Lavandes et violettes : réceptions croisées de La Prisonnière et de The Captive

1Qui, parmi les spécialistes d’Édouard Bourdet, connaît le rôle que celui-ci a joué dans l’échec du premier mariage d’Humphrey Bogart ? L’étude de la réception de La Prisonnière en France, et de son adaptation, sous le titre de The Captive, aux États-Unis, est, au-delà de cette piquante anecdote, riche d’enseignements. Elle permet de retracer l’histoire des transferts théâtraux, de Paris à Broadway, et l’importance qu’y jouent des « passeurs » passionnés, d’un pays à l’autre, d’un média à l’autre ; elle restitue également une histoire culturelle conçue au sens large, qui embrasse tout à la fois l’histoire des mœurs et celle des relations géopolitiques du temps.

Le Prisonnier

2Dans un article intitulé1 « De La Prisonnière d’Édouard Bourdet à Édouard Bourdet… le prisonnier », paru dans Le Journal le 19 août 1938, Léon Ruth revient sur la récente nomination du dramaturge au poste d’administrateur de la Comédie-Française, intervenue six jours plus tôt. Ruth date cependant cette nomination du « 5 mars 1926, et très exactement entre 10 heures ¾ et 11 heures du soir » lors d’une répétition générale de La Prisonnière. C’est en effet à ce moment, selon Ruth, que Bourdet, auteur jusque-là « de tout repos » est devenu un « grand dramaturge ». Dans La Prisonnière, en effet, on apprend que l’amant inconnu, dont on attend le nom, est… une amante. Avec cette pièce, ainsi, Bourdet est devenu « le contempteur de la société bourgeoise », mais aussi l’auteur préféré de cette même société, ce qui le rend « prisonnier ». Assez critique sur le devenir artistique des auteurs à succès et des administrateurs de la Comédie-Française, Ruth n’en fait pas moins, à dix années d’écart, de la première de la Prisonnière un événement théâtral majeur.

3L’obsession pour La Prisonnière se lit également dans le récit que fait Comoedia, le 25 novembre 1936, du « premier discours d’Édouard Bourdet, administrateur de la Comédie-Française », devant les invités du déjeuner mensuel de l’American Club. Devant ce public, Bourdet en vient naturellement à évoquer « d’amusantes anecdotes » tirées de son voyage à New York à l’occasion de la création de La Prisonnière. Il évoque la fin de sa pièce, dans laquelle il voit une défaite de son héroïne, « vaincue », car « elle retombe sous le joug qui la persécute et retourne à ce que Baudelaire aurait appelé “sa damnation” ». Il narre ensuite sa rencontre avec une Américaine partageant « des goûts analogues » à ceux de son personnage, leur gêne réciproque, avant que celle-ci ne lui confie son plaisir d’avoir vu une pièce qui finit bien : « (rires) », note l’article. Ces « rires » sont à contextualiser : en 1936 toujours, une femme « damnée » qui retourne à son vice peut réjouir une autre « damnée », mais cela ne peut que provoquer l’hilarité des autres spectateurs, qui observent l’errante interpréter de façon « anormale », décidément, la fin de la pièce. Bourdet revient ensuite sur la réception de son Misanthrope à New York, qualifié de « whimsical french comedy » [sic] (« comédie française fantaisiste ») : on ne sait de qui, des Américains ou des lesbiennes, ont les goûts les plus « contre nature ». Ces deux articles sont assez symboliques : ils disent beaucoup sur l’importance de La Prisonnière, événement théâtral et/ou moral, sur les réceptions de la pièce de part et d’autre de l’Atlantique, sur la vision de l’homosexualité féminine, sur le rôle du théâtre, et sur les relations entre les deux pays.

La Prisonnière : réceptions en France

4La Prisonnière, créée en 1926 au théâtre Femina, a pour héroïne la jeune Irène, qui tente vainement de lutter contre son lesbianisme. Le titre de Bourdet est éloquent : Irène a beau se marier, elle reste « prisonnière » de ses penchants que même le mariage ne guérit pas. L’attrait qu’exerce sur elle Madame d’Aiguines, qu’on ne verra jamais sur scène, est trop fort. Lesbienne forcément « dans le placard2», Irène éprouve honte et souffrance. La pièce se termine sur une double sortie, celle de l’épouse et du mari, qui rejoignent leurs maîtresses respectives, mais elle ne peut être considérée comme une apologie du lesbianisme.

5En dépit de ses précautions (nommer une sujétion), de son dispositif (ne pas montrer la femme-scandale3), de la vision qui se dégage de l’homosexualité féminine (ni inversion ni masculinisation, mais maladie nerveuse qui conduit au malheur), La Prisonnière représente bien des amours lesbiennes. Celles-ci sont d’ailleurs pudiquement symbolisées par la présence sur scène de bouquets de violettes. À part ces fleurs, on ne voit pas de lesbianisme. Le seul baiser auquel on assiste est hétérosexuel. Au vu du sujet, François Mauriac, dans le numéro du 1er mai 1926 de La Nouvelle Revue Française, souligne le côté incongru de la scène : « nous devons faire un effort pour comprendre que c’est là un hommage public rendu aux bonnes mœurs ». Comoedia, le 2 août 1926, se fait malicieusement l’écho d’un incident, survenu lors d’une représentation. Un spectateur avait cru opportun de bruiter la scène, au grand dam de l’acteur Pierre Blanchar, qui s’interrompt. Le Soir du 3 août rebondit sur l’incident, ajoutant des détails. Comoedia, le 5 août, reproduit une lettre de l’acteur, qui se défend d’avoir mal agi, assure être soutenu par Bourdet et Gailhard (directeur du théâtre), et convoque à son tour la lettre de soutien d’un Hollandais ! L’article est intitulé « le bruiteur de Femina était américain ». Blanchar souligne à l’envi le manque d’éducation de cet Américain, qui ne comprend sans doute rien à la pièce, et la perturbe.

6Si la presse insiste tant sur ce petit incident, qui permet de développer un antiaméricanisme primaire, c’est sans doute aussi pour détourner les articles du vrai sujet. Pour l’époque, en effet, le sujet reste scabreux. Tout l’art des admirateurs de Bourdet consiste à l’admettre, tout en indiquant, de multiples façons, que la pièce possède une grande qualité artistique, et qu’elle reste légitime, et morale. Ainsi, le journal Volonté, daté du 3 novembre 1926, dans sa rubrique « Le théâtre au coin du feu », croit avoir trouvé la formule du succès de la pièce, affirmant que La Prisonnière « doit sa carrière tant à l’intérêt dramatique qu’au piment d’une situation à la fois audacieuse et de tout repos ».

7La pièce est de fait saluée par nombre de critiques. Quelques petites réserves affleurent, comme celles de Robert de Flers, qui reproche à la pièce une certaine monotonie. Claude Berton, lui, n’est pas convaincu par le jeu de Mademoiselle Sylvie. Beaucoup de critiques s’accordent à dire que le sujet est pénible et scandaleux, mais qu’il est traité avec beaucoup de « délicatesse et de maîtrise ». François Mauriac se fait ainsi l’écho de la réussite de « la scène des deux hommes ». Volonté met en évidence le fait que Bourdet est un bon « carcassier », non sans réserve : « Excellente pièce en vérité. Très habilement construite, par un homme de théâtre, qui laisse parfois voir un peu le squelette, oubliant de mettre partout de la chair et de la peau. » L’artistique, toutefois, semble toujours passer au second plan. La critique ne cesse de tourner autour du souci moral que procure La Prisonnière. Dans L’Information du 31 mars 1926, Antoine est d’avis que « La Prisonnière est une œuvre d’une valeur considérable ». Il ajoute : « On a pu dire que La Prisonnière est une pièce inoffensive en raison de la dignité, de la prudence et de l’habileté, avec lesquelles elle est composée ». Mais il nuance : « Cependant je n’aimerais pas y conduire de trop vulnérables cervelles de jeunes femmes et de jeunes filles : le spectacle ne leur offrirait aucune occasion de gêne, mais pareille étude a des prolongements intérieurs, conduisant à de dangereuses méditations. » Certains relèvent justement qu’il est bien malheureux qu’un tel sujet ait été abordé de façon si brillante. Robert Kemp, ainsi, dans Liberté, s’inquiète : « on ne devait pas éveiller des curiosités latentes, faire songer à ces douloureux mystères ! Trop de spectatrices s’en reviendront pensives du Théâtre Femina […]. Que cela est mauvais ! » Si le sens de « mauvais » peut être ambigu, la suite de la phrase lève le doute : « Mais aussi, que M. Bourdet a de la virtuosité ! » Franc-Nohain exprime plus vigoureusement la réticence qu’il a à voir une pièce bien faite s’emparer d’un sujet aussi immoral : « Il est désolant de voir un homme de théâtre fort adroit, en effet, et d’un esprit avisé et souple, s’employer à évoquer devant nous un des plus affreux et des plus spéciaux parmi les cas pathologiques. » Lucien Dubech, dans L’Intransigeant, déplore l’existence même de la pièce : « Le vice qu’il peint est si certainement condamnable qu’il n’est pas besoin d’une œuvre d’art pour en avertir. »

8Comment rendre légitime une pièce qui parle de ce « culte spécial d’Éros », comme le nomme Nozière dans L’Avenir du 8 juin 1926, et, ainsi, légitimer sa propre entreprise critique ? Pour ce faire, les critiques rivalisent de virtuosité. François Mauriac choisit de dire que la pièce relève de la tragédie, car elle oppose des personnages aux « natures sexuelles antagonistes » – c’est passer par-dessus le sujet pour ne retenir que l’action, et déplacer l’intrigue vers la souffrance du mari hétérosexuel, et non celle de la lesbienne, ce que Bourdet revendiquait d’ailleurs. La souffrance de la « Prisonnière », visible, sensible, attachée à un amour « contre-nature », amène un certain nombre d’analogies. Phèdre est ainsi souvent citée. Le Cri, le 24 mars 1926, sous la plume de Paul Granet, se contente de rappeler le titre de la pièce, de même que Georges le Cardonnet, dans Le Journal du 8 mars 1926, qui indique que Bourdet a écrit une « tragédie bourgeoise ». Le Cri du 14 mars 26 écrit : « C’est Vénus tout entière à sa proie attachée » ; Henri Austruy renchérit : « C’est Lesbos tout entière à sa proie attachée » (La Nouvelle Revue, 1er avril 1926), Martial-Piéchaud dans la Revue hebdomadaire du 20 mars 1926 préfère : « C’est Sapho tout entière à sa proie attachée ». Les références savantes à Lesbos et Sapho amènent le nom d’Alexis Pierron, également convoqué dans Le Cri, lui qui a « remplacé les noms de femmes par des noms d’hommes, dans son ignorance des bizarreries passionnelles », quand il a traduit la poétesse grecque. La critique s’emploie aussi à dire ce que La Prisonnière n’est pas. Nozière, dans L’Avenir, tient à souligner que Bourdet ne fait pas de prosélytisme, et n’est pas un Eugène Brieux en puissance. L’Intransigeant, à propos de la Prisonnière, convoque également Les Avariés de Brieux, comme un contre-modèle tenu à distance.

9La lecture des recensions de La Prisonnière permet de fait de dresser une histoire littéraire à l’encre violette. Tout se passe comme si, effrayés par le sujet ou attirés par lui, les critiques entreprenaient de faire l’inventaire des ouvrages consacrés aux amours saphiques, ce qui permet de situer la pièce dans une généalogie qu’il s’agit de circonscrire. La mention d’ouvrages « légitimes » ou au contraire dévalués, de majores ou de minores, est à ce titre intéressante. La Prisonnière de Marcel Proust est ainsi convoquée, par une sorte d’association d’idées facile. Mauriac met en évidence un lien plus subtil avec Sodome et Gomorrhe et le personnage d’Albertine. Parmi les références attendues figurent également Baudelaire et ses Femmes damnées, Pierre Louÿs et Les Chansons de Bilitis (Martial-Piéchaud, Nozière). Lucien Descaves démontre qu’il est un fin connaisseur du sujet, citant La Fille aux yeux d’or mais aussi Mademoiselle Giraud ma femme d’Auguste Belot ou Deux amies de René Maizeroy. Dans Vie nouvelle du 8 mars 1926, Louis Laloy mentionne La Cousine Bette, et l’amitié entre Lisbeth et Valérie. Il évoque aussi Renée Vivien : « J’ai connu Irène, et mieux encore le Don Juan féminin, d’autant plus redoutable à ses victimes que devant ce joli monstre elles sont sans méfiance. Vous voulez des noms ? Contentez-vous de celui d’une morte, la poétesse Renée Vivien, longtemps cruelle et finalement punie, qui se laissa mourir de faim par désespoir d’amour » – est-ce la fin qui attend Madame d’Aiguines, comme une Merteuil se tournant vers son sexe ?

10Si quelques critiques cèdent au plaisir de l’anecdote gratuite, évoquant Labiche et son « doit-on le dire ? » (Lucien Dubech, La Revue universelle, 1er mai 1926, répétant son bon mot déjà paru dans L’Intransigeant), d’autres ouvrages plus spécialisés sont évoqués : Méphistophela de Catulle Mendès (cité par Robert de Flers et René Wisner) ou encore « Jo, Zo et Lo », personnages des Boudoirs de verre du même Catulle Mendès. Le journaliste René Wisner, toujours dans « Le carnet du critique » du 14 mars 1926 indique que Bourdet « aurait pu faire du Gandéra4 », mais que cela n’a pas été le cas. Ainsi, les recensions sont autant de variations sur les erotica saphiques, distillés par des connaisseurs ravis de faire partager leur bibliothèque plus ou moins clandestine, et ainsi rendue visible, malgré lui peut-être, par Bourdet. Les titres de ces ouvrages sont aussi des signes de reconnaissance, à une époque où le discours sur l’homosexualité est entravé, comme a pu le montrer Sharon Marcus (Marcus, 2007). La littérature convoquée a un spectre large, dessinant les contours d’une littérature queer avant l’heure – est aussi cité(e) Mademoiselle de Maupin. Bourdet, en tout cas, pour Martial-Piéchaud, sonne la fin des ouvrages sensationnalistes sur le sujet : « La Prisonnière circonscrit dans un cercle sans défaut, tracé d’une main pure sur le sable noir de Gomorrhe, un brasier que ne pourront plus attiser, tout au moins au théâtre, des écrivains de second plan. »

11L’exercice de recension/citation prend parfois un tour personnel. Dans un article de Comœdia, Armory cite Le Monsieur aux chrysanthèmes, sa propre pièce, datant de 1908, souvent qualifiée de première pièce homosexuelle5. Armory évoque également Nozière avec L’Après-midi byzantine, Pierre Mortier avec La Bataille de Mytilène 6, Binet-Valmer avec Lucien 7. Il évoque même Zola, tenté d’écrire sur le procès d’Oscar Wilde. Il serait toutefois faux de voir dans le critique de Comœdia un défenseur zélé du progressisme, bien au contraire. Armory dresse l’inventaire d’une liste de pièces à sujets scabreux récemment représentées, et parle d’une obsession du « drame d’inceste bourgeois », ajoutant : « Eschyle n’est plus admiré que pour l’inceste par les flatteurs du byzantinisme contemporain, dépouillé par les analystes du tout à l’égout, caricaturant ce que fut la beauté. » Le critique conclut avec pruderie : « la morale bourgeoise, richesse foncière de la France, est à rude épreuve au nom de ce “nouveau” auquel un public de blasés condamne nos dramaturges. Attention ! N’allons pas trop loin. Flagellons le vice, ne l’analysons pas complaisamment ». Nozière, cité par Armory, est aussi l’auteur d’une recension de La Prisonnière. Il ne faudrait pas en déduire qu’il aime la pièce de Bourdet, ou les lesbiennes. « Ces dames sont le plus souvent ridicules » ; « celles qui demeurent féminines ont le plus souvent les yeux fiévreux, les traits tirés, le visage de la cliente pour gynécologues ». Prenant le temps de préciser : « Je ne ressens pour toutes ces malheureuses aucune haine », il souligne la fin heureuse de la pièce, qui voit Jacques se consoler avec « la charmante Françoise »8. Nozière termine en disant : « Le directeur du Théâtre Femina prend sur la scène française une place digne du nom qu’il porte9. »

12Il serait toutefois faux de penser que La Prisonnière fait l’objet d’éloges unanimes. Dans Le Petit Bleu, Émile Mas évoque une « trop célèbre pièce » : « C’est certainement un spectacle d’art, mais il est de ceux qu’il faudrait réserver à une minorité comme on faisait jadis dans les fêtes foraines pour certaines vues du diorama que l’on ne pouvait montrer aux enfants. » Clément Vautel, dans Le Journal du 13 mars 1926, est vent debout contre la pièce, qu’il renomme malicieusement Elle et Elle. Au début de son article, Vautel évoque une « comédie » jouée sur une « scène d’essai », qui représentait un inceste10. Comme par une logique naturelle, il en vient ensuite à la pièce de Bourdet. À rebours de Nozière, il indique que le théâtre Femina est « un théâtre dont le nom paraît très approximatif11 ». La pièce est « une idylle de dames seules ». Il poursuit : « L’exceptionnel, le pervers séduisent une soi-disant “élite” franco-étrangère, mais le grand public n’aime que ce qui est sain, normal, vrai d’une vérité générale… Tous les authentiques “triomphes” au théâtre sont des pièces où l’amour obéit à une bonne vieille loi naturelle. Les recherches sexuelles en marge du code sentimental déplaisent aux paysans qui ne sont pas si cochons que ça… Et le talent, même le plus littéraire, n’y change rien. Le spectateur français veut être respecté. » On reconnaît le style de Vautel, qui incarne le « bon sens bourgeois », contre les pièces avant-gardistes. On subodore déjà un anticosmopolitisme qui fera sa marque de fabrique12.

13Maurice de Waleffe13, dans Paris-Midi du 31 mars 1926, dans un article intitulé « Le féminisme au théâtre », vitupère : « Sans doute un auteur doit peindre les vices de la société de son temps, ne fût-ce que pour les fustiger. Castigat ridendo mores. Mais faut-il pour quelques escadrons d’amazones détraquées, introduire le musée Dupuytren au musée du Louvre ? » Il poursuit :

De ses deux héroïnes maladives, l’une nous est donnée pour étrangère, mais l’autre est présentée comme Française et même fille d’un ambassadeur de France, et malheureusement c’est la Française qu’on voit en scène. Sa complice reste invisible. M. Bourdet ne voit-il pas qu’en faisant de ces étranges couples des couples étrangers, il aurait serré de plus près la réalité ? Ce n’est pas là une maladie de chez nous.

14La géopolitique fait ainsi de curieuses apparitions dans les recensions de la pièce. Elle dépeint un « vice », et ce « vice » est forcément celui de l’autre, de l’étranger. Cette haine du cosmopolitisme prend parfois des tours étranges. Ainsi, Paris-Midi se fait l’écho le 26 janvier 1927 d’une affaire de plagiat. D’après Die literarische Welt, une certaine Sophie Lazarsfeld14 accuse Bourdet d’avoir tout pris à Mademoiselle Giraud, ma femme de Belot. Paris-Midi se réjouit d’avance : « Et c’est peut-être, suscité par une Viennoise, un procès bien parisien en perspective. » Maurice de Waleffe, dans Paris-Midi toujours, assure la défense de Bourdet. Il voit dans le procès une offensive de la pudique Allemagne contre la réputation des « French girls ». De Waleffe poursuit : « Paris est une ville de plaisirs, il est temps d’arrêter de dire que c’est une ville de plaisirs contre nature. » Et de justifier cela par d’étranges statistiques : selon lui ainsi il n’y a pas de lesbiennes à Paris car… les hommes et les femmes y sont égaux. Curieuse défense en effet que de dire qu’une pièce parisienne qui parle de lesbiennes n’est pas scandaleuse car il n’y a pas de lesbiennes à Paris. Paris-Midi, le 15 septembre 1926, indique d’ailleurs aux étrangers qu’ils peuvent aller voir la pièce, dans cette « Babylone moderne » qu’est Paris, mais qu’ils seront déçus. La Prisonnière, pudique pièce avec lesbienne, est ici utilisée pour mettre en avant l’honneur d’une certaine scène française...

15Succès en France, La Prisonnière poursuit sa carrière en Europe. Elle est ainsi jouée à Berlin et à Vienne, dans une mise en scène de Max Reinhardt, avec, dans le rôle d’Irène, Hélène Thimig, sa femme. La pièce est un grand succès à Berlin : elle est jouée 200 fois, pendant trois ans. Le critique Emil Faktor fustige ce succès, et range la pièce dans la « littérature de l’anormalité15 ». Si l’on en croit Candide, la police interdit la représentation de la pièce à Budapest. À Oslo, en novembre 1926, La Prisonnière est créée au Théâtre du Chat noir. À Madrid, La Prisonnière, traduite par MM. Cadenas et Gutierrez Roig, se joue au Teatro Centro en 1929, avec Hortensia Gélabert et Manolo Paris. En décembre 1927, la pièce passe par Londres et l’Arts Theatre Club, un cercle d’avant-garde, loin du West End. Le correspondant de Comœdia, L. Borgez, demeure sceptique quant à la diffusion de la pièce : « Londres a, comme Paris, plus que Paris j’ose dire, de ces milieux où afficher un vice est considéré comme une audace, et où le fait d’être anormal semble une preuve de haute intellectualité » ; « le régiment des Lesbiennes qui circulent tête nue, la canne à la main et la cigarette à la bouche dans Bond Street et Picadilly se montrera avec affectation aux représentations ». Le critique voit dans cette diffusion une tache à la « réputation de la France » et poursuit : « N’y a-t-il pas mieux à faire pour M. Bourdet que de gaspiller son talent à étudier une forme de déviation mentale par-dessus toute autre répugnante ? »

16Il faut dire qu’entretemps la pièce a traversé l’Atlantique, et est devenue, en 1927, The Captive. Le spectacle n’est plus seulement celui de Bourdet : il est associé au scandale des représentations new-yorkaises.

The Captive

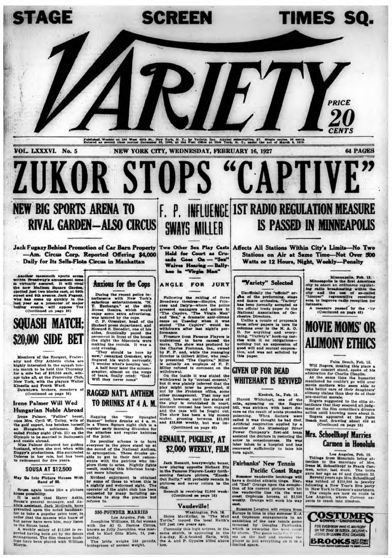

Variety, february the 16th, 1927.

17Le 9 février 1927, à New York, The Captive, adaptation de la pièce de Bourdet, avait été interrompue par une descente de police. Clément Vautel, dans Le Journal du 12 février 1927, se livre à un récit circonstancié de l’incident. Il ne résiste pas à l’attrait du jeu de mots : « La pauvre Prisonnière a bel et bien été conduite en prison. » L’occasion est également trop belle pour Vautel de réfléchir à la censure aux États-Unis, et à son hypocrisie. Il s’étonne que les Américains tolèrent les « décolletés » des girls sur les scènes des music-halls de Broadway, mais s’étouffent d’indignation devant ce genre de pièces. Liberté, le 13 février 1927, dans un article intitulé « Anastasie en Amérique », insiste sur un autre paradoxe : « Les trois pièces censurées16 font salle comble ». L’auteur précise que l’on ne peut cesser l’exploitation d’une pièce avant un jugement, et que donc, tant que celui-ci n’est pas prononcé, le spectacle se joue et les salles sont remplies. Dans Le Soir du 13 février 1927, Michel Borossi ne résiste pas non plus au calembour carcéral : « L’auteur de La Prisonnière risquait de devenir le prisonnier de la vertu américaine […] au nom d’une « vague de pudeur dans le pays “sec”. » Il assimile la lutte contre La Prisonnière à une « grande Croisade ». Il développe : « Entre la gaité, la verve, l’esprit gaulois de la vieille France et leur chasteté, les législateurs transatlantiques prétendent élever la digue du “Grand Continent” » :

L’Amérique, depuis qu’elle a cessé d’être notre alliée, se laisse gagner petit à petit par une gallophobie maladive, qui se traduit par une sourde hostilité à l’égard de notre pays. La prohibition ne fut qu’une mesure prise contre la France, grande exportatrice de vins. Vous verrez que la nouvelle croisade, que l’on prêche au pays sec au nom de la vertu outragée, se terminera par l’adoption d’un protectionnisme artistique dont notre art dramatique fera tous les frais.

18Dans un autre article du Soir, du 15 février 1927, le même Borossi relève cet : « attrait très exciting, comme ils disent là-bas, du fruit défendu. La vertu américaine y mord maintenant à pleines dents », arguant que les « Américains finissent par se lasser de porter le calice de la prohibition et la ceinture de chasteté du protectionnisme ». Voici Bourdet et sa pièce rangés à côté des vins français, et le puritanisme américain associé au protectionnisme. Le Carnet du 20 février 1927, sous la plume d’Henri Jeanson, file la métaphore d’une Amérique au régime sec en parlant de « la Prisonnière prohibée ». L’auteur, avec malice, voit dans l’affaire une vengeance des Américains qu’on a obligés à assister aux représentations de la Comédie-Française en tournée aux États-Unis : « Voilà comment on se venge de deux mois de Cécile Sorel forcée… ». Henri Jeanson menace : « Les Américains seront payés de leur muflerie. Nous leur rendrons la pareille […] et les New-Yorkais ne prétendront plus que nous ne payons pas nos dettes ». Le plus mesuré, Antoine, dans L’Information du 14 février 1927, s’indigne du procédé qui consiste à faire interrompre une pièce par la police, qu’il qualifie de « mesure discourtoise et sourdement hostile ». Le nom de Charlot est mentionné. Dans Le Journal du 13 février 1927, Antoine avait en effet écrit sur cette « fâcheuse histoire » de The Captive (c’est le chapeau de l’article), la rapprochant de la polémique qui agitait alors les cinéphiles français au sujet de Charlot. Pour rappel, Charlot, ou plutôt Charlie Chaplin, affrontait un divorce houleux avec Lita Grey. La jeune femme l’accusait de violence et de pratiques sexuelles perverses. L’affaire faisait la une des journaux. L’interdiction des films de Charlot avait été demandée ; les intellectuels français avaient fait circuler une pétition s’y opposant. En août 1927, en plein tournage du Cirque, les avocats de Chaplin avaient déboursé la somme de 600 000 dollars pour sortir l’acteur du scandale. Qualifiant l’affaire de « débat intime », Antoine soutient qu’il faut différencier l’homme de l’artiste, affirmant qu’il ne signera pas la pétition, et disant prudemment qu’« il faut éviter de se mêler des affaires des autres » et des « histoires de ménage de Charlot » – tout cela partant de The Captive.

Citizen Bourdet

19Que s’était-il donc passé ? Bourdet, via l’agence théâtrale, littéraire et artistique d’Alexandre Banyai, avait vendu les droits de La Prisonnière à la compagnie Charles Frohman. Charles Frohman (1856-1915), décédé dans le torpillage du Lusitania, avait fondé un empire théâtral qui était ensuite devenu la propriété de Jesse L. Lasky et Adolph Zukor, directeurs de la Famous Players Company. Le metteur en scène choisi pour La Prisonnière était Gilbert Miller. Ce dernier (1884-1969) est également un passeur du théâtre européen, qui a par exemple cherché à créer à New York un équivalent du théâtre des Escholiers. L’adaptation de la pièce, devenue The Captive 17, avait été confiée à Arthur Hornblow Jr (1893-1976)18. La pièce, publiée chez Brentano’s en 1926, est précédée d’une préface très élogieuse signée J.(ustin) Brooks Atkinson (1894-1984), qui reprend une partie de la critique rédigée par lui, et parue dans le New York Times du 30 septembre 1926. S’ajoutent d’intéressantes considérations. Ainsi, Brooks Atkinson précise que Bourdet a été blessé à deux reprises pendant la Grande Guerre, et qu’il est décoré de la Légion d’honneur. Il indique également que la pièce est en un sens née dans les tranchées, Bourdet y ayant rencontré un M. d’Aiguines désespéré – voici que le souvenir de la Grande Guerre vient « effacer » le scabreux sujet.

Programme de la pièce, 1926.

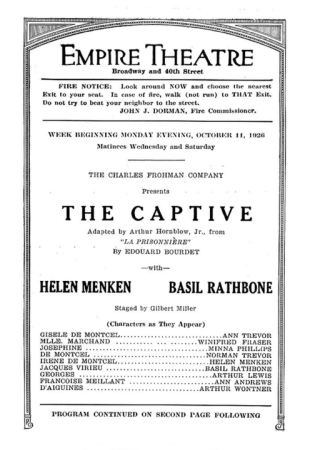

20La pièce est créée à l’Empire Theatre le 29 septembre 1926. Elle est représentée pas moins de 160 fois. Helen Menken joue le rôle d’Irène19. Basil Rathbone, Ann Trevor et Norman Trevor font également partie de la distribution. À l’époque, Menken est une star de Broadway. Ann Trevor est une Anglaise qui venait de triompher dans Hay Fever de Noël Coward en 1925. Trevor et Rathbone sont deux acteurs solides de l’époque, qui se produisent également sur le grand écran. Les critiques soulignent la performance de Menken. Dans son ouvrage Girls will be boys, Laura Horak, qui revient largement sur l’influence de The Captive quant à la perception de l’homosexualité féminine en Amérique, remarque que Menken porte des costumes élégants et féminins, et qu’elle s’emploie à jouer de façon quasiment hystérique, pour souligner le malheur de son personnage (Horak, p. 394-397).

21Loin du scandale, on constate donc que la pièce s’est jouée sans problème, et avec succès, pendant des mois20. La presse française s’en était fait largement l’écho. Le recueil factice des recensions conservé à la BnF garde trace de l’enthousiasme des journalistes. Paris-Midi du 10 octobre 1926 se réjouit que Banyaï (sic) puisse désormais proposer au public américain, pourtant « pudibond », des « pièces nouvelles plus audacieuses ou plus d’avant-garde ». Trois jours plus tard, le même journal constate que la pièce a engrangé 27 000 dollars lors de sa première semaine d’exploitation, et que la salle est complète pour une durée de six semaines. Oublié le thème de la pièce, ne reste que la joie de la rentabilité. Un certain Paul A. se réjouit qu’Alexandre Banyai et Gilbert Miller puissent monter de bonnes pièces françaises : « Outre que le succès d’excellents auteurs nous plaît infiniment, et qu’il convient de se féliciter de voir des dollars pénétrer dans des poches françaises, cette exportation constitue la meilleure des propagandes. » Volonté, le 17 décembre 1926, évoque un « succès… à la Dempsey » : en 1926, le souvenir était encore vif qui avait vu, lors du « combat du siècle », la victoire du boxeur américain Jack Dempsey sur le Français Georges Carpentier. En un sens, Bourdet venge ici, d’un crochet du droit, la défaite du héros de la Grande Guerre. Tout au plus un entrefilet anonyme s’inquiète-t-il de la jalousie des théâtres concurrents, qui auraient voulu que la pièce fût interdite. Invité pour faire des conférences en Amérique, Bourdet aurait reversé ses confortables droits (70 000 francs par semaine) à ces mêmes théâtres, et aurait lancé la mode des « cravates Bourdet » et des « cols Bourdet ».

22Comme le rappelle Laura Horak (p. 392), The Captive, avant même d’être créée, avait été l’objet d’une plainte des Colonial Dames of America qui avaient exigé qu’elle ne fût pas jouée, en vain. La première avait été un événement mondain qui avait vu défiler le maire de New York, Jimmy Walker, mais aussi des célébrités comme Anita Loos et Ruth Gordon. La place coûtait 5 dollars, ce qui était assez onéreux et la pièce était jugée plus intellectuelle que scabreuse. Au bout d’un mois et demi d’exploitation toutefois, le district attorney Joab H. Banton avait tenté, en vain, de faire interdire la pièce, au motif qu’elle était « salacious and objectionable to civic morals ».

23Le maire de New York commençait à se déclarer inquiet de la mode de ces « sex plays » (Horak, p. 411). Une des « sex plays » en question était The Drag de Mae West21. Une autre pièce « à caractère sexuel », The Virgin Man, devait connaître sa première le 20 janvier 192722. Se faisant l’écho des inquiétudes de Walker, le magnat de la presse William Randolph Hearst fit publier, le 30 décembre 1926, un éditorial qui réclamait que s’applique pour le théâtre la même censure qui régissait le cinéma23. Le 9 février, alors que Jimmy Walker était opportunément parti en vacances à Cuba, la police arrêta donc quarante producteurs, metteurs en scène, acteurs – les protagonistes de The Captive, de The Virgin Man, mais aussi de Sex de Mae West, en lieu et place de The Drag 24. Les trois pièces durent faire face à de coriaces adversaires : le procureur Joab H. Banton, le juge Mahoney, le maire de New York par intérim Joseph « Holy Joe » McKee qui menait campagne contre le théâtre dégénéré, John S. Summer de la New York Society for the Suppression of Vice, l’Église catholique et diverses ligues de vertu. Miller ayant déposé une injonction, The Captive se joua cinq jours de plus. Zukor et Lasky, toutefois, soucieux d’éviter un procès, et de préserver leur compagnie de production cinématographique, acceptèrent de retirer la pièce en échange d’un simple avertissement. Ils modérèrent également les ardeurs de Horace Liveright, qui, ayant racheté les droits de la pièce, voulait la reprendre ; il y renonça, non sans protester contre cette offense à la liberté. Le directeur de l’Empire Theatre fut condamné à dix jours de prison avec sursis. Mae West écopa de neuf jours de prison et de 500 dollars d’amende25. William Francis Dugan, Mack Cohan et Jacob Kromberg, les producteurs de The Virgin Man, écopèrent de quinze jours de prison, et d’une amende de 250 dollars chacun26. La campagne puritaine eut pour effet la promulgation du « Wales Padlock Act », en vertu duquel il était interdit de représenter l’homosexualité au théâtre, sous peine de fermeture d’un an du lieu, interdiction qui dura jusqu’en 1967. The Captive se joua dans six autres villes, et connut trois autres procès. À San Francisco, on choisit de remplacer « another woman » par « mystic power » (Horak, p. 402). The Captive, de son côté, ne connut pas d’adaptation au cinéma27. En France, l’idée fut émise que The Captive serait joué par la troupe américaine, mais cela ne se fit pas28. Toutefois, lors de la reprise avec Vera Sergine au Femina en mai 1929, « The Captive » était désormais indiqué sous le titre français.

24La Prisonnière eut aussi des conséquences inattendues. En France, Paul Reboux indique qu’une « petite boutiquière opportuniste » avait eu l’idée d’associer son négoce au succès de la pièce : « Qui n’a pas son bouquet de violettes, mesdames ? » Il n’en sera pas de même aux États-Unis, où O. O. McIntyre constate : « Florists believe the continued slump in the sale of violets is due solely to Helen Menken’s play with a Lesbian theme “The Captive”. Violets symbolized perversion throughout the drama 29 » (cité par Torak, p. 401).

*

25Mais que vient faire Humphrey Bogart dans cette galère, ou plutôt dans un fourgon de police ? Le transfert des acteurs vers le tribunal de la 54e rue, Menken et West en tête, fit en effet les délices de la presse30. Helen Menken s’était mariée le 20 mai 1926 à Humphrey Bogart, jeune homme de bonne famille et alors aspirant acteur. Le mariage fut dissous le 18 novembre 1927. La temporalité du mariage Menken-Bogart épouse donc de près celle de The Captive. La présence de Menken dans une pièce marquée par le scandale, et par le fait qu’elle interprétait une héroïne lesbienne, a-t-elle gêné Bogart, jetant un flou sur sa propre sexualité ? Menken avait-elle des amitiés particulières ? Bogart semble le dire, tout comme Mae West. L’atmosphère dans le fourgon était sans doute des plus glaciales, et peu sororale. Mae West, pourtant autrice d’une pièce sur l’homosexualité masculine, aurait lancé à Menken : « Well, anyhow, we’re normal ! ». Menken, de son côté, aurait reproché à West d’être une « drag » – une « travestie ». La pique de West accusait Menken d’avoir contracté un « lavender marriage » avec Bogart (un mariage de convenance, l’un des partenaires étant homosexuel). Après la pièce, en tout cas, la carrière de Menken déclina de façon vertigineuse, celle de Bogart connut une ascension fulgurante31.