A Room of one’s own ou le dispositif d’enfermement de l’artiste femme dans la fiction du XIXe siècle

1Cet article entend envisager le motif de la chambre close, non pas seulement comme le lieu d’une claustration forcée, mais aussi comme associé à un espace-temps à conquérir : être enfermé dans une chambre close n’est pas forcément toujours synonyme de meurtre, de danger : c’est aussi un luxe. Un luxe à la fois spatial et temporel qui signifie en corollaire la possession d’une pièce à soi. Comme l’a montré Virginia Woolf dans son célèbre essai A Room of one’s own, cette problématique de l’espace et du temps est cruciale pour comprendre les difficultés qu’ont pu connaître les artistes femmes dans l’histoire, souvent privées de la possibilité de ce repli, de cette solitude créatrice. Mais cette problématique s’applique-t-elle aussi à la fiction ? Les artistes femmes dans la fiction possèdent-t-elles un lieu à elles, une pièce à elles, ou sont-elles, elles aussi, concernées par ce manque d’espace, cette impossibilité de posséder un lieu pour s’isoler et pour créer ? Et surtout, qu’en est-il par rapport à leurs homologues masculins dont le nombre, on le sait, explose dans ce qu’il est courant d’appeler la fiction d’artiste au XIXe siècle ? Le corpus de travail exploité dans cet article ne sera pas donc pas centré sur des romans de chambre close mais sur des textes de fiction qui utilisent ce dispositif de la chambre close à destination d’un type de personnage très circonscrit : les artistes femmes, les musiciennes en particulier.

2Dans un premier temps, il s’agira de s’intéresser à la répartition de l’espace dans les maisons bourgeoises, notamment aux fonctions différenciées associées au cabinet de travail d’un côté, et au boudoir de l’autre. À cette répartition genrée répondent aussi des motifs et des mises en scène de claustrations très différents, qu’il s’agira là aussi d’étudier du point de vue des artistes hommes et des artistes femmes, aussi bien dans les pratiques que dans les représentations. En effet, au mythe de l’artiste enfermé dans son cabinet de travail, dans son atelier, enflammé dans un délire créatif, répondent des processus de claustrations souvent involontaires, subis chez les femmes, et qui viennent non pas encourager leur pratique artistique mais plutôt la contraindre, la surveiller, voire l’étouffer. Il y a donc bien meurtre dans ces chambres closes, mais ces assassinats restent impunis, ne déclenchent aucune enquête. Ces itinéraires féminins sont nombreux dans la littérature du XIXe siècle et reflètent les puissantes inégalités que l’on retrouve dans la répartition des pratiques artistiques.

3Dans un second temps il s’agira de montrer que le dispositif d’enfermement d’un personnage féminin dans un lieu clos possède une longue tradition dans la littérature occidentale, et qu’il prend une dimension idéologique particulière quand il s’agit d’enfermer des personnages d’artistes femmes. En corollaire, dans la fiction comme dans l’iconographie, on repère aisément que ces pièces fermées, les chambres des artistes en particulier, deviennent des lieux de fantasmes, des lieux vers lesquels les personnages masculins, parce qu’ils en sont exclus, se sentent attirés et aspirés dans une quête qui doit aboutir à la nécessaire pénétration dans l’espace de la chambre. Dans cette perspective, la chambre close s’impose comme un dispositif voyeuriste.

Le cabinet de travail : une pièce masculine

4Dans un article intitulé « Masculin et féminin, les habitations bourgeoises au XIXe siècle1 », Claude Bauhain montre comment la maison bourgeoise est construite autour d’une répartition très genrée de l’espace. À partir de « l’étude comparative d’un millier d’habitations particulières2 », essentiellement parisiennes, l’auteur montre que le fait de faire chambre à part reste longtemps la norme jusque dans les années 1870, avant que la chambre conjugale ne devienne de plus en plus fréquente dans les habitations. Ces deux espaces s’associent à deux autres pièces qui leur sont en général contiguës : le boudoir pour la femme et le cabinet de travail pour les hommes. Mais quand la chambre conjugale s’impose justement comme la nouvelle norme, c’est la chambre de la femme qui est la plupart du temps récupérée pour devenir l’espace commun, et avec elle le boudoir. Cette petite pièce de repos, de réception parfois, disparaît : « Le secrétaire, petit meuble, placé dans la chambre suffit désormais à la correspondance et aux écritures de la maîtresse de maison3 », note Claude Bauhain. Le cabinet de travail en revanche ne subit pas le même sort et reste largement représenté dans les habitations étudiées par le chercheur, même après 1870. Dans les maisons les plus cossues, à côté du cabinet de travail, d’autres pièces telles que la bibliothèque, le billard ou le fumoir sont consacrées à un usage essentiellement voire exclusivement masculin, sans équivalent pour la maîtresse de maison.

5La fonction principale de ce cabinet de travail est bien résumée par Marion Delorme dans Une maison bien tenue : elle y précise que la pièce doit être tenue toujours propre, « dès l’aube […] afin qu’aussitôt levé, [le maître de maison] puisse s’y installer sans être dérangé dans son travail4 ». Conçu ainsi pour se retirer « à l’abri du trouble des travaux domestiques5 », le cabinet de travail de Sainte Beuve par exemple permet à l’écrivain d’habiter de deux manières différentes l’espace de sa propre maison. Selon la description qu’en ont donné les Frères Goncourt, il y aurait eu

[l]e Sainte-Beuve de sa chambre d’en haut, du cabinet de travail, de l’étude, de la pensée, de l’esprit ; et un tout autre Sainte-Beuve, le Sainte-Beuve descendu, le Sainte-Beuve dans la salle à manger, en famille […] Dans ce milieu bas, il devient un petit-bourgeois, fermé de tous les côtés de son intelligence et de son autre vie […] hébété par les ragots des femmes6.

6Les deux espaces ne pourraient être ici plus clairement délimités : l’espace masculin, c’est bien celui du travail, de la solitude, de la création ; l’espace féminin est rattaché à l’inverse aux trivialités de la vie quotidienne.

7On le voit bien avec Sainte Beuve, quand le maitre de maison est un artiste, l’enfermement dans la pièce de travail se justifie d’autant plus. Il peut laisser place à un atelier quand l’artiste est un peintre. La pièce à soi est en tout cas indispensable et accordée quand les mètres carrés de la maison le permettent. Dans les couples d’artistes, l’espace se distribue souvent de manière inégalitaire, si l’on pense par exemple au couple formé par Robert et Clara Schumann. Dans leur Journal intime écrit à quatre mains, la compositrice raconte les journées que son mari passe dans son bureau7, alors qu’elle ne possède pas d’équivalent dans la maison. Elle précise aussi qu’elle ne doit pas l’importuner dans sa chambre8 ni quand il est concentré sur l’une de ses compositions9. Impossible pour elle de composer comme elle le voudrait, sans la possession de ce lieu dans lequel s’enferme le prolifique Robert. Même des autrices aussi reconnues que George Sand mettent parfois de très nombreuses années pour se sentir légitimes de (à ?) posséder un cabinet de travail à elles. À Nohant, il faudra attendre que Chopin quitte la demeure en 1847 pour que Sand se décide enfin à s’octroyer, dans sa propre maison, une pièce à elle pour y travailler au calme. Comme le note Béatrice Didier dans L’Écriture femme :

L’architecture même de la maison, fût-elle confortable, ne prévoit pas pour la femme la solitude laborieuse qu’elle respecte chez l’homme10.

Mad(artist)woman in the attic 11

8Dans la fiction d’artiste du XIXe siècle, on trouve de manière récurrente ces scènes d’enfermement où des écrivains, des peintres, des sculpteurs se réfugient dans une pièce qui leur est dévolue, et où il est nécessaire de respecter leur puissance créatrice au travail. Et ce même dans les milieux les plus pauvres. Dans La Remarquable vie musicale du compositeur Joseph Berglinger de Wackenroder par exemple, le jeune Joseph vit avec son père et ses cinq sœurs dans un état de grande pauvreté. Pourtant, il trouve tout de même le moyen de s’abstraire de toutes les contraintes du quotidien, de posséder « une chambre solitaire [In dem Kämmerlein alleine]12 » – ce qui n’est pas le cas de ses cinq autres sœurs qui doivent s’entasser « dans un réduit obscur et sordide [in ihrer dunklen kleinen Stube] 13 » – et de pouvoir s’y enfermer, pendant « [d]es heures [In dieser Zeit]14 » Un autre exemple chez le misérable et célébrissime musicien fictif Gambara de Balzac qui précise clairement à qui revient toute la charge mentale de sa vie quotidienne : « tout ce qui rentre dans les conditions matérielles est du ressort de ma femme15 » ; de son côté, il passe ses journées enfermées à composer.

9Dans ces deux exemples évoqués rapidement, on aura remarqué que l’on n’entre pas dans les lieux de la création masculine. Les pièces restent closes car elles doivent conserver tout leur mystère : celui justement de la création, en cours. Et l’on aura noté également que même dans des conditions financières précaires, la possibilité d’avoir non seulement une pièce à soi mais aussi du temps à soi restent des conditions de création inaliénables pour ces artistes masculins.

10Trouve-ton dans la fiction un équivalent au féminin à ces lieux associés à la mythologie de l’artiste romantique ? Guère. En revanche, on trouvera très aisément des artistes femmes enfermées, dans une pièce, dans une maison, dans un lieu associé à une dimension carcérale. Mais si ces dernières le sont, c’est souvent contre leur gré, par claustration commanditée par un personnage masculin – ou un narrateur masculin – qui entend garder à l’abri des regards ce talent brut, ce génie au féminin. Et souvent aussi, elles meurent, jeunes, dans des conditions étranges, sans que le récit n’initie aucune enquête. La première musicienne à laquelle nous souhaiterions nous intéresser apparaît dans la nouvelle Rat Krespel d’Hoffmann, publiée en 1818, et traduite sous le titre Le Violon de Crémone en français. Dans ce texte, une extraordinaire musicienne, la jeune Antonia, vit en recluse sous l’étroite surveillance de son père, comme l’explique le professeur au narrateur Théodore :

La pauvre enfant est odieusement tyrannisée. Il la surveille comme le docteur Bartholo sa pupille dans Le Barbier de Séville, et c’est à peine si elle ose se montrer à la fenêtre16. [er das arme Mädchen auf die gehässigste Weise tyrannisiert. Er bewacht sie wie der Doktor Bartolo im Barbier von Sevilien seine Mündel.]

11Dès que le narrateur personnage entend parler de cette jeune musicienne enfermée, il n’a qu’une seule envie : pénétrer dans cette maison interdite, délivrer la jeune femme de ce père tyrannique et entendre la jeune femme qui, paraît-il, possède une voix exceptionnelle. Mais cette dernière mourra dans de très étranges circonstances, avant que le narrateur n’ait pu parvenir à ses fins. Cette mort apparaît comme tout sauf accidentelle, laissant plutôt penser à un infanticide, puisque le père tombe dans un étrange état d’engourdissement et, à son réveil, sans se rappeler ce qu’il a fait pendant la nuit, découvre le corps inerte de sa fille :

Il se précipita dans la chambre d’Antonia. Elle était allongée sur le sofa, les yeux fermés, les mains pieusement croisées, comme si elle dormait en rêvant aux joies inépuisables du Ciel. Mais elle était morte17. [Er sprang in Antoniens Zimmer. Sie lag mit geschlossenen Augen, mit holdselig lächelndem Blick, die Hände fromm gefaltet, auf dem Sofa, als schliefe sie und träume von Himmelswonne und Freudigkeit. Sie war aber tot.]

12Voilà donc une artiste de génie, une musicienne décrite comme exceptionnelle dans la nouvelle d’Hoffmann, morte – assassinée se risquera-t-on à avancer – dans une chambre dans laquelle elle aura été laissée enfermée tout le temps du récit, gardée à l’abri de tous les regards, conservée en vierge éternelle. Et il faudrait absolument mener non pas une contre-enquête, mais tout simplement une enquête sur cette mort étrange que la fiction romantique absorbe, accepte, sans même l’interroger.

13On trouve dans le siècle des variations sur ce thème de la claustration de l’artiste femme et de sa mort. Une petite nouvelle de Théophile Gautier, Le Nid de rossignols, publiée en 1833, en offre un exemple intéressant. Elle s’attache à décrire l’existence de deux personnages féminins, Isabeau et Fleurette, qui choisissent de vivre en recluses et de se consacrer uniquement au chant.

[…] elles vivaient dans la retraite, ne voyant guère d’autres personnes que le petit page Valentin, bel enfant aux cheveux blonds, et le sire de Maulevrier, vieillard tout chenu, tout hâlé et tout cassé d’avoir porté soixante ans son harnois de guerre18.

[…] elles se tenaient dans l’ombre et loin des regards du monde, et cependant le monde s’occupait d’elles19.

14Toute la journée, elles restent enfermées dans leur chambre et s’exercent à leur art. Comme dans le texte de Hoffmann, on retrouve le motif de la fenêtre, seule ouverture sur le monde qui permet aux artistes femmes de talent d’être entendues, bien qu’en sourdine :

Les deux cousines vivaient de plus en plus dans la solitude, et le soir on entendait s’échapper de leur chambre des sons d’une mélodie surnaturelle20.

15Dans un registre plus réaliste, on peut aussi évoquer le personnage de Domenica dans la nouvelle éponyme de Marceline Desbordes-Valmore, jeune artiste enfermée depuis l’âge de neuf ans, jusqu’à sa majorité, surveillée par un tuteur de musique tyrannique :

Nul bonheur, toutefois, ne remplit ces intervalles de repos apparent ; l’enfant ne connut pas une des joies fraîches de sa jeune saison ; pas une heure de cette douce vie à jour et sans corset, dans l’air libre des champs qui nous dilate en un moment et qui l’eût rendue tout-à-fait-oiseau ; nulle verdure autour de cette fleur rare, sinon celle que l’ingénieuse Allemande faisait jaillir pour elle du milieu des pierres de son obscure fenêtre. Jamais cette muse enfermée n’entrevoyait la nature que du fond de sa cage laborieuse21.

16On trouvera une autre variation sur ce thème de l’artiste femme de génie enfermée dans un roman de Balzac, L’Envers de l’histoire contemporaine, publié en 1848. Le romancier y raconte la destinée de Godefroid qui parvient à quitter le sentier de la débauche pour entrer dans une vie de vertu grâce à une société secrète, celle des Frères de la Consolation. La première mission qui lui est confiée est de sauver de la misère une pauvre fille atteinte de la plique polonaise. Dans la chambre de la malade, personne n’a pénétré depuis six ans, mis à part son père, son frère et quelques médecins. La pièce dans laquelle survit, alitée, la talentueuse musicienne est ainsi longuement décrite comme en parfaite opposition avec la misère du reste du logement, ce qui participe à en faire un lieu encore plus énigmatique :

Le lit où gisait la fille du magistrat était un de ces beaux lits blancs et or, en bois sculpté, comme on les faisait sous Louis XV. […] Godefroid aurait difficilement vu la malade sans les deux bougies du flambeau mobile. Ce n’était plus qu’un visage d’un teint très blanc bruni par la souffrance autour des yeux, où brillaient des yeux de feu, et qui, pour principal ornement, offrait une magnifique chevelure noire […]22.

17Ainsi alitée, enfermée, la jeune musicienne est condamnée à ne pouvoir jouer que sur le seul instrument sur lequel elle peut jouer couchée, un harmoniflûte. Balzac précise :

On avait inventé dès ce temps cet instrument portatif qui pouvait, à la rigueur, se poser au bord du lit de la malade, et qui, pour donner les sons de l’orgue, n’exigeait que la pression du pied. Cet instrument, dans son plus grand développement, équivalait à un piano23.

18Pourquoi dérober une musicienne si talentueuse dans cet étrange écrin, cette chambre cossue placée à l’intérieur d’un logement insalubre ? D’autant que Vanda est aussi une compositrice, capable d’inventer de superbes variations. Encore une fois, le génie féminin paraît ne pouvoir se développer, n’exister que loin des projecteurs. L’espace de la chambre, le procédé de l’alitement, de la maladie qui nécessite une claustration, sont en tout cas ici utilisés pour construire le portrait d’une musicienne qui fascine le personnage de Godefroid par ses talents musicaux, mais qui l’effraie tout autant. À la différence de l’atelier de l’artiste, de la chambre de l’artiste masculin dans lesquels se construit l’œuvre monstre, l’œuvre absolue, c’est ici le personnage qui devient le monstre, l’œuvre étant reléguée au statut de création éphémère, sans postérité.

Pénétrer dans la chambre : une quête masculine ancienne dans la littérature

19Parmi « tous les étuis que le XIXe siècle a inventé pour chaque chose », selon le mot de Walter Benjamin dans Paris capitale du XIXe siècle, celui de la chambre en est indéniablement un pour la femme. Un étui rendu coquet, douillet, pour qu’elle ait envie d’y rester. Pour qu’elle s’y enferme, en quelque sorte, d’elle-même. Dans le roman policier, la chambre close – où l’on tue le plus souvent des personnages féminins – est un étui dans lequel le romancier aime à installer son personnage, à l’y regarder, à imaginer ce qu’il y fait, à le malmener un peu aussi, jusqu’à évidemment l’assassiner !

20Si la claustration forcée a une longue histoire dans la littérature, du motif médiéval de la femme enfermée dans la tour jusqu’au gothic novel 24 où l’on enferme des femmes à tour de bras – il s’agit ici d’une claustration plus insidieuse, souvent intériorisée par les femmes elles-mêmes, renvoyant à un repli volontaire sur l’espace caméral, espace de l’intime dans lequel la société et, en corollaire, l’espace de la fiction romanesque, aiment à installer le personnage féminin.

21Mais que fait une femme seule dans sa chambre ? C’est là un nouveau fantasme qui naît en même temps que l’éclosion de cet espace et de ce temps de l’intime. Et comment s’y déploie une pratique artistique au féminin ? Dans la fiction, on aime à laisser les personnages et les auditeurs – masculins – à la porte de la chambre, pour les laisser rêver et fantasmer à ce qui se passe derrière la cloison.

22Une scène célèbre du Diable amoureux de Cazotte est construite justement sur ce dispositif qui pousse le personnage masculin à chercher une manière d’espionner sa voisine de chambre :

Je me promène à grands pas dans tout mon appartement, cherchant la tranquillité de l’esprit dans l’agitation continuelle du corps. Dans cette course indéterminée, mes pas s’adressent vers une garde-robe sombre où mes gens renfermoient les choses nécessaires à mon service qui ne devoient pas se trouver sous la main. Je n’y étois jamais entré : l’obscurité du lieu me plaît. Je m’assieds sur un coffre et y passe quelques minutes. Au bout de ce court temps, j’entends du bruit dans une pièce voisine ; un petit jour qui me donne dans les yeux m‘attire vers une porte condamnée : il s’échappoit par le trou de la serrure, j’y applique l’œil. Je vois Biondetta assise vis-à-vis de son clavecin, les bras croisés, dans l’attitude d’une personne qui rêve profondément25.

23Et ce dispositif de l’artiste femme dans sa chambre, mystérieuse, que l’on désire voir, espionner est un topos de la littérature du XIXe siècle, un topos voyeuriste que romanciers et artistes ont eu plaisir à mettre en scène. On retrouve cette même quête dans la superbe nouvelle d’Ivan Tourgueniev, « Le Chant de l’amour triomphant », dans la description initiale du personnage féminin dont la pratique musicale n’est envisagée que sous le sceau du secret :

Quiconque rencontrait Valéria ne pouvait se défendre d’un premier mouvement de surprise, puis d’un second mouvement, tout aussi spontané, de tendre respect, tant son maintien était modeste, tant elle semblait elle-même peu consciente de toute la puissance de ses charmes. D’aucuns, certes, la trouvait un peu pâle ; ses yeux presque toujours baissés avaient une expression contrainte et même effarouchée ; ses lèvres souriaient rarement et d’un sourire à peine perceptible ; rares étaient ceux qui avaient entendu le son de sa voix. Mais on racontait que cette voix était splendide et qu’enfermée dans sa chambre, tôt le matin, quand tout sommeillait encore dans la ville, la jeune fille aimait chanter de vieux airs d’autrefois au son d’un luth dont elle jouait elle-même26.

24Mais les fantasmes ne s’arrêtent pas toujours aux portes des artistes : ces femmes enfermées sont aussi à l’origine d’une quête chez le personnage masculin qui pousse au désir de pénétrer dans cet espace secret, comme c’était déjà le cas tout à l’heure dans la quête manquée du personnage de la nouvelle d’Hoffmann. Dans Corinne par exemple, Lord Edmont parvient à se faire introduire dans la chambre de la célèbre compositrice en son absence, avec la complicité de la femme de chambre de Corinne, alors que cette dernière s’est retirée dans un couvent pour une retraite : « Ses regards parcour[ent alors] avec émotion cette chambre où il entr[e] pour la première fois.27 » Enfin dans l’espace caméral mystérieux, il scrute tout, avec un plaisir voyeur et coupable, avec la sensation de pénétrer à l’intérieur d’un lieu sacré. Dans le cas de Lord Edmont, on notera que les éléments dans la chambre rattachés à la pratique artistique sont empreints d’une sensualité qui déplace la quête artistique sur le plan purement charnel.

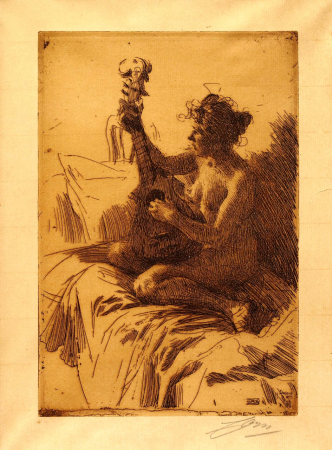

25Plusieurs représentations iconographiques dans le siècle visent aussi à représenter la femme dans l’univers intime de sa chambre à coucher. Femme sur son lit, femme à son cabinet de toilettes, femme en train de lire, femme regardant par la fenêtre, les artistes multiplient les projections pour essayer de pénétrer cet espace privé qu’est la chambre et tenter d’y inventer des activités, des postures, des préoccupations aux femmes. Et quand il s’agit de représenter des femmes artistes, la dimension charnelle, érotique s’invite souvent au cœur de la représentation28. La pratique solitaire de la guitare par exemple apparaît sur cette estampe d’Anders Zorn, qui date de la fin du siècle, où le cadrage resserré permet d’envelopper la musicienne dans un espace restreint et délimité. Cette scène de la vie domestique – une femme jouant dans sa chambre – se teinte ici d’un érotisme évident puisque la musicienne est représentée nue, et surtout d’une dimension voyeuriste puisque le regard du spectateur est invité à pénétrer l’univers clos de la chambre pour observer ce qui ne devrait normalement pas s’offrir à son regard.

Anders Zorn, La Guitare ou Souvenir, 1895, estampe, eau-forte, 23,8 x 16 cm, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FOL-CA-68 (1). © Bibliothèque nationale de France, Gallica

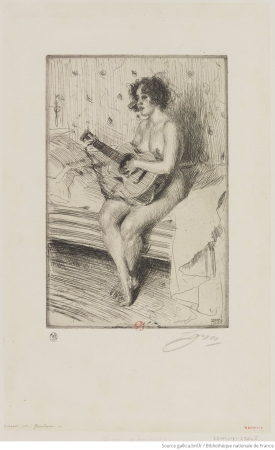

26Même chose sur cette seconde estampe du peintre où l’on retrouve à nouveau la représentation d’une musicienne nue, sur son lit.

Anders Zorn, [Joueuse de guitare assise], 1900, estampe, eau-forte, H.23,8 cm ; l.15,9 cm, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, FOL-CA-68 (2). © Bibliothèque nationale de France, Gallica

27Une petite aquarelle de Delacroix, L’Amoureuse au piano 29, repose également sur le décor implicite d’une chambre, dans la mesure où la musicienne est représentée les seins nus, dans une vision fantasmée, érotisée de la pratique musicale dans l’espace solitaire de la chambre. On trouve aussi des variations à partir d’autres activités lettrées auxquelles les femmes pourraient s’adonner quand elles sont seules dans leur chambre, comme sur le tableau La Liseuse de Jean-Jacques Henner30. Représentée nue, allongée sur ce qui semble être une peau de bête, une jeune femme à la peau d’un blanc laiteux lit, dans une pose lascive, offre aux spectateurs une vision fantasmée de l’activité de lecture.

28Dans ces quelques exemples de représentations littéraires et picturales d’artistes femmes, on aura noté que la pénétration secrète dans la chambre ne renvoie pas aux mêmes mises en scène, aux mêmes enjeux que ceux qui entourent le dévoilement du mystère de la création masculine. Aux fenêtres entrouvertes, aux serrures par lesquelles on espionne, à d’étranges motifs de claustration correspondent autant de désirs de pénétration que de visions érotisées de ces artistes femmes qui se caractérisent par des itinéraires artistiques étouffés, condamnées à expirer en chambre close. Dans la fiction de l’artiste masculin en revanche, ce sont d’abord les portes de l’atelier qu’il faut tenter d’ouvrir, et non l’espace de la chambre. Par ailleurs, percer le secret de l’atelier, forcer la porte du lieu de la création, renvoie au désir, à la possibilité de mettre au jour les mystères de la création artistique. On trouve cette idée dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, mais aussi dans un grand nombre de nouvelles et pièces de théâtre consacrées à la fiction de l’artiste dans les années 1830-185031. Dans une autre version du Chef-d’œuvre inconnu, non celle de Balzac mais celle de Charles Lafont par exemple, les personnages entrent en secret dans l’atelier du sculpteur Rolla pour regarder ce que ce dernier réalise, ce qui donne lieu à des scènes spectaculaires de dévoilement de l’œuvre. Mais ici, le but n’est pas de se rapprocher de l’homme, du corps de l’artiste, mais bien de tenter de se rapprocher de l’œuvre. Pourrait-on imaginer que la quête de Porbus et Poussin aboutisse à la découverte de Frenhofer, peignant nu dans son atelier ? Difficile de l’envisager, on en conviendra…

29Dans Les Femmes d’artistes d’Alphonse Daudet, un recueil de petites nouvelles qui datent de 1874 et qui visent à démontrer qu’il est une vraie folie pour un artiste de vouloir concilier vie artistique et vie conjugale, on trouve une version féminine de la pénétration dans l’espace de travail de l’homme, mais dans une vision très misogyne. Dans la nouvelle « Madame Heurtebis » par exemple, Daudet imagine justement que l’épouse d’un écrivain, pour faire enrager son mari, invite ses amies dans le cabinet de travail de ce dernier, vient en déranger régulièrement la quiétude :

Alors, si le mari n’était pas là, on s’amusait à feuilleter ses papiers, les notes, les travaux en train.

- Voyez donc, ma chère, comme c’est drôle… Il s’enferme pour écrire ça. Il marche, il parle tout seul… Moi d’abord, je ne comprends rien à tout ce qu’il fait. […]

En présence du mari, on ne se gênait pas davantage. Elle le dérangeait, empêchait tout travail, installant dans la pièce même où il écrivait la causerie niaise de femmes oisives qui parlaient haut […]32.

30Plus loin, dans une autre nouvelle du recueil intitulée « Un malentendu », une femme évoque le cabinet de travail de son mari – qui est un poète – comme un lieu auquel elle ne comprend rien, dont elle déplore la décoration affreuse :

Car enfin dans son cabinet de travail était un ramassis de vieilles toiles enfumées, de statuettes que j’avais honte de regarder, d’antiquailles ébréchées, bonnes à rien, des chandeliers pleins de vert-de-gris, des vases où fuyait l’eau, des tasses dépareillées33.

31Ici, on le voit, Daudet brode davantage sur la curiosité féminine mal placée, sur la femme fureteuse, incapable de respecter la sanctuarisation de cet espace masculin de création, plutôt que sur un quelconque fantasme lié au caractère fermé, mystérieux du lieu clos.

32En conclusion, on aura vu que dans la fiction comme dans les pratiques artistiques au XIXe siècle, l’espace reste à conquérir pour les artistes femmes. Pas de pièce à soi pour s’enfermer et travailler, ou rarement. En revanche, la claustration s’impose comme un motif narratif récurrent mais qui est exploité par le prisme du regard masculin et pour nourrir son propre fantasme. On y enferme les femmes, on les contraint, on les fantasme voire on les assassine, dans des crimes tellement parfaits qu’ils ne sont même pas soupçonnés comme tels, même pas remarqués, qu’ils s’imposent comme des crimes commis en toute impunité.

33Tout se passe comme si, dans la fiction aussi, on ne savait pas trop quoi faire de ces personnages à la fois fascinants et inquiétants, de ces artistes de génie que l’on fait mourir jeunes d’étranges maladies de poitrine, que l’on enferme dans des prisons – Consuelo chez Sand – dans des couvents – le duchesse de Langeais chez Balzac, sans les laisser s’épanouir.

34Il apparaît donc que les personnages d’artistes femmes ont un mode d’existence différent de celui des personnages masculins. Un mode d’occupation différent de l’espace romanesque. Il s’agit bien là d’« existences moindres », pour reprendre l’expression de David Lapoujade34, dont les possibles ne sont pas encore advenus. On le voit bien, l’enfermement de ces femmes renvoie à l’impossibilité de l’acceptation d’une création au féminin, création qu’on assassine en chambre close, et dont il est aujourd’hui nécessaire d’écrire la contre-histoire, histoire dont justement la littérature porte indéniablement la trace.