Réflexivité du récit policier en chambre close

1L’énigme du récit policier pose quatre questions principales fonctionnant en diptyque, auxquelles le lecteur attend que soit apportée une réponse satisfaisante au moment de sa résolution : d’un côté, « qui ? » et « pourquoi ? », qui interrogent les motivations du crime et auxquelles le lecteur parvient la plupart du temps à répondre en mettant au jour des données d’ordre psychologique ; d’un autre, « quand ? » et « comment ? »1, qui se concentrent sur le modus operandi et les conditions matérielles voire techniques du crime. Si, souvent, le récit à énigme livre bien la réponse à ces quatre questions, il n’en demeure pas moins que, au sein de ce genre, on distingue une tendance de certains à s’intéresser aux deux premières (Agatha Christie, par exemple, qui ne s’est malgré tout pas privée de crimes en chambre close, comme on le verra) et d’autres à explorer les deux dernières (Carr en étant le représentant le plus illustre).

2Le récit policier en chambre close, lui, place en son cœur le « comment ? », au détriment du « qui ? », ce qui a pour effet de déplacer les enjeux du genre aussi bien pour l’auteur que pour le lecteur. Ce n’est pas tant l’identité de l’assassin qui suscite alors l’intérêt et la curiosité que la technique employée pour pénétrer dans la chambre close ou en sortir. Dès lors, ce n’est pas non plus la motivation psychologique du crime qui importe, mais son élaboration matérielle, quel qu’en soit l’auteur. Si, dans tout roman policier, derrière l’ingéniosité de l’auteur du crime, c’est toujours celle de l’auteur du livre qu’applaudit le lecteur, cela semble encore plus net dans le meurtre en chambre close qui se présente comme un problème que l’auteur s’impose et doit résoudre, problème de plus en plus complexe à mesure que l’intertextualité policière réduit les solutions à sa disposition. On comprend alors comment le meurtre en chambre close peut apparaître comme le plus haut degré de réflexivité du récit policier, dans une artificialité assumée.

3Cet article entend s’intéresser, à travers un corpus composé de nouvelles et de romans policiers de Poe à Paul Halter, à la réflexivité du récit de chambre close. Parce qu’il relève d’un modèle policier qui, au lieu du traditionnel « qui ? », met en son cœur le « comment ? », tout à la fois il maximise les principes du récit à énigme et les perturbe, tendant par là à reconfigurer l’attitude du lecteur. Ces éléments en font une forme du récit à énigme profondément réflexive qui se confronte aux données et, comme par métaphore, aux limites du genre et tente de les renouveler dans ce cadre pourtant apparemment clos, voire de s’en échapper.

*

4L’idée que le roman de chambre close soit la forme suprême du roman à énigme, si elle peut être relativisée voire dépassée, comme on le verra, s’impose à première vue. Le seul passage dans sa désignation de l’expression de « récit de chambre close » à « crime impossible2 » témoigne de l’incarnation, dans le mystère de chambre close, du défi que se lance le roman à énigme : proposer la résolution d’une énigme censément insoluble, comme l’atteste l’oxymore que constitue l’expression même de « meurtre en chambre close ». Comment mieux créer les conditions d’une résolution flamboyante qu’en élucidant ce qui est proprement inconcevable ? Pour citer Dominique Descotes, « comment peut-on raconter l’impossible, raconter ce qui précisément ne peut pas se raconter 3 ? ». À cet égard, on observe que les romans ou nouvelles de chambre close se livrent bien souvent à des commentaires qui soulignent leur caractère improbable :

Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur – le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébus. (Leroux, [1907] 2009, p. 8)

« Messieurs, je me rends fort bien compte que ceci paraît à la fois impossible et contradictoire. Mais ce sont les faits qui se contredisent eux-mêmes. Il semble évident que le défunt ne s’est pas suicidé. Il semble tout aussi évident que le défunt n’a pas été assassiné. Messieurs, nous sommes amenés à un verdict équivalant à la reconnaissance de notre incompétence à comprendre à la fois les raisons et les circonstances de la mort du défunt. Il s’agit du mystère le plus inexplicable de ma carrière. […] L’un des jurés insiste pour que le verdict soit : “mort due à l’intervention de la main de Dieu”. » (Zangwill, [1892] 2007, p. 70-714)

« C’est la chose la plus étrange dont j’aie jamais entendu parler. » (Commings, [1962] 2007, p. 1085)

On pourrait avec raison appliquer nombre de qualificatifs extraordinaires à l’assassinat du professeur Grimaud, ainsi qu’au crime tout aussi incroyable perpétré plus tard dans Cagliostro Street, et les amis du Dr Fell amateurs de problèmes insolubles n’en trouveront pas de plus déconcertant ou de plus terrifiant dans les archives de celui-ci. (Carr, [1935] 1988, p. 5)

5Le meurtre en chambre close porte ainsi à son plus haut point un certain nombre des enjeux du roman à énigme. D’abord, cacher le criminel, en l’invisibilisant, par des moyens qui sont apparentés, dans des passages métanarratifs des œuvres, à la magie, à l’illusionnisme5 : dans un récit de chambre close, c’est non seulement, comme dans les autres récits à énigme, l’impossibilité d’identifier le criminel qui se manifeste mais, plus encore, l’impossibilité même de le penser : s’il n’a pu ni entrer, ni partir, si la neige qui entoure le cadavre ne porte aucune trace de sa présence, c’est bien qu’il est invisible et donc insaisissable, au point que l’on doute même de son existence. La chambre close porte au plus haut degré le principe selon lequel le coupable ne doit pas laisser de trace. Une nouvelle comme « Le Loup de Fenrir » de Paul Halter joue de ce postulat en imaginant longuement comment la meurtrière d’une part, en allant commettre le meurtre, coule ses pas dans les traces qu’a laissées dans la neige celles de sa victime et d’autre part, au retour, fait disparaître celles qu’elle devrait laisser en quittant le cabanon, en se hissant sur le dos de son complice, qui prétend avoir découvert le corps. Dans « L’Énigme du pavillon de chasse » de Hoch, la meurtrière fait coïncider ses traces avec celle d’un tuyau, en enfourchant sa bicyclette. Cette disparition des traces du criminel fait confiner l’identité du coupable au surnaturel, offrant aux romans en chambre close un surcroît d’ambiance, du fait de la tentation de l’explication occulte. Comme le dit Dominique Descotes, on fait, dans la chambre close, « l’expérience cathartique de la superstition6 », en ce que le criminel est rattaché au surnaturel, au miracle, qui dépasse de loin le simple humain : c’est ainsi le « diable7 » que plusieurs personnages du Mystère de la chambre jaune voient comme le responsable des crimes ou « Dieu8 » dans Le Mystère de Big Bow ; de même, dans « La Dague ailée » de Chesterton, le criminel espère faire croire au père Brown à quelque phénomène surnaturel, de magie noire : « Sa seule erreur est peut-être d’avoir choisi une histoire surnaturelle. Il a pensé que, puisque j’étais un prêtre, je devais être prêt à croire n’importe quoi9. »

6D’où la difficulté accrue pour le lecteur de trouver l’assassin et l’apogée de la réussite de ce subterfuge, car le cercle où chercher le criminel est encore plus restreint que dans le roman à énigme classique : ce dernier, quand il n’est pas de chambre close, tend à en adopter la forme en limitant le nombre de suspects par un effet de clôture artificiel, par le huis clos – maisonnée au sein de laquelle il faut rechercher le coupable, train, avion… – et donc celui des suspects à un panel réduit. Car il faut, pour que le lecteur puisse savourer le roman à énigme, qu’il croie pouvoir concurrencer le détective et donc que lui soit présenté un nombre restreint de suspects. Pourtant, dans la chambre close, le criminel disparaît et à la réduction à une brochette de suspects se substitue l’impossibilité de penser cette délimitation, dès lors que personne n’est censé avoir pu y pénétrer.

7La balance entre surprise et non-trahison, grand principe qui engage l’auteur vis-à-vis du lecteur d’un récit à énigme, est également rendue encore plus compliquée : si, pour citer Uri Eisenzweig, « il n’y a, après tout, qu’un nombre limité de raisons et de façons d’assassiner10 », il existe encore moins de manières de perpétrer un crime dans un local clos. La typologie que dresse Carr dans Trois cercueils se refermeront 11 est elle aussi relativement close, quoi qu’il en dise, et le récit de chambre close est contraint à reprendre des formules en les masquant, tant l’intertextualité est reine dans cette pratique. De fait, les mêmes « astuces » sont sollicitées, comme le souligne Thomas Narcejac dans une formule provocatrice : il « n’est peut-être aucun problème plus simple que celui du local clos, puisque […] le crime a forcément été commis avant, pendant ou après la fermeture12 ». Sans nous livrer à une typologie qui a déjà faite de nombreuses fois, on peut proposer trois orientations principales.

8Premier cas de figure, la pièce n’est pas vraiment close. On observe un jeu sur la clôture et une ouverture de l’espace censément fermé : dans « Double assassinat dans la rue Morgue », une fenêtre est ouverte ; dans « La Bande mouchetée », on trouve un conduit d’aération. Plus retors, dans « L’Oracle du chien », le pavillon d’été est formé de croisillons et, malgré sa clôture, peut laisser passer une lame effilée :

« Toute cette discussion autour d’histoires de détectives comme celle de la chambre jaune, dans lesquelles on retrouve la victime au milieu d’une pièce parfaitement fermée et dans laquelle personne n’a pu entrer, n’a pas lieu d’être dans le cas qui nous intéresse, car il s’agit d’un pavillon d’été. Quand nous parlons d’une pièce comme la chambre jaune, nous pensons à des murs qui sont homogènes et impénétrables. Mais ce n’est pas le cas pour les pavillons d’été, qui sont très souvent construits, comme dans notre affaire, de lamelles de bois entrecroisées entre lesquelles il peut y avoir des interstices. Il y en avait un derrière Druce, dont le fauteuil était posé contre le mur. Mais voilà, c’était un fauteuil en rotin, dans lequel il y avait également des interstices. Enfin, le pavillon est situé près de la haie et vous m’avez dit vous-même que cette haie est en fait peu touffue. Un homme placé à l’extérieur pourrait très facilement distinguer à travers ce lacis de branches et de lamelles la tache blanche de la veste du colonel. » (Chesterton, [1923] 2008b, p. 533)

9Deuxième possibilité : la pièce était bien close mais on y a accédé, grâce à un jeu sur la clé, qu’on la manœuvre de l’extérieur ou que l’on en ait un double (Le Noël d’Hercule Poirot ou Poirot quitte la scène), mais le meurtre peut aussi se produire au moment de son ouverture, comme dans Le Mystère de Big Bow.

10Troisième configuration : la pièce est devenue close mais ne l’a pas toujours été : c’est le jeu sur le « quand », qui permet de rendre possible la présence de l’assassin à un moment où la chambre n’est pas close, avant sa clôture (dans Le Mystère de la chambre jaune ou « Courrier mortel » de Joseph Commings).

11On voit donc comment le mystère de chambre close maximise les difficultés posées par le récit à énigme et ses éléments constitutifs, à la fois pour l’auteur et pour le lecteur.

*

12Pourtant, dans le même temps, et peut-être en raison de cette poussée du curseur qui peut le faire basculer, le récit en chambre close vient aussi perturber le roman à énigme classique et, en cela, s’en détache, ou en constitue une variation émancipatrice, pour filer la métaphore.

13D’abord, on l’a dit, le lecteur ne se soucie plus vraiment du qui, mais se concentre sur le comment, comme le note Dominique Descotes :

Alors que la question du pourquoi ? est toujours subordonnée à celle de l’identification du criminel, car ce n’est que si l’on a compris qui a commis un crime que l’on peut s’interroger sur le mobile, le comment ? jouit d’une plus grande indépendance, du fait que la manière dont un assassin pénètre dans un local clos est souvent indépendante de son identité. Il constitue un problème à part, souvent plus intéressant que l’identité du criminel. (Descotes, 2015, p. 19)

C’est aussi le cas de Chesterton :

« Le problème principal n’est pas de savoir qui a commis le crime, ni avec quelle arme, mais comment il a procédé. » (Chesterton, [1923] 2008b, p. 524)

14L’ingénieur aimait trop les chiffres de Boileau-Narcejac donne même en creux l’identité de l’assassin dès le titre13. Cela a pour effet de modifier la méthode d’investigation du lecteur, ainsi que sa réception de l’énigme.

15Si l’on se souvient en effet de l’identité précise de tel ou tel assassin de chambre close, c’est généralement parce que s’y est ajouté un jeu avec les rôles institutionnels du genre, avec un rôle privilégié en particulier, celui du détective. On se rappelle ainsi que c’est Larsan qui tente de tuer Mathilde Stangerson parce qu’il est l’un des détectives – et aussi parce qu’il est le père de Rouletabille. On sait que c’est Stugden l’assassin dans Le Noël d’Hercule Poirot parce qu’il est aussi l’enquêteur – et le fils caché de Simeon Lee, la victime. À ce titre, ce n’est pas un hasard qu’Agatha Christie choisisse que le seul crime commis par son détective phare, Hercule Poirot, soit précisément un meurtre en chambre close, celui de Norton dans Poirot quitte la scène, dans un jeu avec les conventions du genre. On se rappelle également les solutions animales de Conan Doyle ou de Poe, parce que l’assassin y est inhabituel, dès lors que la chambre close pose des problèmes techniques insurmontables pour un être humain. Ou encore la fausse clôture de la cabine de l’Orient-Express du fait des douze coupables, choix là encore inhabituel, qui fait même oublier que l’on a affaire à un meurtre en lieu clos.

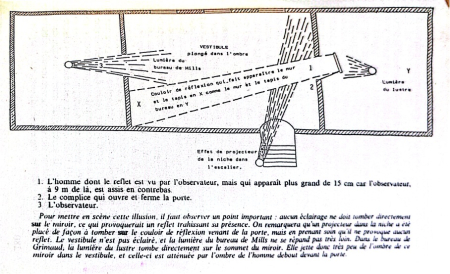

16Toutefois, en règle générale, le lecteur ne se souvient que de l’astuce permettant d’ouvrir la chambre : jeu sur le temps, stratagème technique (la meule par la fenêtre de Meurtre en Mésopotamie, la simulation de suicide de Wargrave dans Ils étaient dix), et encore pas dans le détail : on peut ainsi mettre au défi quiconque d’expliquer la mise en scène du meurtre principal de Trois cercueils se refermeront, que Carr déploie avec son goût habituel de la complexité14. En revanche, on se rappellera certainement que, dans le même roman, Fley ne meurt dans une ruelle vide que parce qu’il a reçu juste avant le coup mortel. Les trésors d’organisation que mobilise le meurtre en chambre close n’intéressent pas tellement le lecteur, davantage soucieux de savoir comment la chambre a été ouverte, que d’apprendre comment le crime a été commis dans le détail.

17Des éléments centraux de l’enquête classique du roman à énigme disparaissent aussi, à commencer par la notion d’alibi : le coupable n’a en effet pas à justifier son absence d’un lieu qui était de toute façon inaccessible. De la même manière, l’interrogatoire des suspects se trouve modifié : que leur demander dès lors que le crime lui-même ne livre aucun support sur lequel appuyer les questions ? La plupart du temps, les personnages se retrouvent interrogés pour que soit seulement confirmée une absence de la scène de crime, que le crime lui-même implique de toute façon par ses conditions matérielles.

18Le principe même des indices se trouve également abîmé, car ils sont presque soit inexistants dans les romans de chambre close, en raison du caractère impénétrable de l’énigme posée et de la disparition totale de toute trace de l’assassin, soit indéchiffrables (qui pour comprendre ce qu’est censé suggérer le fil pendant du « Ruban moucheté » ?). C’est toute l’enquête du détective, mais aussi du lecteur, qui s’en trouve perturbée :

« Et puis enfin, le crime lui-même est impensable. Par où prendre une enquête, franchement, quand l’assassin semble dépourvu de réalité, d’épaisseur, d’existence ; quand on ignore comment il s’est débrouillé pour disparaître avec un poids de vingt kilos dans les bras et quand on ne peut même pas apercevoir son motif ! » (Boileau-Narcejac, [1958] 1988, p. 960)

19C’est peut-être cette réduction de l’enquête, empêchée par le peu d’éléments sur lesquels enquêter, qui explique la forme majoritaire du récit de chambre close : la nouvelle. Tout se passe comme si le crime de chambre close tendait seulement vers son explication tout d’un bloc, rendant la progressivité de la narration propre au roman à énigme, et donc sa structure même, quasiment impossibles. D’ailleurs, on note dans les romans de ce genre une multiplication fréquente des crimes de chambre close qui contribuent à un effet de surenchère mais aussi de relance de l’intrigue pour compenser son blocage structurel : dans Le Mystère de la chambre jaune, Leroux ne se contente pas d’un crime impossible mais en fabrique trois, tous marqués par leur caractère clos (la chambre jaune, la galerie inexplicable, le bout de cour), et, dans Trois cercueils se refermeront, au mystère initial de la mort de Grimaud vient s’ajouter celui de celle de Fley.

20On l’a donc vu, le meurtre en chambre close maximise les données du récit à énigme tout en les reconfigurant, ce qui contribue à en faire un genre à la réflexivité marquée, qui, au-delà du dialogue qu’il instaure avec les autres récits de chambre close, engage à partir de cette structure minimale une réflexion plus large sur le récit à énigme.

*

21La réflexivité de ce sous-genre du récit à énigme découle d’abord logiquement de la part immense qui y est accordée à l’intertextualité. On retrouve là encore cela dans tous les romans à énigme qui, pour être originaux, entendent fournir de nouvelles solutions à la question : comment commettre un crime ? Mais c’est encore plus accusé dans le roman de chambre close qui dispose de solutions de renouvellement moins nombreuses :

« Je vais vous décrire sommairement les diverses façons de commettre des meurtres en chambre close, suivant des catégories spécifiques. Ce crime appartient à l’une d’entre elles, obligatoirement ! Quel que soit le registre des variantes, il n’y a que des variantes de quelques grandes lignes méthodiques. » (Carr, [1935] 1988, p. 211-212)

22C’est ainsi l’émulation qui pousse Leroux à écrire Le Mystère de la chambre jaune, son désir de « faire au point de vue du mystère mieux que Conan Doyle et plus complet que Poe » car, « à la vérité, Poe et Doyle ont triché ». Leroux relève le défi : « Je m’engageai à ne pas tricher. La chambre serait close comme un coffre-fort et pas de double fond ! Aucune issue ! La porte fermée à clef, restée verrouillée à l’intérieur, les fenêtres grillagées. 15 » On reconnaîtra dans ce refus de la tricherie le pacte du fair play qui gouverne le roman à énigme.

23On note une propension marquée du genre à évoquer les intertextes nommément, par exemple pour comparer l’affaire en cours aux plus illustres de chambre close : c’est le cas de Leroux qui convoque le modèle de Poe :

« Voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse, même dans le domaine de l’imagination. Dans le Double assassinat de la rue Morgue, Edgar Poe n’a rien inventé de semblable. » (Leroux, [1907] 2009, p. 94)

24Avant, une page plus loin, dans une note, de mentionner « Le Ruban moucheté ». On trouve la même chose chez Carr qui rend hommage à Leroux :

« La solution la plus satisfaisante à ce type d’intrigue, et qui inclut un meurtrier, se trouve dans le Mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux – le meilleur roman policier jamais écrit. » (Carr, [1935] 1988, p. 213)

25Dans la suite de son analyse, il cite, entre autres, Thomas Burke, Chesterton, Jacques Futrelle, Zangwill, Philo Vance, Ellery Queen… Ces références intertextuelles se retrouvent dans nombre des textes de notre corpus :

Un ou deux ans auparavant, j’avais lu le roman de S. S. Van Dine, L’Assassinat du canari, dans lequel on expliquait par un schéma comment, grâce à une petite pince et un morceau de ficelle, on pouvait tourner le bouton d’une porte de l’extérieur de la pièce. C’était une idée brillante, mais qui ne s’applique pas à notre cas. (Hoch, [1981] 1997a, p. 110)

Un professionnel du paradoxe découvrit triomphalement qu’on retrouvait ici une situation similaire à celle de Double assassinat dans la rue Morgue ; il ajouta que la Nature – comme le singe qu’elle était –, se contentait d’imiter et qu’il conseillait aux éditeurs de Poe de porter plainte pour plagiat. (Zangwill, [1892] 2007, p. 72)

26L’intertexte peut aussi être évoqué parce que les enquêteurs et les personnages recourent à des explications qui leurs sont fournies par des livres. Elles peuvent être une fausse piste comme dans « L’Oracle du chien » où il est suggéré que c’est le médecin qui a trouvé le corps qui a commis le crime en arrivant sur les lieux, ou encore, dans « L’Indice de la feuille de thé », ce lecteur du journal qui propose que l’assassin ait placé l’arme « dans un endroit bien en vue et qu’on ne l’avait pas remarquée tellement c’était évident16 », signe vers « La Lettre volée » de Poe. Mais elles peuvent aussi désigner la bonne piste, comme dans « L’Énigme du pont couvert » où la victime entend faire une blague qui lui est fatale, idée que lui a suggérée une nouvelle de Sherlock Holmes « Le Problème du pont de Thor », intertexte grâce auquel Hawthorne résoudra d’ailleurs le mystère.

27Ces effets de réécriture se manifestent enfin par une propension à la parodie, consubstantielle à l’écriture policière en général mais accentuée dans nos œuvres par le dialogue évident avec les grandes chambres closes du passé que le lecteur a en tête : les titres donnés par Annie Combes17 nous renseignent sur ce statut : « Le Mystère de la chambre ouverte » ou « The Unpleasantness at the Stooges Club » dont le titre parodie un titre de Dorothy Sayers, « The Unpleasantness at the Bellona Club », et qui raconte le meurtre d’Hitler par Moriarty. « L’Homme qui lisait John Dickson Carr » de William Brittain (1952) fait même de son héros, Gault, selon un procédé habituel de la parodie, un Don Quichotte devenu fou à force de lire Carr, qui souhaite commettre un meurtre en chambre close… mais oublie de la fermer. Tandis que « La Dernière Chambre close » de John Sladek, nous apprend Dominique Descotes, propose l’intrigue suivante :

Dans un moment d’ivresse, un écrivain révèle à un tiers une recette infaillible pour pénétrer dans un local fermé, mais […], une fois dessoûlé, [il] est incapable de s’en souvenir ; au moment où, assis dans son bureau fermé à clé, il finit par la retrouver, il sent une lame s’enfoncer dans son dos. (Descotes, 2015, p. 15)

28La parodie, l’autoparodie même, est nette chez Chesterton dans « L’Absence de Mr Glass », où la scène de découverte de la victime, vivante, dans une pièce sens dessus dessous est expliquée à la fin de la nouvelle par le fait que l’homme retrouvé enfermé s’entraînait à la prestidigitation :

[La porte] s’ouvrit sur un décor de catastrophe silencieuse. Quiconque aurait entrevu cette scène, fût-ce en un éclair, se serait rendu compte que cette chambre avait été le théâtre de quelque violent affrontement entre deux individus ou davantage. Des cartes à jouer jonchaient le sol et la table comme si la partie avait été brutalement interrompue. Deux verres à vin étaient posés sur une petite table, comme s’ils n’attendaient que d’être emplis, tandis que les miettes de cristal d’un troisième étoilaient le tapis. Quelques pas plus loin, gisait une espèce de dague ou de courte épée droite, à la poignée artistiquement ouvragée. Sur la lame jouait le reflet de la lumière grisâtre tombant de la fenêtre où s’encadrait une eau-forte d’arbre noir, dressé sur un fond de mer cendrée. Dans le coin opposé de la pièce, un chapeau haut de forme avait roulé comme s’il avait été arraché de la tête de son propriétaire. Du reste, on aurait dit qu’il roulait encore, et derrière le chapeau, abandonné comme un sac de pommes de terre et ligoté, tel un saucisson, gisait Mr James Todhunter, une écharpe en guise de bâillon, et six ou sept cordes enroulées autour des bras et des chevilles. Mais bien vivant, à en juger par ses yeux bruns, qui passaient avec vivacité de l’un à l’autre. (Chesterton, [1912] 2008a, p. 254-255)

29Que ce passage parodiquement dramatique imagine un crime confondu avec un tour de magie fait signe vers le parallèle fréquent – déjà évoqué – du récit de chambre close entre prestidigitation, illusionnisme et crime, vers cet intérêt de leurs auteurs et donc sur le caractère topique de la métaphore, dans un geste parodique. Avec la parodie, l’invraisemblance, consubstantielle au genre, devient aussi non plus un écueil à masquer, mais une caractéristique qu’exhibe la narration. On peut ainsi interpréter le fait que Le Mystère de la chambre jaune propose un assassin, certes redoutable, mais qui rate quand même trois fois l’occasion de tuer Mathilde Stangerson, un assassin dont l’ingéniosité du premier crime en chambre close n’est même pas de son fait, comme une façon ironique de jouer avec le modèle et, peut-être, d’en dire l’impossibilité.

30La réflexivité se manifeste également par les commentaires que suscite le crime de chambre close, souvent exprimés dans des analyses intertextuelles mais aussi purement réflexives. Carr intercale ainsi dans son roman une typologie des meurtres en chambre close de plus de quinze pages, dont le développement est justifié par le fait, précisément, que l’on est dans un roman, dans une rupture totale de l’illusion romanesque et une exhibition de ses artifices typiques de la parodie :

— Je vais maintenant, reprit le docteur Fell, inexorable, disserter sur les mécanismes d’ensemble et les développements de cette situation connue dans le roman policier sous l’appellation de chambre hermétiquement close. Harrumph. Tous ceux que ça ennuie peuvent sauter ce chapitre. […]

— Mais, si vous voulez disséquer des situations impossibles, l’interrompit Pettis, pourquoi choisir la fiction policière ?

— Parce que, dit le docteur Fell avec franchise, nous sommes dans un roman policier, et quoi qu’on lui dise, le lecteur ne s’y trompe pas. Inutile d’inventer des prétextes compliqués pour introduire un débat sur les romans policiers. Glorifions-nous franchement de nous adonner à la plus noble des quêtes offertes à des personnages de roman. (Carr, [1935] 1988, p. 207-208)

31Cette réflexivité se traduit aussi par une métanarrativité affichée, qui joue de manière ostensible de la confusion, tantôt entre enquête et livre, tantôt entre ingéniosité de l’assassin et de l’auteur. On appréciera dans Le Parfum de la dame en noir ce passage qui « métadiscourt » sur le lieu clos comme espace privilégié pour exercer sa raison :

« Les imbéciles vont croire que je me fortifie pour me défendre. Eh bien ce n’est là qu’une pauvre partie de la vérité : car je me fortifie surtout pour raisonner. Et si je bouche les brèches, c’est moins pour que Larsan ne puisse s’y introduire que pour épargner à ma raison l’occasion d’une “fuite” ! Par exemple, je ne pourrais raisonner dans une forêt ! Comment voulez-vous raisonner dans une forêt ? La raison file de toutes parts dans une forêt ! Mais dans un château fort bien clos ! Mon ami, c’est comme dans un coffre-fort bien fermé : si vous êtes dedans, et que vous ne soyez pas fou, il faut bien que votre raison s’y retrouve. » (Cité dans Dubois, 2006, p. 164-165)

Ou encore cet extrait du Mystère de la chambre jaune qui se défend d’être un roman :

Si je me suis attardé quelque peu à cette triste peinture du Glandier, ce n’est point que j’ai trouvé ici l’occasion dramatique de créer l’atmosphère nécessaire aux drames qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur et, en vérité, mon premier soin, dans toute cette affaire, sera d’être aussi simple que possible. Je n’ai point la prétention d’être un auteur. Qui dit : auteur, dit toujours un peu : « romancier », et, Dieu merci, le « mystère de la Chambre Jaune » est assez plein de tragique horreur réelle pour se passer de littérature. (Leroux, [1907] 2009, p. 51)

Plus loin, Rouletabille se livre à une explication du texte qu’a lu le lecteur pour souligner les indices qu’il aurait dû y trouver :

« Rappelez-vous... Quand je vous énumérais toutes les preuves qui s’accumulaient contre monsieur Darzac, je vous disais : “tout cela semble donner quelque corps à l’hypothèse du grand Fred. C’est, du reste, cette hypothèse, que je crois fausse, qui l’égarera...” Et j’ajoutais sur un ton qui eût dû vous stupéfier : “Maintenant, cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larsan ? Voilà ! Voilà ! Voilà !...”

Ces “Voilà !” eussent dû vous donner à réfléchir ; il y avait tout mon soupçon dans ces “Voilà !” Et que signifiait “égare-t-elle réellement ?” sinon qu’elle pouvait ne pas l’égarer lui, mais qu’elle était destinée à nous égarer nous ! je vous regardais à ce moment et vous n’avez pas tressailli, vous n’avez pas compris... » (Ibid., p. 391-392)

32On note particulièrement cette métanarrativité affichée dans « La Dague ailée » de Chesterton, où l’assassin est présenté – et démasqué – comme « un grand romancier » qui « a dévoyé son pouvoir de la fiction à des fins pratiques et maléfiques18 », selon un parallèle « méta » filé entre la manière dont il a mis en place son crime et celle dont le romancier use pour élaborer son intrigue.

33Enfin, la réflexivité est manifeste par la mise en abyme que le problème de chambre close opère avec le récit à énigme, qui conduit à de nombreuses métaphores, visant à faire de la chambre close le paradigme du récit à énigme et son reflet. On peut citer les développements métaphoriques que propose David Lehman :

Sachant que le roman à énigme est toujours une énigme épistémologique, une progression vers la vérité via le questionnement de nos sources de connaissances, la chambre close figure l’emprisonnement du sens […] [que] le détective déverrouille. […] Lui seul possède la bonne clé. (Lehman, [1989] 2011, p. 76-77)

34Ce dernier poursuit en expliquant que la chambre close métaphorise le terrain d’affrontement du détective et de l’assassin : « la chambre close est aussi un territoire neutre, le champ de bataille sur lequel le limier et le méchant se confondent » (Ibid., p. 77). Elle renvoie même, pour lui, à un questionnement plus large, de nature métaphysique, sur l’emprisonnement de l’homme dans sa condition :

Les chambres closes évoquent la peur primale de l’emprisonnement et de la claustrophobie, ce cauchemar dans lequel les murs se rapprochent inexorablement jusqu’à écraser l’homme condamné au-dessus duquel l’horloge du temps oscille. (Ibid.)

35De plus, c’est « le symbole de la mort, de la menace que constitue la mort, ou de la mort au sein de la vie même : une exclusion de la réalité, une paralysie de la volonté » (ibid.). Enfin, elle symbolise le travail de l’armchair detective :

Le détective confronté à un problème de chambre close s’échappe aussi du réel, même si c’est dans un sens moins littéral. Pour résoudre l’affaire, lui aussi doit s’abstraire de la réalité, il doit entrer dans une cellule métaphorique. Entendre la clé qui tourne dans la serrure derrière lui, et observer les fenêtres condamnées avant d’envisager sa fuite. Depuis son fauteuil, par ses yeux clos qui éteignent le monde, il se force à entrer dans la chambre secrète de la rêverie et arrache le cœur du mystère, ainsi que Dupin se transporte, par un glissement imaginaire, d’une pièce radicalement fermée (celle dans laquelle il vit) dans une autre (celle dans laquelle les deux femmes ont été tuées), ou comme le père Brown résout le mystère de l’« oracle du chien » sans avoir à quitter son domicile. (Ibid., p. 78)

36On peut ajouter à ce catalogue quelques autres valeurs métaphoriques et réflexives de la chambre close : la chambre close est le lieu où est contenu le roman à énigme, clos sur lui-même mais nécessitant, pour se renouveler, une ouverture vers l’extérieur, se dégageant des intertextes tissés par le genre – le fait que tant de nos textes convoquent des intertextes pour mieux souligner qu’ils ne sont d’aucune aide dans l’affaire proposée va dans ce sens. La chambre close est aussi le lieu où s’enferme l’auteur qui doit se sortir du problème qu’il s’est lui-même imposé, bien plus que l’assassin qui, lui, ne s’y retrouve pas piégé. On peut d’ailleurs souligner l’incroyable récurrence des auteurs récidivistes, plus impressionnante encore que les criminels de chambre close récidivistes (Larsan, Grimaud, même si c’est seulement en apparence)… En effet, non seulement peu d’auteurs n’ont-ils proposé qu’une seule excursion dans cette province romanesque, mais certains s’y sont même spécialisés, faisant de leur exercice une surenchère encore plus avec eux-mêmes qu’avec la tradition, comme on le constate avec Carr, Hoch ou Paul Halter qui s’en amuse en faisant dire par un de ses personnages à son détective :

« Vous êtes vraiment le spécialiste de l’impossible. Et à cet égard, chacune de vos enquêtes semble surclasser la précédente. Elles paraissent plus incroyables les unes que les autres. » (Halter, [2015] 2016, p. 211)

37Peut-être est-il somme toute, pour un auteur, difficile de sortir de la chambre close ?

38Le récit de chambre close est enfin le lieu où le lecteur est invité à questionner sa posture de lecteur. Le lecteur d’un récit de chambre close est d’emblée placé dans une attitude contradictoire : il veut de l’extraordinaire, une chambre de laquelle on ne peut s’évader et dans laquelle on ne peut pas non plus pénétrer, tout en refusant toute solution surnaturelle, seule pourtant à même de maintenir l’illusion de la chambre close. Il est ainsi tenté par le surnaturel, tout en le reniant par principe. Selon Lehman :

Les meilleurs meurtres de chambre close nous offrent un coup d’œil vers l’impossible, l’illusion d’un miracle. Ils sont des meurtres parfaits non pas seulement parce qu’ils sont presque insolubles, mais parce qu’ils tirent sur le fil de notre croyance en la raison jusqu’à le casser. (Lehman, [1989] 2011, p. 79)

Il ajoute, à propos de Carr :

Le sens du surnaturel est si fort que la magie semble se prolonger, même après les pages conclusives qui attribuent finalement les meurtres au travail de mains humaines. […] Ses livres affirment le triomphe de la raison, mais laissent un arrière-goût de mystère et de doute. (Ibid., p. 81)

39Peut-être est-ce d’ailleurs là la fonction des explications incompréhensibles fournies qui, ne comblant pas totalement la raison du lecteur, la laissent vacillante, malgré un effort de rationalisation.

40De fait, les solutions de meurtres en chambre close semblent programmer leur déception, être déceptives, en ce que toute résolution reviendrait à annuler la nature de la chambre close. Il faut ainsi, c’est nécessaire, que le dénouement démasque la porosité de la chambre close, mais selon des règles que le temps rend plus nombreuses. On le voit dans ce passage métanarratif de Trois cercueils se refermeront où le discours d’un magicien sur son art doit être lu comme une réflexion sur cette déception programmée du roman de chambre close :

— [E]n ce qui concerne les trucs d’évasion, la disparition, tout ça… eh bien, j’ai renoncé à en parler.

— Pourquoi ?

— Parce que, dit O’Rourke avec emphase, la plupart des gens sont affreusement déçus lorsqu’on leur dévoile le secret. D’abord, soit parce que le truc est tellement malin et simple – au point d’en être drôle – qu’ils ne croient pas une seconde qu’ils aient pu être bernés. Ils vous disent : “Ne nous racontez pas d’histoire. Je m’en serais tout de suite aperçu si c’était ça !” Soit parce qu’il s’agit d’un tour avec un complice, ce qui les déçoit encore plus : “Oh alors, si vous avez quelqu’un pour vous aider… !” Comme si, dans ce cas-là, tout était possible !

Les gens sont drôles, continua-t-il en tirant sur sa pipe. Ils vont voir une illusion ; vous leur dites que c’est une illusion, ils payent pour ça. Et pourtant, pour une raison bizarre, ils sont fâchés de ce qu’il ne s’agissait pas de véritable magie. Lorsqu’on leur explique comment quelqu’un est sorti du coffre fermé à clé ou du sac ficelé qu’ils ont examiné, ils sont furieux parce qu’il s’agissait bien d’un « truc ». Lorsqu’ils découvrent de quelle façon ils ont été abusés, ils prétendent que c’est tiré par les cheveux. Je peux vous dire qu’il en faut dans la cervelle pour mettre au point un de ces petits tours simples. Et pour devenir un bon spécialiste de l’évasion, un homme doit être fort, calme, expérimenté et rapide comme l’éclair. Mais ça, l’intelligence dont il faut faire preuve pour les tromper, ils n’y pensent jamais. Je crois qu’ils préféreraient que la solution soit plus proche de la magie pure, qu’il s’agisse de quelque chose que personne au monde ne pourrait réaliser ! Mais aucun être humain n’a jamais été capable de se glisser réellement dans un trou de serrure ! (Carr, [1935] 1988, p. 171-172)

41Plus loin, la métaphore devient plus concrète, dans le fameux passage commentatif, le plaidoyer pro domo, déjà mentionné :

« La plupart des gens, et vous m’en voyez ravi, aiment bien les chambres closes. Mais – et c’est là, le hic ! – même ceux qui les apprécient ne sont pas toujours convaincus. J’avoue allègrement que moi-même, je ne le suis pas toujours. Pourquoi ne sommes-nous pas convaincus à la lecture de l’explication de l’énigme dans la chambre close ? Par incrédulité ? Pas du tout. Simplement, parce que de façon très vague, nous sommes déçus. Partant de ce sentiment de déception, il est très facile de passer, de façon totalement injustifiée, à l’étape suivante, qui consiste à qualifier l’intrigue d’incroyable, d’impossible ou de ridicule, tout bonnement. […] Voyez-vous, l’effet est tellement magique que nous nous attendons à ce que la cause le soit également. Nous découvrons qu’il ne s’agit pas de sorcellerie, nous appelons cela des “bêtises”, ce qui est franchement injuste. […] La chose peut-elle se faire, là est la question. Doit-elle se faire n’entre pas en ligne de compte. » (Ibid., p. 210)

42Comme le résume Dominique Descotes, pour le lecteur de roman de chambre close :

Il faut que la solution soit à la fois plausible et extraordinaire, surprenante et confusément attendue, rationnelle et extravagante. (Descotes, 2015, p. 200)

43De fait, le lecteur de chambre close est tiraillé entre deux pôles inconciliables : l’espoir de voir les choses se résoudre naturellement et la déception née de la trivialité de cette résolution. Ainsi, le lecteur, en tout cas celui d’aujourd’hui, ne peut qu’être légèrement déçu19 par les résolutions de Conan Doyle ou Poe, lui qui espère que le meurtrier sera conforme à ce qu’il attend, un humain et non un animal (en cela, la volonté cachée du Dr Roylott derrière le serpent du ruban moucheté apparaît plus satisfaisante que la gratuité du crime de la rue Morgue, même si l’arme du crime, brisant le principe de la clôture de la chambre, ne contente qu’à moitié le lecteur). De même, le lecteur supporte-t-il mal les explications par trop compliquées. Si les plans qui jalonnent Trois cercueils se refermeront lui plaisent tant qu’ils l’aident, le schéma final mettant en lumière le jeu d’illusion qui a été mis en place dans le texte a du mal à obtenir son adhésion, comme on peut le constater20 :

44Si la nature de l’assassin du Noël d’Hercule Poirot le convainc, il ne peut qu’être perplexe devant l’échafaudage compliqué impliquant une cordelette destinée à faire tomber une pile d’objets hétéroclites ainsi qu’une baudruche à dégonfler pour provoquer les bruits censés mimer l’altercation préalable au crime. Quant aux « trucs » tels que tel ou tel moyen de manœuvrer une serrure de l’extérieur ou, dans « L’Indice de la feuille de thé », l’arme qui disparaît car elle est faite de glace carbonique et est utilisée dans un sauna, la ficelle qui, dans « Le Problème de la chambre octogonale » permet à la meurtrière de verrouiller la fenêtre de l’extérieur, ou encore le dispositif complexe mis en place par Wargrave dans Ils étaient dix pour faire passer son suicide pour un crime de chambre close, tout ingénieux qu’ils soient, ils sont trop artificiels pour être vraiment convaincants. Le lecteur ne cherche en effet pas des « trucs » techniques, mais des motifs que lui-même peut identifier. Somme toute, une solution, en théorie décevante, comme le double de clé que possède Poirot dans Poirot quitte la scène apparaît plus satisfaisante en ce qu’elle laisse au lecteur la possibilité de jouer le jeu lui aussi, ainsi que le rappelle Poirot à Hastings :

« Vous savez, car je vous l’ai dit que Norton est arrivé ici après moi. Vous savez, car je vous l’ai dit, que j’ai changé de chambre peu de temps après mon arrivée. Vous savez encore, car je vous l’ai dit également, que depuis que je suis à Styles la clé de ma chambre a disparu et que j’ai dû en faire exécuter une autre.

Par conséquent, lorsque vous vous demandez “Qui aurait pu tuer Norton ? Qui aurait pu sortir d’une chambre apparemment fermée de l’intérieur ?”, la réponse est la suivante :

Hercule Poirot qui, depuis qu’il est à Styles, est en possession d’un double de la clé de l’une des chambres. » (Christie, [1975] 2009c, p. 217-218)

45C’est sans doute la raison pour laquelle les jeux sur le temps lui paraissent plus acceptables, en ce qu’ils lui laissent davantage sa chance, remettant au cœur de l’intrigue ses données habituelles, alibis et déplacements.

46Le lecteur de chambre close se retrouve ainsi face à un pacte de lecture modifié : après tout, si celui-ci peut peut-être deviner l’identité de l’assassin, il est fort peu probable que, dans les romans les plus élaborés du genre, il trouve comment il a procédé, ce qui constitue pourtant habituellement l’un des objets de son intérêt, et l’une des finalités de l’enquête. Ses repères sont bouleversés et il n’a notamment pas la possibilité de s’appuyer sur ses réflexes de lecture. C’est que le roman de chambre close ne repose pas sur une réflexion d’écriture mais une réflexion toute technique. L’anecdote de Carr et Rawson, rapportée par Annie Combes21, se soumettant chacun une énigme qu’ils ne parvenaient pas à résoudre – pour le premier, comment imaginer un meurtre en cabine téléphonique surveillée, le deuxième, l’évaporation des meubles d’une pièce gardée – et résolvant chacun celle sur laquelle l’autre butait, est parlante : c’est en criminels que l’un et l’autre réfléchissent, et non en écrivains. Or, le lecteur qui enquête en lisant ne déchiffre pas tant les énigmes qui lui sont soumises qu’il ne mobilise des indices structuraux, liés à la manière dont l’énigme lui est posée. Dans le roman en chambre close, ces indices sont trop peu lisibles pour lui être utiles : comme l’écrit Dominique Descotes, « en fait il n’a pas le moyen de trouver, parce qu’il n’a pas le moyen de chercher22 ». A fortiori quand ces indices aident à résoudre des problèmes techniques : comment le lecteur de « Double assassinat dans la rue Morgue » peut-il deviner que le clou de la fenêtre est abîmé ? ou celui de Trois cercueils se refermeront être capable de mobiliser des notions d’optique ?

47Sans compter que, face aux mystères de chambre close, se pose toujours une question que le lecteur préfère balayer : pourquoi un assassin mettrait-il en scène un projet si compliqué ? Hawthorne le souligne dans « Le Problème de la chambre octogonale » :

« [La criminelle] aurait eu davantage de chances de convaincre un jury qu’il s’agissait d’un accident si elle ne s’était pas donné autant de mal à brouiller les pistes avec cette histoire de chambre close. » (Hoch, [1981] 1997a, p. 116)

Un des personnages de Commings demande également :

« quand on veut tuer quelqu’un, on le tue, un point c’est tout. On ne monte pas une mise en scène abracadabrante commençant par une disparition. À quoi bon ? » (Commings, [1962] 2007, p. 1116-1117)

48En cela, Le Mystère de la chambre jaune apporte une réponse paradoxalement satisfaisante, puisque Larsan ne met en fait rien en scène, tout du moins pour ce qui est de ce qui se passe dans la chambre jaune ! À moins d’avoir voulu faire passer l’assassinat pour un suicide, le meurtre en chambre close frappe donc par sa gratuité. Ce sont de façon générale les invraisemblances qui doivent aussi être acceptées comme naturelles dans le roman de chambre close, comme le changement de tenue de Larsan en une fraction de secondes dans la galerie inexplicable, le fait que les derniers mots de la victime du serpent dans « La Bande mouchetée » ne mentionnent pas de reptile. L’auteur multiplie en général les détails visant à noyer la vigilance23 du lecteur, mais la gratuité du crime demeure.

49Ainsi, le roman de chambre close est-il le lieu achevé d’exhibition de l’artifice du genre du récit à énigme, le plus souvent ouvertement revendiqué :

« Je suis incapable de me laisser séduire par une histoire qui ne se justifie que par le fait qu’elle aurait effectivement pu se dérouler dans la réalité : donc, j’aime qu’on me plonge dans une atmosphère baroque, j'aime que l’imagination jaillisse de l’intrigue. Je me fiche pas mal d’y entendre les échos de la vie quotidienne. » (Carr, [1935] 1988, p. 208)

50Derrière l’habileté de l’assassin, c’est ainsi sans doute dans ce sous-genre que le lecteur voit le plus celle de l’auteur.