Les figurants anonymes dans l’espace public parisien du roman du xixe siècle : approche démographique d’une population fictionnelle

1S’il est une population fictionnelle qui tend à passer inaperçue, c’est bien celle, anonyme, qui évolue à l’arrière-plan de l’intrigue dans le récit de type réaliste du xixe siècle. Peu visible, ou invisibilisée, elle est pourtant omniprésente. Françoise Lavocat propose une image suggestive de cette population :

Mais c’est une multitude débile, composée d’une myriade d’individus chétifs, flottant plutôt que marchant. Beaucoup n’ont pas de visage. On distingue mal leurs membres, et leurs vêtements semblent n’envelopper que du vent : beaucoup d’uniformes militaires, de soutanes, des blouses de médecins, d’infirmières, des tabliers de concierges, des manteaux en cuir de cochers, et surtout, en nombre infini, des tenues de domestiques. Ce sont les personnages sans nom. (Lavocat, 2020, p. 41)

2Ces personnages « sans nom », indistincts et parfois chétifs, qui constituent un groupe à part entière, peuvent être qualifiés de « figurants », en empruntant cette classification aux arts de la scène pour l’appliquer au roman. Par « figurant », on entend un type de « personnage » qui se définit de façon négative par rapport aux personnages principaux et secondaires. Les figurants sont majoritairement anonymes, inconnus, si ce n’est des personnages, du moins du lecteur et de la lectrice auxquels on ne les présente pas. Ils apparaissent le plus souvent à l’échelle d’une phrase, plus rarement à l’échelle de quelques pages. Leur « character-space » (Woloch, 2003, p. 14) pour emprunter le concept d’Alex Woloch, est donc très limité. Ce n’est d’ailleurs le plus souvent pas à l’intrigue principale que sont mêlés les figurants qui évoluent davantage à l’arrière-plan, dans le décor et la description. En outre, ils apparaissent lors d’une seule scène et ne réapparaissent jamais dans le récit ou du moins, le peu de caractérisation qui leur est échu ne permet pas de les reconnaître. On n’accède pas non plus à leur intériorité. Ce ne sont pas des personnages focalisants, et si l’on suit Vincent Jouve qui restreint « la notion de personnage à celle de sujet cognitif, c’est-à-dire doté d’une conscience » (Jouve, 1992, p. 17), alors on ne peut même pas parler des figurants comme de « personnages ». Enfin, l’absence de nomination, en particulier en contexte réaliste, en fait des entités peu stables, puisque, comme le rappelle Philippe Hamon dans Le Personnel du roman :

Le nom du personnage permet la critique sur le récit, comme le récit lui-même, comme la lecture du récit. Étudier un personnage, c’est pouvoir le nommer. Agir, pour le personnage, c’est aussi, d’abord, pouvoir épeler, interpeler, appeler et nommer les autres personnages du récit. Lire, c’est pouvoir fixer son attention et sa mémoire sur des points stables de texte, les noms propres. (Hamon, 1983, p. 107)

3Philippe Hamon cite notamment l’extrait d’une lettre dans laquelle Zola affirme que « changer le nom d’un personnage, c’est tuer le personnage »1, créant ainsi une équivalence entre nomination et existence dans la fiction. De la même façon, Flaubert souligne l’impossibilité de changer le nom d’un personnage, alors qu’il vient d’apprendre, quatre ans après avoir choisi le nom de « Moreau » pour son personnage, que des Moreau vivent encore à Nogent : « On ne peut pas plus changer un personnage de nom que de peau » (Flaubert, 1991, p. 788). Une séparation est donc créée entre personnages nommés et « vivants », d’une part, et anonymes dont l’existence serait de moindre importance, d’autre part. Toutefois, ces entités constituent bien, par leur importance quantitative dans le roman de type réaliste du xixe siècle, quelque chose comme une population fictionnelle.

4Le choix du roman de type réaliste comme terrain pour l’étude de la population fictionnelle des figurants est lié à l’ambition d’exhaustivité de ce type de roman2, et à la fiction de transparence dans la représentation qu’il met en scène3. La population visible dans un roman de type réaliste devrait pouvoir métonymiquement incarner la population réelle à laquelle elle se réfère. On devrait pouvoir obtenir une image claire et précise de la population parisienne à l’époque du roman, si l’ambition réaliste était parfaitement conforme au réel. Il ne s’agit en effet pas de créer un peuple fantastique, et pourtant c’est bien à la création d’une population fictionnelle que nous assistons, population qui, si elle semble en tout point anthropomorphe, a aussi ses zones d’ombres, ses points aveugles.

5C’est donc dans l’espace public parisien que nous tenterons d’appréhender cette population qui se manifeste également dans d’autres espaces. Si l’on définit comme espace public un espace accessible à toutes et à tous, visible de tous et de toutes, alors, et de façon presque métatextuelle, on pourrait décider d’appréhender le « roman » comme un vaste espace public, et considérer tous les lieux qu’il représente comme « ouverts » aux regards des lecteurs et lectrices faisant effraction dans des intérieurs qui leur seraient autrement fermés. Ce serait cependant adopter une focale bien trop large au risque même de n’en être plus une. De façon plus concrète et restreinte, on s’intéressera ici à l’espace public tel qu’il est représenté dans le roman du xixe siècle et incarné dans des lieux concrets. La rue, l’église, les institutions, la salle de vente, les intérieurs privés ponctuellement ouverts au public, le champ de courses… constituent autant de lieux dans lesquels une population d’anonymes se donne à voir. Il nous faudrait donc plus précisément parler, ainsi que l’indique Thierry Paquot, d’ « espaces publics » au pluriel :

les espaces publics, quant à eux, désignent les endroits accessibles au[x] public[s], arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et des places, des parvis et des boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des sentiers forestiers, campagnards ou montagneux, bref, le réseau viaire et ses à-côtés qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double respect de l’accessibilité et de la gratuité. Toutefois, depuis quelques années, les espaces publics sont ceux que le public – ou des publics – fréquente indépendamment de leurs statuts juridiques. Ainsi, des lieux privés ouverts à un certain public sont qualifiés d’espaces publics, comme par exemple un centre commercial ou une galerie marchande. (Paquot, 2009, p. 3)

6Pourquoi se concentrer sur ces espaces pour analyser la population fictionnelle des figurants anonymes ? On croise en effet des figurants dans certains espaces privés, ainsi des voisins des personnages principaux, des invités d’une grande réception qui ne sont pas tous nommés ni même approchés de près. Il nous semble que saisir les figurants dans l’espace public nous permet d’approcher une population fictionnelle encore moins caractérisée que celle qu’on croise dans les espaces privés, car majoritairement inconnue des personnages. Les personnages principaux peuvent, ou pourraient, en effet connaître les figurants qu’ils croisent dans des réceptions, ceux et celles-ci pourraient leur être présentés sans que le narrateur explicite nécessairement cette relation. En revanche, les figurants appréhendés dans l’espace public restent étrangers aux personnages, de même que nous demeurent inconnus les anonymes que nous croisons chaque jour dans les rues des villes dans lesquelles nous vivons, lorsque ce sont de grandes villes.

7Enfin le choix de Paris est lié à l’abondance de représentations de cette ville dans la littérature du xixe siècle. Plus précisément, il s’agit d’analyser deux populations fictionnelles parisiennes : celle de L’Éducation sentimentale de Flaubert (1869), saisie entre 1840 et 1867, et celle de Paris de Zola (1898), saisie sur le temps restreint de quelques mois, dans les années 1890.

8Pour appréhender cette population fictionnelle, nous nous appuierons sur des recensements effectués manuellement, presque artisanalement, et qui présentent donc peut-être des erreurs. Des occurrences peuvent en effet avoir échappé à notre vigilance. Notre démarche s’inscrira en partie dans l’approche en termes de « style démographique » théorisée par Françoise Lavocat, à la différence que nous recensons toutes les occurrences d’apparition des figurants4. Sont ainsi recensés à la fois les substantifs et les pronoms qui désignent des animés représentant des humains (« femme », « cocher », « gamin »), mais également des substantifs métonymiques : le « fiacre » pour le « cocher ». Les pronoms anaphoriques sont relevés, ce qui fait que ne seront présentées ici que des occurrences, la population fictionnelle des figurants étant de toute manière indénombrable, puisqu’elle se présente souvent de façon collective. Population fictionnelle, mais peut-être également donc population textuelle au sens où elle ne peut qu’être comptée en termes d’occurrences, contrairement aux personnages nommés dont on peut donner un nombre précis. Les occurrences relevées sont ensuite classées selon des critères qui relèvent pour partie d’une approche démographique « classique » (genre, âge, profession…) et des critères qui sont davantage liés à l’analyse littéraire et donc imposés par la nature « fictionnelle » et, dans le cas qui nous intéresse, romanesque, de cette population.

9Que peut-on voir de cette population lorsqu’on la soumet à une approche démographique ? Quelles sont les limites de cette approche lorsqu’elle se confronte à une population romanesque à la caractérisation très limitée ? Nous nous pencherons d’abord sur la composition de cette population dans les espaces publics parisiens, pour ensuite nous interroger sur ce que cette population représente ou nous donne à lire.

Composition de la population fictionnelle dans les espaces publics parisiens

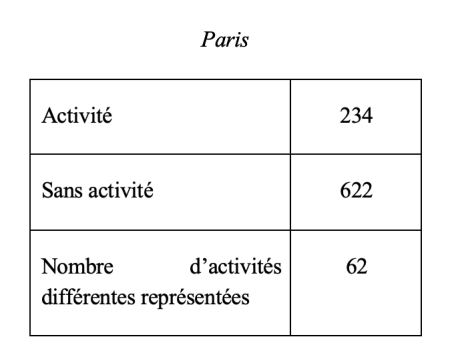

10Les deux romans que nous nous proposons d’étudier sont densément peuplés de figurants. L’Éducation sentimentale est un roman de 148 152 mots5 : sur 3 007 occurrences de figurants, 1 145 se trouvent dans l’espace public parisien. Paris est un roman de 180 286 mots : sur 2 383 occurrences de figurants, 856 se trouvent dans l’espace public parisien.

11On constate une plus forte densité de population dans L’Éducation sentimentale avec en tout 20 figurants par 1 000 mots et 7 figurants par 1 000 mots dans l’espace public parisien, que dans Paris avec en tout 13 figurants par 1 000 mots et 4 figurants par 1 000 mots dans l’espace public parisien.

1238% des figurants apparaissent dans des espaces publics parisiens dans L’Éducation sentimentale6. Pour Paris, cela représente 36% des occurrences7. On constate alors la place importante des lieux publics parisiens dans ces deux romans, avec une prédominance dans L’Éducation sentimentale, ce qui en fait donc un terrain propice à l’étude de cette population fictionnelle.

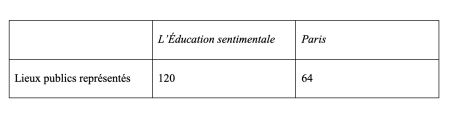

13Les lieux publics représentés sont très variés et leur nombre dans les deux romans va du simple au double. Cela tient sûrement au fait que là où Frédéric Moreau erre, Pierre Froment sait où il va et donc ne s’égare pas dans des espaces variés.

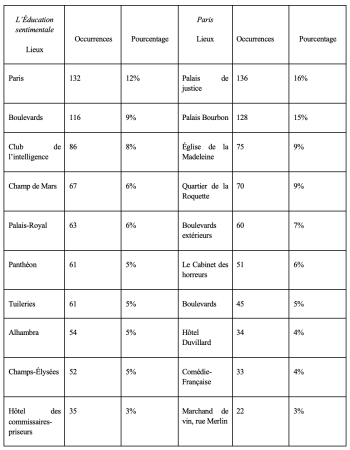

14Autre différence, dans L’Éducation sentimentale, on trouve beaucoup d’occurrences non spécifiées (132), mais bien dans « Paris », alors qu’on en trouve seulement 7 dans Paris de Zola. Cela est sûrement à mettre en lien avec le titre du roman qui se veut programmatique et présente une géographie très précise, mais également avec un usage naturaliste de la précision du « procès-verbal ». Des impératifs narratifs et esthétiques viennent donc influencer la présence des occurrences de figurants dans le roman.

15Les deux classements des lieux les plus densément peuplés de figurants montrent l’intrication entre la fiction et l’espace réel puisqu’on trouve à la fois des lieux parisiens emblématiques et « réels » comme les boulevards, mais également des lieux fictifs comme l’hôtel Duvillard (ouvert au public lors d’une vente de charité), situé rue Godot-de-Mauroy, ou même appartenant davantage à la fiction comme le Club de l’intelligence.

16Une partition se fait entre des lieux de passage dans lesquels ne se jouent pas des scènes centrales, et des lieux qui sont l’occasion d’un épisode romanesque singulier et donc concentrent le personnel figurant, en quelque sorte entre des lieux du quotidien et des lieux événementiels.

Le Paris de Zola propose une véritable partition entre le Paris politique, le Paris des beaux-quartiers et le Paris populaire des boulevards périphériques qui sont même plus présents que les boulevards centraux flaubertiens, organisant une sorte de déplacement, tandis que le Paris de Flaubert reste relativement central, et présente une certaine homogénéité estudiantine ou bourgeoise en fonction des phases de la vie de Frédéric Moreau.

17Une fois établis les espaces d’apparition, il s’agit de voir comment se compose la population qui y apparaît.

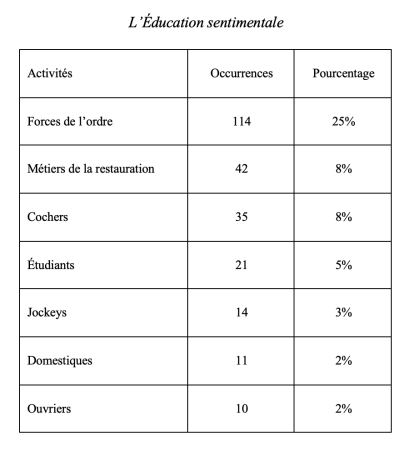

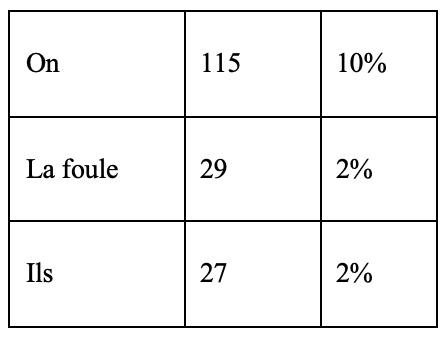

18Dans L’Éducation sentimentale, on relève donc 1 145 occurrences de figurants qui apparaissent sous 759 dénominations différentes, 790 occurrences sont au pluriel, 350 au singulier et 5 sont indéterminées. Les désignations les plus fréquentes sont les suivantes :

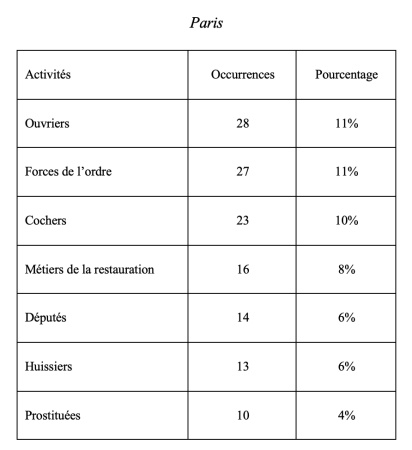

19Dans Paris, on relève donc 856 occurrences de figurants qui apparaissent sous 657 dénominations différentes, 737 occurrences sont au pluriel, 119 au singulier. Les désignations les plus fréquentes sont les suivantes :

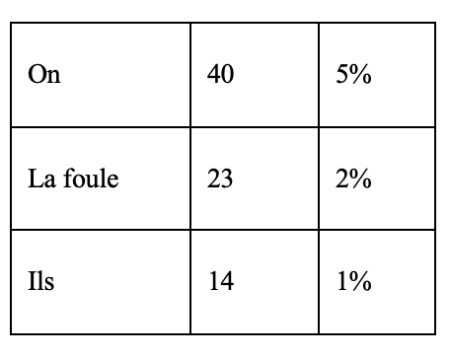

20Les figurants apparaissent de façon majoritaire sous forme plurielle ce qui dit bien qu’il s’agit d’une population fictionnelle collective. Les désignations les plus fréquentes traduisent à la fois cet aspect pluriel, mais également l’aspect abstrait de cette population.

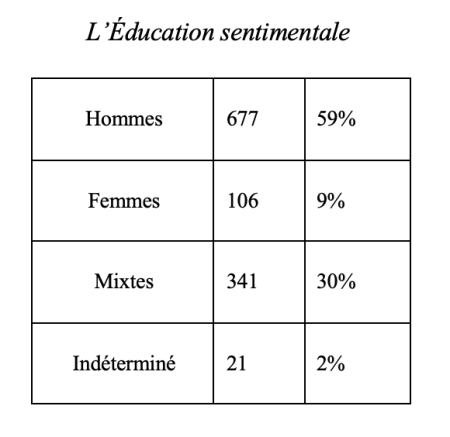

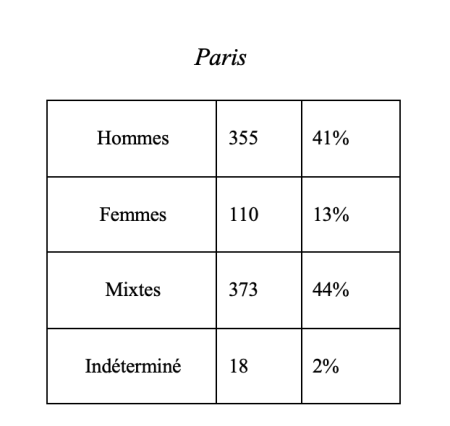

21Pour ce qui est de la nature de cette population, on peut s’intéresser d’abord à la répartition en termes de genre :

22Dans les deux cas, la faible représentation des femmes s’explique en partie par le primat du masculin dans la langue qui a tendance à effacer la présence féminine, ainsi des nombreux « passants » aperçus dans les rues et dont la désignation au masculin masque la diversité potentielle. La catégorie « mixte » nous permet de les faire réapparaitre partiellement, mais sans pouvoir les voir complètement.

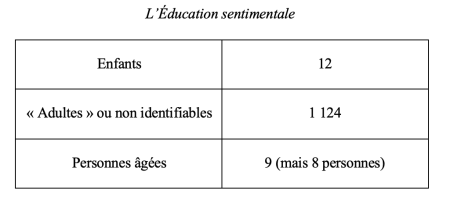

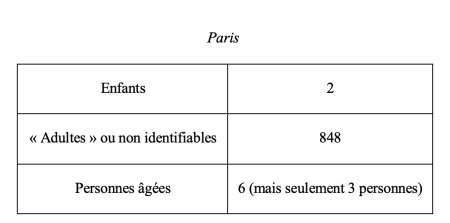

23Le critère de l’âge apparait moins opérant en termes de classement. En effet, on trouve très peu d’indications concernant l’âge des figurants, outre deux catégories, celle des enfants et celle des personnes âgées. Entre les deux existe une vaste classe « adulte » assez indifférenciée.

24On peut aussi évoquer le fait, plus marginal, que des morts sont visibles dans les lieux publics. On trouve ainsi dans l’espace public de L’Éducation sentimentale 8 occurrences de morts, toujours au pluriel, comme ces « cadavres de soldats » (Flaubert, L’Éducation sentimentale, [1869] 2013, p. 392) rue Fromentau, ce qui les rend inquantifiables, à l’exception des « cinq cadavres » (p. 385) vus à la suite de la fusillade du Boulevard des Capucines. Il n’y a en revanche pas d’occurrences de figurants morts et visibles directement dans l’espace public de Paris8. L’absence de morts peut ici être liée thématiquement à l’absence de représentation d’événements révolutionnaires dans l’intrigue, contrairement à L’Éducation sentimentale.

25Un autre critère peu opérant est celui des origines. On trouve ainsi cinq occurrences de figurants étrangers dans l’espace public parisien de L’Éducation sentimentale (des Anglais, des Russes, des gens d’Amérique du Sud, trois Orientaux en tarbouch et des Américains), les autres occurrences (1 140) n’ayant pas d’origine précisée. De la même manière, dans Paris, une occurrence mentionne les « étrangers épouvantés » (Zola, Paris, [1898] 2002, p. 201) après l’attentat qui se produit au début du roman, et qui choisissent de quitter Paris. De façon cohérente, on ne trouve, après, plus d’étrangers visibles, et les 855 autres occurrences ne sont pas associées à une origine précise.

26On peut donc en déduire une forme d’invisibilisation de la diversité potentielle de la population romanesque si l’on considère qu’elle reproduit mimétiquement le réel qu’elle veut représenter, ou alors une absence de diversité de la population romanesque élaborée par Flaubert et Zola.

27Des disparités dans la densité de population de l’espace urbain peuvent être constatées. Cependant, on note également des phénomènes communs à ces deux populations fictionnelles de type réaliste : une faible visibilité des femmes et des minorités qui traduit peut-être des effets d’invisibilisation et d’indifférenciation qui concourent à la représentation d’une population relativement homogène.

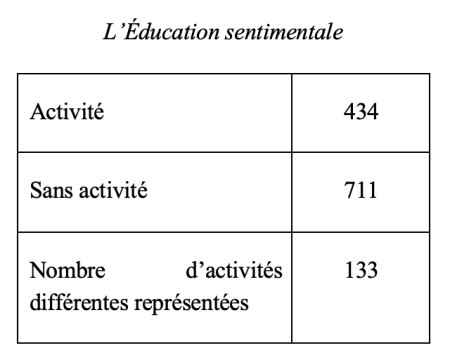

28Un grand nombre de figurants apparaissent dans la fiction avec pour étiquette le métier qu’ils exercent. Ainsi des ouvriers, des caissiers, des agents…. Cependant, la majorité des figurants apparait sous un terme et dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer leur profession (les « passants », la « foule »). Enfin, certains figurants sont caractérisés par leur activité, sans qu’il s’agisse d’une profession (« étudiants », « collégiens »). Certaines métonymies permettent aussi de faire apparaître en filigrane une profession : les nombreux fiacres supposent un cocher, et les boutiques de marchand de vin supposent… un marchand de vin. Un classement en termes d’activité (entendue au sens large) peut être effectué.

29Les chiffres traduisent à nouveau une forme d’invisibilisation ou d’indétermination produite par la présence dans un lieu public. Maurice Halbwachs, dans La Classe ouvrière et les niveaux de vie, conçoit la rue, l’espace public comme le lieu d’une « désintégration sociale » à comprendre comme une perte d’identité provisoire qu’il présente comme une expérience positive :

Pour un citadin qu’un excès de vie sociale intense a fatigué, la rue est un repos presque au même titre que la solitude des champs ; on y éprouve un peu le même sentiment qu’au milieu d’une nature arrangée, humanisée : ici, c’est la société qui s’est désintégrée, et un peu « mécanisée » (Halbwachs, [1912] 1970, p. 449)

30L’absence majoritaire de précision des professions, jointe à l’anonymat des figurants, semble en partie reproduire cette expérience au sein des romans.

31Pour ce qui est des activités explicitées les plus représentées, on constate des similarités entre les deux romans : les forces de l’ordre (114 occurrences dans L’Éducation sentimentale, 27 dans Paris), les cochers (35 occurrences dans L’Éducation sentimentale, 23 dans Paris) et les métiers de la restauration (42 occurrences dans L’Éducation sentimentale, 16 dans Paris).

32La forte présence des forces de l’ordre au sens large est en lien étroit avec l’intrigue et les événements représentés dans les deux romans. Chez Flaubert, l’apparition privilégiée des forces de l’ordre lors des manifestations et journées révolutionnaires reproduit la réalité « historique » au moment où la fiction affronte l’événement politique. Chez Zola, la forte présence des forces de l’ordre dans l’espace du roman est liée à l’intrigue, qui est l’histoire d’un attentat anarchiste, puis de la traque de son auteur dans Paris. Les lieux récurrents sont également ceux dans lesquels on rencontre des forces de l’ordre comme le palais de Justice et la place de la Roquette, où se déroule l’exécution de Salvat.

33Les figurants sont ici mis au service de la fiction mais également liés à une volonté de traduire l’atmosphère d’une époque. Quentin Deluermoz (2010, p. 201-202) souligne à propos du roman de Zola que les policiers y sont également représentés comme agents chargés de la circulation, et donc reproduisent une réalité qui existe indépendamment des détours pris par la fiction. C’est le cas aussi à propos de la forte présence des ouvriers que l’on peut lire à l’aune des recensements analysés par Louis Chevalier9 et qui fait donc le lien entre l’intrigue et la réalité représentée.

34Le classement des activités les plus représentées dans les romans permet de lire l’intrication des exigences d’un personnel propre à chaque fiction et les invariants d’une représentation de Paris au xixe siècle. Ainsi les différents corps chargés du maintien de l’ordre, les cochers et les métiers de la restauration, de même que les ouvriers, apparaissent comme des figures propres à la ville. En revanche, le grand nombre de « jockeys » (14 occurrences dans L’Éducation sentimentale, soit 3% des activités représentées) ou de « députés » (14 occurrences dans Paris, soit 6% des activités représentées) dans les classements, populations relativement minoritaires dans la réalité, dit bien la part de la fiction.

35Le recensement des activités fait ressortir la double nature des figurants : ils jouent leur rôle dans la composition du décor de la fiction, mais sont aussi les signes, ou les indices, de la réalité représentée. La question de leur degré d’intégration à la fiction se pose alors. En ce sens, il est tentant de les lire partiellement comme des effets de réel, ce qui peut cependant s’avérer légèrement déceptif.

Que lit-on à travers cette population fictionnelle10 ?

36Cette population fictionnelle, importante en quantité, mais limitée en qualité en raison de sa faible caractérisation, ne semble pas faite pour retenir l’attention. La question se pose alors de ce que l’on voit si on la regarde pour elle-même.

37Un premier niveau d’analyse peut la saisir comme « effet de réel » (Barthes, 1968, p. 84-89). En effet, certaines figures croisées renvoient bien à une réalité socio-économique historiquement située. On pouvait croiser de nombreux cochers dans les rues de Paris aux époques représentées dans les romans, on pouvait entendre des crieurs de journal, etc. On peut contextualiser certains figurants à l’aide d’autres documents ou de connaissances historiques.

38Certains des figurants identifiés sont d’ailleurs des figures qui semblent appartenir autant, voire davantage, au réel qu’elles sont censées représenter qu’à la fiction qui se joue. Quentin Deluermoz, analysant des représentations littéraires et iconographiques des policiers au xixe siècle note d’ailleurs que « la figure du gardien de la paix prend […] de nouvelles significations et devient une trace de la civilisation urbaine “moderne”» (2012, p. 202). On peut élargir ce constat à différentes figures qui appartiennent en propre à la « civilisation urbaine “moderne” » et que les romans de type réaliste intègrent à l’arrière-plan de leurs intrigues pour en inscrire la trace. En outre, comme le souligne Karlheinz Stierle : « C’est justement le détail en apparence insignifiant et tout à fait secondaire […] qui a des chances de prendre valeur de signe, de trace. » ([1993] 2001, p. 11) C’est ici précisément parce qu’ils ne sont pas intégrés à la fiction que certains figurants nous apparaissent comme des traces de la réalité qu’ils sont censés incarner.

39Un deuxième niveau de lecture, plus situé dans la production littéraire de l’époque, nous invite cependant à lire cette population fictionnelle comme produite par tout un type d’écrits en vogue au xixe siècle. Certains figurants sortent des pages des tableaux parisiens et des physiologies, ainsi des chiffonniers, des marchands d’habits… Plus encore, c’est à des ouvrages comme ceux de Victor Fournel11, qui se proposent de saisir les types « dans la rue », que l’on peut penser. Les figurants fonctionneraient comme un « condensé » de physiologie, sans prendre l’épaisseur du type en raison du peu de temps et d’espace qui leur sont accordés. Inversement, c’est peut-être grâce à ce type de littérature que nous pouvons tenter de lire et contextualiser certains figurants dans leur contexte de création, et ainsi parvenir à un degré supérieur de lisibilité. Le roman ne prenant pas le temps de développer les traits caractéristiques des figurants, c’est parfois dans les physiologies que l’on peut en apprendre davantage sur ces figures.

40Enfin, troisième strate, nous parvenons peut-être à saisir à la fois une poétique et une lecture située du social dans la représentation de cette population fictionnelle. Certains clichés, « le flot de piétons », « la marée humaine » et d’autres expressions marquées par l’hyperbole, « d’immondes filles en cheveux » aperçues par Pierre Froment près de la place de la Roquette, « de pâles fantômes de filles » (Paris, p. 149, p. 520 et p. 320) qui errent boulevard Rochechouart, révèlent bien la présence d’un regard, que ce soit celui du narrateur, ou celui du personnage focalisant, qui filtre l’accès à l’arrière-plan et transforme le réel aperçu. Dietmar Rieger voit dans cette tendance à la « déformation poétique, voire mythique » la trace d’un regard bourgeois qui « prend “l’altérité” vue pour autre chose que ce qu’elle est en réalité » (1988, p. 22-23)12. Ainsi l’effet de réel que constituerait le figurant apparaît bien construit par une culture littéraire, si ce n’est par un milieu social situé. Cette tension est d’ailleurs mise en scène dans L’Éducation sentimentale à travers le personnage de Martinon, au moment de la manifestation étudiante au Panthéon : « Il avait peur d’être compromis, se lamentait. Des hommes en blouse, surtout, l’inquiétaient, comme appartenant à des sociétés secrètes. » (L’Éducation sentimentale, p. 77) Martinon provincial, futur « paysan parvenu » (p. 361), semble tributaire d’une culture littéraire ou journalistique et d’un manque d’expérience de l’espace parisien qui filtre sa vision de la société. Le fait qu’il ait raison ou tort n’est pas tranché par le narrateur. Or, les blouses sont nombreuses dans le roman, on en trouve onze occurrences dans les espaces publics parisiens du roman, et celle-ci est la première13. Les blouses parisiennes sont présentées de façons diverses. Certaines sont rapportées à une catégorie sociale : « Des ouvriers en blouse passaient ». D’autres sont simplement présentes lors des journées de février 1848 : « il aperçut au fond de la place, à gauche, des gens en blouse et des bourgeois ». D’autres, enfin, sont aperçues adoptant des attitudes plus louches : « Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot, et s’évanouissaient comme des fantômes » (p. 167, p. 373 et p. 443). Comment identifier, lire de façon assurée les « blouses » que l’on croise ? Le narrateur n’apporte aucune précision et ainsi on ne peut trancher, ce qui reproduit l’hésitation du personnage. Le regard du lecteur se trouve lui aussi en quelque sorte contaminé par la suspicion de Martinon, et pas assez renseigné par le narrateur qui dispose les blouses dans le roman. En dépit des revendications d’objectivité, le roman de type réaliste adopte bien une focale qui transforme la représentation. Cette population qui pouvait se présenter comme représentative d’une certaine réalité se révèle le lieu d’une fiction singulière et n’offre pas un panorama de la société parisienne sans ambiguïté.

41D’autre part, certains figurants sont inclassables, presque invisibles. L’étude de cette population d’arrière-plan permet aussi parfois de voir ce qu’on ne peut pas voir, d’accéder aux bornes de la représentation et aux zones d’invisibilité qui s’y trouvent. Certaines catégories sont invisibilisées. Ainsi des femmes et des minorités qui se fondent dans la foule et qu’on ne voit pour elles-mêmes de façon assurée qu’en peu d’occurrences. La diversité potentielle, bien qu’évidemment limitée, de la population est effacée. On croise seulement une « négresse » nourrice aux Tuileries qui rappelle à Frédéric la nourrice de Madame Arnoux et un « nègre, un ancien modèle d’atelier » (L’Éducation sentimentale, p. 70 et p. 397) qui participe à la députation des artistes peintres reçue par le gouvernement dans L’Éducation sentimentale14. Les figurants sont aussi parfois irreprésentables car trop peu caractérisés et constituent peut-être des zones grises dans la fiction, des points aveugles de la représentation. Ainsi, certains figurants n’apparaissent que de façon sonore – « d’autres voix », « un glapissement » –, certains ne sont que des silhouettes – « la forme de quelqu’un » (L’Éducation sentimentale, p. 407, p. 108 et p. 170), « la masse pâle et confuse des têtes », « cinq ou six ombres » (Paris, p. 517), des métonymies comme « des bottes » (L’Éducation sentimentale, p. 170 et Paris, p. 472), « des jupes » (Paris, p. 290). Ils participent de l’élaboration d’une représentation fragmentée, à la limite du fantastique et parfois abstraite, proche en cela de l’impressionnisme ; on pense aux tableaux de Monet ou de Manet dans lesquels un trait, voire une tache de peinture servent parfois à figurer un être. La représentation est ici presque déléguée aux lecteurs et aux lectrices qui doivent forger une image à partir de consignes très restreintes.

42Le « on » est l’un des pièges de la représentation dont on a pu voir la prédominance dans les romans étudiés. Parfois identifiable par le cotexte ou par les connaissances historiques du lecteur et de la lectrice, il peut également devenir opaque. Il existe certains « on » que l’on ne peut pas « remplir » et qui, pourtant, auraient leur importance. Ainsi, lorsque Regimbart annonce à Frédéric le départ de la famille Arnoux, « on les a rencontrés à la gare du Havre » (L’Éducation sentimentale, p. 526). Le « on », témoin mystérieux de la sortie de l’espace parisien, et de l’intrigue, presque du roman, de la famille Arnoux qui y a tenu une place centrale, ne sera jamais éclairci, du moins pour le lecteur et la lectrice.

*

43Dans Le Personnel du roman, alors qu’il étudie les personnages anonymes, Philippe Hamon précise :

Nous songeons ici, non pas tant aux personnages épisodiques, incarnant uniquement un « rôle » thématique (tel » ouvrier » aperçu par Gervaise depuis sa fenêtre dans la foule, telle « cliente » servie par Lisa dans sa boutique, etc.). La foule est, par essence, « anonyme », elle peut donc servir de repoussoir et de fond, ou de « chœur » comme dans Une page d’amour, aux moments importants de l’intrigue, aux moments où le personnage est, lui, fortement particularisé et différencié. Et la mention d’un « ouvrier », d’une « cliente » sert souvent à bâtir tel ou tel « effet de réel » ponctuel (c’est le personnage-personnel). (Hamon, 1983, p. 131)

44Après avoir proposé un aperçu de cette population de « personnages épisodiques » qu’on appelle « figurants » lorsqu’on les regarde pour eux-mêmes, il semble difficile de les réduire à des « rôles thématiques ». On peut encore leur attribuer la fonction d’effet de réel, mais la densité de cette population empêche de les qualifier de « ponctuel[s] ». Au contraire ces « effets de réel » sont omniprésents. Les figurants constituent bien la toile de fond, l’arrière-plan de l’intrigue et garantissent ainsi la hiérarchisation des points de focalisation de l’attention du lecteur et de la lectrice. Mais regardé pour lui-même, cet arrière-plan se révèle beaucoup plus dense et riche qu’un simple décor, il se révèle porteur de traces : à la fois d’une époque, d’une culture littéraire, d’une expérience urbaine. En lui se révèlent peut-être également les limites de la représentation, les limites de la visibilité que prétend mettre en œuvre le roman de type réaliste et naturaliste. À la manière des figures qui sur certaines cartes servent à indiquer l’échelle choisie pour la représentation, les figurants donnent l’échelle des ambitions des romanciers étudiés : représenter un univers si vaste que tout n’est pas visible, donner l’image d’une société où tout ne peut pas être connu, où existent encore des anonymes et des zones d’ombre.