La démographie fictionnelle des émigrés français en Russie au milieu du xixe siècle : les exigences de la représentation et l’absence des femmes

1Cet article est consacré à l’étude de la démographie des émigrés européens, en particulier des Français, présents en Empire russe et décrits dans la littérature russe et les mémoires français de la première moitié du xixe siècle. Les recherches d’Armelle Le Goff (2011), Vladislav Rjéoutski (2011), Michel Cadot (1963) et Alexandre Stroev (2019) examinent le nombre d’émigrés enregistrés par les autorités russes et les circonstances de leur migration entre 1780 et 1850. Nous cherchons ici à enrichir ces travaux en nous appuyant sur le concept ontologique de la théorie littéraire des mondes possibles de Françoise Lavocat (2010).

2Le corpus de cette étude comprend quatre œuvres, deux en russe et deux en français, publiées entre 1814 et 1891, qui illustrent les variations de la démographie fictionnelle de l’époque. Ces quatre « styles démographiques » offrent une perspective plus globale sur la présence des émigrés français au sein de l’Empire russe, dans un contexte marqué par la Révolution française et les guerres napoléoniennes. L’analyse se distingue par la juxtaposition des mondes fictionnels des récits littéraires aux éléments autobiographiques et des mondes décrits dans les mémoires.

3Cette approche nous permet de discerner les reflets et les distorsions de la démographie réelle dans la fiction, en explorant comment ces mondes imaginaires, bien qu’issus de la même période historique, reflètent diverses perspectives. Elle nous donne, par exemple, l’occasion d’analyser certains aspects de la représentation démographique qui apparaissent dans tous les textes et dont les exigences structurelles sont plus fortes que la distinction entre fait et fiction.

4L’analyse textuelle repose sur des tableaux Excel, conformément au modèle développé dans le cadre du projet « La démographie des personnages » élaboré par Françoise Lavocat1.

5Les émigrés français occupent une place centrale dans cette étude démographique, et nous posons l’hypothèse que, compte tenu du contexte historique, ils forment le groupe le plus nombreux.

6Nous notons tous les personnages qui figurent dans le texte, en distinguant les groupes de personnages non nommés, les personnes non nommées et les personnages nommés. Nous précisons la fréquence d’occurrence des personnages, c’est-à-dire notons chaque apparition d’un personnage et calculons le total à la fin, afin d’identifier les principaux personnages.

7Parmi les étrangers indiqués dans le texte, nous ne comptons que les groupes de personnages ou les personnes de différentes nationalités et de différentes religions qui séjournent en Russie au moment de la narration. La classification étranger/local est souvent approximative, c’est une classification d’appartenance ou non à l’Empire russe, géographiquement et culturellement (sa langue, sa religion). Nous marquons comme étrangers les groupes de peuples colonisés par l’Empire russe (Laruelle et Peyrouse, 2006 ; 2014), par exemple, le peuple caucasien comme des Tscherkesses, ou de la Kamtchatka, tels que des Kamtchadales. Nous nous intéressons également au statut social des émigrés et à leur genre mais pas à leur âge ou à leur statut matrimonial, ni aux naissances ou aux décès dans le cadre du récit. Par ailleurs, nous notons les personnages historiques et les personnages surnaturels s’ils existent dans le texte. Nous distinguons les personnages historiques vivants, actifs au cours de la narration, et les personnages historiques morts. Nous ne prenons pas en compte les animaux.

Moscou avant et après l’incendie, 1814 : panorama du témoin oculaire

8Le premier ouvrage est un livre de l’émigré politique français George Lecointe de Laveau (1783-1846), qui passe une grande partie de sa vie en Russie. Lecointe de Laveau est d’abord professeur dans différents pensionnats scolaires à Moscou, puis secrétaire de la Société des naturalistes de Moscou, et enfin associé du libraire Maurice-Gérard Allart (voir Rjéoutski, 2012). Dès son retour en France après 1830, il obtient du ministre de la Guerre un poste d’interprète (Mézin et Rjéoutski, 2011, t. 2, p. 497-498).

9Lecointe de Laveau est l’auteur de plusieurs ouvrages fictionnels et ethnographiques, voire touristiques. Sa première œuvre est Nadezda et Ivan (1808), une histoire d’amour qui a lieu pendant l’insurrection de Pougatchev, puis le récit autobiographique Moscou avant et après l’incendie (Paris, 1814), suivi par le Guide du voyageur à Moscou (Moscou, 1824). En 1828-1829, Lecointe de Laveau fonde à Moscou la revue littéraire Bulletin du Nord, en français, où il publie ses articles et ses traductions des auteurs russes (Markova, 2011). Le contenu de ce périodique éphémère montre que son fondateur appartient au milieu littéraire russe et a sans doute un large réseau de contacts.

10Lecointe de Laveau publie son témoignage de l’incendie deux ans après cet évènement sous le titre Moscou avant et après l’incendie, notice contenant une description de cette capitale, des mœurs de ses habitants, des événements qui se passèrent pendant l’incendie et des malheurs qui accablèrent l’armée française pendant la retraite de 1812. Les mémoires paraissent à Paris signés par les initiales « G. L. D. L., témoin oculaire » (Lecointe de Laveau, 1814).

11La notice offre un panorama de la vie des habitants moscovites, y compris du grand nombre d’étrangers qui y vivent avant la guerre de 1812, et décrit le destin de la colonie française au cours de cette guerre. Le texte se divise en deux parties : 14 chapitres d’ « Avant » et une partie intitulée « Incendie et Retraite » ; il contient 189 pages de 18 lignes par page, 30 810 mots.

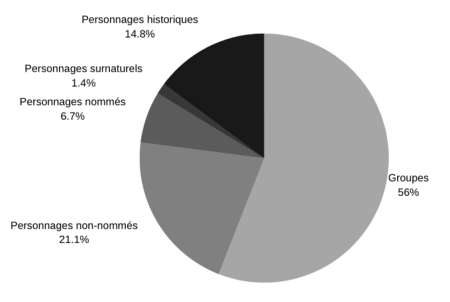

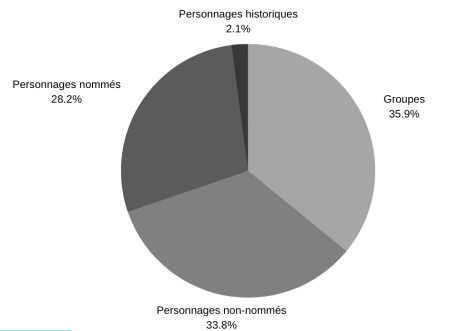

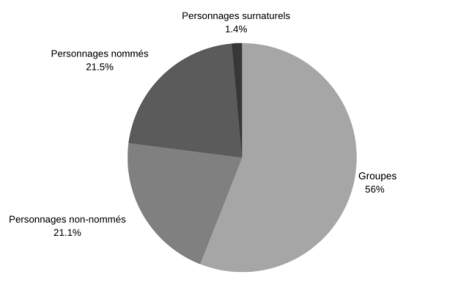

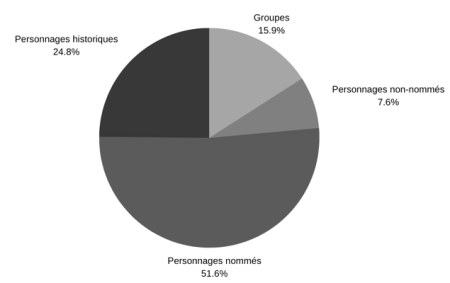

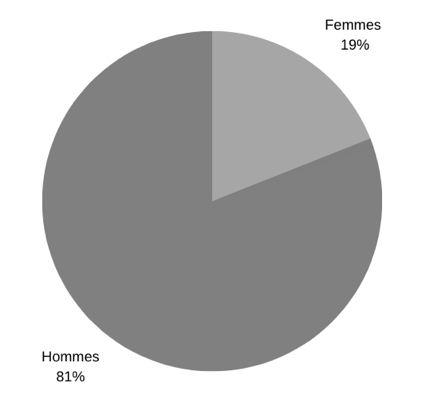

12Moscou avant et après l’incendie a 206 personnages, dont 41 personnages nommés, 44 personnages non nommés, et 117 groupes variés par métiers, nationalités ou origines (marchands, apothicaires, Tatars, « certains princes », Dragons, etc.). Les personnages nommés comptent 31 personnages historiques (24 vivants, 7 morts), 7 personnages français nommés, 3 personnages surnaturels (2 dieux antiques, 1 saint). Du point de vue du genre, on a 145 hommes et 34 femmes (179 personnages au total).

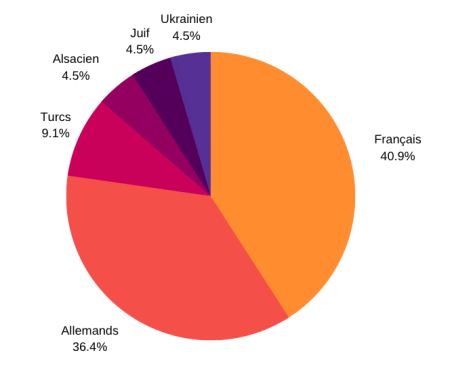

Fig. 1 : Proportion des personnages

13Parmi les personnages historiques vivants figurent les militaires français (8 personnages nommés) et russes (15 personnages nommés) participant à la guerre, ainsi que deux écrivains anglais.

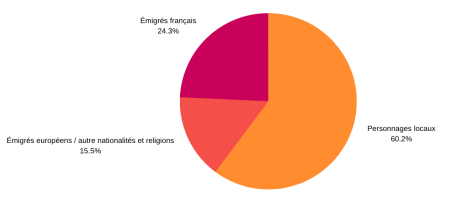

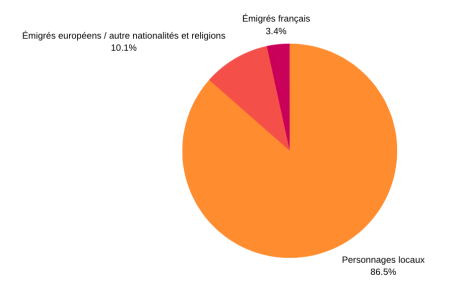

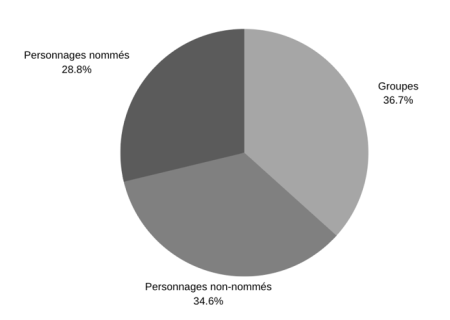

14Naturellement, les personnages locaux sont les plus présents (120). Parmi les émigrés, les Français sont les plus nombreux (50 vs. 32 émigrés européens et d’autres nationalités).

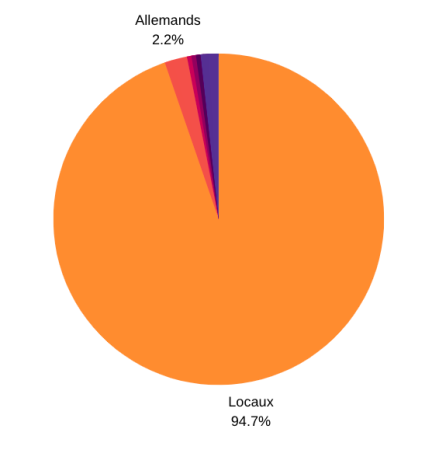

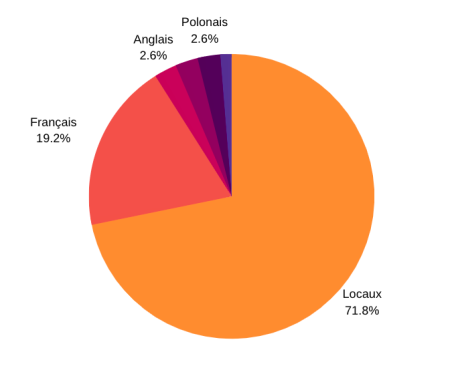

Fig. 2 : La proportion d’étrangers / locaux

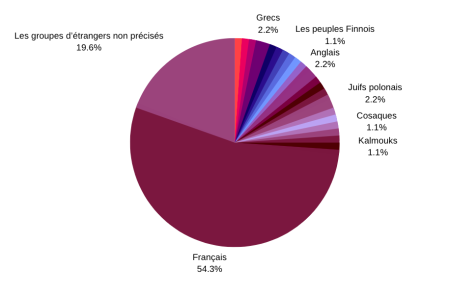

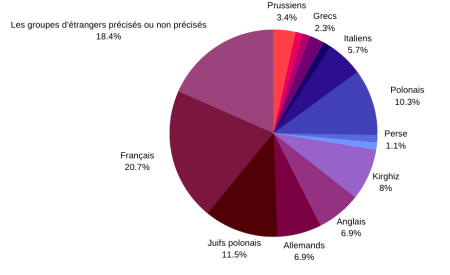

15Dans 22 cas, les groupes étrangers sont bien précisés : « des marchands grecs », « des Arméniens », « des Turcs », « des Persans », « les peuples Finnois », etc.2 ; on trouve cependant 18 groupes d’étrangers non précisés (par exemple « des docteurs étrangers »).

16Trois groupes (les Grecs, les Juifs polonais et les Anglais) sont mentionnés deux fois chacun : les Français – 50 fois.

Fig. 3 : Les groupes d’étrangers

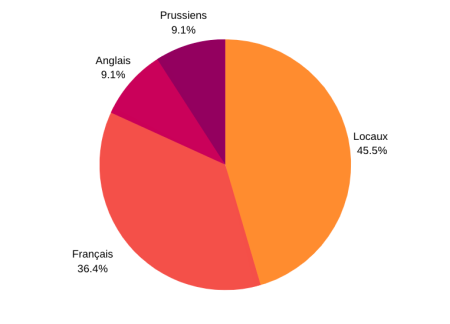

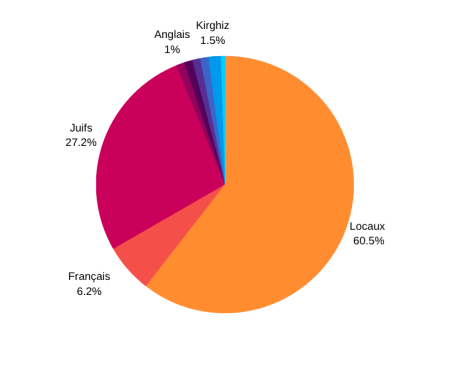

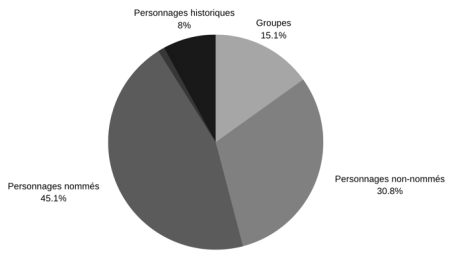

17Parmi les Français, le groupe le plus important est celui des militaires, comptant 18 membres. On a également la mention d’un Français ayant fondé une imprimerie. 20 personnages français ne sont pas nommés, tandis que 12 sont désignés par un nom. Ces informations sont à mettre en regard de celles fournies à propos des autres personnages et groupes : 15 personnages locaux nommés, 5 Anglais, dont 3 nommés, 2 personnes sans nom, 3 Prussiens, dont 2 nommés et 1 personnage sans nom, 1 Allemand, une personne non nommée.

Fig. 4 : La proportion des personnages nommés

18Deux personnages principaux figurent dans le texte : Napoléon (28 fois) et la Colonie française à Moscou qui apparaît 9 fois, donc plus que les autres.

19Le monde fictionnel de Moscou avant et après l’incendie présente une forte densité internationale, et dépeint, comme l’indique le titre, un bouleversement total provoqué par un événement historique majeur. Le grand nombre de personnages français permet de formuler l’hypothèse que ce texte aborde avant tout l’histoire du peuple français.

Ivan Vyjiguine, 1829 : autobiographie d’un aventurier

20Le deuxième texte étudié est le roman Ivan Vyjiguine écrit en 1829 par Thaddée Boulgarine (1789-1859) (Boulgarine, 1830). L’écrivain Boulgarine est un ancien soldat de l’armée russe et de l’armée napoléonienne, fondateur et coéditeur du périodique privé mais pro-gouvernemental l’Abeille du Nord (1825-1864). Il est connu également pour être un agent enthousiaste de la police secrète (Reitblat, 1998). Son roman est le premier best-seller en Russie et l’un des premiers romans russes à être traduits en plusieurs langues européennes. Le texte de Boulgarine décrit le parcours du personnage éponyme à travers une série d’évènements, qui se déroulent de 1800 jusqu’en 1828. Le roman est inspiré par la vie aventureuse de l’auteur.

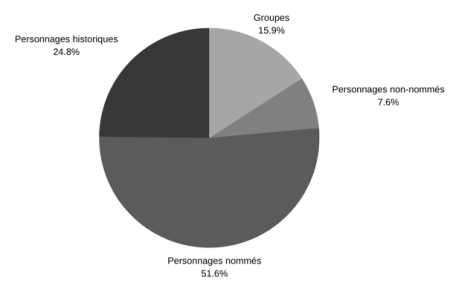

21Ivan Vyjiguine contient 53 chapitres, en 268 pages de 24 lignes, 118 330 mots. Il y a 526 personnages au total, dont 149 personnages nommés, 11 personnages historiques, 179 personnages non nommés, 190 groupes. On n’identifie pas de personnages surnaturels.

Fig. 5 : La proportion des personnages

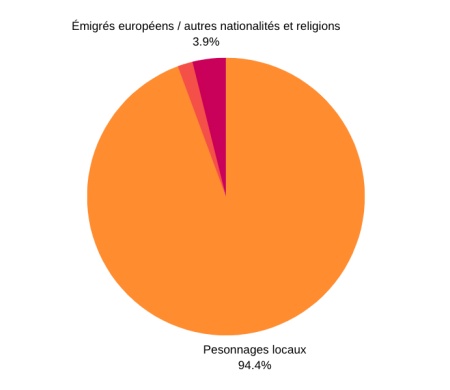

22Les personnages locaux sont très nombreux (455 personnages, la plupart n’apparaissent qu’une fois). Les émigrés sont présents, dont les émigrés français, 18 mentions au total : 12 personnages nommés, 9 personnages non nommés, 3 groupes différents (« enseignants et gouvernantes », « maîtres français », « petit groupe de Français »).

Fig. 6 : La proportion locaux / étrangers

23La catégorie « Autres émigrés européens / autre nationalités » contient 53 personnages au total : 16 groupes d’étrangers précisés (« les marchands turcs », « femmes polonaises ») ou non précisés.

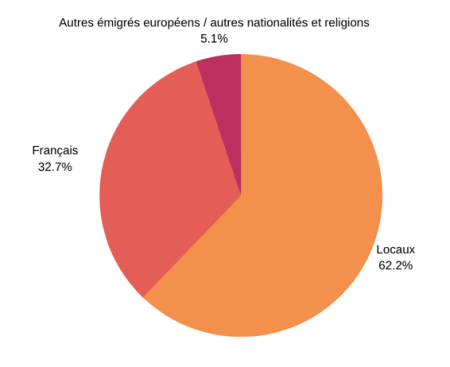

Fig. 7 : La proportion d’étrangers

24Le personnage principal est le personnage éponyme.

25Tous les Français mentionnés dans le texte de Boulgarine ont un profil professionnel soit d’enseignant soit de commerçant (3 commerçants et 17 enseignants, 1 fondateur d’un établissement éducatif), ce que confirment les statistiques données par Vladislav Rjéoutski et par Michel Cadot.

26Conformément au style de Boulgarine, le texte contient un grand nombre de personnages nommés qui n’apparaissent qu’une fois, notamment dans le groupe des locaux (118 fois). Parmi les émigrés, 12 Français sont nommés, suivis par les Juifs (7), les Kirghiz (3), les Anglais (2), les Italiens (2), les Prussiens (2), les Allemands (2), et un biélorusse.

Fig. 8 : Ivan Vyjiguine, la proportion de personnages nommés

27La particularité démographique de ce texte est la présence de deux groupes plus importants, celui des Kirghiz et celui des Juifs, qui tous les deux contiennent des personnages nommés avec des occurrences élevées. Cela en fait des personnages secondaires et permet de supposer que la population du monde d’Ivan Vyjiguine reflète mieux la démographie réelle de l’Empire russe.

28En outre, le roman contient 11 personnages historiques décédés (y compris Molière et Voltaire), ce qui est assez élevé par rapport au nombre de personnages en général. Il contient des mentions de deux personnages de la littérature française, Saint-Preux et Julie de Jean-Jacques Rousseau (Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761).

29Le style démographique dans les deux premiers textes, celui de Lecointe de Laveau de 1814 et celui de Boulgarine de 1829, sont proches grâce au grand nombre de groupes de personnages non nommés tels que les domestiques, les soldats, les femmes de prêtres, etc., qui n’ont qu’une seule occurrence. Ainsi, les personnages nommés, qui sont nombreux, semblent rares et dispersés parmi ces foules. Cela produit un effet panoramique qui allie le roman d’aventure au récit ethnographique.

Fig. 9 : Moscou avant et après incendie

Fig. 10 : Ivan Vyjiguine

Les Récits d’un chasseur : monde peuplé et nommé

30Le troisième texte est un recueil d’essais littéraires, Les Récits d’un chasseur d’Ivan Tourgueniev (1818-1883) (Tourgueniev, 1852). Tourgueniev écrit ces textes pour le journal Le Contemporain (Sovremennik) à la demande de ses rédacteurs, de 1847 à 1851, puis les publie sous forme de livre en 1852. Les Récits, qui documentent la vie villageoise, remportent un succès immédiat auprès des lecteurs russes. Ce début littéraire fait de Tourgueniev, grand propriétaire terrien et chasseur lui-même, un écrivain reconnu. Les récits sont réunis par un narrateur – le chasseur – qui erre par les domaines, fait connaissance des habitants et présente un panorama de leur vie. Ainsi, la structure de ce livre se rapproche de celle de Ivan Vijiguine et des autres textes étudiés dans ce travail. Il ressemble tellement à un roman que le traducteur Ernest Charrière3 le traduit en tant que roman où les récits deviennent des chapitres, sous le titre de Mémoires d’un seigneur russe. La présence de ce texte documentaire donne une vision du développement de la démographie fictionnelle des émigrés français en Russie au cours de première moitié du xixe siècle.

31La plupart des personnages chez Tourgueniev ont un nom et appartiennent à la paysannerie, ainsi qu’à la noblesse. Le texte est peuplé de personnages, en revanche il y a peu de groupes (contrairement aux textes non fictionnels).

32Les événements décrits se déroulent depuis les années 1810 et jusqu’au moment de la parution du livre. Celui-ci contient 587 pages, 26 lignes par page, 105 703 mots.

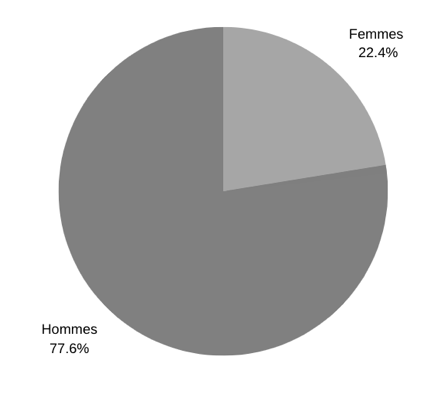

33Les Récits d’un chasseur ont 502 personnages : 227 personnages nommés, 39 personnages historiques, 155 personnages non nommés, 75 groupes de personnages (48 groupes d’hommes, 13 groupes de femmes, par 3 fois le nombre de personnages est indiqué – « musiciens au nombre de quarante », « quatre paysans », « deux jeunes commis de marchands », – le reste sont des foules), 5 personnages surnaturels ; 377 hommes, 109 femmes.

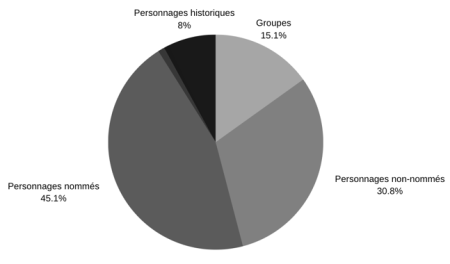

Fig. 11 : Proportion des personnages

34La catégorie des émigrés comporte 22 personnages au total, dont les émigrés français : 9 (4 nommés, 2 sans noms, 3 personnages historiques). Ils restent en majorité dans le texte de l’année 1847-1851.

Fig. 12 : La proportion locaux / étrangers

35Il y a 13 personnages émigrés non-français : 8 Allemands (5 nommés, 3 sans noms), 2 Turcs (1 nommé, 1 sans nom), 1 Alsacien (nommé), 1 Juif (nommé), 1 Ukrainien (sans nom).

Fig. 13 : La proportion d’étrangers

36Nous voyons que chez Tourgueniev, les étrangers sont moins présents car les évènements se déroulent dans des milieux éloignés des grandes villes ; néanmoins, leur présence en périphérie est un indicateur de la densité de leur présence au centre. Les émigrés français sont présentés de manière ponctuelle en tant qu’enseignants ou propriétaires naturalisés. Le texte contient cependant la mémoire de la présence d’un grand nombre d’émigrés : par exemple, on retrouve la légende de Jeanne d’Arc dans les contes populaires de paysans russes.

37La proportion de personnages nommés montre la domination des locaux (215 au total) chez Tourgueniev. On constate une augmentation du nombre de personnages nommés allemands, avec des occurrences élevées par rapport aux autres textes étudiés.

Fig. 14 : Proportion de personnages nommés

Mémoires d’Auger : témoin passager

38Le quatrième texte est le plus tardif, il s’agit des mémoires d’un autre émigré français, Hippolyte Auger (1797-1881) publiées par son ami Paul Cottin en 1891 (Auger, 1891). Auger arrive en Russie, depuis Paris, à l’âge de quinze ans, avec l’armée russe, emmené très probablement par son amant. Son voyage est à la fois aventurier et politique, car « le retour des Bourbons ne (lui) ouvrait aucune route, ne (lui) offrait aucune chance de succès ». Dramaturge et acteur, Auger est déjà un vieil homme quand il écrit ses mémoires. Tout comme le texte de Tourgueniev, celui d’Auger parle de la période en question dans cet article.

39La démographie présentée par ce texte est très différente de celle des trois précédentes. En effet, la plupart des personnages a un nom. Le texte est peuplé de personnages, mais il y a peu de groupes. Cela ressemble plus à une galerie de portraits qu’à une foule qui peuple la rue d’une ville. En outre, on trouve de nombreuses références aux personnages historiques vivants.

40Les mémoires sont publiées en 1891, elles contiennent 7 chapitres, 626 pages (mais nous n’avons analysé que les 60 pages du chapitre ii), chaque page contient 31 lignes de 6 à 10 mots, 14 880 mots approximativement. Ce chapitre porte sur le premier séjour d’Auger à Saint-Pétersbourg de 1814 à 1817, juste après les guerres napoléoniennes. Auger décrit son entourage à Saint-Pétersbourg où il rejoint le prestigieux régiment Izmaïlovski et se fait rapidement des amis parmi les aristocrates de Saint-Pétersbourg.

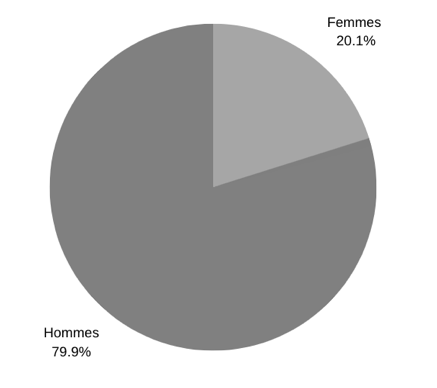

41Mémoires d’Auger contient 159 personnages au total : 81 personnages nommés y compris 39 personnages historiques, 12 personnages non nommés, 24 groupes de personnages (10 hommes, 3 femmes, 11 groupes mélangés, par 2 fois le nombre des personnages est indiqué – « quatre officiers de la Garde impériale Russe », « deux cosaques » –, les autres sont des foules) ; 115 hommes, 29 femmes.

Fig. 15 : Proportion des personnages

42Il y a 63 personnages étrangers, dont 51 émigrés français (15 personnages nommés, 28 personnages historiques, 7 personnages non nommés, deux groupes – « Bourbons » et « Français »). Les autres émigrés européens ou d’autres nationalités comportent 8 personnages au total (2 Anglais, 2 Allemands, 2 Polonais, 1 Perse (non nommé), 1 Italien).

Fig. 16 : La proportion locaux / étrangers

43Le texte contient 56 personnages nommés locaux, 15 personnages nommés français, 2 Anglais, 2 Allemands, 2 Polonais, 1 Italien.

Fig. 17 : La proportion de personnages nommés locaux et étrangers

44Les 39 personnages historiques renvoient à 33 personnages français, dont 6 personnages vivants, y compris Alexandre Dumas-père et Joseph de Maistre.

45Nous pouvons en conclure que les styles démographiques des textes de Tourgueniev et d’Auger, écrits entre 1850 et 1880, qui contiennent plus de personnages nommés que de groupes des personnages, sont similaires et en cela se distinguent de la démographie panoramique qu’on trouve auparavant chez Lecointe de Laveau et Boulgarine. C’est un probable indicateur de changements généraux dans la présentation de la population fictionnelle, et qui pourrait être prouvé par d’autres textes.

46Fig. 18 : Mémoires d’Auger

47Fig. 19 : Récits d’un chasseur

48Les noms de personnages historiques que l’on retrouve le plus souvent dans tous ces textes sont ceux de Napoléon et de Voltaire. Chez Lecointe de Laveau, Napoléon est le plus souvent mentionné (28 fois) comme l’un des personnages actifs du récit. Tandis que pour Hippolyte Auger, Napoléon est une figure sacrée et auréolée, qu’il a vue lui-même dans son adolescence. Chez Tourgueniev, Napoléon est mentionné comme une figure historique récente qui a été connue personnellement par d’autres personnages, et comme un personnage de folklore russe comique présenté en tant que brigand (Tourgueniev, 1852, p. 186). Boulgarine ne le mentionne pas dans Ivan Vijigine mais en fait un personnage principal, dans la suite du texte, intitulée Petr Vijigine.

49Voltaire est présent chez Boulgarine, Auger et Tourgueniev, Lecointe de Laveau ne le mentionne pas. Cela pourrait être expliqué non seulement par son statut d’émigré politique mais aussi par le fait qu’il écrit son ouvrage avant l’augmentation de la popularité de Voltaire dont les Œuvres complètes entrent dans la liste des best-sellers français en 1816, et y restent jusque dans les années 1830 (Lyons, 1985, p. 415-418). L’auteur de Zadig est présenté par tous les écrivains de façon élogieuse. Chez Tourgueniev, Voltaire est cité de manière erronée par un personnage, et pour un autre son nom représente une pensée libérale mais mal connue (Tourgueniev, 1852, p. 271 et p. 286). La même chose se trouve chez Boulgarine. Auger écrit qu’il a lu « Voltaire, le plus intelligent de tous nos écrivains, même quand il fait des vers » (Auger, 1891, p. 80).

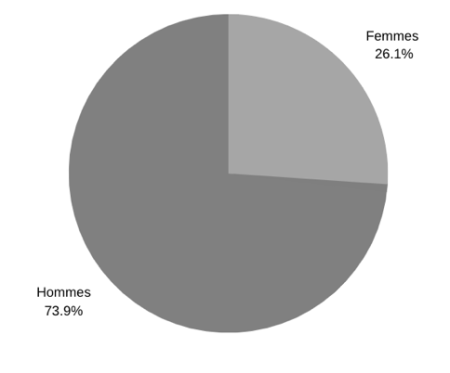

50La proportion hommes / femmes est similaire dans les textes fictionnels et non fictionnels, et est très inférieure à la réalité : un quart des personnages sont féminins. Cela signifie que la représentation des femmes n’est pas dictée par le fait ou la fiction, mais est une question de représentation de genres.

51Fig. 20 : Moscou avant et après incendie

52Fig. 21 : Ivan Vijigine

Fig. 22 : Récits d’un chasseur

Fig. 23 : Mémoires d’Auger

53Notre étude de quatre textes écrits entre 1814 et 1891 montre que la démographie des émigrés français de mondes fictionnels correspond aux données réelles présentées par Rjéoutski et Cadot4 ; les émigrés français sont les plus nombreux parmi les groupes d’étrangers, et cette proportion persiste même dans le monde éloigné du centre comme celui du texte de Tourgueniev.

54Sur le plan de la structure démographique, on observe quatre univers où se distinguent nettement la « population panoramique » chez les auteurs des années 1810-1820, tels que Boulgarine (1829) et Lecointe de Laveau (1814), et la « population centrée sur des personnages nommés » chez des auteurs plus tardifs comme Auger (1891) et Tourgueniev (1847-1852). Cette distinction, qui ne fait pas la différence entre réalité et fiction, marque plutôt l’évolution de l’écriture vers une représentation réaliste. Celle-ci s’affirme autour de 1850 (Delon et Compagnon, 2007, p. 455), avec l’émergence d’une nouvelle méthode d’observation scientifique et d’un intérêt accru pour l’individu. Malgré cette évolution vers une représentation plus réaliste et vers la vraisemblance psychologique, la présence des femmes dans la littérature reste faible, avec seulement un quart de personnages féminins. Cela met en lumière un déséquilibre significatif dans la représentation de genre, suggérant que les narrations littéraires continuent de privilégier des perspectives masculines. Cela mène à la conclusion que les règles de la représentation sont supérieures à la distinction entre fait et fiction.