Valère, Angélique et compagnie : les populations de la comédie aux siècles classiques

1En comparant la liste des personnages du Mariage de Figaro avec celle de L’École des femmes (deux textes du canon, situés respectivement à la fin et au début de la période que l’on peut appeler celle de la « comédie française classique »), on ne peut pas ne pas être frappé par la différence, quantitative et qualitative, entre les deux pièces. D’un côté, huit personnages décrits quasi-systématiquement par leur relation au caractère principal, le fameux « M. de la Souche » qui élève Agnès dans une réclusion quasi-monacale : « Chrysalde, ami d’Arnolphe » ; « Alain, paysan, valet d’Arnolphe » ; « Oronte, père d’Horace et grand ami d’Arnolphe1 », etc. De l’autre, seize personnages, sans compter les trois « troupes » dont Beaumarchais prend soin de signaler l’existence : valets, paysans et paysannes. Comme chez Molière, certains gravitent autour de ceux que l’on identifie comme personnages principaux (Le Comte Almaviva et La Comtesse), mais une tendance à la dispersion est palpable. On la sent dans la présence de personnages dont on ne peut pas anticiper le rôle (que viendra faire, dans la pièce, « l’huissier audiencier » mentionné ici ? pourquoi a-t-on besoin d’une « jeune bergère » ?), ainsi que dans l’abondance d’informations fournies, Beaumarchais ne se contentant pas de préciser des relations (à l’instar de ce qui se passait plus haut dans la description d’Oronte, placé par rapport à Arnolphe et à Horace), pour conférer grâce aux précisions qu’il apporte une sorte d’indépendance aux individus décrits : « Figaro, valet de chambre du Comte et concierge du château ».

2Entre la pièce de 1662 et celle de 1784, laquelle est significative de la pratique dramaturgique des xviie et xviiie siècles ? Compte tenu de la durée considérable qui les sépare, peut-on considérer que l’une et l’autre soient exemplaires, mais de moments différents du théâtre, l’un procédant avec des listes plus succinctes et plus laconiques, l’autre faisant preuve d’une véritable ouverture sociologique ? Si tel est le cas, qu’est-ce qui motive ce changement, et quels en sont les acteurs et les principaux points de passage ?

3Pour répondre à de telles questions, on dispose de nos jours d’un volume croissant de textes numérisés en XML/TEI2, permettant d’extraire avec une facilité relative différents composants du texte : nombre total de répliques et nombre de didascalies, texte prononcé par un personnage ou (si l’annotation a été faite en ce sens) par une catégorie de personnages, listes liminaires (principale source d’information pour ce chapitre), et bien d’autres. Encore faut-il, à partir de ce volume croissant, constituer des corpus sur la base de principes clairs et rigoureux d’échantillonnage, et non pas se contenter de collections disparates, pas vraiment représentatives du phénomène étudié. Sans entrer dans le détail d’un travail de sélection que je décris ailleurs (Galleron, 2024), il suffit de préciser que les pages qui suivent se fondent sur un corpus de 99 comédies de la période 1660 à 1766, sélectionnées de façon à constituer des groupes équilibrés par décennie et par longueur. On trouve ainsi, dans cet ensemble, trois comédies en un acte, trois en trois actes et trois en cinq actes jouées entre 1660 à 1669, puis entre 1670 à 1679, et ainsi de suite. La sélection de « comédies » à partir de l’ensemble des pièces jouées aux xviie et xviiie siècles ne va pas de soi, les dramaturges se montrant particulièrement inventifs en ce qui concerne les appellations génériques3. En outre, la critique moderne a mis en évidence des différences notables entre des catégories facilement confondues auparavant, comme par exemple les comédies et les comédies-ballets de Molière (Mazouer, 2005) ou, dans le cadre de la Foire, entre les comédies et les opéras comiques (Legrand et Wild, 2002). Toutefois, les frontières entre ces différents types s’avèrent le plus souvent poreuses, et à vouloir ne retenir que des comédies « pures », on n’améliore pas forcément la réponse aux questions posées plus haut. Ont donc été incluses dans le corpus aussi bien des pièces parfaitement intriguées, comme celles que l’on joue à la Comédie-Française, que d’autres qui fonctionnent selon un principe carnavalesque, ne s’interdisant ni le disparate, ni l’invraisemblance, ni le recours massif à la musique et aux divertissements en tout genre. Quant au choix des bornes temporelles du corpus, celles-ci se justifient, d’une part, par le nombre considérablement plus réduit de titres enregistrés dans les catalogues et bibliographies spécialisées pour la période antérieure à 16604, et d’autre part par le véritable bond que connaissent les productions comiques après 1766 : d’une moyenne de 50 titres par an on passe, après cette date, à plus de cent, et jusqu’à 206 enregistrements pour 1787, montée en flèche qui s’explique par l’apparition et le succès des théâtres de boulevard.

4Les 99 comédies ainsi rassemblées présentent un total de 1 100 personnages, soit une moyenne de 11,11 personnages par pièce. Assez curieusement, les petites pièces ne comportent pas nécessairement un nombre plus réduit de personnages, même si un écart se constate entre leur moyenne (10,96 personnages) et celle des pièces respectivement en trois (10,78) et en cinq actes (11,57) : l’intuition qui voudrait qu’une pièce plus longue permette de convoquer plus d’acteurs n’est pas confirmée par ces chiffres, qui suggèrent plutôt que la machine dramatique de l’époque a besoin d’un nombre assez restreint de personnages pour pouvoir fonctionner, quelle que soit la durée et la complication de l’intrigue.

5Deux tiers des rôles (709, plus précisément) sont destinés à des hommes, et un tiers à des femmes ; dans quinze cas, le sexe des personnages n’est pas connu (« deux ombres », dans L’Ombre de Molière de Brécourt ; « quelques autres personnages », dans La Cabale de Poullain de Saint-Foix), ou mixte (« troupe d’hommes et de femmes », dans Les Mariages du Canada de Lesage). Il y a peu de personnages collectifs : 58 cas seulement, en y comptant les « six faunes » du Malade imaginaire et les « deux cochers » du Petit-maître de province de Harny de Guerville. Ceux-ci apparaissent d’ailleurs plutôt chez les Italiens ou à la Foire, qu’à la Comédie-Française : seuls 15 rôles collectifs des 58 mentionnés plus haut proviennent de comédies jouées dans la Maison de Molière, soit à peine un quart, alors que celle-ci fournit plus de la moitié des pièces du corpus, et même plus si l’on compte celles jouées au théâtre de la rue Guénégaud, au Marais et à l’Hôtel de Bourgogne, qui la précèdent et partagent le même esprit5. Les trois « troupes » prévues par Beaumarchais pour Le Mariage de Figaro sont donc assez exceptionnelles par rapport à la pratique usuelle.

6Ces observations préliminaires permettent de mettre en évidence le poids des contraintes matérielles sur la construction de la population fictionnelle comique, au-delà ou à côté des choix dramatiques. Quoique les auteurs de la période ne soient généralement pas des chefs de troupe, comme Molière, rares sont ceux qui ne tiennent pas compte de la taille et de la composition du théâtre avec lequel ils ont l’intention de collaborer. Pour être acceptée, outre ses qualités dramatiques, une pièce doit fournir de l’emploi aux acteurs, tout en sachant ne pas trop solliciter les possibilités de la troupe. Or, pour des raisons à la fois historiques et sociales (interdits pesant sur l’exhibition du corps féminin, mauvaise réputation de la profession), les compagnies théâtrales sont déséquilibrées en faveur des hommes : à côté de la difficulté de construire des caractères féminins, cette réalité pèse dans la mise en place du personnel dramatique des pièces, rendant difficile d’imaginer des textes avec un trop grand nombre de femmes. Le nombre de cinq personnages féminins par pièce constitue une sorte de limite supérieure tacitement respectée, même si des exceptions peuvent être observées6. De même, les listes d’intervenants ne peuvent pas être rallongées indéfiniment, sous peine d’épuiser les acteurs, déjà bien plus sollicités à l’époque que de nos jours, avec un plus grand nombre de rôles à apprendre par an. Avec les chiffres indiqués plus haut (11 personnages en moyenne par pièce), la situation la plus confortable est celle de la Comédie-Française, qui peut pratiquer une rotation des acteurs par soirée de représentation : entre la moitié et le quart des sociétaires est théoriquement mobilisé, en fonction des époques7. En revanche, dans les troupes plus petites, comme le sont nécessairement celles qui précèdent la Comédie-Française, ainsi que celles des Italiens et du théâtre de la Foire au xviiie siècle, ce sont pratiquement tous les membres qui doivent jouer tous les soirs, ce qui présente des avantages en termes d’occupation de la force de travail (si on peut dire), mais ce qui restreint nécessairement le nombre de personnages susceptibles de participer à l’intrigue. Ce principe est clairement à l’œuvre même dans les comédies « à tiroir », qui proposent aux spectateurs des défilés de types dont la présence sur scène se justifie parfois peu par rapport à l’intrigue : si intéressante que soit la formule pour faire une comédie à peu de frais, en garantissant un amusement facile au spectateur, elle ne peut pas être sollicitée indéfiniment. Les Italiens, qui y recourent le plus, sont ainsi tiraillés entre une tendance à multiplier les rôles, et le besoin de maîtriser cette inflation : leur moyenne s’avère dès lors légèrement plus élevée que celle des Français, mais pas démesurément (219 personnages pour 19 pièces, soit 11,52 de moyenne, contre 561 personnages pour 51 pièces chez les Français, soit 11 par pièce très précisément8).

7Conjointement, c’est également chez les Italiens qu’on tend à trouver presque systématiquement des personnages collectifs, conformément à leur stratégie qui consiste à privilégier le grand spectacle, les coups d’œil grandioses qui attirent le public. Sans être totalement absente, cette pratique est plus limitée chez les Français, pour des raisons à la fois financières (ce n’est pas évident d’embaucher des gagistes quand on a déjà à entretenir une troupe de quarante personnes), qu’intellectuelles, leurs pièces privilégiant une certaine sobriété, sous la forme d’intrigues censées se dérouler derrière les murs et les portes closes des maisons bourgeoises, à travers une série de tête-à-tête et d’affrontements, et non pas sur la place publique. De fait, les comédies sollicitant le plus grand nombre de personnages correspondent rarement à un modèle que l’on pourrait qualifier de « classique ». Ainsi, quoique dans la liste des quinze comédies comportant plus de 15 acteurs9 on identifie à peu près la moitié de titres ayant été joués à la Comédie-Française, ce qui correspond statistiquement au poids des textes se réclamant de cet espace théâtral dans le corpus, on ne trouve parmi eux que deux « grandes pièces », La Rapinière ou l’intéressé de Robbe, d’une part, et Ésope à la cour de Boursault, d’autre part. Dans les deux cas, il s’agit de pièces dans lesquelles l’intrigue n’est que le prétexte d’un défilé de types, à l’instar de ce que font, parfois bien mieux, les Italiens et les Forains. Bien avant Lesage et son Turcaret, ou Les Agioteurs de Dancourt, Robbe entend peindre les malversations d’un fermier général, et convoque pour ce faire plusieurs représentants du monde de la finance, ainsi que leurs victimes. Quant à Boursault, il pique sur la trame d’un prétendu complot une série d’entretiens du personnage éponyme avec différents membres de la cour supposée de Crésus, occasion de lui faire réciter autant de fables nouvelles qui jouissent à l’époque, dans le sillage de celles de La Fontaine10, d’un intérêt assez soutenu de la part du public. Cette dimension que l’on peut dire expérimentale se retrouve également dans La Nouveauté de Legrand (23 personnages), dans Les Acteurs déplacés de Laffichard (21 personnages), dans La Cabale de Poullain de Saint-Foix (19 personnages), toutes significatives d’un effort des Français pour se renouveler dans un contexte de « guerre des théâtres », en s’écartant provisoirement du sempiternel schéma d’un mariage contrarié qui finit par se réaliser par force ou par ruse, ou à tout le moins en le variant. L’augmentation du nombre de personnages par rapport à la moyenne est donc synonyme, à la Comédie-Française, d’écarts par rapport à la norme : plutôt que de renouveler les intrigues matrimoniales grâce à la multiplication des personnages et à l’apport de nouvelles figures (ce que tentera, dans une certaine mesure, le drame bourgeois), c’est en faisant autre chose que les auteurs de la période considérée ouvrent leurs pièces sur le monde.

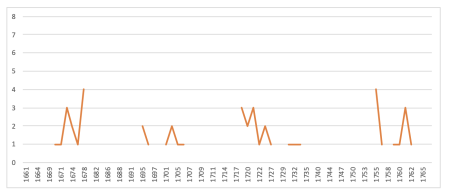

8Notons enfin, pour terminer avec ces observations fondées sur les chiffres généraux, que la distribution des pics et des creux que l’on peut identifier en lien avec ces trois critères (taille du personnel dramatique, répartition hommes-femmes, présence de personnages collectifs) ne s’interprètent pas facilement. Les écarts par rapport à la norme (11 personnages par pièce, deux tiers d’hommes / un tiers de femmes, peu de personnages collectifs) semblent plutôt des accidents, peut-être des effets de mode, que des résultats d’une réorientation dramatique. La répartition du recours à des personnages collectifs est la plus parlante quant à cette distribution que l’on qualifiera, sinon d’aléatoire, du moins d’idiosyncrasique, probablement liée à des idées et des trouvailles individuelles plutôt qu’à un mouvement esthétique de fond :

Fig. 1 : Répartition des personnages collectifs I. Galleron

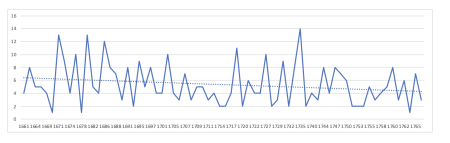

9Jusqu’à un certain point, la même observation peut être faite au sujet de l’évolution du nombre de personnages dans le temps, ou de la présence accrue ou plus modeste de personnages féminins : dans les deux cas, les graphiques donnent à voir des fluctuations cycliques, avec des pics à certaines périodes (par exemple 1671-1886, puis 1735, pour ce qui est du nombre de femmes), puis des périodes de plus grande frugalité en la matière.

Fig. 2 : Évolution du nombre de personnages féminins dans le temps I. Galleron

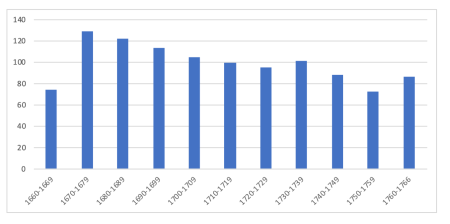

10En y regardant de plus près, on peut lire une certaine corrélation avec l’évolution de la comédie telle que décrite par les histoires littéraires. Ainsi, la comédie de mœurs qui fleurit de 1680 à 170011 a besoin d’un personnel dramatique plus étoffé, car elle se propose de peindre les travers de la société contemporaine, ce qui paraît se refléter dans les valeurs plus élevées qu’on enregistre par décade à gauche du graphique (exception faite de la période 1660-1669) :

Fig. 3 : Nombre de personnages par décade I. Galleron

11À l’inverse, le théâtre sensible, qui déplace encore plus résolument les conflits vers l’intérieur (dans le secret des cœurs et dans le secret des maisons), et triomphe après 1740, peut expliquer la baisse relative du nombre d’acteurs, que l’on voit dans cette figure 3. Il est, en revanche, plus surprenant de voir que cette même comédie sensible ne donne pas plus de place aux femmes : passé le pic de 1735, leur nombre décroît assez notablement, une tendance qui semblait déjà s’être amorcée à partir des années 1690, et que ne contrebalancent pas vraiment les contributions des années 1717, 1727 et 1729. Une tendance à la baisse s’observe d’ailleurs, plus globalement, au sujet du nombre total de personnages sur l’ensemble de la période considérée. Peut-être faut-il y lire l’appétit des troupes pour des pièces plus courtes (à la même période, les textes en un acte montant en flèche), et, pour le coup, avec moins de personnel – et conséquemment moins de femmes –, donc plus faciles à monter et à « faire tourner » à la fois pour limiter les pertes en cas d’échec, et pour maintenir vivant un succès en évitant de l’épuiser sur une seule série, trop longue, de représentations consécutives.

12Au-delà de ces caractérisations générales, comment peut-on décrire, dans une perspective peut-être plus sociologique que démographique, les personnages du théâtre classique ? Sans être très bavardes, les listes liminaires offrent un certain nombre d’informations au sujet de leur position familiale et de leur statut social. Dans des cas moins nombreux, on a des détails sur leur métier, leur âge, leur statut amoureux et même leur rattachement à une tradition théâtrale. Il existe en fait trois cas de figure :

13- les personnages sont seulement nommés, sans autre précisions : Colette, dans Le Droit du seigneur de Voltaire, Valère, dans Les Philosophes de Palissot, pour n’en donner que deux exemples. En XML/TEI, ils sont annotés uniquement avec la balise <role>. Il importe de souligner que la concision sur ce point n’est pas synonyme d’absence de définition des caractères : le prénom « Colette » suggère une certaine extraction sociale, tout comme « Betti » une certaine origine géographique, tandis que « Valère » suffit à connoter l’amoureux, et même une classe sociale, celle des « personnes de qualité ». Expéditifs, travaillant selon des codes largement connus par les doctes et par le public, les dramaturges n’ont pas besoin d’étoffer la présentation pour donner non seulement un aperçu de la situation de départ, mais même une idée de l’évolution possible de l’intrigue. Près d’un tiers du total des personnages du corpus (28,73% plus précisément) se trouve dans ce cas, sans que l’on puisse identifier une période plus encline que d’autres à se contenter seulement du nom.

14- les personnages sont décrits : « Suivant de l’Opéra » (dans L’Opéra-Comique assiégé de Lesage et d’Orneval), « un aubergiste », « un Suisse » (Arlequin Pluton de Gueulette), etc. En XML/TEI, on a dans ce cas des <roleDesc> sans <role>. Un cas à part, et qui pose des problèmes d’encodage, est celui de personnages comme « Le Chevalier » (Les Mariages du Canada de Lesage), « La Marquise », « Le Comte » (Le Petit-maître corrigé de Marivaux), qui ne sont pas suivis d’un prénom ou d’un patronyme : s’agit-il d’une description, ou d’une façon de nommer ? Des personnages allégoriques se trouvent dans la même situation, comme « La Nouveauté », dans la pièce du même titre de Legrand, ou « La Généalogie », dans Pasquin et Marforio médecins des mœurs de Brugière de Barante et Dufresny. Sans entrer dans l’analyse des arguments pour une solution d’annotation ou une autre, l’important pour le propos de ces pages est que ces descriptions définies apportent des renseignements explicites sur l’une ou l’autre des catégories mentionnées plus haut, tout en procédant à l’économie, selon l’habitude de l’époque. La proportion de personnages seulement décrits est la plus basse (seulement 16,09%), la pratique concernant surtout les « utilités », personnages épisodiques qui délivrent un message, précipitent le dénouement en apportant un contrat ou en faisant part d’une décision externe, etc.

15- les personnages sont à la fois nommés, et décrits : « Damon, ami d’Urval et amant de Sophie » (Le Préjugé à la mode de Nivelle de La Chaussée), « Lucile, fille de Francaleu » (La Métromanie de Piron). Dans certains cas, le nom (soit la partie <role> de l’annotation) comporte déjà des indications sociologiques explicites, comme dans « Le Marquis de Bois-Sec » des Acteurs déplacés de Laffichard (on sait par ailleurs que ce personnage est « frère de l’Élu »), ou « Monsieur de Polidor » des Dames vengées (de profession « banquier », comme le précise la suite de la notice). Au total, plus de la moitié des personnages (55,18%) est déclarée selon cette double procédure, qui donne un nom en même temps qu’elle fixe une place dans l’intrigue par un moyen ou un autre.

16En relevant uniquement les informations explicites à propos de chaque acteur, qu’elles soient données à travers son <role> ou dans un <roleDesc>, on obtient un total de 1226 renseignements. Le cas le plus fréquent est celui de l’emploi d’une seule précision à propos du caractère (67,91% du total). Moins d’un personnage sur cinq (17,45%) bénéficie de deux « expansions », tandis que la population définie par trois unités d’information est vraiment marginale (1,09%). Dans 13,45% des cas on n’a, d’ailleurs, aucune information, à part le sexe déduit sur la base du prénom, et en ne tenant pas compte des inférences sociologiques que l’on peut faire à partir de ce dernier. Encore faut-il tenir compte du fait que, parmi ces caractérisations, 180 présentent un certain degré de redondance avec les autres, car elles signalent l’appartenance du personnage à un type, ou, en d’autres mots, la création d’un « effet personnel » par la dénomination et / ou la description : en désignant tel personnage comme « docteur », « valet » ou même « jaloux », les dramaturges ne font pas que suggérer des spécificités socio-culturelles ou caractérologiques, ils placent leurs personnages par rapport à une tradition qui délimite fortement leurs possibilités d’action et la vraisemblance de leurs propos et gestes. En excluant de telles informations du décompte, la proportion des acteurs sans description, ou décrits avec une seule unité, augmente encore. Ceci confirme la tendance à la concision du théâtre classique, rejetée, il est vrai, dans la seconde moitié du siècle par les listes bavardes de Diderot et de Beaumarchais12, mais d’une remarquable persistance en dépit de ces propositions alternatives.

17En décrivant leurs personnages, les auteurs du corpus tendent à préciser soit leur place dans la famille (que l’on comprendra ici dans un sens étendu, c’est-à-dire en incluant les cas où le personnage est désigné comme « voisin » ou « ami » d’un autre, ainsi que la spécification des statuts amoureux : amant ou rival), soit leur position sociale ou métier. En effet, les deux types d’information semblent, la plupart du temps, exclusives l’une de l’autre, même si l’on relève 43 cas dans lesquels on constate leur présence conjointe : Piètremine (dans La Famille extravagante de Legrand) est ainsi à la fois désigné comme « tuteur » d’Élise et comme « procureur », tandis que Léda des Acteurs déplacés de Laffichard est à la fois « mère d’Hélène » et « Reine de Sparte ». Notons toutefois que l’apport informationnel est parfois ténu, sur un de ces aspects ou sur l’autre, dans ces situations de double description : dans « Monsieur Doligni père » de L’École des mères de Piron, l’appartenance de classe du personnage reste très vague, « monsieur » suggérant, sans garantie, qu’il ferait partie des « personnes de qualité », tandis qu’à propos de La Veuve du Mariage fait et rompu de Dufresny, décrite par ailleurs comme « nièce de la Tante » (sic !), on peut se demander si le veuvage ne constitue pas plutôt une seconde indication familiale qu’un véritable renseignement en termes de position sociale.

18Si l’on croise les rôles dramaturgiques13 avec ces renseignements, soit familiaux soit sociaux, on constate que les auteurs des comédies du corpus mettent en place une sorte de système de vases communicants entre ces trois types de caractéristiques. Un rôle actantiel de premier plan mène à une baisse des informations fournies sur les deux autres aspects. À l’inverse, l’éloignement d’un personnage du cœur de l’intrigue, soit parce qu’il est en position d’autorité, soit parce qu’il fonctionne comme un comparse, donne lieu à plus de précisions sociologiques. Parmi les 220 « héros » que l’on compte dans le corpus, 165 ne bénéficient ainsi d’aucune description en termes de classe sociale ou de métier, même si leur prénom suggère qu’ils sont « de qualité », comme on l’a déjà expliqué. Leur position dans la famille est donnée un peu plus fréquemment (81 enregistrements, soit 36,81%), mais ils ne se distinguent pas notablement, de ce point de vue, des « satellites », dont le taux de caractérisation familiale est de 33,24% (125 cas sur un total de 376 personnages). À l’opposé, les comparses ne sont que 14 sur 382 à être oncles, tantes, parents ou cousins, mais 314 d’entre eux (soit 82,19%) ont un métier, le plus souvent de domestique (200 cas sur les 382). Au-delà de cette catégorie socio-professionnelle, sans doute privilégiée en raison de son utilité dramaturgique, les personnages de la comédie représentent dans des proportions de plus en plus faibles la catégorie des employés (3,15%), celle des spécialistes du droit (3,04%), celle de l’armée (2,31%), celle de l’administration (1,15%), puis enfin les métiers de la santé (1,15%), des finances (0,73%) et les ouvriers de toute sorte (0,52%). À ces catégories il faut ajouter les 9,76% de personnages qui sont simplement « de qualité », sans autre indication quant à ce qui justifie cette appartenance de classe, et les 4,83% de personnages qu’on caractérisera plutôt comme des représentants du « tiers état »14 (bourgeois et « monsieur » / « madame »). Ensemble, tous ces chiffres confirment l’intérêt plus que limité des dramaturges pour la diversité sociale et professionnelle de leur époque : seize des catégories du classement Daumard étendu15, qui en comporte au total 45, ne sont pas du tout représentées dans le corpus. Si, pour certaines, des interdits liés à la bienséance expliquent leur absence (on ne peut pas mettre en scène des représentants du haut clergé, même si certains dramaturges se permettent de violer l’interdit similaire qui concerne les rois et les princes, et plus largement la présence de la haute noblesse dans la comédie), d’autres absences sont plus surprenantes, comme celle les vignerons (qui a de quoi interpeller quand on connaît l’existence de plusieurs pièces intitulées « vendanges »), ou celle des mendiants, pourtant susceptibles d’avoir une forme d’utilité dramaturgique16.

19Finissons en mentionnant la catégorie à la fois peu fournie et disparate des « autres descriptions », qui viennent parfois compléter le profil sociologique des personnages. On y trouve ainsi des indications sur l’âge de certains acteurs (« jeune », « vieux »), parfois redondantes (est-il vraiment besoin de préciser que Mme Merluche de La Ceinture magique est « vieille » ?), le plus souvent nécessaires pour contrebalancer une représentation fondée sur une autre information : il est ainsi important de savoir que tel notaire des Fonds perdus est « jeune », pour comprendre qu’il sera enclin à seconder la manigance des amants, au détriment de leurs parents. Dans cette même classe figurent les indications d’origine géographique (Égyptienne, Maure, Périgourdin, Anglais, Espagnole…) qui paraissent devenir un peu plus nombreuses au fil du temps, quoique des affirmations définitives en la matière ne soient pas possibles, en raison d’un trop petit nombre d’occurrences. Notons enfin la présence de quelques « occupations » plus surprenantes (« maître de trictrac » dans Le Joueur de Regnard, « homme qui enseigne l’art de représenter » dans La Cabale de Poullain de Saint-Foix), probablement sans équivalent dans la réalité, mais efficaces pour la mission moralisatrice du théâtre. La population fictionnelle de la comédie apparaît ainsi entretenir un rapport plus symbolique que représentatif avec la population de l’époque considérée, celle-ci ne se reflétant dans celle-là que de façon très lointaine et très altérée.

*

20Au vu des observations formulées dans les pages précédentes, le théâtre classique apparaît-il à même de permettre une approche démographique ? Si des études quantitatives sont à présent possibles, grâce à l’informatisation sommairement décrite plus haut, force est de constater que les informations recueillies restent trop peu nombreuses pour permettre une véritable description, statique ou dynamique, de sa population fictionnelle. Les conventions liées au précepte de bienséance interdisent d’évoquer les naissances17. L’inventaire des fratries, tel que proposé par les listes liminaires, est pour le moins incomplet, rendant difficile l’estimation des taux de natalité ou de fécondité de ce « monde », et encore moins de leur évolution. On ne sait rien non plus de l’âge des personnages lors du décès, un événement plus que rare, d’ailleurs, dans les comédies, censées, comme l’on sait, faire rire. Seule la nuptialité semble mesurable, encore que l’on puisse se demander dans quelle mesure une telle statistique serait significative dans un genre qui doit déboucher, par convention, sur un mariage. De plus, les pratiques mentionnées montrent que, tout au long de la période considérée, les dramaturges ont plus à cœur de définir leurs personnages par rapport à une tradition que par rapport à la réalité du monde dans lequel ils vivent. Position familiale, statut ou métier sont ainsi des moyens pour connoter un caractère, pour prédéterminer un mode d’action (quitte à jouer avec ces attentes, ou à les contredire), et relèvent bien plus rarement de l’appétit pour le réel dont faisait preuve Corneille dans La Galerie du Palais, en faisant entendre une dispute entre une lingère et un libraire. Quoique, au fil du temps, les dramaturges manifestent de l’intérêt pour d’autres caractéristiques socio-culturelles (l’origine géographique, en dehors des sempiternelles régions françaises fournissant des valets débrouillards ou patauds, et des vantards chevaliers d’industrie), on a vu que de telles ouvertures restent sporadiques, et ne parviennent pas à s’organiser en système.

21Ce constat désabusé doit, bien entendu, être tempéré par le rappel du fait que seule la liste liminaire des personnages a été exploitée dans ces pages. Le texte des pièces apporte à son tour d’autres informations, complétant et élargissant celles que l’on obtient ainsi. Il demeure toutefois compliqué, à l’heure actuelle, de relever ces précisions de façon rapide, car les outils de traitement automatique des langues continuent à avoir des difficultés à relever les entités nommées et à désambiguïser entre les différentes sortes, notamment quand il s’agit de textes fictionnels, éventuellement écrits dans une langue plus éloignée du modèle standard avec lequel ils ont été entraînés. Un travail par sondage montre que ce sont surtout les informations au sujet de l’âge et, jusqu’à un certain point, du métier qui apparaissent le plus fréquemment lors de la lecture des textes, ce qui peut permettre, à terme, d’offrir une image plus nuancée de la façon dont les changements sociologiques à l’œuvre dans la France des xviie et xviiie siècles se reflètent, ou non, dans la comédie.

22Compte tenu de l’inertie du système, de la stabilité des pratiques de nommage et de descriptions, on peut toutefois se demander si elle ne traduit pas une profonde inadéquation entre les objectifs du théâtre et la description du monde. Si les proportions entre les différentes catégories varient si peu au fil du temps, si la diversité du tiers état est si peu perceptible à partir de ce personnel dramatique, si les ouvertures témoignent avant tout d’un goût pour le pittoresque ou l’exotisme, c’est peut-être parce que le théâtre ne se voit pas, à la différence du roman, comme un « miroir » du monde tel qu’il est. Il reste ainsi fidèle à la mission d’abstraire, de la diversité de l’expérience courante, une série de types à fort pouvoir explicatif, sur lesquels les dramaturges accrochent quelques oripeaux « réalistes » (nom, rôle familial, métier, etc.), mais qui visent fondamentalement autre chose. Manque d’imagination des dramaturges des siècles classiques, paralysie face à une tradition survalorisée par les écrits des doctes et la constitution (en cours) d’un canon à la consolidation duquel l’école de la Troisième République ne cessera de travailler ? Mais peut-on vraiment dire que le théâtre romantique, les vaudevilles, les mélodrames, les comédies des boulevards, fassent mieux en la matière ? Sans données chiffrées, difficile d’y répondre de façon décidée, mais le manque d’écho du théâtre réaliste ou naturaliste peut être un indice d’un éloignement qui persiste, au xixe siècle et au-delà, et malgré toutes les révolutions et refondations de l’art dramatique, entre le théâtre et le réel. Dans cette perspective, Valère, Angélique et compagnie, quoique remplacés par d’autres figures, continuent peut-être à façonner les populations scéniques sur le long terme, jusqu’à ce que le cinéma et les séries télévisées changent la donne en s’intéressant autrement au réel.