Les animalités plastiques de Grandville : satire, fantaisies, visions

1« Il y a des gens superficiels que Grandville divertit ; quant à moi, il m’effraye » (Baudelaire, [1857] 1976, p. 558), écrit Baudelaire dans un texte intitulé « Quelques caricaturistes français », paru le 1er octobre 1857. Si Honoré Daumier est pour Baudelaire le grand caricaturiste de l’art moderne, qui « tous les matins, divertit la population parisienne » et « chaque jour, satisfait aux besoins de la gaieté publique et lui donne sa pâture » (Baudelaire, 1976, p. 549), Grandville quant à lui se situe dans un espace plus indéterminé, dans lequel la satire est souvent dépassée par autre chose, qui en brouille la lecture. La satire excède-t-elle son genre lorsqu’elle effraye et lorsque sa cible se perd, ou bien le mélange des registres et la production d’effets variés sont-ils d’autres caractéristiques de ce mode hybride et protéiforme ?

2Si la remarque de Baudelaire distingue deux publics, ou deux réceptions de Grandville, il me semble que le rire et le trouble peuvent aussi correspondre aux deux manières de Grandville. Par-delà la diversité des publics et des réceptions possibles de son art, des effets produits par ses figures, amusantes ou grinçantes, créatures anthropomorphes, zoomorphes, hybrides de nouveaux genres non identifiés, il y a une aussi diversité de styles de Grandville et de modes de représentation, chez le dessinateur et illustrateur. Le Grandville qui divertit, par une satire dont le public connaît déjà le code allégorique ou qu’il devine sans peine, serait celui de la tradition satirique, de ses célèbres illustrations des Fables de La Fontaine, ou de la caricature de presse, que Grandville a pratiquée : c’est celui des apologues illustrés tels que les Scènes de la vie privée et publique des animaux, qui paraissent chez Pierre-Jules Hetzel entre 1840 et 1842, et peut-être celui des Métamorphoses du jour, ensemble de vignettes, paru avec et sans textes, à partir de 1829. Le Grandville qui effraye, suscite le doute ou le malaise, serait celui dont la manière trouble le code, l’image dans laquelle l’analogie est dépassée par autre chose, où le comparant, comme réalité organique, semble prendre son envol et fleurir seul, créant une autre œuvre, en marge en ou en surimpression de l’œuvre satirique.

3Dans la production de Grandville, cette distinction en recoupe alors une autre, entre le Grandville illustrateur, lisible de fait car son dessin accompagne le texte d’un autre, et le Grandville auteur-dessinateur. Un Autre monde est son projet le plus personnel et le plus déroutant : tout y prend vie et tout s’anime, zoomorphisme et anthropomorphisme se mêle dans un chaos organisé, fantaisiste et satirique à la fois. Paru chez Henri Fournier, en livraisons entre les mois de février et novembre 1843, puis en volume en 1844, Un Autre monde inverse la hiérarchie habituelle du livre illustré : à l’origine sont les dessins de Grandville, que Taxile Delord est chargé d’accompagner de son texte, rédigé à partir des idées de Grandville, de sorte que la genèse du projet est « scripto-visuelle » (Le Men, 2011, p. 25). Aussi les deux manières correspondent-elles également à deux formats, et presque à deux métiers, plus qu’à deux périodes, car les Scènes et Un Autre monde sont deux œuvres presque contemporaines.

4Toutes les œuvres de Grandville témoignent d’une fascination, voire d’une obsession de l’analogie, qui se métamorphose et réinvente ses propres codes, des Métamorphoses du jour à Un Autre monde en passant par les Scènes de la vie privée et publique des animaux. Toutes reposent sur différentes conceptions et pratiques de l’analogie anthropo-zoologique, qui donnent à voir différentes modalités des rapports entre hommes et bêtes, et desquelles dépend la lisibilité de la satire.

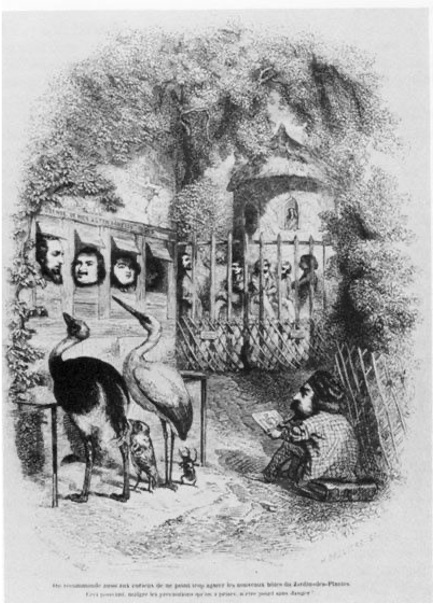

La zoomorphie satirique des physiologies

5Sous-titré « Études de mœurs contemporaines », l’ouvrage collectif des Scènes de la vie privée et publique des animaux s’inscrit pleinement dans la tradition de la zoomorphie satirique, moquant par la caricature et le renversement zoomorphique les travers moraux et surtout politiques de types du XIXe siècle et de la Monarchie parlementaire. Immense succès éditorial, emblématique de la mode des « physiologies » et de cette littérature très en vogue dans les années 1840 que Walter Benjamin a appelée « panoramique », le livre s’ouvre sur une gravure de Louis Français, qui représente les grandes plumes de la Monarchie de Juillet, Balzac, Janin, Nodier et l’éditeur et écrivain Hetzel, dont seules les têtes sont visibles, enfermées dans les cages du Jardin des Plantes, qu’ils fréquentaient et représentaient tous si assidument. Dans cette mise en abîme humoristique du dispositif éditorial, les écrivains encagés sont dessinés par Grandville, crayon à main au premier plan, et observés par quelques visiteurs volatiles, tandis qu’une foule se presse aux grilles, dans le fond de l’image.

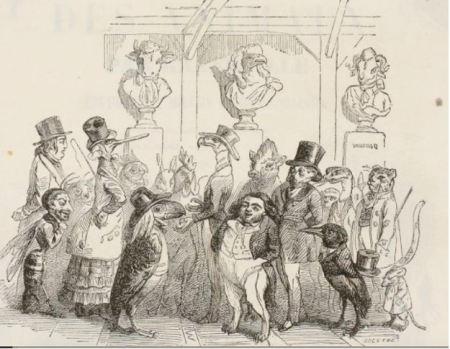

Gravure de Louis Français, Grandville dessinant Hetzel, Balzac, Janin, Nodier1

6Raillerie de la Plume par le Crayon, cette animalisation qui consiste à mettre les auteurs en cage et à les voir vus, sinon regardés, par les oiseaux représente avec humour la rivalité entre illustrateurs, écrivains et éditeurs, rivalité particulièrement vive dans les années 1830-1840 (Baridon, 2019 ; Kaenel, 2004 ; Le Men, 2011).

7Mais surtout, la gravure inverse une scène devenue ordinaire au XIXe siècle, et qui est le récit-cadre de nombreuses nouvelles, dans laquelle un couple ou une famille, en visite au jardin zoologique, regardent des animaux, les commentent, s’en émerveillent, s’en étonnent ou s’en amusent, et sont peut-être à leur tour regardés par eux. Dans la gravure de Louis Français, le groupe d’oiseaux reproduit visuellement la structure d’une famille classique, composée d’un couple de grands oiseaux et d’enfants plus petits, à leurs pieds – ou pattes –, qui observent ces drôles de bêtes que sont les auteurs.

8Le renversement opéré par cette représentation liminaire des auteurs enfermés comme des bêtes est également allégorique du dispositif énonciatif singulier de cet ouvrage dans lequel chaque récit doit être raconté à la première personne par un narrateur animal. Dans sa correspondance avec les auteurs, Hetzel indique à chacun les animaux encore disponibles, pour que chacun prête sa plume et sa voix à un animal différent. L’œuvre-ménagerie évite ainsi tout effet de redondance et se présente comme un catalogue ou une bibliothèque, où le lecteur peut découvrir un échantillon de ce que chaque écrivain peut proposer sur la figure obligée du récit animalier. L’Avant-propos signé par Hetzel insiste sur le changement de point de vue, qui inaugure un nouveau moment, dans l’histoire de la fable animalière, dont l’animal est désormais narrateur :

Jusqu’à présent, en effet, dans la fable, dans l’apologue, dans la comédie, l’Homme avait toujours été l’historien et le raconteur. Il s’était toujours chargé de se faire à lui-même la leçon, et ne s’était point effacé complètement sous l’Animal dont il empruntait le personnage. Il était toujours le principal et la Bête l’accessoire et comme la doublure ; c’était l’Homme enfin qui s’occupait de l’animal ; ici c’est l’animal qui s’inquiète de l’homme, qui le juge en se jugeant lui-même. Le point de vue, comme on voit, est changé. Nous avons différé enfin en ceci, que l’Homme ne prend jamais la parole de lui-même, qu’il la reçoit au contraire de l’Animal devenu à son tour le juge, l’historien, le chroniqueur, et si l’on veut, le chef d’emploi. (Hetzel, 1842, s. n.)

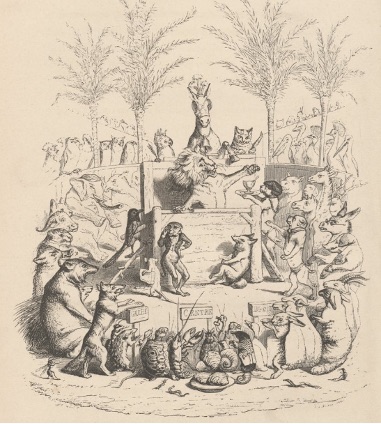

9Dans l’édition de 1852, figure sur la page de garde une lithographie de Grandville qui représente les auteurs en voie de métamorphose ou déjà métamorphosés. Symboliquement, elle représente le tournant animal pris par ces apologues dont les animaux sont narrateurs. L’évolution du genre de la fable, désormais animalière et animaliste, est visuellement affichée, non sans humour, par l’hybridation des créatures ici réunies :

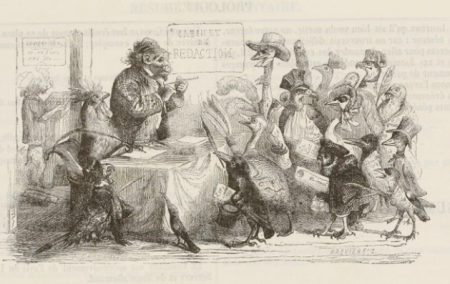

Grandville, Scènes de la vie privée et publique des animaux2

10Cette illustration représente différents stades de métamorphoses ou d’hybridations. Elle a ceci de frappant qu’elle juxtapose en même espace visuel une pluralité de créatures zooanthropomorphes dont les métamorphoses semblent en cours, suivant un rythme propre à chaque organisme : corps humains à têtes de bêtes, pattes de bêtes et visages humains, coexistent dans un joyeux mélange avec des oiseaux à hauts de forme, sur la tête, ou respectueusement tenu dans leur dos. La diversité des formes animales et la plasticité de tous ces corps hybrides créent un contraste comique avec la rigidité des postures et des costumes bourgeois. La part animalisée crée de l’incongruité – pattes de lion sous un pantalon, bec d’oiseau sous un chapeau, queue de chat dépassant sous un pardessus – et taquine l’esprit de sérieux des hommes.

La révolution des animaux par eux-mêmes

11De l’Avant-propos au Prologue, lui aussi rédigé par Hetzel sous le nom de Stahl, la représentation zoomorphique et satirique des hommes laisse place à un discours de défense et de libération des animaux – discours lui-même parodique, qui passe par la représentation anthropomorphique des animaux. Le Prologue fait le récit d’une nuit miraculeuse de révolution animale, au Jardin des Plantes, et met en scène tous les animaux évadés de leurs cages et rassemblés en une « Assemblée délibérante », qui imite et parodie celle des hommes, reprenant tous les marqueurs des journées révolutionnaires et de la Monarchie de juillet :

Las enfin de se voir exploités et calomniés tout à la fois par l’espèce humaine, – forts de leur bon droit et du témoignage de leur conscience, – persuadés que l’égalité ne saurait être un vain mot, les animaux se sont constitués en assemblée délibérante pour aviser aux moyens d’améliorer leur position et de secouer le joug de l’Homme. (Hetzel, 1842, p. 2)

12Ce mythe fondateur de libération animale ancre le projet littéraire des Scènes, son dispositif énonciatif et sa composition en œuvre-ménagerie dans une réflexion politique et morale sur le droit des animaux et sur leur place dans la cité des hommes. Le Prologue s’accompagne d’une illustration qui dispose les spécimens de chaque espèce dans l’assemblée, selon un ordre anthropocentré et satirique : les animaux sauvages, à gauche, veulent la guerre contre l’homme, les animaux domestiques, à droite, veulent le statu quo. Au centre, ventre mou de l’hémicycle, les mollusques ne se prononcent pas.

Grandville, illustration du Prologue, Scènes de la vie privée et publique des animaux, hors texte entre les pages 10 et 11.

13La transcription du « résumé parlementaire » des animaux est l’occasion d’une satire des rites et des éléments de langage de la vie politique de la Monarchie de Juillet. Maîtrisant tous les codes de la civilisation du journal (Kalifa, Régnier, Thérenthy et Vaillant, 2012), les animaux se réunissent dans un cabinet de rédaction pour réfléchir à leur stratégie éditoriale et publicitaire et désignent le Singe comme Rédacteur en chef. Pour imager tous les jeux de mots autour des plumes de ces écrivains d’un nouveau genre, Grandville choisit de ne représenter que des oiseaux parmi les rédacteurs.

Grandville, illustration du Prologue, Scènes de la vie privée et publique des animaux, 1842, p. 1.

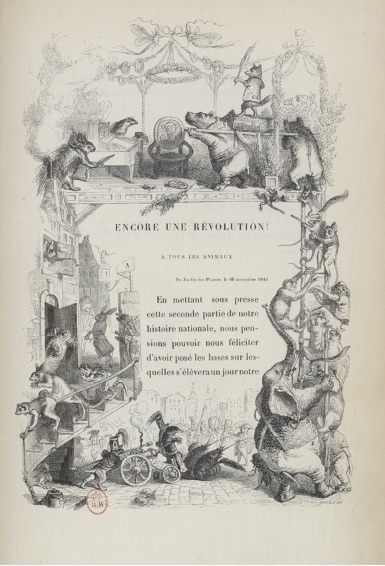

14Sous l’égide du Singe, personnage symboliquement ambivalent, double mimétique et parodique de l’homme, la version zoomorphique du comité de rédaction est à la fois satire et éloge des pouvoirs de la presse. Le second volume des Scènes s’ouvrira sur un manifeste intitulé « Encore une révolution ! », signé par le Singe, le Perroquet et le Coq, suivi d’une première livraison du Moniteur des animaux, bulletin singeant en tout point celui des hommes3.

Illustration de Grandville, Scènes de la vie privée et publique des animaux, vol. 2, Paris, Hetzel et Paulin, 1842.

15Double animal de Grandville dans les premières illustrations des Scènes, le Singe est représenté en dessinateur, sur la page de titre illustrée par exemple, où il peint le titre en habits d’artiste bohème et pipe entre les lèvres, ou dans la vignette de l’« Académie de dessin » des Métamorphoses du jour, qui ne représente parmi les élèves dessinateurs que des singes, copiant un modèle singe, ou plus probablement guenon, drapée d’un linge. Dans la lignée du genre pictural des singeries qui apparaissent dans la peinture flamande à la fin du XVIe siècle et représentent des singes habillés à la mode de l’époque et imitant des comportements humains, et à la suite du Singe peintre de Chardin ou du Singe sculpteur de Watteau, Grandville ajoute sa galerie de singes artistes, artisans, orateurs et journalistes à ce cortège simiesque, satirique et burlesque. Dans l’illustration du deuxième volume reproduite ci-dessus, d’autres animaux tiennent la plume – un porc-épic, en haut à gauche de l’image, et un renard juché sur un livre, ont chacun la leur. Le texte est entouré par une ville, avec son pavé, scène de la révolution animale, au bas de l’image. De l’escalier en colimaçon, à gauche, affluent d’autres forces vives, et à ces rongeurs fait face une échelle, tenue par un éléphant, sur laquelle grimpent, munis de leurs plumes, ceux qui s’apprêtent à écrire leur histoire et à défendre par d’autres moyens le parti des animaux. Face au pavé, le plancher, où se jouera bientôt une autre scène, de la vie artistique et intellectuelle, autre volet de la révolution.

16L’art de Grandville et le propos de l’ouvrage excèdent ainsi la singerie et la satire zoomorphique : là où les singes peintres, sculpteurs ou antiquaires offraient un spectacle fantaisiste et parodique singeant les mœurs, les mimiques et les prétentions des hommes, les animaux des Scènes réclament également voix au chapitre. Contemporaine de l’idée de droit et de protection des animaux (Agulhon, 1981 ; Pelosse, 1981), la revendication politique des Scènes s’exprime dans une fantaisie festive, et la ferveur révolutionnaire a des allures de carnaval des animaux. Les corps des bêtes ne sont pas uniformisés par des postures ou des vêtements humains qui donneraient à tous la même forme. Tous sont au contraire représentés suivant les spécificités de leur morphologie et de leur nature. Les illustrations de Grandville ne donnent pas seulement à voir une représentation zoomorphe de pratiques et de comportements humains, mais cherchent plutôt à mettre des animaux d’espèces variées dans des situations de la vie sociale et politique, habituant le regard à leur participation à la vie de la Cité.

Une satire « suivant la nature », ou les bêtes « à la place » des hommes

17Deleuze disait écrire « à la place des sauvages », « à la place des bêtes », dans l’entretien qui a donné lieu à son Abécédaire (Deleuze, 1988). À leur place, c’est-à-dire pour elles qui ne peuvent pas le faire, mais aussi en occupant leur place, depuis leur lieu d’existence, sur leur terrain et depuis leur corps. Depuis Les Métamorphoses du jour ou les Hommes à têtes de bêtes, qui paraissent à partir de 1829, l’art de Grandville consiste à mettre les bêtes à la place des hommes, créant par là des effets d’étrangeté et de décalage, en les déplaçant sur d’autres terrains que les leurs. Se distinguant de l’esthétique des Scènes de la vie privée et publique des animaux, l’hybridation des créatures dans Les Métamorphoses du jour suit toujours la même structure, annoncée par le sous-titre : sur près d’une soixantaine de vignettes assorties d’une brève légende, des têtes de bêtes sont mises à la place des visages d’hommes et greffés sur des corps humains, habillés à la mode du XIXe siècle et représentés dans diverses scènes de la vie mondaine, conjugale et artistique. Les Métamorphoses du jour ne représentent aucune bête à tête d’homme, ni aucune métamorphose en cours ou en devenir. C’est la part la plus supposément humaine, la tête – et ce qu’elle contient – qui se trouve zoomorphosée, tandis que le reste du corps, que l’on savait comparable dans sa morphologie et ses fonctions à celui de tant d’autres espèces, reste humain, et vêtu. L’effet de superposition, de greffe ou de collage, crée une incongruité comique et porte une réflexion sur la nature et le naturel.

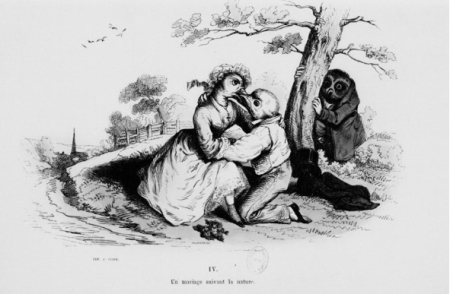

18La quatrième vignette de l’édition de 1836 a pour légende « Un mariage suivant la nature » et représente un couple à têtes d’oiseaux dans un décor champêtre s’embrassant à plein bec, épiés par un hibou jaloux, posté derrière un arbre.

Grandville, Les Métamorphoses du jour, « Un mariage suivant la nature », IV.

19Les Métamorphoses du jour paraissent la même année que la Physiologie du mariage, essai dans lequel Balzac s’interroge, non sans sarcasme et contradictions, sur la place de la nature et du naturel dans l’institution du mariage, contraire aux lois de la nature. Dans la vignette de Grandville, les têtes d’oiseaux explicitent et exagèrent l’idée d’un mariage assorti. L’hybridation des hommes à têtes de bêtes traduit en une image et met à l’épreuve l’analogie entre les « Espèces Sociales » et les « Espèces Zoologiques » (Balzac, 1842, p. 7), qui est au fondement de La Comédie humaine. Dans l’« Avant-propos » de 1842, Balzac fait de la « comparaison entre l’Humanité et l’Animalité » le soubassement de son entreprise romanesque et une clef de lecture de la société et des individus4. Dans chaque roman, portrait, ou scène de La Comédie humaine, les analogies anthropozoomorphiques participent d’un déchiffrement des signes et d’une activité herméneutique indissociable de l’art romanesque de Balzac. De manière extrêmement condensée et par le biais de la fantaisie, le « mariage suivant la nature » de Grandville est une réflexion sur l’endogamie et sur l’espèce. Dans l’édition de 1854, où les dessins sont accompagnés de textes de différents auteurs, cette vignette est suivie de l’épigraphe « Deux canards s’aimaient d’amour tendre », attribuée au « Bon La Fontaine ». La réflexion sur l’union contre nature prend un tour burlesque, dans cette parodie des « Deux pigeons », et la question de la reproduction, définitoire de l’espèce, devient le sous-texte de la grande fable de l’« amour tendre ».

Grandville, Les Métamorphoses du jour, 1836, XII.

20Dans un registre vaudevillesque qui tend vers l’absurde, la vignette 12 poursuit la réflexion sur l’espèce. Elle représente un père à tête de cerf tenant dans les bras un nourrisson à tête d’oiseaux, qu’il présente à une nourrice à tête de chèvre, laquelle poliment s’exclame : « Dieux ! comme y ressemble à Mosieur ». Le texte qui accompagnera la vignette en 1854 accentue la satire du mari cornu en faisant semblant de prendre le parti du cerf contre l’évidence du naturel, tandis que l’image illustre une filiation impossible, du point de vue de la nature :

En historien véridique, nous devons dire que les méchantes langues du quartier se sont exercées sur cette scène de bonheur intérieur. Elles ont prétendu que le petit, étant un oiseau, ne pouvait ressembler à son père, qui est un véritable cerf ; elles ont ajouté que les nourrices avaient l’habitude d’y voir aussi clair que notre chèvre du pays de Caux, et mille autres choses encore tout aussi mensongères. Mais ne vous y arrêtez pas, ce sont des calomnies ; et s’il vous arrive un pareil bonheur, faites comme notre dix-cors, qui n’en crut jamais un mot, et qui passa le reste de ses jours dans la béatitude des embarras charmants de sa paternité. (Grandville, [1836] 1854, p. 48)

21Faut-il en conclure que la zoomorphie satirique de Grandville tend vers une naturalisation des comportements sociaux, et blâme par la raillerie les mésalliances humaines et autres comportements contre-nature ? Je vois plutôt dans cette raillerie fantaisiste un mode exploratoire du Grandville balzacien, recherchant lui aussi les limites de « la comparaison entre l’Humanité et l’Animalité ».

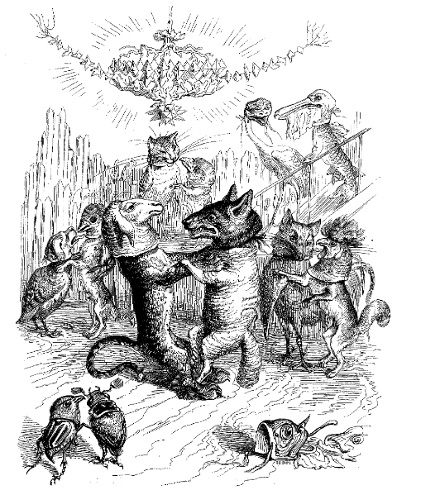

22Dans la première vignette des Métamorphoses du jour, des couples hybrides et mixtes ouvrent le bal, dans un carnaval joyeux, queer et dépareillé.

Grandville, Les Métamorphoses du jour, 1836, II.

23Située à l’orée du livre, cette scène me paraît illustrer les mots de Balzac :

Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une œuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. [...] La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. (Balzac, 1842, p. 7-8)

24Les Métamorphoses du jour de Grandville représentent un monde dans lequel une femme à tête de girafe est la compagne d’un homme à tête de singe, au moins le temps d’une danse, et dans lequel ni la femme ni l’animale ne se trouvent toujours être les femelles du mâle. Les illustrations d’hommes et de femmes à têtes de bêtes cristallisent l’analogie entre Espèces sociales et Espèces zoologiques, en chacun de leurs corps hybrides, ainsi que ses discordances, ses limites et ses incongruités, en un seul coup d’œil.

25À y regarder de plus près, on peut lire dans Les Métamorphoses une critique de certaines pratiques qui voudraient fonder leur légitimité sur un naturel prétendument incontrôlable, que la morale ne pourrait dompter. Ainsi de la vignette 24 qui représentent deux femmes à têtes de bêtes suivies par un homme-bouc et s’écriant : « Oh ! Le monstre d’homme ! Y nous suit toujours ».

Grandville, Les Métamorphoses du jour, XXIV.

26Dans cette scène de prédation humanimale, la tête de bouc fait surgir la question de l’instinct et de la pulsion sexuelle, paradoxalement incarnée ici par la tête et non par le corps, et suggérant une critique des comportements humains qui se font passer pour naturels et irrépressibles. La représentation de Grandville propose une inversion civilisée de la figure traditionnelle du satyre (ici, un homme à corne) et des nymphes (devenues femmes à museaux). Dans Un Autre monde, plusieurs scènes d’agression, déguisées en séduction, se déroulent dans les coulisses d’un bal masqué.

Grandville, Un Autre monde, p. 39.

27Cette version carnavalesque et sauvage d’une prédation masculine déjà illustrée dans les Métamorphoses du jour s’accompagne de ces mots : « Dans une galerie peu éclairée, un ours poursuivait une limande pour lui demander son adresse ; un lièvre hors de lui attaquait une lionne qui osait à peine lui résister » (Grandville, [1843] 2010, p. 39).

Les zoo-anthropomorphoses de Grandville : des histoires de formes

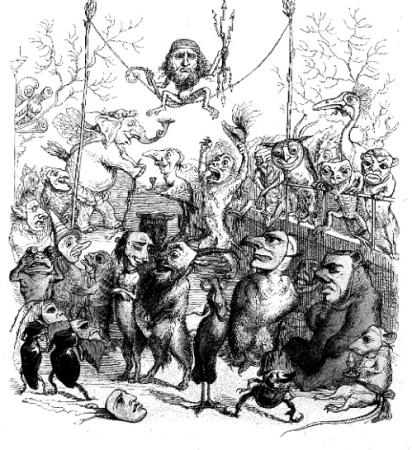

28Ces animaux qui portent les masques d’autres animaux illustrent la créativité vertigineuse de cette œuvre qui se situe bien au-delà de la satire zoomorphique traditionnelle et apparaît comme un immense kaléidoscope zoologique, où les formes s’échangent et les espèces se brouillent. Un Autre Monde dépasse ainsi la structure analogique des Métamorphoses du jour pour explorer toutes les modalités de fluidité dynamique et de plasticité métamorphique. Dans le Prologue, le Crayon s’est émancipé de la Plume, pour découvrir le monde par ses propres moyens, reléguant l’écrivain à l’arrière-plan. Les personnages principaux sont trois néo-dieux, nommés Puff, Habble et Krackq, qui voyagent chacun de leur côté, et se transmettent le récit illustré de leurs pérégrinations fantastiques, qui semblent correspondre à différentes modalités de zoomorphie, fantaisiste et satirique.

29Dans le chapitre VIII, « Caractères travestis et travestissements de caractère », Puff lit par exemple le récit du voyage de Krackq, invité à un bal donné par « des animaux de distinction », de « l’aristocratie sous-marine », dans lequel il découvre des bêtes déguisées en homme, qui le prennent « pour un animal » et admirent « l’exactitude de [son] travestissement » (Grandville, 2010, p. 42), comme s’il avait plongé, à la manière d’Alice, dans le monde à l’envers des Métamorphoses du jour, peuplé d’animaux à masques d’hommes.

Grandville, Un Autre monde, hors texte entre les pages 42 et 43.

30Ces masques toutefois ne sont pas de même nature que les masques d’animaux portés par d’autres animaux dans l’illustration précédente, issue du chapitre VII, intitulé « Carnaval en bouteille ». Respectivement portés par une lionne et un lièvre, les masques de lièvre et de lionne du carnaval étaient réalistes, tandis que ces masques humains sont exagérément expressifs, grimaçants et cauchemardesques. Dans La Bête et le souverain, Derrida évoque « cette aptitude à feindre, ce pouvoir du simulacre », signalant qu’elle passe pour être une caractéristique proprement humaine (Derrida, [2001-2002] 2008, p. 132). Dans leur milieu naturel, les espèces animales sont nombreuses à user du camouflage, par polymorphisme ou par homochromie (c’est-à-dire par l’aptitude à prendre plusieurs formes ou à harmoniser sa couleur à celle du milieu ambiant de façon temporaire ou définitive), à se faire passer pour autres qu’eux-mêmes, pour échapper à leurs prédateurs ou duper leurs proies. Le poulpe se mêle aux roches, en prenant leurs teintes, en rétractant ses tentacules et en gonflant son dos. Les scènes de travestissement et de carnaval imaginées par Grandville laissent entrevoir l’hypothèse d’un déguisement animal qui ne répondrait pas à la seule nécessité de la survie, mais à une intention de se déguiser, de parader et de jouer à être, le temps d’une fête, quelqu’un d’autre. Dans Le Mimétisme animal, Roger Caillois réfléchit aux stratégies de camouflage animal en termes de travestissement, et remarquait déjà dans le chapitre « Mimétisme et Psychasténie légendaire » de son ouvrage Le Mythe et l’Homme, les exemples innombrables de travestissements animaux et l’absence d’explications biologiques convaincantes, pour beaucoup d’entre eux.

31Dans le chapitre VII, le code allégorique était si brouillé et inhabituel que le sens de l’illustration semble précisément se trouver au-delà de l’analogie.

Une jeune brebis fort tendre ouvrit le bal avec une panthère sur le retour ; ce couple, valsant à peine du bout des pattes, captiva longtemps mes regards. […] Un renard faisait les yeux doux à une poule. Une perdrix coquette tenait en arrêt sous son coup d’œil fascinateur un braque amoureux. (Grandville 2010, p. 38)

32L’inversion carnavalesque opère parmi les espèces animales, à l’exclusion de l’espèce humaine. La panthère ne se déguise pas en duchesse ou en grisette, mais en brebis, et le renard, en poule. Les prédateurs se déguisent en proie, les félins en volatiles, les oiseaux en reptiles et les poissons en oiseaux. Dans ce monde à l’envers se renversant toujours un peu plus, Grandville explore tous les retournements et toutes les cabrioles, dans un vaste carnaval des animaux où l’homme n’est presque plus qu’un déguisement – et qu’un animal – parmi d’autres.

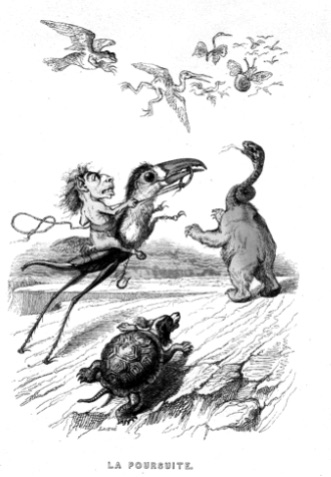

33Ces animaux ne sont pas hybrides mais masqués. Ils portent spontanément des têtes d’autres animaux, en miroir de ces hommes auxquels Grandville avait greffé des têtes de bêtes dans les Métamorphoses du jour. Les créatures hybrides que Grandville invente ne servent pas seulement la fantaisie de l’autre monde, mais plutôt une satire des nomenclatures scientifiques et une critique des pratiques d’extraction des animaux sauvages. Dans les chapitres centraux intitulés « Une après-midi au Jardin des plantes », Krackq atterrit dans un monde désertique où d’étranges créatures chassent des animaux rares (ci-dessous en haut) pour orner le Jardin des Plantes (ci-dessous en bas).

Granville, Un autre monde, hors texte entre les pages 106 et 107.

Granville, Un autre monde, p.116.

34L’illustration intitulée « La Poursuite » représente des hybrides monstrueux et inédits, dans une scène incroyablement créative où se mêlent une tortue à tête de chiot, un insecte-toucan chevauché par un coursier aux jambes de poney, ou encore une cigogne à cuisses de grenouille qui vole dans les airs. De même que les scènes de carnaval pouvaient s’interpréter au sens littéral comme des réflexions sur le goût d’autres animaux que les hommes pour le déguisement, la scène de la poursuite et de la capture est à la fois une satire des expéditions naturalistes et de l’appropriation des espèces sauvages, et une réflexion sur la domination et l’appropriation entre les espèces animales non-humaines. À droite, la version fantastique du Jardin des Plantes, et plus fantaisiste encore que celle des Scènes de la vie privée et publique des animaux, est une illustration loufoque des théories de Geoffroy Saint-Hilaire. Titulaire de la chaire d’histoire naturelle des Vertébrés à l’académie, il s’était opposé en 1830 à Georges Cuvier dans la célèbre « querelle des analogues », en défendant l’unité du plan de composition des animaux, contre l’hypothèse fixiste de Cuvier.

35Sur une ligne de crête où la satire prend un tour si fantaisiste que sa cible nous échappe, les hybrides et autres zoomorphoses font la satire des nomenclatures et classifications naturalistes, tout en rêvant aux infinies potentialités de la théorie unitaire de Geoffroy Saint-Hilaire, dans un éloge créatif, et pré-surréaliste.

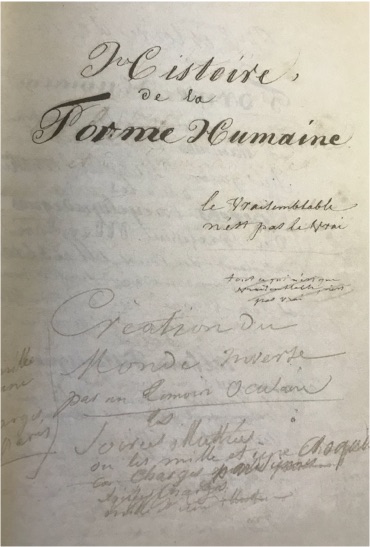

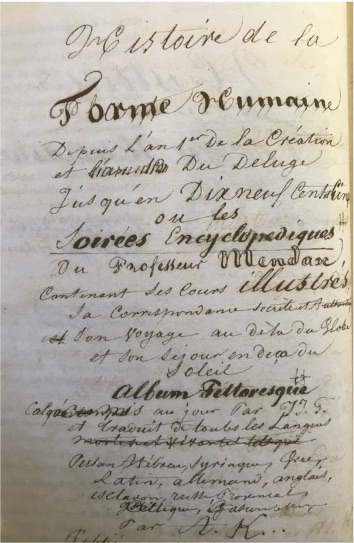

36L’avant-projet d’Un Autre Monde allait dans le sens de cette lecture. Dans son article intitulé « Le jongleur de mondes. Les dessins pour Un autre monde de Grandville », Ségolène Le Men reproduit quelques-uns des essais de titres calligraphiés (visibles ci-dessous) auxquels Grandville avait songé, parmi lesquels : Histoire de la forme humaine. Bien qu’il n’ait pas été retenu, ce titre dit toute la réflexion métaphysique qui dort sous la satire, et la manière dont la parodie des théories scientifiques (de Saint-Hilaire mais aussi de Lavater et de la fascination physiognomonique) se mêle à la chimère et au rêve de retrouver l’origine des espèces.

Études calligraphiées de Grandville préparatoires à l’Autre monde

37Là encore, le projet de Grandville est résolument balzacien. Si Balzac a fait l’éloge de Cuvier, notamment dans La Peau de chagrin, « l’Avant-propos » soutient, avec Geoffroy Saint-Hilaire, l’unité fondamentale du vivant par-delà la diversité morphologique :

Il n’y a qu’un animal. Le créateur ne s’est servi que d’un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L’animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer. Les Espèces Zoologiques résultent de ces différences. (Balzac, 1842, p. 7)

38Baudelaire reconnaissait à Grandville d’avoir « roulé pendant une grande partie de son existence sur l’idée générale de l’Analogie », mais déplorait qu’il n’ait abouti à une forme juste, « n’étant tout à fait, je cite encore Baudelaire, ni philosophe ni artiste » (Baudelaire, 1976, p. 558). Des Métamorphoses du jour à Un Autre Monde, Grandville n’a cessé de faire et refaire la création avec acharnement, créant à son tour un monde à l’envers, déformé et remodelé, que Baudelaire compare à « un appartement où le désordre serait systématiquement organisé ». C’est que le premier XIXe siècle ne cesse de chercher un sens et un ordre, social et naturel, dans une société révolutionnée, elle-même sens dessus dessous. L’appartement très balzacien de Grandville ne fait pas exception et explore, par la satire zoomorphique et les fantaisies plastiques, divers possibles des espèces animales, de leurs modes d’être, de leurs relations, de leur origine et de leur avenir.