La parole dans les fabliaux. Typologie, fréquence et fonctions des entorses langagières

1La parole dans les fabliaux1 n’a pas manqué d’attirer l’attention de la critique, ce dont témoigne la diversité des travaux produits sur le sujet. Certains d’entre eux sont consacrés à des actes de langage ou à phénomènes linguistiques spécifiques comme l’injure (Cobby, 2014), le mensonge (Gordon, 2010) ou les calembours (Corbellari, 2004). D’autres analysent avec finesse les mécanismes de la ruse langagière (Denoyelle, 1998), réfléchissent aux fonctions sociale et symbolique du langage (Bohler, 2006) ou aux problématiques de genre (Foehr-Janssens, 2006). Un tel engouement peut aisément s’expliquer. En 1998, Marie-Thérèse Lorcin observait déjà que « les personnages des fabliaux sont […] d’incorrigibles bavards et la parole est sans conteste leur moyen préféré de communiquer » (Lorcin, 1998, p. 372). Or cette parole a pour particularité d’être truffée d’entorses langagières ou, pour le dire avec les mots de Carla Casagrande et Silvana Vecchio, de « péchés de la langue » (Casagrande et Vecchio, 1991).

2Péchés de la langue est l’expression aujourd’hui consacrée pour désigner les écarts verbaux à propos desquels les théologiens et les moralistes ont abondamment écrit lorsque de récentes transformations sociales ont conduit de nouveaux interlocuteurs, comme les femmes ou les laïcs, à réclamer le droit de se faire entendre (fin XIIe-milieu du XIIIe siècles). Cette « parole nouvelle » (Le Goff et Schmitt, 1979, p. 261), interpersonnelle et horizontale se déploie en face de la parole verticale de l’Église qui, distinguant le bon du mauvais, combat avec acharnement les propos déréglés pouvant circuler dans les cours, les foires, les tribunaux, les écoles, les tavernes. Si, du côté clérical, la réprobation des fautes verbales s’avère vive et intense, il peut sembler étonnant que les fabliaux multiplient les entorses dans la parole qu’ils mettent en scène au discours direct. Cette dimension transgressive, dont les auteurs semblent avoir conscience, se voit encore accentuée par les fonctions que l’on réserve à ces fautes, ce que nous proposons de voir dans un second temps. À partir des définitions médiévales rencontrées dans les corpus théoriques et/ou normatifs, nous établirons en effet tout d’abord une typologie des péchés présents dans les dialogues et en déterminerons la fréquence.

I – Typologie et fréquence des péchés de la langue dans l’espace du dialogue

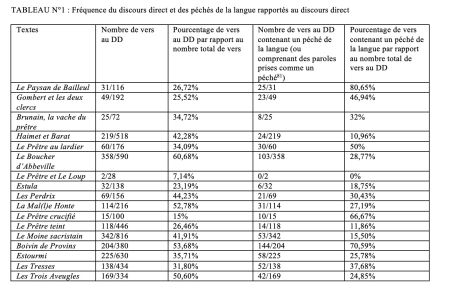

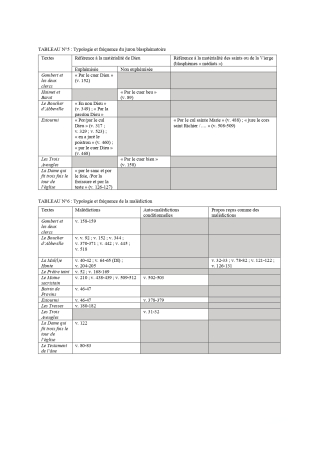

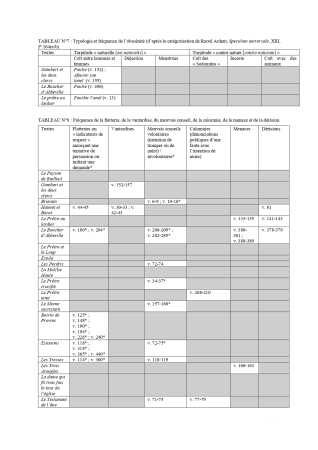

3Les observations de Marie-Thérèse Lorcin, d’après qui « les paroles occupent 40 à 60% des vers dans la majorité des contes » (Lorcin, 1998, p. 372), se vérifient en partie dans les textes au programme. La parole « vive », de fait, ne se déploie qu’occasionnellement sur moins d’un quart du texte2. Ailleurs, elle colonise près d’un tiers du texte3, voire sa moitié4 ou plus de sa moitié5. La silhouette des fabliaux se précise donc avec un partage peu ou prou égal entre narration et dialogue6. Cette silhouette peut encore s’affiner si l’on tient compte des modalités de la parole qui est mise en scène, et en particulier de ses modalités peccamineuses, qui restent prégnantes. Les déviances verbales se logent en effet généralement dans près d’un quart ou d’un tiers du discours direct7. Dans certains textes, elles accaparent même 50% de ce discours8, voire davantage9. À cela, il convient d’ajouter les occurrences figurant au discours indirect et au discours narrativisé, et que nous choisies de comptabiliser dans notre relevé10 – la question étant à présent de savoir quels sont les péchés présents dans les textes au programme, et lesquels sont les plus courants.

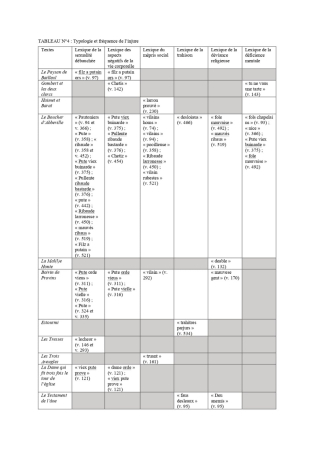

4Pas moins d’une douzaine de déviances linguistiques sont représentées dans les dialogues. Celles-ci s’avèrent particulièrement variées. Parce qu’ils entretiennent un lien lâche avec la vérité, le mensonge, le parjure, la vantardise, la flatterie et le mauvais conseil délimitent un espace de discours commun : on pourra les regrouper ensemble sous la bannière des « fautes contre la vérité ». Proférées avec l’intention de nuire à l’allocutaire ou au destinataire, l’injure, la malédiction, la menace, la calomnie et le juron blasphématoire constituent des comportements verbaux agressifs et violents délimitant un autre espace de discours. Un troisième horizon langagier, modulé par le (mauvais) rire, s’ouvre avec la moquerie et l’obscénité.

5Certaines déviances sont toutefois plus prisées que d’autres11. La flatterie (1 occ.12), la calomnie (2 occ.13), la moquerie (3 occ.), l’obscénité (3 occ.14), la vantardise (3 occ.15) et la menace (4 occ.16) se rencontrent rarement. Le mauvais conseil, que celui-ci soit involontaire (6 occ.) ou bien prononcé dans l’intention de tromper ou de nuire (4 occ.17), a davantage la faveur des personnages, tout comme le juron blasphématoire (13 occ.18) qui, nommant les membres de Dieu (Peraldo, 2019, p. 90), enracine la divinité (ou les saints) dans la corruption du corps humain. Les fautes les plus courantes restent donc, par ordre croissant : la malédiction (22 occ.19), l’injure (44 occ.) – pute et non fol étant particulièrement prisée par les personnages20, l’on en déduira que, dans notre corpus, ce n’est pas « la bêtise » qui est présentée comme « le pire des crimes » (Cobby, 2014, p. 122) –, le mensonge (65 occ. sur 330 vers21) et le parjure (plus de 75 occ. sur près de 180 vers22), qui retiendront plus avant notre attention.

6Jusque dans la seconde moitié du XIIIe siècle23, le mensonge ne saurait se penser en dehors des cadres posés par Augustin, aux yeux de qui ce péché s’apparente à la signification fausse des paroles dans l’intention de tromper24. Cette définition détermine donc le mensonge par deux relations complémentaires. La première se situe sur l’axe du vrai et du faux : le mensonge s’évalue alors comme une infraction à la vérité « logique », qui se manifeste par une inadéquation entre les mots et les choses. On parlera alors d’un discours « non véridique ». La seconde relation considère la posture du locuteur et suppose le recours à la notion d’intention (Vecchio, 1997, p. 119). Par intention, il convient d’entendre le sens éthique du terme qui relie un état cognitif et un état volitif dans l’accomplissement d’une action. Par intention de tromper, il faut donc comprendre que celui qui ment vise à détruire la vérité. Son acte de langage, non sincère, en bafouant la vérité « morale », produit un discours non « vérace ». Si l’on suit l’évêque d’Hippone, l’intentio fallendi est déterminante, puisque c’est elle qui permet de distinguer le mensonge de l’erreur, qui renvoie au fait de dire une chose fausse en pensant qu’on dit le vrai. Dans le cas de l’erreur, le locuteur, donc, se trompe, mais ne trompe pas (Augustin, 1969, p. 58).

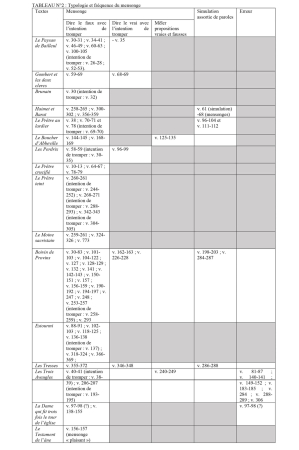

7Dans la mesure où, à la suite d’Augustin, les théologiens et les moralistes perpétuent par ailleurs la distinction entre le mensonge et la simulation (Vincent-Cassy, 1979 ; Vecchio, 1997, p. 120 ; Vecchio, 2006), la spécificité verbale de ce péché constitue notre premier critère de sélection. Ont donc été comptabilisées comme des mensonges toutes les simulations assorties de paroles25, et non les simulations silencieuses lors desquelles un personnage contrefait un mort26, affecte un certain état émotionnel27, feint de réaliser un geste28, etc. Dans le relevé, est considérée comme une occurrence mensongère toute réplique où le protagoniste mêle énoncés vrais et énoncés controuvés dans l’intention de tromper (3,23% des occurrences rencontrées), dit le faux dans l’intention de tromper (87,10% des occurrences rencontrées) ou dit le vrai dans l’intention de tromper (9,68% des occurrences rencontrées) – dans ce cas précis, on peut faire cas des implicatures conversationnelles29 volontairement erronées30. Cette intention de tromper est d’ailleurs fréquemment textualisée en amont du tour de parole31, parfois en aval32. Présent dans tous les fabliaux ou presque33, le mensonge caractérise avant tout Boivin de Provins, où l’on comptabilise plus de vingt occurrences colonisant cent-vingt-trois vers au moins. La simple erreur, en revanche, demeure ponctuelle. Celle-ci se rencontre uniquement dans Les Trois Aveugles34. Les propos, qui sont énoncés par ceux que le clerc a trompés, peuvent toutefois être interprétés35 comme des mensonges qui, dans les textes au programme, côtoient volontiers diverses formes de parjures.

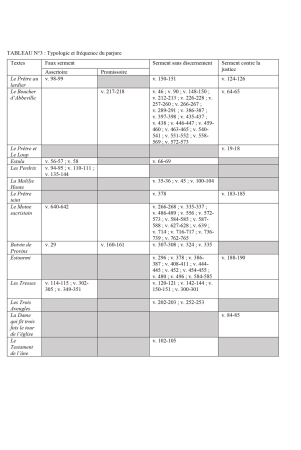

8Au Moyen Âge, pouvait être qualifié de parjure tout serment dépourvu de « vérité [veritas] », de « jugement [judicium] » et/ou de « justice [justitia] ». Aux yeux de Pierre Lombard, « Est […] un parjure : soit dire une chose fausse en jurant avec l’intention de tromper, soit dire une chose fausse sans l’intention de tromper, soit dire une chose vraie en jurant avec l’intention de tromper [Periurium ergo vel iurando loqui falsum cum intentione fallendi, vel iurando loqui falsum sine intentione fallendi, vel iurando loqui verum cum intentione fallendi] » (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 220 ; trad. éd. Ozilou, 2014, p. 456). Trois cas de figures contreviennent donc à la condition de vérité, à savoir : la combinaison ‘discours non véridique et locuteur non sincère’ ; la combinaison ‘discours véridique mais locuteur non sincère’ ; enfin, la combinaison ‘discours non véridique mais locuteur sincère’. La condition de vérité doit être aussi bien présente dans le « serment assertoire [iuramentum assertorium] », où le jureur prend Dieu à témoin de la vérité qu’il énonce, que dans le « serment promissoire [iuramentum promissorium] », qui a pour but de confirmer la sincérité d’une intention actuelle ayant en vue une chose future (Iung, 1941)36. Dans nos fabliaux, l’on jure souvent le faux avec37 ou sans38 l’intention de tromper39. Il arrive toutefois que les personnages jurent le vrai avec l’intention de tromper : Les Perdrix (v. 94-95), Boivin de Provins (v. 160-161) et surtout Les Tresses (v. 302-305 et v. 349-351) en offrent des exemples intéressants.

9Pour satisfaire à la condition de justice, la chose jurée, qui se veut honnête et autorisée par la loi de Dieu et des hommes, ne doit s’opposer ni à la foi ni à la charité (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 225 ; trad. Ozilou, 2014, p. 462) – ce que ne respectent manifestement pas une poignée de serments rencontrés dans nos textes. Leur énonciation peut être motivée par la volonté d’intimider quelqu’un40 ou par le besoin d’exprimer un désir intense de vengeance41. Enfin, la condition de jugement fait défaut lorsque le locuteur a la présomption de jurer alors qu’il n’a pas très clairement saisi ce qui est vrai (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 220 ; trad. Ozilou, 2014, p. 455). Autrement formulé, tout serment fondé sur un état cognitif vacillant constitue un cas de parjure, de même qu’est interprété comme un parjure (par les théologiens et les moralistes du moins), le fait de jurer « spontanément [sponte] » et « sans nécessité [sine necessitate] » (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 221 ; trad. Ozilou, 2014, p. 456). Or jurer est considéré comme nécessaire pour prouver l’innocence, confirmer une alliance de paix ou persuader les auditeurs de ce qui leur est utile (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 221 ; trad. Ozilou, 2014, p. 456). En dehors de ces trois contextes judiciaire, politique et rhétorique, les serments sont illicites. Dans les fabliaux, l’on comptabilise pourtant au moins cinquante-sept occurrences de cette sorte de serments illicites, réparties dans onze des textes au programme. Certains textes se démarquent même par le nombre d’items qu’ils concentrent. C’est le cas d’Estormi (10 occ.), du Moine sacristain (13 occ.) et, surtout, du Boucher d’Abbeville (19 occ.).

10La présence des fautes les plus prisées par les personnages (à savoir : le mensonge, le parjure, l’injure et la malédiction) renvoie la même image d’une humanité querelleuse et menteuse que l’on retire des écrits d’un Jacques de Vitry (Longère, 1975, p. 301 sq. et p. 370) et tend donc à transformer nos textes en miroir de la réalité, telle que celle-ci, du moins, pouvait être médiatisée par les discours cléricaux : les premières fonctions qu’assumeraient les entorses langagières seraient donc mimétiques, expressives, figuratives et/ou critiques. Toutefois, l’audace des textes au programme ne se limite pas à truffer les dialogues d’écarts langagiers : les fabliaux confèrent à ceux-ci des rôles cruciaux sur le plan narratif.

II – Fonctions des entorses langagières

11Une modalité de parjure particulièrement prisée par les personnages, à savoir celle du serment « léger [« legier] » (La "Somme le roi" par frère Laurent, éd. Édith Brayer et Anne-Françoise Leurquin-Labie, 2008, p. 165) remplit très régulièrement une fonction mimétique. Dans les textes au programme, l’écrasante majorité des formules en par grâce auxquelles ces serments sont prononcés ne sont plus senties comme l’expression d’un engagement (Lagorgette, 2016) : souvent pourvues d’une force illocutoire réactive et, dans une moindre mesure, d’une « force illocutoire initiative » (Roulet, 1981), elles assument en effet globalement une fonction « interactive » (Aston, 1977) qui participe à la création de dialogue en semblance de réalité. Quand une logique de persuasion anime le locuteur, ces formules, fortes de leur valeur assertive, fonctionnent souvent comme des marqueurs de sincérité. En ce sens, elles équivalent à des attestations de véracité du discours utilisées pour orienter le jugement de l’allocutaire sur sa conduite ou son propos, pour gagner son assentiment42. En contexte optatif, elles expriment l’insistance du héros à obtenir quelque chose auprès de son interlocuteur. Elles permettent alors d’introduire une requête43, un ordre44 ou un reproche, c’est-à-dire une demande implicite de changer d’attitude45. Dans nos fabliaux, tous les serments « legiers », bien sûr, ne relèvent pas systématiquement d’une logique de persuasion. Le plus souvent en effet, par Dieu (ou ses équivalents) revêt la valeur d’une formule phatique (Lagorgette, 2016) dénotant l’effort engagé pour « construire le dialogue vers autrui » (Denoyelle, 2010b, p. 185). Elle constitue alors un « signa[l] d’enchaînement » satisfaisant la « règle de continuité » entre les répliques et marque ainsi la « coopération » (André-Larochebouvy, 1984, p. 145) des partenaires langagiers. Cette continuité entre les répliques peut être logique et/ou simplement formelle46 : ces serments se contentent souvent d’occuper « le canal de communication » (André-Larochebouvy, 1984, p. 149) et visent simplement à signaler que l’on prend la parole47. Dans cet emploi, ils permettent à l’occasion d’indiquer la prise de position du locuteur vis-à-vis de la parole qui précède en notifiant indirectement ses dispositions. Celles-ci peuvent être mimétiques48 (placés avant ou après un adverbe d’assentiment comme « volontiers » ou « oui » : les serments « legiers » permettent alors d’exprimer le haut degré d’adhésion du personnage à la parole d’autrui) ou agoniques. Dans ce cas-là, la formule utilisée se trouve mise au service d’une stratégie de distanciation49 (André-Larochebouvy, 1984, p. 151). Les exemples abondent, en particulier dans Le Boucher d’Abbeville50. Au même titre que les malédictions, les injures ou les jurons blasphématoires, les serments « legiers » permettent enfin d’accomplir parfois simultanément des actes de langage expressifs : ils œuvrent alors à la traduction d’une émotion positive ou négative, comme la surprise51, la colère et/ou l’indignation52 ou la peur53. Utilisés ainsi, ils participent à la textualisation d’une subjectivité donnée et renforcent l’illusion d’une vérité (ou pseudo-vérité) psychologique54 tout en donnant l’impression de saisir sur le vif un échange de la langue du « quotidien ».

12Mimant des énoncés prétendument spontanés, certains péchés constituent donc bien des artefacts littéraires ménageant des « effets » d’oralisation55 qui permettent d’évoquer « une représentation socio-discursive partagée » capable d’emporter l’« adhésion du lecteur » (Rosier, 1999, p. 30). Ces fautes opèrent comme de véritables realia linguistiques voire sociolinguistiques : leur fonction n’est dès lors plus seulement mimétique, mais également figurative – pensons aux jurons blasphématoires qui, dans Estormi, ponctuent les répliques du neveu que l’on présente comme un joueur invétéré. Or les textes cléricaux associent fréquemment les joueurs à ce péché (Henry, 1965 et 1981). Une telle fonction prend aussitôt une consonance critique, qui peut être parfois très marquée. Le cas est patent dans Les Perdrix, qui n’identifie pas seulement les êtres féminins au péché de gourmandise, mais aussi au mensonge – notre texte est en effet sarcastiquement présenté comme la démonstration en acte d’une vérité misogyne : « Fame est fete por decevoir, / Mençonge fet devenir voir / Et voir fet devenir mençonge » (v. 151-153). Par jeu ou sérieusement, plusieurs fabliaux exploitent ou réfléchissent ainsi des clichés cléricaux qui associent certaines fautes langagières à des catégories sociales, professionnelles ou de genre. La fonction la plus notable que remplissent les entorses verbales se situe toutefois sur le plan narratif.

13S’il convient de distinguer récit et discours, il n’est pas nécessaire en revanche de démarquer action et parole. Je m’intéresserai même ici aux paroles qui sont action56, et plus spécifiquement aux paroles peccamineuses qui sont douées d’opérativité. Celles-ci jouent un rôle-clé dans cette « succession d’états et de transformations » (Adam, 1994, p. 61) constitutive de la narrativité : ce faisant, occupent une place de choix dans la syntaxe du récit. Propositions-clés de certains dialogues « catalyseurs57 », plusieurs déviances influencent en effet directement le cours des évènements. Modulant ainsi la physionomie de nombreuses séquences ou micro-séquences, elles se révèlent indispensables à la suite de l’histoire. Une séquence narrative est constituée de cinq macro-propositions interdépendantes : la Situation initiale ; la Complication ; l’Action ; la Résolution ; la Situation finale. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la Complication afin d’observer comment certains péchés peuvent, à l’échelle macro-structurale, déclencher l’Action et, ce faisant, nouer l’intrigue ou, à l’échelle microstructurale, introduire une nouvelle dynamique narrative. Nous nous attacherons ensuite aux péchés qui, en constituant des propositions actionnelles déterminantes, œuvrent directement à la Résolution.

14Les mauvais conseils (dans Brunain58), la calomnie (dans Le Testament de l’âne59), la vantardise (surtout lorsqu’elle est adressée à la mauvaise personne, comme dans Gombert60) ou encore le mensonge (dans Les Trois Aveugles61 et dans Boivin de Provins62) sont susceptibles d’agir comme de véritables forces perturbatrices orientant ou réorientant la dynamique de l’histoire. L’exemple le plus original se rencontre avec la malédiction (ou la pseudo-malédiction) dans La Mal(l)e Honte. Dans ce fabliau, la mort d’un personnage nommé « Honte » et la tâche qu’il confie à son ami (remettre la moitié de sa fortune au roi) lancent l’action63. Néanmoins, le véritable nœud s’élabore quand le vilain essuie le premier refus du souverain. Or ce refus est motivé par un quiproquo que seul rend possible la syntaxe médiévale et son cas régime absolu utilisé pour marquer la possession. Commentant son geste (qui consiste à remettre au prestigieux destinataire le coffre et son contenu), le héros réalise un acte de langage assertif : « “Je vous aport la male Honte ; /La male Honte recevez” », affirme-il aux vers 32-33. Mais cet acte de langage (dont l’importance est ironiquement soulignée par l’usage du chiasme) obtient un effet perlocutoire inattendu (du moins, du point de vue du rusticus) : il provoque la colère du roi qui « s’aïre » (v. 39) et ordonne l’exclusion brutale de l’importun64 (conséquence de l’effet perlocutoire). On goûte donc ici un écart interprétatif comique : l’équivoque repose sur la polysémie de male honte65 qui, pour le paysan, dénote un objet du monde (un coffre rempli d’argent) mais qui, pour son interlocuteur, a la valeur d’une malédiction. Male honte constitue en effet une locution très commune pour appeler au malheur de l’autre66 : on la retrouve dans cet emploi dans Le Boucher d’Abbeville au vers 45 (« Que male honte vous aviegne »), dans d’autres fabliaux qui ne sont pas au programme (comme La Demoiselle qui songeait, Connebert, etc.) ou même aux vers 204-205 de notre texte. Aux vers 32-33, 78-82, 121-122 et 126-131 toutefois, le contexte n’est ni invocatif, ni subjonctif ni optatif (Zimmermann, 1995, p. 38) ; pourtant, le souverain reçoit bien l’énoncé produit comme une malédiction, ce qu’atteste la présence d’un vocable métadiscursif au vers 86, quand il accuse son partenaire langagier de le maudire.

15Ce fabliau ne permet pas seulement d’observer le rôle joué par une entorse langagière dans la causalité du récit, mais aussi d’observer comment un texte de fiction permet de « penser sans concepts » (Goyet, 2006) deux conceptions différentes du langage, s’invitant ainsi avec humour dans les débats savants contemporains67. Mal(le) Honte relance en effet la discussion sur la façon d’envisager le langage, à savoir : la parole énoncée doit-elle être envisagée du côté de sa production ou bien, selon une perspective plus sociale que morale, du côté de sa réception ? Savoureux, le quiproquo confronte en effet l’intention mentale (ou « intérieure ») du locuteur (qui informe le roi du présent qui lui est fait) et l’interprétation « extérieure », c’est-à-dire celle que le récepteur associe conventionnellement à la parole énoncée (Rosier-Catach, 2004, p. 296 sq.). L’intrigue se nouant autour de la (mauvaise) réception de la parole du vilain, le texte met l’accent, dans un premier temps du moins, sur « la relation entre ce qui est proféré et ce qui est reçu » (Rosier-Catach, 2004, p. 296). De cette façon, il nous invite à réfléchir au fonctionnement du langage dans une communauté d’hommes qui partagent des « règles de discours, règles de production et d’interprétation des énoncés eux-mêmes, règles de comportements linguistiques » (Rosier-Catach, 2004, p. 298).

16Doué d’une opérativité presque « magique » (si l’on pense à l’ultime malédiction prononcée par le protagoniste aux vers 204-205 qui finira bien par infliger au roi la « honte68 » tant redoutée69), la malédiction se présente donc bien comme un péché apte à transformer les états, initiaux comme finaux. Le mensonge en constitue un autre. Qu’il soit ou non étayé par des signes extralinguistiques (un geste, un accessoire, etc.), il revêt en effet moins souvent la valeur d’une proposition actionnelle à même d’initier la Perturbation que de nous introduire aux portes de la Résolution. La dimension opératoire des mensonges dans le dénouement de bien des séquences ou micro-séquences70 peut être saisie à travers l’effet perlocutoire que ceux-ci produisent et la (ou les) conséquence(s) de cet effet. Le locuteur prône un fait (le plus souvent faux, mais parfois vrai) en vue de tromper l’allocutaire – l’enjeu étant de transformer l’état mental de ce dernier, de modifier ses opinions, ses croyances ou ses sentiments (Rosier-Catach, 2014, p. 520), y compris lorsque (ou justement parce que) le but illocutoire affiché semble pour le locuteur de s’obliger à dire la vérité. Plusieurs modalisateurs rendent compte de l’effet illocutoire qu’un énoncé controuvé produit chez l’allocutaire : ainsi des verbes cuider71 et penser72. La finalité d’une grande partie des mensonges n’est toutefois pas (ou pas seulement) d’ordre cognitif mais pratique : il s’agit en effet moins de faire croire que de faire faire ou, plutôt, de faire croire pour faire faire, c’est-à-dire d’inciter indirectement l’allocutaire à agir d’un le sens escompté par le locuteur. Tel semble être l’enjeu réel de ce péché qui relève d’une « stratégie interactionnelle ayant pour fin la manipulation du comportement de l’autre » (Vernant, 1997, p. 71). Pour parvenir à ses fins, il est néanmoins parfois nécessaire que le protagoniste seconde son acte assertif (où les mots, volontairement, ne s’ajustent pas au réel) par un acte directif (Denoyelle, 1998). Cette capacité d’action propre au mensonge (et, par extension, au faux serment assertoire) permet de dénouer bon nombre de séquences ou de micro-séquences dans nos contes. Si l’on embrasse les catégories médiévales et que l’on suit la tripartition lombardienne (Lombard, éd. Ad Claras Aquas, 1981, p. 213 sq.), l’écrasante majorité de la catégorie du mensonge « officieux [officiosum] » visant une utilité pour soi73 (se débarrasser d’un mari importun74 ; prouver son innocence75 ; s’extraire d’une situation embarrassante76) sont en effet efficaces. Il en va de même des mensonges « pernicieux [perniciosum] » à travers lesquels le locuteur cherche à nuire par vengeance77 ou pour la prouesse (dans Boivin78). Même le seul mensonge « joyeux [iocosum] » que nous rencontrons dans le corpus (celui-ci est énoncé pour plaire et non pour tromper) a quelque pouvoir : prononcé à la fin du Testament de l’âne, il permet en effet au prêtre coupable de sacrilège « local » de signaler un arrangement financier à l’avantage de l’évêque, qui n’est pas dupe.

*

17 Par le nombre et la diversité des entorses langagières qu’ils représentent dans leurs dialogues, les fabliaux, à l’instar des discours cléricaux, donnent le sentiment qu’à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, les péchés de la langue sont partout, et dans toutes les bouches. Leur représentation est toutefois loin d’être homogène. Les péchés ayant trait au (mauvais) rire sont minoritaires, ce qui peut d’ailleurs paraître étonnant dans ce corpus de la veine comique. Prolifèrent en revanche les fautes contre la vérité (en particulier le mensonge et le parjure) ou les cas de violence verbale (notamment l’injure et la malédiction). Toutefois, la faible représentation de certaines fautes n’empêche pas ces dernières d’assumer des fonctions parfois essentielles, notamment sur le plan narratif (pensons à la vantardise, au mauvais conseil ou à la calomnie qui agissent à l’occasion comme de véritables forces perturbatrices). L’opérativité des péchés est loin d’être toujours égale. Certains d’entre eux visant à faire faire sont plus efficaces que d’autres : pour dénouer une situation, le mensonge se montrera ainsi davantage opératoire que la menace, qui peut être définie comme l’expression verbale d’un projet de nuire à autrui79 – l’enjeu étant alors d’instaurer un nouvel état de chose (Weill, 1991, p. 235). Or non seulement la menace se présente rarement comme efficace, mais en outre elle demeure fort rare à l’échelle du corpus : pour obtenir ce qu’ils veulent, les personnages (et, partant, les auteurs) sont davantage intéressés par la parole détournée, fallacieuse que par cet acte de langage explicitement directif. La raison n’est sûrement pas tant idéologique qu’esthétique : l’intérêt du récit, sa saveur, de fait, le suspense créé à l’origine des différentes intrigues reposent autant sur la question du « quoi » (le personnage échouera-t-il ou réussira-t-il dans son entreprise ?) que sur celle du « comment », des modalités mises en œuvre par le héros pour parvenir à ses fins et, par là-même, pour accomplir son programme narratif. Le public se délectera ainsi davantage des séquences langagières actionnelles qui, reposant sur la manipulation des signes, nourrissent la curiosité que n’aurait manqué d’étouffer la mise en place d’un principe résolutif exclusivement fondé sur des actes de langage trop directifs et transparents. Articuler ainsi la description des structures textuelles avec l’interprétation de leurs fonctions discursives nous amène in fine à considérer la parole du texte, et non plus à la seule parole dans le texte.

18Si l’on s’attache à la parole du texte, l’on observera que le discours que les fabliaux, indirectement, tiennent sur le langage et l’éthique communicationnelle s’avère profondément transgressif. Les représentations qu’ils offrent globalement du langage et l’éthique communicationnelle qu’ils mettent en scène se coulent en effet difficilement dans le système idéologique construit et défendu par l’Église. Alors que cette dernière prône l’utilisation d’une parole vertueuse, nos textes multiplient les occurrences peccamineuses et, par la voie narrative, présentent l’absence de coopération comme le « gisement fondamental de paroles opératoires » (Andrieu, 2014, p. 80) capables d’influer sur le cours des évènements et de garantir les succès de leurs héros. Volontairement ou non80, par simple jeu ou dans un esprit contestataire, sur le mode de l’écart et du renversement, ils valorisent donc, en marge de la littérature normative, les entorses verbales.