« De la déprise en architecture »

1Christian de Portzamparc : Après 1968, dans les écoles d’architecture, il était devenu honteux de dessiner. Cela venait d’une protestation contre l’obscurantisme anachronique d’une École qui demandait aux étudiants de faire de magnifiques rendus, à la façon des prix de Rome, montrant des cieuximpressionnants, sur des thèmes comme des centres de méditation internationaux en haut d’une haute montagne… Nous, au contraire, réclamions d’être de notre époque et de nous occuper du logement. Les anciens nous disaient d’accepter ce qu’on nous proposait, que cela nous permettait de rêver librement, mais nous, nous voulions rêver à des choses qui se feraient, sans nous contenter de ces expériences académiques. Tout cela s’accompagnait d’une prise de conscience politique, parce qu’en même temps, nous écoutions les maîtres de l’époque, sans rester confinés dans l’École des Beaux-Arts. Même à l’École, on avait fait venir Françoise Choay, autour de 1965 ; elle ouvrait devant nous L’Urbanisme, utopies et réalités1 et nous invitait à découvrir toute l’histoire du xixe siècle, les cités-jardins, Ebenezer Howard… Tout cela nous avait agrandi le regard et nous en avions tiré l’idée qu’il fallait être rationaliste et que le dessin ne pouvait pas être un vecteur de la pensée ; c’était du geste, et le geste ne pensait pas. Nous arrivions donc à cette aberration que les élèves obtenaient des diplômes d’architecture uniquement avec des textes.

2Je ne connaissais pas très bien Roland Barthes, mais j’étais membre de quelques jurys d’architecture où il était invité et je le croisais dans des séminaires, si bien que je lui ai parlé de ce phénomène. La sémiologie conduisait les élèves à se dire : « La ville est un texte. Il faut donc comprendre le langage, puisque c’est à travers le langage qu’on comprendra le monde, pas à travers les plans, les coupes et le visible. Il faut s’extraire de la gangue des sensations, comme on nous l’a dit il y a deux mille ans. » Quand je lui ai présenté mes appréhensions, Barthes m’a répondu : « Effectivement, on peut perdre beaucoup, oui, je comprends… » C’est qu’il était déjà lui-même en train de changer. Si je ne me trompe pas, il écrivait alors Le Plaisir du texte – cette conversation a eu lieu en 1971-19722… J’ai donc obtenu de sa part une écoute, alors qu’il avait écrit des textes sur la sémiologie de l’architecture et de l’urbanisme, sur les syntagmes et les paradigmes, sur la façon d’écrire l’architecture à partir de la colonne, ses modules, son chapiteau, ses triglyphes et métopes, en disant que tout cela, c’était une organisation linguistique3 ; il lui manquait quelque chose d’essentiel : l’espace, le vide, qui lui ne se « parle » pas. On peut décrire un agencement, puis, avec un texte, le reproduire, mais quand on parle du vide, si on en donne la largeur, la hauteur, parvient-on vraiment à en décrire les qualités ?

*

3LhT : Dans vos écrits, vous avez souvent évoqué l’importance, pour l’architecte, d’une « pensée sans langage ». Cela vous préoccupe-t-il toujours ?

4Christian de Portzamparc : Tout le temps. Mais depuis cette époque, je me suis un peu assagi, j’ai essayé de moins en parler. Comme je n’ai pas percé ce mystère, cela devenait une obsession un peu ridicule. Tout de même, dans une discussion assez récente avec Philippe Sollers, nous en parlons beaucoup4. J’avais aussi eu une grande discussion avec Jean Baudrillard à ce sujet. Nous nous connaissions depuis l’époque de l’université de Vincennes, pas très bien mais suffisamment pour avoir déjeuné ensemble quelquefois, avec d’autres. Je l’ai retrouvé dans un avion qui revenait de Rio et je lui ai dit : « Quand je dessine, je n’ai pas besoin de formuler l’idée pour faire un autre dessin. Pas nécessairement, en tout cas. Je peux dessiner, faire évoluer, regarder ce qui se passe, je suis « à mi-chemin » : il y a une pensée qui court dans le visible, que je me contente de faire advenir… On pense sans le langage ; en tout cas on peut le court-circuiter. » Ce à quoi il me répond : « Alors là, ça, je ne vois pas. Cela me semble complètement impossible, je ne peux pas te suivre. » C’était pour lui un blocage. Quand vous dites à un philosophe qu’on peut penser sans le langage, il y a de bonnes chances qu’il se prenne la tête entre les mains. En revanche, les écrivains réagissent différemment. Sollers m’a dit cette phrase intéressante : « Plus j’écris, plus je vois. » C’est très juste. En étant honnête, je m’apercevrai que si je vois bien, c’est parce que j’ai appris à parler et parce qu’on a nommé les choses.

5Je me souviens d’une visite à la Villa Savoye de Le Corbusier, qui était encore une ruine à cette époque, avec un groupe de sept ou huit personnes, dont quelqu’un qui travaillait pour le ministère de la Culture. J’étais encore étudiant. Quelqu’un s’est alors exclamé : « Ah, l’espace ascensionnel, chez Le Corbusier, c’est épatant ! » – nous montions par la rampe et en même temps par l’escalier… Ce simple mot, « ascensionnel », a provoqué en moi un déclic. Tout d’un coup, je voyais les choses autrement : par un simple mot. Il y avait une certaine affectation dans cette formule, une volonté de paraître savant, mais le mot avait bien un sens, quelque chose, même, de poétique, qui n’était pas tout à fait rigoureux, mais qui avait une force descriptive.

6Quoi qu’il en soit, ce rapport entre le langage et le visible est assez mystérieux. Je ne pense pas qu’on puisse en faire le tour, même que ce soit si intéressant que cela, mais c’est tout de même un thème très fort pour la littérature, pour les poètes et pour nous les architectes. D’ailleurs, j’ai toujours été passionné par le fait que, quand on lit un roman, on le visualise. En lisant Dostoïevski, vous avez tout de suite une vision des lieux, de la maison, du chemin par où le personnage sort, etc. Pas forcément des visages, dont vous n’avez qu’une vague notion ; mais pour comprendre ce que vous lisez, dès qu’un roman est un peu descriptif, vous spatialisez tout de suite les lieux. Ce travail est assez amusant, parce que vous ne faites pas d’effort, cela vous vient comme dans un rêve. Quand vous voyez un film, vous êtes quelquefois très déçu, parce que la spatialisation proposée par l’auteur est tout à fait différente de la vôtre. Elle peut même n’être guère raisonnée : il a pu trouver un décor à tel endroit, un décorateur lui a amené tel élément… Il a pu avoir telle idée pour raconter le drame, la scène, les personnages, mais peut-être que le décor, pour lui, ce n’était qu’un fond ; pour moi, en revanche, c’est absolument essentiel. J’avais une vision des lieux du roman, quel que soit ce roman, même un roman de gare.

*

7LhT : À Jean Baudrillard, vous disiez dessiner sans « formule » dans votre esprit, les choses apparaissant selon un autre mode que celui du langage. Il y a derrière cela l’idée de laisser advenir ce qu’on ne maîtrise pas autant que les mots, que la grammaire, que l’agencement du langage, si tant est qu’on les maîtrise.

8Christian de Portzamparc : Exactement. Il y a presque deux phases dans le travail de conception d’un projet. Vous avez une partie qui est plutôt de l’ordre du langage, dont je discute avec mon équipe, avec le client, avec les urbanistes de la ville, et qui porte sur une série d’options logiques, de possibilités de densité, d’orientation, d’ensoleillement, de vue, de logique historique, de grands axes, de sens de la ville… Tout cela peut s’écrire, se traduire en schéma, donc ce sont des concepts au sens où toutes ces idées peuvent être remplacées par une phrase. Cela conviendrait à Baudrillard. Par la suite, il y a une phase où l’on cherche comment donner corps au projet du point de vue matériel : couleurs, proportions, modes constructifs, etc. Et l’on entre dans un autre domaine : c’est celui de Cézanne, quand il dit que son affaire, ce sont les sensations5, qu’il peut passer une journée entière simplement en se penchant un peu à droite, un peu à gauche, devant la montagne Sainte-Victoire ou le Jas de Bouffan. Pour un architecte, à un moment donné, ce qui importe, ce sont les sensations que ce qu’il fait produira, comme d’ailleurs pour un écrivain : il produit à la fois des rêves, des sensations et de la logique. C’est un mélange. Et pour obtenir ces sensations, on a besoin d’autre chose que d’un raisonnement logique forcené. Il faut laisser aller, procéder à une « déprise »…

*

9LhT : Revoilà Barthes…

10Christian de Portzamparc : Oui. Et c’est beau, cette formule ! Se dire qu’on est dans un état de perméabilité, c’est-à-dire qu’à ce moment précis, tout peut vous faire votre miel : vous regardez une cruche ou un journal, ou bien vous voyez un film, et à la sortie, lorsqu’une idée vous vient, vous comprenez vaguement que le film en a été le déclencheur. Non que ce lien soit forcément direct, mais tout peut vous faire bouger ; ce n’est pas de l’ordre du raisonnement et du concept. Le dessin, les maquettes, les objets trouvés qui viennent s’y mêler, les hasards, font partie de ce travail.

*

11LhT : Et vos projets manqués, non concrétisés ? Que représentent-ils pour vous, qu’en faites-vous ?

12Christian de Portzamparc, en présentant Les dessins et les jours, à paraître en 2016 aux Éditions Somogy : Pour ce livre, on m’a demandé des entretiens, en me proposant qu’ils soient illustrés par des croquis. En voyant ceux-ci, je me suis dit qu’ils n’auraient un sens que s’ils racontaient le processus de fabrication des projets, ce qui précède le résultat, puis j’ai voulu que cela prenne un tour autobiographique. Nous avons donc procédé à une sélection qui s’étend sur trente ans, dans une ligne strictement chronologique : on voit les occasions qui se succèdent, les croquis premiers, accompagnés de quelques explications. On peut bien saisir l’interaction entre le langage et le visible. Ici, les « hautes formes » ; là, deux pages prélevées sur un carnet de soixante pages, qui montrent une recherche… Petit à petit, on voit comment la logique s’inscrit dans mon travail, jusqu’à la fabrication. De plus, on peut voir des projets comme celui de La Roquette, qui n’a pas été construit. Tous les projets sont comme des fictions et à ce titre ils ont une valeur. Certains sont comme des partitions qui ne seront jamais jouées.

13Je suis obligé d’en faire le deuil, parce que je passe à autre chose, mais parfois, la déception a pu être très grande. Dans ces cas-là, il vaut mieux, un mois après, respirer autre chose… En général, d’autres projets arrivent. À Marseille, dans les années 1988-1989, j’avais développé un projet pour la roche de Samatan. C’est un endroit superbe, avec une falaise de 40 mètres. Je ne voulais pas faire une construction continue le long de la rocade, parce que tout ce qui est derrière n’aurait eu aucune « qualité ». On m’a écouté cinq minutes et on a finalement donné le projet à un promoteur qui avait dû apporter plus d’argent. Ils ont fait quelque chose d’affreux, tout le monde s’en plaint. Il y a une ligne construite, et les espaces derrière sont sans valeur. On ne voit plus la falaise. Alors que dans mon projet, la falaise est bien là, avec ses maisons et tout un territoire de terrasses. Les bâtiments se tournent à la fois vers le soleil et la mer. Et cela n’a pas été construit. J’étais furieux, déçu… Dans le livre, je raconte parfois, sans exagérer, sans chercher le scandale à tout prix, comment on pouvait être reçu cinq minutes après six mois de travail par des maires qui s’en fichaient complètement et qui s’apprêtaient à faire une grosse bêtise. On se dit qu’on avait quand même quelque chose… À l’époque, j’étais plus jeune ; aujourd’hui, je sais que je serais écouté.

« Hautes formes » (Paris, 1975-1979), © Nicolas Borel et Atelier Christian de Portzamparc

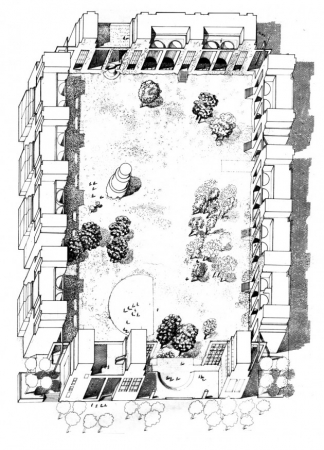

Projet de La Roquette (Paris, 1974) © Atelier Christian de Portzamparc

*

14LhT : Ce livre peut aussi réveiller l’imaginaire des lecteurs, puisqu’on y voit ce qu’aurait pu être la ville à la façon d’une réalité alternative.

15Christian de Portzamparc : Peut-être, je l’espère. Je ne sais pas comment les lecteurs le prendront. C’est d’abord intéressant pour les architectes, qui verront comment j’ai procédé. Quand le bâtiment est construit, nous en proposons quelques photos, mais ce n’est pas un livre sur le construit. Il y a même des dessins qui ne sont pas des dessins d’architecture et qui viennent se mélanger à l’ensemble.

16Le texte que j’ai écrit pour accompagner l’ensemble m’a pris beaucoup de temps. C’est très différent de mon cours au Collège de France6, où je présentais des notions, que j’expliquais en les illustrant par des projets, ex cathedra. Ici, je pars des dessins, de façon plus pragmatique, sans doute plus honnête, d’où la difficulté.

*

17LhT : Si l’on change maintenant de perspective, il est intéressant de remarquer que, quand vous parlez de ce que vous cherchez à produire chez les gens qui évolueront dans les bâtiments ou dans les quartiers que vous construisez, vous usez de termes proches de ceux que vous utilisez pour décrire le processus de création : ménager une part d’« aléatoire », que chacun puisse « respirer »…

18Christian de Portzamparc : Effectivement. Pour le moment, je parlais uniquement du travail de conception, mais dans ce que l’on va rechercher, il y a aussi quelque chose qui se rapproche de la « déprise » et des « vertus passives » : il faut permettre que la vie se passe. La vie n’est pas prévisible, elle doit s’ouvrir à beaucoup de possibles.

19Mais je voudrais revenir un peu en arrière, car c’est un thème qui est présent dans les écoles d’architecture, sous une forme qui aura tendance, paradoxalement, à produire un effet contraire. Depuis l’époque des modernes, c’est-à-dire encore depuis l’époque où j’étais étudiant, on a critiqué tout ce qui est « subjectif » : les formes, le lyrisme graphique… La modernité de la première moitié du xxe siècle, en architecture, a établi une relation entre le beau et l’utile, qu’on a appelée ensuite le fonctionnalisme, qui exclut a priori tout sentiment ou toute volonté subjective pour arriver à une rencontre entre la raison et le beau. Nous étions donc taxés de formalisme quand nous nous laissions aller à faire des angles « pas droits ». Même dans cette ancienne école des Beaux-Arts, il y avait des professeurs modernes, comme Georges Candilis, que j’aimais beaucoup, et qui ne comprenait pas pourquoi je voulais faire un angle qui ne soit pas droit, dans un de mes projets pour une école de danse. Je n’osais pas répondre : cela se passait devant quarante personnes, je n’étais pas censé argumenter. J’étais un étudiant qui écoutait ses « maîtres ». À ce moment-là, Candilis s’est retourné devant tout le monde et a dit : « Il faut que vous compreniez une chose : l’architecture n’est pas un art. » Il n’a pas dit c’est une technique, il a simplement dit ce n’est pas un art.

20De mon côté, je commençais à trouver que c’était tout à fait un art, un art public, qui, comme le cinéma, était une des formes d’appréciation et d’appréhension de l’espace. Mais cette remarque m’a tout de même été utile, parce que si on laisse un étudiant simplement dessiner des formes, il pourra se complaire dans une espèce de facilité qui lui jouera des tours. Il faut qu’une forme soit toujours très réfléchie, qu’elle ait toutes sortes de raisons d’être, notamment en termes de construction, mais aussi d’habitat, de qualité de lumière… Il ne faut pas que ce soit seulement un geste. En ce sens, l’architecture est différente d’un art purement graphique. Cela se passe dans l’espace, cela restera indéfiniment, on y habitera… Ce n’est pas seulement une contemplation, même si c’est aussi une contemplation… Si on intègre bien tout cela, il faut rester attentif, faire montre d’une certaine sagesse envers les formes. Il faut toujours approfondir sa réflexion.

21À l’époque, donc, on était conduit à affirmer que tout ce qui n’était pas à angle droit devait être mauvais. Pour rester humaniste et ne pas brandir comme seul argument l’efficacité technique, on ajoutait : « Ne gênez pas la vie des gens. Ne soyez pas contraignants. Un carré, voilà qui est neutre. Avec un rectangle, avec un angle droit, personne ne se pose de question, donc vous permettrez à toutes sortes de vies de passer ; mais si vous faites ceci ou cela, alors vous allez contraindre. » Ce qui est parfois tout à fait vrai. Quoi qu’il en soit, cela explique pour une bonne part cette architecture quadrangulaire qui a marqué le siècle.

22Ludwig Mies van der Rohe disait qu’il ne voulait pas être intéressant mais juste. Non pas faire de belles choses, faire « du beau », mais « faire juste ». Et son architecture est une sorte de minimalisme puriste, qui respecte parfaitement l’angle droit… Alors on pourrait voir là une forme de déprise…

*

23LhT : C’est donc bien un paradoxe, puisque nous sommes partis d’une compréhension de la « déprise » comme le fait de renoncer à l’idée d’une architecture qui soit trop fonctionnaliste et trop rectiligne. L’angle « pas droit », comme vous dites, au lieu de rentabiliser, de penser intégralement l’espace, crée précisément un espace perdu.

24Christian de Portzamparc : C’est ainsi que je le vois moi-même. Mais tout un camp le comprend de la manière contraire : la « déprise », pour eux, consiste à ne pas chercher l’extravagant, l’extraordinaire, le beau, même ; c’est répondre simplement et faire ce qui s’est toujours fait. Ils agissent au nom de la déprise. Certes, ils n’usent pas d’une telle expression, mais on retrouve bien le fond de l’argument, le recours au bon sens, l’idée de ne pas forcer, de ne pas exagérer… Et l’on comprend vite pourquoi : c’est que la ville s’impose à tout le monde et qu’il faut que son architecture ait une certaine légitimité. À la différence d’un artiste pur, d’un écrivain ou d’un peintre, de qui l’on exige une subjectivité absolue, on demande à l’architecte de s’expliquer, parce qu’il impose son bâtiment dans l’espace. L’architecte est tout le temps amené à présenter son travail à un jury, à une commission, à des habitants. Il y a dans l’architecture une culture de la justification, qui passe par une théorie. C’est pour cela que Vitruve écrit. Pour une entreprise si publique, il faut des règles. C’est une affaire anthropologique, une affaire de civilisation que de construire une ville ou un bâtiment dans une ville. C’est pour cela qu’il existe des textes qui prescrivent une marche à suivre. Ainsi, le texte « Vers une architecture » de Le Corbusier est bien fondateur du xxe siècle. Et Sigfried Giedion, qui a chanté sa louange, a très clairement écrit ce que devaient être la ville et l’architecture. Ils ont dit qu’il ne fallait plus faire de rue. Il y a derrière cela toute une théorie, mais c’était pour fonder une légitimité, qui elle-même fonde une culture, partagée, une civilisation, et vouloir en sortir, c’est le contraire de la déprise…

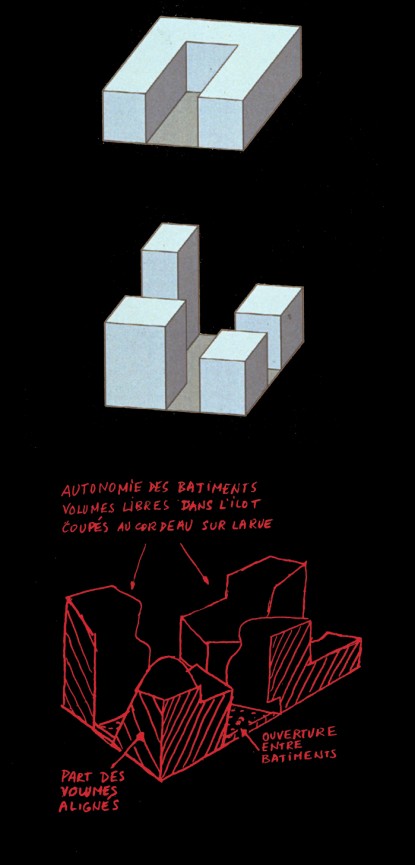

25On a souvent dit à propos de mon travail que je faisais « des formes » sans qu’on comprenne bien pourquoi. On m’a accusé d’être subjectif, formaliste. À propos des « îlots ouverts », on a commencé par dire que j’étais le seul à pouvoir le faire, que c’était trop compliqué. Puis, comme nous avons fait un quartier où ont travaillé trente architectes, tous très différents, qui ont tous dit que cela leur permettait d’avoir plus de lumière, que c’était agréable, tout le monde s’est mis à reconsidérer les choses et a fini par admettre qu’on pouvait négliger les règles strictes (tout le monde à 25 mètres, tout le monde en gris avec des volets blancs…). Tout en faisant en sorte, simplement par l’alignement du mur sur la rue, avec des ouvertures, d’obtenir une lumière suffisante, j’ai donné de la liberté à chacun et j’ai laissé s’assembler des choses qui n’étaient pas connues de moi et que j’ai acceptées. Alors qu’on croyait que j’étais en train de contraindre tout le monde, j’inventais une forme de liberté qui posait un problème, puisque tous les urbanistes ont constaté avec embêtement que les projets différaient de plus en plus les uns des autres.

Dessin de travail pour les îlots ouverts du quartier Masséna (Paris, 1995) © Atelier Christian de Portzamparc

Quartier Masséna (Paris, 1995) © Erick Sempe et Atelier Christian de Portzamparc

26Encore une fois, il faut revenir en arrière. Dans les années 1950-1960, les bâtiments qu’on construisait formaient des boîtes plus ou moins élégantes, plus ou moins bien faites, plus ou moins ennuyeuses, mais suivant toujours l’espèce de consensus général selon lequel il n’y avait plus de style. Le Corbusier et les autres détestaient le mot de « style », qui évoquait l’Art nouveau, le style baroque, Louis XVI, le néo-classicisme, etc. À leurs yeux, il fallait en finir avec cette notion académique. Il y avait une architecture : ce qu’on a appelé après la Seconde Guerre mondiale le « style international », le fonctionnalisme, c’était, non pas tout à fait un degré zéro du style, mais une manière de faire qui se voulait universelle, qui cherchait à se « déprendre » de l’hybris esthétique consistant à « faire des formes », à vouloir « montrer » quelque chose d’extraordinaire…

27Puis, à un moment donné, cette doxa a cassé. On trouve des possibilités de construire dans toutes sortes de matériaux, on s’aperçoit que la théorie n’est pas aussi valable, aussi applicable partout, que les habitants dans les cités ne sont pas forcément très heureux… Toutes sortes de choses apparaissent alors, dans les années 70, notamment dans les villes nouvelles : le néo-haussmannien, le néo-villageois… On a appelé cela le chaos : dans toutes les villes du monde, un peu de tout apparaissait. Et c’est cet un peu de tout, ensuite, dans les années 80, qui a catastrophé les urbanistes. En faisant alors l’îlot ouvert, j’ai non seulement proposé d’ouvrir les rues à la lumière, mais j’ai aussi voulu demander si, en accueillant une certaine variété, tout cela ne pourrait pas tout de même « marcher » et avoir un certain charme, un peu comme une nature morte rassemble une cruche, un journal, un livre, un pot de fleurs, ces objets hétérogènes formant ensemble quelque chose.

28Nous sommes loin de l’esthétique classique, qui procède à la répétition d’un type identique avec des variations décoratives, comme dans l’architecture d’Haussmann ou à Amsterdam, à Venise… Désormais, nous n’avons plus de type : c’est une série, une multiplication de types. Certains peuvent être laids, mais si on trouve un système, une ville l’acceptera, elle fera entrer dans sa musique même des choses laides. C’était l’enjeu des îlots ouverts : dans une approche moins fonctionnaliste, avoir confiance dans le fait que des qualités peuvent émerger d’un contrôle moindre de l’espace.

*

29LhT : Nous pourrions évoquer le bâtiment de Frank Gehry pour la fondation Louis Vuitton. À l’intérieur de celui-ci, on peut se sentir mal à son aise, comme si on jugeait le bâtiment en fonction de la manière dont les espaces y sont efficacement ou non gérés, agencés… Nous attendons une certaine clarté…

30Christian de Portzamparc : Incontestablement, nous avons des attentes en termes de limpidité. Nous avons même une double attente. Pour Serlio, à la Renaissance, ce qui fait un bon bâtiment, c’est qu’on en comprend l’intérieur quand on le voit de l’extérieur. Pour ma part, en faisant le Conservatoire de la Villette, j’ai pris un parti inverse. On pourrait croire deviner l’intérieur, mais on est surpris, on découvre en entrant d’autres choses, qui n’étaient pas devinables. Je trouve intéressant d’emmener les gens vers des découvertes, d’agrandir l’expérience et les lieux.

Cité de la musique – aile est (Paris, Parc de la Villette, 1984-1995) © Atelier Christian de Portzamparc

31Selon qui l’on est, on a peut-être besoin des deux qualités : deviner clairement, ou découvrir. Je penche plutôt pour la découverte, et à cet égard, puisque je parlais d’îlot ouvert, je trouve que la rue est une forme essentielle de notre civilisation – élargie, puisqu’il y en a en Chine – et qu’il est très significatif que Le Corbusier ait voulu tuer la rue. Il y voyait un « corridor fermé » et je crois que ce qui le gênait c’est que tout y était mélangé : les commerces, l’air, la lumière, les réseaux qui passent dessous, toutes les formes de circulation, les adresses, les vitrines, les entrées des gens, puis, à l’intérieur, les bureaux, les habitations, tout cela sur une seule ligne… Le Corbusier réfléchissait à partir de son observation de l’industrie, du taylorisme et du fordisme. Il jugeait absurde et archaïque cette espèce de forme qu’on pourrait presque appeler forme symbolique, qui rassemble tout. Il l’a donc déconstruite : il a mis les centres commerciaux ici, les habitations là, ici la verdure, là les voitures et là les piétons ; les réseaux passeront à un endroit où on pourra les visiter, au bord du parc mais pas en dessous. Et il n’y aura plus de rue. Qu’ont donc voulu enlever les modernes en procédant ainsi ? Ce fut un phénomène planétaire, tout le monde a adopté ce système. Ils ont fait en sorte que chaque métier ait son couloir de travail : la RATP va passer là, les canalisations ici, l’espace vert là.

32Nos périphéries sont faites à partir de l’idée que chaque métier a son terrain et travaille indépendamment. Or, quand on défend la rue, quand on en construit de nouvelles, on oblige tous ces différents métiers à se retrouver ensemble et à se coordonner. Aujourd’hui, nous avons compris l’intérêt anthropologiquede la rue, en ce sens qu’elle est à la fois du passé et du présent, qu’elle a un futur évident, que c’est une forme extrêmement simple qui peut accueillir la plus grande diversité, que c’est un récit, que tout au long de la rue, vous découvrez des choses, que, comme je dis parfois, c’est mieux qu’un moteur de recherche : vous voyez où sont les choses et vous y reviendrez, vous voyez non seulement avec votre esprit mais avec votre corps, vous avez situé quelque chose, vous savez c’est à une demi-heure de marche ou à cinq minutes, etc. En tant qu’animal humain, vous vivez la ville physiquement et pas seulement comme une carte. En réalité, cela nous passionne tous : les millions de touristes qui, malgré la télévision et l’internet, voyagent pour découvrir telle ou telle ville, recherchent ce loisir qui consiste à se promener dans une ville qu’on ne connaît pas. Elles ne sont pas toutes magnifiques, mais il y a presque toujours quelque chose à y trouver. Cette déambulation, cette oisiveté légère qui peut survenir dans n’importe quel moment de la vie, lors d’un transport entre deux rendez-vous, à pied, en voiture, à vélo, participe d’une expérience essentielle qui disparaît si vous supprimez les rues.

33Dans ces grands paysages des périphéries où il n’y a plus de rues, si vous cherchez à aller quelque part, il faut avoir suivi la bonne flèche, sans quoi vous arrivez dans un quartier où toute la distribution est en peigne, vous butez sur des impasses, il faut revenir en arrière si vous n’avez pas pris le bon chemin… L’universalité simple de la rue, de la grille qui peut se déformer, est une merveille. En Europe, on dit qu’elle est apparue à Milet, six cents ans avant Jésus-Christ. C’est une invention formidable, même si elle a l’air toute bête. Dans les médinas, il n’y a pas de rue : il y a des cellules agglomérées, dans lesquelles on se taille un couloir. Quand on veut agrandir, on achète un bout de maison à quelqu’un, on reconstruit au-dessus, puis on continue. Dans les favélas, il n’y a pas de rue non plus, il y a des couloirs. L’idée de la rue, c’est qu’on a prédéfini ce qui est public. Cela n’a l’air de rien, mais cela organise un rapport à l’espace et aux autres qui est fondamental.

*

34LhT : Ce qui vous plaît dans la rue, c’est l’aléatoire, précisément ?

35Christian de Portzamparc : C’est ce qui me plaît dans la rue et c’est ce qui déplaisait aux modernes. Je dis « les modernes » par commodité, mais il faut bien comprendre que nous ne rejetons pas tout de ces modernes, puisque nous vivons toujours dans l’époque industrielle mécanique, même si nous sommes passés à l’époque de l’informatique et du cyberespace. Cette ville est toujours la nôtre. Le Corbusier a rejeté l’aléatoire, l’irrégulier, tout en sachant bien, au fond, que c’était intéressant. Une de ses expressions emblématiques était la suivante : « Il faut bannir le chemin des ânes. » Le chemin des ânes, c’est la sinuosité. Il y a une anecdote amusante à ce sujet. En 1933, il avait amené en bateau tous les meilleurs architectes de son époque, de Marseille à Athènes. Sur place, ils ont tenu de fameux colloques dont Le Corbusier était un peu le meneur et dont il tirera la Charte d’Athènes, qui est signée de son nom mais qui est le produit du travail d’une quarantaine d’architectes. À Athènes, ils réfléchissent, ils élaborent cette charte, ils fixent des points et des règles. Parmi celles-ci : « On ne fera plus aucune rue. » Une autre : « On ne construira jamais un bâtiment aligné sur une rue existante », pour ne pas respecter les rues, puisqu’il faut les supprimer. L’histoire dit qu’après leur séjour à Athènes, pour se reposer, ils sont partis à Hydra, qui est une très belle île à deux heures de bateau, où l’on trouve un port en amphithéâtre, des dalles de pierre, des cafés sur le port… On circule à dos d’âne, car il n’y a aucune voiture. On vous propose de prendre votre sac, on vous aide à monter… Ils y ont passé deux jours, à se reposer sur le café du port au milieu des ânes, dans une ville qui a ce charme des rues tortueuses méditerranéennes, pendant qu’ils étaient en train de nous préparer un enfer d’angles droits et de béton !

36Ces préceptes ont été appliqués dans le XIIIe arrondissement, à Paris. Des urbanistes m’ont expliqué comment ils avaient fait pour ne jamais être parallèles aux rues… Aujourd’hui, cela a l’air comique, ridicule… Jacques Tati aurait pu en faire quelque chose. Tous ces interdits au nom de la modernité : cela paraît tellement idiot ! On avait donc fait un cardo decumanus, pour la rénovation de l’arrondissement, comme cela se voit sur le plan. Puis quand j’ai commencé à y travailler en faisant une rue et des bâtiments qui n’étaient pas dans le sens prévu, on l’a accepté.

*

37LhT : Le quartier Masséna est tout de même construit autour d’une artère, l’avenue de France, qui a l’air de correspondre, vraiment, à un projet « moderne » : chacun sa voie, les bus, les piétons, les cyclistes, les voitures. Elle est très large… Est-ce quelque chose que vous avez voulu ou avez-vous dû composer avec ?

38Christian de Portzamparc : Le quartier dont je me suis occupé s’étend de l’avenue de France jusqu’à la Seine. C’est un quadrilatère qui va jusqu’à la rue de Tolbiac. L’avenue de France n’était pas encore construite, mais dessinée, prévue, je n’avais aucun droit ni aucune marge de manœuvre pour demander quoi que ce soit à son propos. Tout cela était déjà calculé. C’est ainsi quand vous travaillez sur une ville : j’avais un grand territoire, mais pas l’avenue de France.

39On a tout de même un peu reconnu que c’était une erreur, parce qu’elle court de nulle part à nulle part. J’espère qu’elle trouvera sa place.

*

40LhT : À propos de ce que vous appelez l’âge III de la ville, vous dites qu’il faut faire avec ce qui est là, sans renoncer à imaginer. Il faut tenir ensemble ces deux composantes, ce qui distinguerait encore votre démarche du projet de ceux que vous appelez les modernes.

41Christian de Portzamparc : Outre le modèle de l’industrie, il y avait un autre modèle, qui a à voir avec la révolution léniniste et qui prônait la table rase du passé. Il s’agissait pour Le Corbusier et pour toute cette époque de fonder un nouveau langage, c’est-à-dire de créer un écart, une distance avec ce qui avait été auparavant, avec ce qui existait. Ne pas respecter le passé était une chose essentielle. C’est un peu la démarche de saint Paul quand il établit la différence entre le christianisme et la tradition juive : il est très dogmatique. Comme saint Paul, Le Corbusier parle de « l’homme nouveau ». La revue où il exprime ces idées s’appelle L’Esprit nouveau.

42Il y a toute une polémique, aujourd’hui, au sujet de ses amitiés d’extrême-droite et fascistes. On trouve un livre très pertinent historiquement, qui décrit en détail tous ces différents itinéraires7. Il y en a un autre qui exagère en disant que tout est mauvais parce qu’il était fasciste8… Il faut plutôt se demander si le modernisme était bon ou mauvais dans ses propositions propres. Bien sûr, tous ces modernistes étaient plutôt extrémistes, puisque c’étaient des radicaux. Il y en a donc eu de gauche et de droite. Beaucoup étaient des fascistes, des admirateurs de Mussolini. Toutefois, Le Corbusier a été reçu par les communistes, il est allé à Moscou, mais ce n’était pas le bon moment : chez Staline, à l’époque, on voulait faire de la grande tartine historique, ils n’étaient plus dans le modernisme du tout. Mais c’est une autre affaire.

43La question, en tout cas, était de ne pas garder le passé. Le plan le plus provocateur de Le Corbusier, c’est le Plan Voisin, où il rase presque tout Paris, en gardant quelques monuments et en montant des tours cruciformes sur toute la rive droite. Il croyait que cela se ferait, il faut bien s’en rendre compte ! Dans son Journal de Vézelay, Romain Rolland raconte qu’il reçoit plusieurs fois Le Corbusier, qui est en train d’aller à Vichy. On est en 39-40. « Ah, j’ai vu Le Corbusier et sa femme. Il est sympathique, il est sympathique… Il est un peu fou, il n’arrête pas de parler de ses idées, il n’a que ses plans en tête, et au fond, il me dit : “C’est pas mal cette guerre, ça va nous débarrasser de toutes ces vieilles villes d’Europe grises9”… » Romain Rolland le trouve sympathique, il ne voit pas en lui un fasciste monstrueux. Il voit plutôt une espèce de cinglé obsédé… Il éprouve peut-être une légère admiration, même, parce qu’à l’époque, avoir des idées pour le futur, des idées modernistes, des idées un peu radicales, c’était accueilli à peu près par tout le monde. Aujourd’hui, nous avons digéré tout cela : c’est précisément pour cette raison qu’il serait ridicule de dire qu’ils étaient ridicules. Toute cette génération aspirait à un changement, et nous avons vécu ce changement. Le futur qui était annoncé n’a pas duré très longtemps, nous sommes partis dans tellement de directions différentes… On commence à le sentir en 1968, je crois. La première crise pétrolière, en 1974, suscite déjà de nombreuses réflexions, puis on se penche sur l’industrie agroalimentaire, sur les méfaits de la politique dans l’agriculture, sur la disparition du paysage agricole à la suite des remembrements en Bretagne… Il y a eu un débat, dans les années 70, sur la radiale Vercingétorix, qui devait quitter Paris… La discussion sur la place de la voiture a commencé à ce moment-là.

*

44LhT : C’est aussi l’époque où la question du patrimoine commence aussi à se faire plus vive, notamment à la suite de la destruction des Halles de Paris.

45Christian de Portzamparc : La question du patrimoine est très importante. Il y a eu, d’une part, un modernisme souvent technocratique, triomphant, très sûr de lui, qui n’avait même pas besoin d’être arrogant, puisque c’était la théorie. Puis il y a eu, d’autre part, des lieux de résistance, parfois même au sein du ministère de la Culture. Les mises en question n’étaient pas complètement marginales. Dans Le Monde, à ce moment-là, on était volontiers critique vis-à-vis de tous les projets modernes. Simplement, ce n’était que dans la sphère des idées.

46Même chose aux États-Unis. Très lentement, les Américains ont porté une attention au patrimoine, alors qu’ils avaient détruit énormément de choses. C’est venu à peu près dans les mêmes années, mais ils n’avaient pas de ministère de la Culture. Il y avait des fondations privées, qui ont fait attention au landmark, à protéger les bâtiments classiques, mais le droit de propriété est supérieur à tout et les gens ont détruit parce qu’ils étaient propriétaires. La transformation ne s’est faite que très progressivement.

*

47LhT : Aujourd’hui, ne courrait-on pas un risque inverse, à cause d’une obsession patrimoniale qui nous empêcherait d’imaginer quoi que ce soit ou qui nous figerait dans une attitude intégralement passive, justement, de pure préservation ? Vous-même, vous devez vous heurter parfois à des réticences…

48Christian de Portzamparc : Cela existe bien évidemment mais commence à être tempéré. Depuis vingt ans, en France, on a aussi mis en garde contre cette tendance. Nous avons trouvé une forme d’équilibre. Ce n’est jamais trop tranché. Tel maire sera obsédé par l’idée de tout garder, un autre sera plus téméraire… Ce genre de décision varie beaucoup. Dans de nombreux autres pays du monde, on ne porte pas une réelle attention au patrimoine, sauf s’il représente de l’argent. Le pouvoir de l’argent est devenu considérable. Quand un endroit n’a plus d’utilité, on peut craindre qu’il meure. Angkor, par exemple, est devenu un immense parc à thème, il y a beaucoup de tourisme, donc cela marche ; le lieu été beaucoup pillé, aussi… Mais s’il n’y a pas cet attrait touristique, une ville ne conservera pas forcément des endroits merveilleux qui pourraient pourtant être utilisés.

49On ne peut que regretter la destruction de Pékin et des hutongs, des quartiers entiers, car la vie moderne y aurait être très belle. Il ne s’agit pas d’un intérêt iconographique pour le passé, d’une simple envie de revoir ces villes-façades. C’est plutôt que toute une vie, très belle, pouvait s’y installer, à tel point qu’ils en reconstruisent des bouts, prétendument à l’identique… Ils essaient un peu de refaire du « hutong comme autrefois »…Tout près de la Cité interdite, par exemple. Les Chinois ont beaucoup détruit en disant que leur civilisation était tellement ancienne qu’ils n’avaient pas besoin de protéger le passé, et qu’ils avaient toujours procédé ainsi. Néanmoins, ils font de plus en plus attention.

*

50LhT : Revenons au thème du vide, si vous le voulez bien. Dans votre livre avec Philippe Sollers10, vous en parlez à la fois de manière très concrète et dans une perspective poétique. Dans vos bâtiments comme dans la rue telle que vous la pensez, cette question du vide semble cruciale.

51Christian de Portzamparc : Quand j’ai commencé à travailler, par exemple quand j’ai fait le château d’eau de Noisiel, et le projet de La Roquette, en 1975, je voulais retrouver des fondements un peu simples pour penser ce que j’appelle l’espace. Je ne parlais pas de l’espace urbain ou de la ville, je disais l’espace tout court. Il est arrivé souvent qu’on vienne me dire : « Mais on ne comprend pas ce que tu veux dire avec ce mot, l’espace. Tu dis le vide, aussi, mais qu’est-ce que c’est ? C’est angoissant, ton expression ! »

52Nous faisons l’expérience du vide quand nous nous demandons où nous sommes dans l’espace, comment nous nous situons. Soit on est autour d’un objet, soit on est entouré par quelque chose. À La Roquette, par exemple, vous êtes entouré ; ailleurs, vous avez un repère par rapport auquel vous vous situez, vous êtes autour du totem. Le totem et la clairière, ce sont deux topologies fondamentales qui nous permettent de dire l’emplacement dans un espace. Mon discours d’alors consistait à dire : dans les deux cas, nous sommes dans un vide infini ou contenu, mais il faut arriver à retrouver une manière de nous situer.

Tour verte (château d’eau) (Noisiel, 1971-1974) © Atelier Christian de Portzamparc

53Dans les périphéries, l’urbanisme moderne a refusé précisément ces notions : pas de monument, pas de repère ou presque, et surtout pas d’espace concave, pas de place. Quand Le Corbusier a fait le monastère de La Tourette, il a été gêné de devoir faire un cloître, car cela risquait de le faire retomber dans le passé. Son cloître consiste donc en un angle droit, en deux galeries qui se coupent, d’après des rythmes de Xenakis qui ont rendu cela très beau. Enfin, ce n’est pas un cloître ; ce sont deux couloirs, deux beaux couloirs. S’il a refusé l’idée du cloître, c’est parce que ce n’aurait pas été moderne, et c’est intéressant qu’il le formule ainsi. Barthes dit, lui : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne11 ». Voilà un moment décisif pour toute cette période. Quand j’ai lu cette phrase, je me suis dit que je me sentais précisément dans cette situation.

54En tout cas, je n’arrivais pas bien à expliquer cette idée de vide. Puis, un jour, dans les années 80, en lisant le Tao-te-king, je suis tombé sur deux paragraphes de Lao Tseu, dont les différentes traductions sont à peu près semblables, l’un sur le vase, l’autre sur la maison : « Ma maison, ce n’est pas le toit, ce n’est pas le sol, ce ne sont pas les murs, c’est le vide entre ces choses, parce que c’est là que j’habite. » Alors je me suis mis à régulièrement citer ces phrases, et cette fois, on a très bien compris ce que je voulais dire. Cela montre que Lao Tseu, au lieu d’imposer une définition, décrit une expérience que nous vivons tous. Tout le monde se dit « ma chambre », « mon salon », et peut l’associer à cette idée de vide. C’est là qu’opère le langage : il nous fait participer, il nous met en communication avec une expérience qu’autrement on ne parviendrait pas à décrire.

55Quand on dit simplement « espace », pourquoi les gens ne comprennent-ils pas ce dont il est question ? Depuis au moins trois ou quatre siècles, depuis la révolution scientifique du xviie siècle, depuis Copernic et Galilée, depuis Pascal qui dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie », le mot « espace » désigne un infini illimité. Pour les modernes, en urbanisme c’était cela l’espace. C’était le lieu de la vitesse, de l’automobile, un lieu qui part à l’infini, sans fermeture. Si Le Corbusier refusait les enfermements concaves, c’est parce qu’il avait le sentiment que l’installation humaine devait entrer en corrélation avec la science, et que c’était cela l’espace moderne, cet illimité.

56On trouve la trace la plus ancienne de cette idée aux États-Unis, me semble-t-il, quand Jefferson décide que le territoire américain sera tracé tous les miles ou tous les dix miles, ce qui produit ce tracé quadrangulaire sur tout le territoire. Il s’interrompt certes quelquefois, mais si l’on va dans le Middle-West en avion, on voit parfaitement cette trame. S’il y a une petite montagne ou un rocher, la route fait un petit contour, puis reprend. C’est la maîtrise du territoire à la Descartes comme un territoire infini. Cela exclut l’enceinte, la ville protégée, toute ces réalités de l’ancien monde.

57Dans la vision grecque antique de l’espace, chaque chose est à son lieu ; on est proche de Lao-Tseu, l’espace est pensé comme un contenu. L’espace humain a un globe au-dessus de lui. L’idée de l’infini était sans doute, alors, difficile à imaginer et à concevoir. À partir d’un moment, l’infini est devenu concevable grâce aux scientifiques. Pour eux, il n’y a pas de fin, la terre tourne autour du soleil, et au-delà, il n’y a rien, ou plutôt cela continue, il y a d’autres planètes… Jusqu’où ? Cela ne s’arrête pas. C’est ce dont Pascal prend conscience et qui lui procure ce sentiment terrible…

58Je trouve que les périphéries modernes sont assurément de ce type, elles fuient sans fin. Certains jugeront que c’est magnifique, que c’est moderne, que c’est la liberté. Soit, mais c’est aussi un labyrinthe infini, on ne se retrouve jamais, et moi, au contraire, j’ai besoin de marquer. Dans un parc entouré, je suis là, je me dis que je suis quelque part, avec une sensation d’intimité. Que cela ait existé avant n’interdit pas que cela existe demain. Au contraire, on peut créer de la modernité en reprenant une ancienne forme. Relier le passé au futur, cela m’amuse beaucoup, je trouve que c’est cela, justement, qui est intéressant.

59C’est pour toutes ces raisons que je parlais, à cette époque, de créer un vide dans la ville. Il a fallu du temps pour qu’on le comprenne, mais tout le monde ressentait quelque chose de cet ordre. Quand j’ai fait mon château d’eau, beaucoup ont été étonnés, mais intéressés. Puis, quand j’ai fait La Roquette, j’ai reçu bon nombre d’applaudissements. Toutefois, un critique de l’époque, Ionel Shein, un architecte moderniste, a écrit : « Portzamparc croit que le vide peut encore être une qualité moderne ; il se trompe. » Parce que j’avais fait une forme concave… Ce qui est amusant, c’est que cela n’était écrit nulle part ! Certes, Le Corbusier a dit non à la rue, mais il n’a pas écrit « Non aux espaces concaves ». Pour les modernistes, cet interdit relevait plutôt de l’évidence. C’est drôle : il y a aussi un corps de doctrine purement sensible. Leur vision de l’espace impliquait nécessairement l’infini, là était l’audace, dans une aspiration au déplacement, au flux, à la vitesse. Si j’en avais parlé à Baudrillard, il aurait applaudi : « Oui, c’est cela, c’est moderne ! » Il était très sensible à toutes ces idées, quoique n’étant pas architecte. Il était un peu plus âgé que moi et il faisait partie d’une telle culture, il baignait dans les années 40-50.

*

60LhT : Par la suite, Jean Baudrillard a lui aussi critiqué ce genre de postulats.

61Christian de Portzamparc : Absolument. Il en est revenu. De même que Paul Virilio, qui s’est très vite et constamment mis en question. Les discussions avec lui étaient toujours très intéressantes, parce qu’il n’est jamais resté fixé.

*

62LhT : Dans vos projets plus contemporains, notamment à New York, quand vous proposez des immeubles où les étages sont pensés différemment les uns des autres, est-ce toujours pour interroger le vide, dans une dimension plus verticale peut-être ?

63Christian de Portzamparc : Oui, c’est constant, en réalité. C’est une petite chose simple, dont on ne parle jamais dans les écoles. Vitruve n’évoque guère le vide. C’est un mot difficile. On parle dans les écoles – classiques – de la colonne, des modules, de la proportion de la colonne. Il y a tout de même des règles concernant l’entrecolonnement, mais après cela, allez expliquer aux gens que ce qu’ils vont construire, ce sont essentiellement des vides qui s’enchaînent, et que les murs ne sont là que pour servir ces vides et leur donner des limites, peut-être leur donner un peu plus de lumière… Les architectes le comprennent, le devinent, mais ils ne le disent pas. C’est comme si tout un ensemble de thèmes résistait à l’explication.

Tour LVMH (New York, 1995-1999) © Nicolas Borel et Atelier Christian de Portzamparc

64On peut faire la même observation en lisant la sémiologie de l’architecture de Barthes : il n’arrive pas à parler du vide. C’est pour cela que je considère que le vide ne se dit pas. Barthes a été amené à parler des colonnes, des architraves… Mais là n’est pas l’essentiel de l’architecture, même si c’est cela qui coûte, c’est cela qu’on achète, c’est cela qui se mesure, c’est cela qui se décrit, et qu’au fond, quand on parle d’une ville, on évoquera plus volontiers les monuments. Tout de même, les guides ne sont pas idiots : quand ils parlent de Venise, ils n’oublient pas la place Saint-Marc, ni, plus généralement, les rues, les avenues, les fleuves… Quand on parle d’une ville, on parle aussi des vides. On est donc tout le temps confronté à cette question. Ce n’est pas que je continue de le faire, c’est que c’est inévitable.

65Après avoir lu Lao Tseu, j’ai découvert une phrase amusante de l’architecte Frank Lloyd Wright, dans les conférences qu’il a tenues pendant ou après la guerre, à Londres. Une étudiante lui dit : « Si l’on appliquait votre théorie de Broadacre City (une ville très étendue dans la campagne, un mélange de ville et de campagne rendu possible par la voiture, qui permet d’aller au loin, donc, pour l’architecte, de faire des immeubles sans fin), l’Angleterre ne suffirait pas pour loger Londres. » Il répond : « Oui, mais dans le futur on trouvera des solutions pour aller plus haut. Écoutez, je vais vous confier un secret, j’ai découvert une chose très intéressante, c’est la première fois que j’en parle. » Et il lit la phrase de Lao-Tseu, avant d’ajouter : « Voilà mon secret. Quand j’ai lu cette phrase, j’ai serré ce livre contre mon cœur et j’ai pensé : “Depuis que je suis petit, depuis que j’ai compris l’architecture, c’est cela que je ressens. Le vide. C’est cela. C’est cela qui donne une qualité à tout ce que j’ai fait.” »

66En même temps, dans ses maisons, il faisait des lignes qui partent à l’infini, qui sortent de la maison. Il avait bien cette idée moderne de l’espace comme infini. Mais il comprenait que pour expliquer l’expérience du vide, il fallait revenir à ces fondamentaux, qu’on trouve aussi dans ses maisons. D’où la richesse de cet architecte, qui était en quête d’un tel infini, mais qui en même temps avait bien marqué ses espaces. Quand il a publié tous ses projets européens, le livre a rencontré un grand succès chez tous les architectes d’Europe, notamment à cause de cet espace nouveau. C’est étonnant de voir qu’il cite cette expérience très archaïque du vide. On pourrait presque dire que c’est l’expérience de la grotte. On est entouré, c’est le contraire de la maison moderne.

*

67LhT : Vous-même, vous aimez ce confinement, et en même temps, dans beaucoup de vos constructions, vous jouez avec la frontière entre l’extérieur et l’intérieur, sans l’annuler, mais en la brouillant, en la reconfigurant…

68Christian de Portzamparc : J’ai toujours un peu la volonté que ce soit rond et carré à la fois, ce qui ne va pas sans difficultés. J’aime que ce soit fermé mais ouvert, qu’on sache où l’on est mais qu’on l’ait un peu oublié. J’aime que dans une salle, on ait une sensation d’intimité, mais qu’on ait aussi l’impression qu’il se passe autre chose, ailleurs. L’intimité seule a quelque chose d’étouffant, qui a à voir avec la claustrophobie. Mais si ce n’est pas du tout intime, alors on n’est nulle part. J’ai toujours l’impression qu’il faut les deux. Ainsi, l’îlot ouvert a sa fermeture, mais il est ouvert, la lumière passe, la vue passe.

*

69LhT : Dans Voir, Écrire, vous reliez cela à l’asthme de votre enfance, à une envie de respirer…

70Christian de Portzamparc : Je ne sais pas si c’est vrai, en y repensant… Mais quand j’ai appris le mot claustrophobie, j’ai tout de suite compris ce que cela voulait dire. Je parle ailleurs de mes souvenirs de messes, à l’église, où évidemment on peut s’ennuyer. On laisse son regard errer en l’air, on voit les balcons au-dessus de nous, on imagine que des gens habitent là-haut et nous regardent… Un imaginaire se forme, lié au lieu et à cette architecture des étagements… Nous avons tous besoin, à un certain moment, d’imaginer que l’espace dans lequel nous nous trouvons est plus grand que ce que nous vivons. Je l’ai vraiment mis en place à l’ambassade de France à Berlin, où lorsque vous vous trouvez dans un des jardins, quelque chose passe, une fente se dessine, et l’on comprend que cela continue ailleurs. Si j’avais fermé, on était enserré. Je suis donc assez sensible à cette idée d’anti-claustrophobie, mais elle se double d’une impression qu’il faut quand même marquer les lieux.

Ambassade de France à Berlin (1997-2003) © Nicolas Borel et Atelier Christian de Portzamparc

*

71LhT : En tant qu’architecte, voulez-vous saisir l’esprit du temps, le prolonger, l’accompagner, ou cherchez-vous plutôt, dans l’époque, ce dont il faudrait se méfier ou ce qu’il faudrait colmater, réparer, en faisant un pas de côté ?

72Christian de Portzamparc : Je fais vraiment un pas de côté. Non que l’esprit du temps ne m’intéresse pas, mais il est souvent un peu simpliste, caricatural, monomaniaque. Il laisse de côté des choses essentielles. L’esprit du temps, c’est le commerce généralisé, le shopping, l’effet spectaculaire… Pourtant, je ne veux pas le négliger.

73Par exemple, je fais un théâtre à Casablanca sur une place vieille d’un siècle ; c’est un ensemble où le passé cohabite avec une idée d’aujourd’hui et du futur. Je n’ai pas l’impression de chercher à rentrer dans l’esprit du temps, mais j’essaie de voir comment les gens de Casablanca le perçoivent, et ils attendent quelque chose de neuf et de moderne. Sans le mot moderne, ils seraient déçus. Mais je ne fais pas non plus de concession en acceptant de donner une « petite touche moderne ». Je fais ce que ressens, si bien qu’en fait, à l’intérieur, il y a une sorte de passage qui ressemble à un souk, avec des arcs, et ils sont enchantés. Cela renvoie à des images fantasmatiques qui sont plutôt anciennes que modernes. Tout le monde a besoin de ce dialogue entre le passé et le futur.

« Casarts » (Casablanca, 2009-2017) © Atelier Christian de Portzamparc

74À Shanghai, nous travaillons sur un conservatoire, dans le quartier de Pudong. Pudong, c’est la vulgarité du commerce éclatant, les galeries commerçantes richissimes, énormes, les tours immenses. Cela ne peut que vous étonner, et il ne faut pas rejeter cet effet d’étonnement. Quand vous vous trouvez en face, cela a quelque chose de féerique. Il y a une tour affreuse, une autre très belle, tout cela brille et vous êtes un peu comme Babar qui arrive dans la ville, tout émerveillé. Il ne faut pas négliger ce côté enfantin et populaire. Mais en même temps, ce n’est pas l’esprit que je vais refabriquer. Cet esprit est le produit du temps, il se produit assez facilement dans l’époque, et en réalité, les gens qui me demandent ce conservatoire voudraient que je fasse au contraire quelque chose de classique. Ils veulent que je sois français, et un Français d’il y a un siècle, à l’époque de la Concession française, qui les intéresse beaucoup, avec ses avenues bordées d’arbres… Il n’y a pas de bâtiment magnifique, mais ce sont des bâtiments où il reste une trace des ordres classiques, il y a des briques, de la pierre… C’en est encore un signe : il y a toujours aussi un besoin de retrouver des racines – qui peut être aussi l’esprit du temps, paradoxalement ! Et qui peut être aussi vulgaire que l’esprit commerçant, parce que quelquefois c’est artificiel, c’est kitsch.

*

75LhT : Las Vegas…

76Christian de Portzamparc : C’est Las Vegas, oui, ou cette marque américaine de vêtements qui a construit des boutiques, il y a vingt ans, où ils donnaient l’impression aux clients qu’ils entraient chez leurs riches grands-parents, au bord de la mer… Il y avait des décors, des traces de bateaux de plaisance, des traces de golfs, des photos noir et blanc… C’était déjà ce besoin de racine, qui peut donner quelque chose de tout à fait kitsch !

77Pour revenir à l’esprit du temps proprement dit, je crois qu’on a besoin de faire un pas de côté, parce que justement, cet esprit reste très dirigé par le commerce. Ce qui domine, ce qui fabrique cette culture, c’est la publicité. Je lisais récemment une déclaration d’Alessandro Baricco, qui parlait de son livre Les Barbares. Il disait avoir réalisé, il y a vingt ans, que les barbares étaient là, qu’il fallait s’en réjouir et que lui-même, au fond, se considérait comme tel. Et qui sont ces barbares ? Ce sont ceux qui ne connaissent comme culture que la gestion, l’argent, le calcul rapide, le coût. Je les connais, je les vois : les promoteurs, certains maires dans certaines villes, ceux, au Brésil, qui n’ont pas voulu continuer le chantier que nous faisions autour de la musique12, en disant que la musique n’intéressait personne, que ce qui était intéressant c’étaient les voitures, le football, la plage, les filles. Voilà des choses qui plaisaient aux gens de Rio, mais pas la musique. C’était une provocation, mais elle correspondait tout de même à une vérité. Nous vivons dans un monde barbare et violent. Baricco trouve que les barbares nettoient la place, que l’oubli des lettres classiques est une bonne chose… Alors on l’interroge : « Et cette querelle sur le latin ? » « Mais c’est du passé ! Mes barbares sont déjà bien plus loin, ils sont au-delà de ces querelles anciennes ! » Il semble vouloir donner une leçon d’hypermodernisme, alors que tout cela se vend déjà très bien, même si c’est souvent du vent. Je l’ai observé dans des discussions sur la ville, à différentes époques, où certains disaient : « Plus personne ne parle comme ça, aujourd’hui on dit… » Et les mêmes de vous décrire une ville où la technique aurait tellement résolu tous les problèmes que ce serait, disent-ils, un paradis. Il ne vous reste qu’à répondre que c’est impossible, que cette ville du cyberespace, où tout serait résolu par la technique, ne peut pas marcher… On est obligé de leur rappeler que ce qu’ils rejettent, c’est précisément la qualité de l’espace, du territoire, de la ville et de la campagne, qu’ils oublient notre condition fondamentale d’animal.

78J’aime cette idée d’animal humain : nous avons un corps qui voit à la même distance que nos ancêtres de la grotte Chauvet. Nous marchons à peu près à la même vitesse, nous sommes peut-être moins forts, mais nous mangeons un peu les mêmes choses… Nos sensations ne sont pas complètement différentes. C’est toute la richesse de ce que nous sommes : nous parlons, nous pensons, mais nous le faisons toujours avec des sensations, des sensations sensorielles, si j’ose dire. Il y a une continuité entre notre existence corporelle et l’espace, et cet espace doit nous permettre de ne pas être seulement des personnages digitalisés. La technique nous éloigne de la matière, de la terre, nous donne tellement d’artefacts… Gilbert Simondon décrivait très bien cela. Beaucoup de passages de son livre Du mode d’existence des objets techniques m’ont frappé, dans les années 60. Il écrivait notamment que la technique avait à un moment donné consisté en un geste d’effort, visant à faire marcher l’outil, avant de devenir un geste de contrôle : c’est le digital, on appuie. Maintenant, on touche à peine. Certes, ne plus avoir besoin de l’effort, cela paraît un progrès extraordinaire, mais en même temps cela nous éloigne… Notre monde cybernétique, nos téléphones, l’ubiquité que tout cela rend possible, c’est quelque chose de merveilleux et qu’on ne peut pas refuser. Mais si nous nous limitons à cet aspect de la vie en nous disant que le futur s’y réduit, nous sentons bien que quelque chose va se casser et que nous y perdrons. J’ai le sentiment que l’emblème de cette logique, c’est le vaisseau spatial. Ce sont les pilotis modernes. On veut échapper à l’ancrage historique, sortir, se détacher de la terre. On rêve d’arriver sur la lune. En même temps, tout cela ne suffira pas à construire le futur. Ce n’est pas possible. Nous sommes encore terrestres, ancrés.

79Dans cette perspective aussi, je trouve qu’il faut que ce soit rond et carré. Bien sûr, nous vivons avec la capacité de parler à l’autre bout de la terre, de tenir des vidéoconférences… Je fais ce Conservatoire à Shanghai dans une telle optique. Mais en même temps, un espace reste quelque chose de physique, on s’y déplacera à pied. L’architecture, l’urbanisme et le territoire entier nous y ramènent toujours, même si nous avons des trains rapides et silencieux. C’est aussi vrai pour l’habitat : la façon dont on habite, c’est une chose corporelle en même temps que mentale. Que voit-on, le matin, depuis chez soi ? Cela a une influence à la fois sur la pensée et le physique.

*

80LhT : Quel regard, alors, portez-vous alors sur des villes comme Dubaï ou Abu Dhabi, où tout repose sur l’hypertechnique, où les tours sont de plus en plus hautes, les supermarchés gigantesques ?

81Christian de Portzamparc : On ne peut pas y adhérer comme modèle de ville. C’est une entreprise d’entertainment à grande échelle, visant un marché d’une circonférence très élargie qui va du Pakistan à l’Égypte et à la Russie, pour attirer des séjours touristiques marchands, du shopping, etc. Compte tenu du climat, cela coûte nécessairement beaucoup d’énergie et pose de lourds problèmes écologiques. Mais comme ils ont beaucoup de pétrole, ils continuent. Évidemment, nous ne pouvons pas les critiquer : ils habitent chez eux, personne ne peut leur interdire de climatiser, leur dire qu’il est honteux de faire un tel usage du pétrole.

82Quelqu’un me disait récemment : « Les villes ont l’air de se faire concurrence. » Et c’est vrai : concurrence pour attirer le shopping, les clients, les touristes… En même temps, j’évoquais tout à l’heure un autre fait touristique : les gens visitent les villes, ils marchent, ils voient. Je m’en réjouis et je trouve cela émouvant. C’est encore un phénomène double. Je comprends très bien que les gens aillent à Dubaï pour voir ce que c’est. C’est même très sain. On est un peu étonné que certains trouvent qu’il n’y a rien de mieux, mais quelqu’un peut être ébahi par ces tours qui montent… Pourtant, au bout du compte, on voit bien que tout cela ne va pas très loin. Juste autour du petit lac qui est autour du très grand gratte-ciel, on peut marcher, mais le reste, ce n’est que de l’automobile. C’est bel et bien quelque chose de physique qui nous manque.