Inventer un désir sans identité : penser queer avec Carolin Emcke

Si le désir pouvait se libérer, il n’aurait rien à voir avec le marquage préliminaire des sexes.

(Wittig, [1979] 2001, p. 101.)

1Dès le seuil de son essai Notre désir ([2013] 2018a), la philosophe autrichienne Carolin Emcke opère un renversement : le titre pose un désir qui appartient à un nous non spécifié1, non marqué 2. L’ancrage de ce nous est cependant bientôt clarifié ; il renvoie à deux personnes, la locutrice – l’autrice elle-même – et un copain d’école, Daniel, qui se font harceler par une bande d’enfants – surtout des garçons, est-il précisé – sans que l’on ne sache trop pourquoi. En cours de lecture il apparait que ce qui unit les deux enfants est plus grand qu’elleux : leur nous est homosexuel, que le titre de l’ouvrage pose ainsi comme universel, le dé-marquant.

2Dans un texte fragmenté mêlant récit intime et réflexion politique, Emcke nous engage à réfléchir avec elle à la case dans laquelle elle a été catégorisée avec Daniel, bien avant qu’elle ne « découvre » elle-même son orientation sexuelle, alors que son « étrangeté » – sa queeritude – avait été décelée par d’autres. De là, elle se demande comment résister aux assignations. Et s’il faut s’émanciper de ces dernières, c’est bien parce que leur seule utilité est de classer, pour mieux justifier un traitement différent, dominer3, et éventuellement exclure. Dans un entretien sur France Culture, Emcke soutient qu’avec ce livre elle a voulu s’intéresser « à la mécanique et aux structures d’exclusion » (Renard, 2019). Rapportant avoir été l’objet d’ostracisme après son coming out à 25 ans, elle demande : « Comment décrète-t-on que telle personne fait partie du groupe et telle autre non ? » (Renard, 2019.) « Il y a toujours des structures, des systèmes de pouvoir, des matrices et des codes qui incluent certaines personnes et en excluent d’autres » (Emcke, 2018b), constate-t-elle, ce qui la conduit à interroger le désir, ici critère d’exclusion, ainsi que les conditions d’interrogation de ce désir : « Pourquoi les hétérosexuels devraient-ils se poser moins de questions sur la sexualité que ne le font les homosexuels ? » (Emcke, [2013] 2018a, p. 135.) Rappeler que le désir est éminemment personnel – « je désire comme je désire et […] j’aime comme j’aime » (Emcke, [2013] 2018a, p. 167) – n’empêche pas de reconnaitre l’usage que le politique fait de ce désir, pas plus que de convenir de l’utilité politique des identités par ailleurs, notamment dans le cadre des luttes pour l’obtention de droits. De même, dans son essai Après l’identité. Transitude et féminisme (2023), Pauline Clochec, tout en constatant l’émergence de diverses « conceptualisations qui abandonnent le primat de l’identité » (p. 140), reconnait une utilité à la politique des identités (p. 138), qu’elle considère cependant « transitoire », dans un mouvement nous conduisant vers une « théorie postidentitaire » (p. 133).

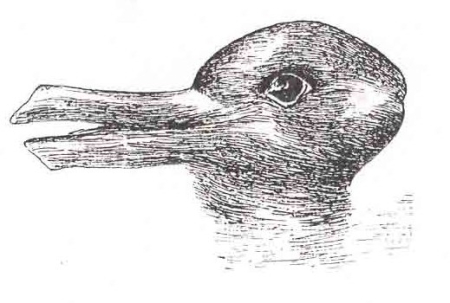

Pour celles et ceux qui ont dû lutter afin d’accéder à la visibilité, pour celles et ceux qui ont obtenu la reconnaissance au prix d’un long combat politique et juridique, pour celles et ceux-là, le simple fait d’être vu représente une petite victoire. Mais faut-il s’en contenter ? Ce nouveau statut est-il le bon ? Est-ce ainsi que j’entends vivre ? Ai-je vraiment envie d’insister en permanence : « Je suis un lapin, je suis un lapin, je veux que tu me perçoives en tant que lapin ? » (Emcke, [2013] 2018a, p. 225.)

3Ainsi Emcke questionne-t-elle l’identification queer : « je suis tenue d’être queer, et si j’appartiens au milieu gay et lesbien, c’est parce qu’on n’a de cesse de transformer le Je en un Nous » (p. 168). Bien qu’elle fasse sien « ce Nous » (p. 168), elle rappelle qu’il s’agit là d’une assignation, d’un marquage, tout comme celui, également contesté par la pensée queer, du sexe ou de genre bicatégorique.

4Pour ma part, je souhaite adopter ici le même mouvement reptatoire qu’emprunte Emcke pour creuser ces questions et proposer, en convoquant d’autres penseurs et penseuses, une réflexion sur les enjeux d’une éventuelle liquidation des catégories qui fondent l’identité ou, dit autrement, de penser la post-identité dans une volonté d’émancipation queer qui prendrait le contrepied de toute assignation susceptible de mener à un classement, puis à une exclusion. Je me pencherai sur la possibilité de décatégoriser le désir – l’orientation sexuelle –, puis de le dénaturaliser, en considérant les outils que nous avons pour le faire, enfin sur la possibilité de l’ouvrir, de l’in-déterminer. Je conclurai sur les pouvoirs de la littérature en regard de cette alchimie du désir et de la politique des identités4, celle-ci étant au cœur de bien des œuvres littéraires.

Décatégoriser le désir

Pourquoi personne ne nous […] [dit] […] que le désir, pour certains, peut changer […] ?

(Emcke, [2013] 2018a, p. 196.)

5Dans L’Idéologie raciste ([1972] 2002), Colette Guillaumin invite à discerner les traces que le masquage (des personnes dominantes, qui ont le pouvoir d’énonciation) et le marquage (des personnes dominées, celleux qui sont énoncées) laissent dans le discours. Au cœur du moment transitoire qui est le nôtre, où le système cishétéronormatif s’érode un peu plus chaque jour, certaines personnes longtemps invisibilisées dans et par le discours réclament aujourd’hui d’être nommées. Pas toutes cependant : nombre de personnes trans préféreraient ne pas porter le stigmate ; après tout, « une femme ayant accompli sa transition n’est plus trans » (Clochec, 2023, p. 135). Un pas de plus nous conduit à marquer ce qui est masqué, c’est-à-dire à nommer les caractéristiques qui qualifient les personnes dominantes en tant que dominantes, soit, pour rester dans le domaine des identités sexuelles et de genre, les hommes, les personnes cis et les personnes hétérosexuelles. Mais dans les faits, à quel moment est-il réellement pertinent de mentionner le sexe, le genre, ou l’orientation sexuelle d’une personne ?

6Les travaux des dernières décennies sur le sexe, le genre et le désir5 se sont surtout concentrés sur les deux premiers termes, longtemps conçus comme étant naturellement consubstantiels : les mâles devaient intégrer les traits dits masculins pour devenir – pour être – des hommes™, les femelles intégrer les traits culturels féminins pour devenir des femmes™ ; ainsi a-t-on historiquement produit et produit-on toujours des hommes et des femmes. Les remises en question ont particulièrement porté d’une part sur les traits et les comportements genrés et, d’autre part, sur la séparation entre les sphères privée et publique. Aujourd’hui, les personnes trans défient autant qu’elles le défont le lien qui unit toujours, dans l’imaginaire, le sexe au genre, actualisant l’axiome selon lequel « le genre précède le sexe » (Delphy, 2013, p. 251). Parallèlement, au cours des mêmes décennies, l’articulation entre le sexe ou le genre et le désir a, elle, été rompue sous l’impulsion des mouvements d’affirmation homosexuelle6. Cet alignement du sexe, du genre et du désir constitue la base du contrat cishétérosexiste dont la visée première était, comme le rappelle la philosophe Alice Pechriggl (2001), d’orienter la sexualité vers la reproduction pour mieux endiguer l’éros : « le désir est culturellement canalisé, puis philosophiquement canonisé en vue de l’institution de l’hétérosexualité censée garantir la survie du genre humain » (p. 200).

7Ainsi, de nombreuses penseuses ont élaboré une solide critique de la naturalisation du sexe/genre, sapant ainsi cette catégorisation. Cela a donné ses fruits, que l’on récolte aujourd’hui : une plus grande liberté est laissée à l’autodétermination de chacun·e – du moins dans certains pays, sous certaines juridictions. Par leur existence, les personnes trans révèlent le caractère non essentiel de la catégorie fondée sur l’articulation du sexe et du genre, non sans encaisser nombre de violences transphobes. Mais, en ce qui concerne l’orientation sexuelle, même si la bisexualité et l’asexualité sont de moins en moins taboues, la catégorisation homo ou hétéro demeure prégnante. Sur ce plan, l’enjeu se situe entre la reconnaissance du droit à l’existence dans certains pays et la stigmatisation homophobe dans d’autres ; et entre ces deux pôles, l’invisibilisation, laquelle connait deux versants, l’un positif, l’autre négatif. Sur le versant négatif, l’invisibilité se joue sur le refus d’accorder aux sujets marqués la légitimité à représenter leurs concitoyens et concitoyennes non marquées ainsi que sur leur effacement des représentations (littéraires, artistiques, etc.) ; sur le versant positif, elle se joue sur leur présence non marquée dans les représentations, signe de leur intégration dans la multitude. Et c’est ici que surgit le lapin de Emcke : faut-il à tout prix toujours spécifier – toujours marquer – le sexe, le genre, le caractère cis ou trans d’un sujet, l’orientation du désir, ou pas ? À mon sens, la réponse serait : strictement dans les contextes où c’est pertinent, soit au moment de vouloir devenir parent (mais il existe plusieurs moyens de le devenir), et lorsque vient le temps de défendre les droits de chacun·e à l’autodétermination. Et cela, essentiellement dans des cultures cishétérosexuelles hégémoniques, où ces marques ont un sens. C’est dire que dans d’innombrables situations, aucune de ces spécifications n’est opportune. Pourtant, elles sont requises dans de nombreux domaines, précisées dans de nombreux contextes, et les injonctions à performer le genre assigné à la naissance et à demeurer dans la droite ligne de l’hétérosexualité sont continuelles. Jusqu’à nos prénoms qui doivent nous situer, ainsi que les marques grammaticales qui saturent la langue.

8L’homosexualité est certes moins visible que le genre, cis ou trans. Mais comme Emcke le rappelle, pour les personnes gaies et lesbiennes, il y a toujours des situations qui trahissent à quelle équipe nous appartenons. Pourtant, dans nombre de pays du nord, on serait au temps de l’affirmation et de la fierté. N’est-il pas possible de faire, sur ce sentier, un pas de plus ? N’y a-t-il pas d’autres voies que celle de l’affirmation (la fierté), de la négation (la honte), ou de l’aveuglement (le refus de la reconnaissance de la légitimité) ? Cette question, qui se pose également pour la transitude, devrait nous occuper.

9De la même façon que de nombreuses personnes tiennent aux modèles de sexe et de genre, aux identités fétiches d’hommes et femmes – aussi bien des personnes cis que des personnes trans –, beaucoup tiennent à l’orientation sexuelle. On peut certes comprendre l’affirmation et la fierté qu’elle autorise en regard de la situation historique de l’homosexualité : proclamer sa fierté, c’est refuser la honte à laquelle les gais et lesbiennes ont été soumises, c’est retourner le stigmate – Pédé ! Gouine ! –, se l’approprier pour dignement s’en revêtir. Aussi, pour beaucoup, envisager le démarquage implique une perte, au-delà des modes d’identification. Comme le rappelle Cornelia Möser (2022), pour certains groupes, l’homosexualité prend la valeur non pas seulement d’une identité mais d’« une pratique révolutionnaire contre le capitalisme bourgeois [et] la famille patriarcale » (p. 210). Or le démarquage implique peut-être une perte, mais il ne tue pas toute possibilité de révolution pour autant : le capitalisme et la famille patriarcale restent à abolir même hors d’une économie hétéronormative. Dans la mesure où il est post-identitaire, le moment transitoire est « pré-révolutionnaire » (Möser, 2022, p. 210).

10Ainsi, certaines étiquettes identitaires restent importantes pour inscrire et signifier sa dissidence envers le régime cishétéropatriarcal. Il est notable à cet égard que la notion de communauté soit uniquement appliquée aux groupes minorisés. C’est une façon de marquer, de distinguer, encore. Dans un entretien accordé au média multiplateforme Regards, Emcke (2018b) observe :

[…] quand j’ai commencé à désirer de la manière dont je désire, je me suis dit que c’était quelque chose d’intime […] d’individuel, que mon désir m’appartenait, mais si tu es gay, si tu es queer, beaucoup de gens pensent que mon désir est aussi le leur ou qu’ils peuvent interagir avec lui, le commenter ou le juger. Donc […] c’est […] une question politique, que je le veuille ou non. (0’33”)

11Ce n’est bien sûr pas seulement dans un cadre homosexuel que le désir est politique. Mais en tant que différant de la norme, le désir homosexuel est de façon beaucoup plus marquée objet de discours que le désir hétérosexuel, celui-ci étant perçu comme naturel et ce, selon le même patron qui fait que le féminin, genre marqué par rapport au masculin « neutre » est largement plus sujet à discussion, à enquête, à d’infinis questionnements. Et si, de la même façon que le genre a été dénaturalisé, le désir – aussi bien hétérosexuel qu’homosexuel – attendait qu’on le dénaturalise à son tour ? Car l’erreur que nous commettons serait peut-être de vouloir le fixer.

Dénaturaliser le désir

Pas d’hommes, pas de femmes : pas d’hétérosexualité. Pas de sexisme. Et :

Pas d’hétérosexualité, pas d’hommes, pas de femmes. Pas de sexisme.

(Drouar, 2021, p. 7.)

12Pour disjoindre le sexe et le genre, il a fallu s’attaquer à « l’illusion du naturel » (Gardey et Löwy, 2000). Si les résistances subsistent et se renforcent, un consensus semble tout de même se dégager sur le caractère construit de notre monde, autorisant nombre d’avancées. Mais l’idée de la naturalité du désir résiste et ce, même si celle du caractère purement naturel de la sexualité est contestée depuis plusieurs décennies (Kinsey, 1948 ; Gagnon et Simon, 1973 ; Foucault, 1976 ; Weeks, [1986] 2014 et [2016] 2019). Il apparait que, loin d’être l’expression de pulsions naturelles, les conduites et les pratiques sexuelles qui la constituent sont apprises par le biais de représentations et de discours – du moins en est-il ainsi lorsqu’elles ne sont pas effacées : « [nous] ne savions même pas comment vouloir », écrit Emcke ([2013] 2018a, p. 57). Selon le modèle des scripts sexuels élaboré par John Gagnon et William Simon, ces conduites et pratiques se déclinent sur trois plans en étroite interaction : elles sont scriptées puis diffusées à travers la culture (représentations et discours), intégrées et rejouées psychiquement, enfin actualisées lors de relations interpersonnelles (Gagnon, 2008). Mais comme pour tout dispositif, si le sujet peut s’assujettir aux scripts dominants de la sexualité, il peut également y résister, ce qui implique de faire autrement, d’improviser, d’en inventer de nouveaux. Or, jusqu’ici, c’est surtout la sexualité hétérosexuelle qui a été transmise par les discours et les représentations culturelles. Et de la même façon que les corps mâles et femelles ont entraîné des identités – homme et femme –, ce qu’on appelle l’« orientation sexuelle » a forgé les gais, les lesbiennes, les bisexuel·les. L’épistémè naturaliste demeurant largement dominante dans la pensée commune, on ne doit pas s’étonner que la naturalité de l’orientation homosexuelle soit encore défendue, tant par des personnes homosexuelles qu’hétérosexuelles (Chamberland, 2012, p. 52), surtout quand on rappelle, comme le fait la sociologue Line Chamberland, que

[t]ous ces discours prétendument scientifiques confortent des représentations sociales répandues qui tendent à ramener la sexualité et ses diverses expressions à des manifestations de la nature, c’est-à-dire déterminées pour une large part par des forces innées qui échappent à la volonté individuelle et aux influences sociales. (p. 51.)

13Cette défense de la naturalisation du désir peut également être comprise comme un discours tactique et situé visant à obtenir, dans certains contextes, le sceau de l’acceptabilité sociale. Dans son examen des usages des justifications biologiques de l’homosexualité, Chamberland prend comme point de départ le constat que certaines personnes homosexuelles s’approprient les rudiments des thèses biologiques « pour les incorporer dans leur autodéfinition ainsi que dans la négociation de leur identité auprès de leur entourage » (p. 53, je souligne).

14On saisit bien que l’idée selon laquelle « l’homosexualité constituerait une caractéristique immuable, plutôt que choisie ou apprise et donc réversible » (p. 54) peut contribuer à protéger les personnes concernées en les mettant à l’abri de thérapies de conversion par exemple. L’argument « je suis comme ça, je ne peux rien y faire » peut en effet contrer certaines suspicions et protéger le sujet ; car comment imaginer qu’on puisse choisir la voie bannie ? Ainsi,

[…] les théories de l’inversion ont été historiquement endossées par une partie des homosexuels militants, davantage du côté des hommes que des femmes, puisque [l’idée de] l’origine congénitale de l’homosexualité venait légitimer la revendication de mettre fin à la criminalisation des actes homosexuels : punir des êtres pour ce qu’ils sont équivaut à une persécution qu’il fallait dénoncer et combattre. (p. 73.)

15Il en est de même pour « le concept d’orientation sexuelle[, lequel] s’est progressivement imposé dans la seconde moitié du siècle dernier », supplantant celui d’inversion ;

[…] [il] a permis d’affirmer le caractère involontaire du désir sexuel (on parlera d’une tendance ou d’une prédisposition plutôt que de préférences homosexuelles) [et] de dissocier le désir sexuel de l’expression du genre. (p. 74.)

16On ne peut certes reprocher à personne de recourir à la perspective naturaliste qui domine la pensée commune. D’autant qu’il serait malvenu de le reprocher aux seules personnes marquées, homosexuelles ou trans, alors que les personnes non marquées, cishétérosexuelles, elles, ont le loisir de se penser au naturel et le privilège de n’avoir jamais à justifier leur genre ou leur orientation.

17Cela dit, qu’ils concernent le sexe/genre (incluant la transitude) ou l’orientation sexuelle, les enjeux rattachés à la dénaturalisation sont politiques. Le jour où, pour les personnes homosexuelles comme pour les personnes trans, on parlera de préférences à l’égard de la présentation de soi, de choix d’objet relationnel, de conduites et de pratiques et qu’on reconnaitra le droit à l’autodétermination en cette matière, on aura allégé de beaucoup le fardeau qui pèse si lourdement sur les minorités sexuelles. Sera accomplie une révolution : « on ne naît pas gai, lesbienne ou trans, on le devient ». Car « [s]’il n’y a pas de vérité de soi, il y a tout de même des vouloir-être qui, pour n’être fondés sur aucune vérité, n’en restent pas moins vrais et légitimes » (Butler, [1990] 2005, p. 17-18, je souligne). Et ces devenir-autres ne tiennent qu’aux hasards de la vie, des circonstances et des rencontres, des scripts avec lesquels on a été mis en contact, puis par assomption ; on « embarque » – ou pas –, malgré l’assignation à l’hétérosexualité, malgré le stigmate, malgré l’environnement, malgré les violences – malgré soi, même, dans certains cas. On le devient avec ou contre les autres : « nous ne sommes pas uniquement ce que nous voulons être. Nous sommes aussi ce que les autres font de nous » (Emcke, [2013] 2018a, p. 166).

18Déconstruire ainsi l’orientation sexuelle demande peut-être d’abord d’admettre que l’état des savoirs ne permet pas d’affirmer qu’elle soit encodée biologiquement (Fillod, 2019 et 2024). Chaque personne est à construire, cette construction a lieu dans une culture donnée qui nous modèle, elle s’élabore en interaction constante avec les autres, et elle découle également des choix que nous effectuons. Selon cette perspective, qui laisse place à la possibilité d’une trajectoire fluide, ni le sexe ni le genre ni l’orientation sexuelle ne nécessitent d’être spécifiées, ne confèrent de valeurs, ne justifient honte ou fierté, lesquelles ne sont somme toute que des réponses aux stigmates. « Tout se passe comme si le mépris de l’homosexualité ne pouvait s’exprimer [lorsque la] honte n’est pas là pour faire contrepoids. » (Emcke, [2013] 2018a, p. 133.) Se déprendre des identités assignées permettrait selon Emcke de déjouer les attaques et de « min[er] la honte » (Emcke, p. 133) car « ces diffamations seraient impuissantes si l’attribution d’“homosexualité” […] n’était pas marquée comme problématique » (p. 162).

19C’est bien là le piège dialectique dont parle Terry Eagleton (1994) :

La politique sexuelle, comme le concept de classe sociale ou le combat nationaliste, [est] nécessairement liée aux catégories métaphysiques qu’elle espère finalement abolir et tout mouvement de ce type exig[e] une double optique, […] à savoir lutter sur un terrain déjà jalonné par ses adversaires et chercher, […] à l’intérieur de cette stratégie courante, à se représenter à l’avance un mode d’existence et d’identité pour lequel nous n’avons pas encore de terme approprié. (p. 26.)

Laisser advenir quelque chose de nouveau

Le rêve qui me semble le plus attachant est celui d’une société androgyne et sans genre (mais pas sans sexe) où l’anatomie sexuelle n’aurait rien à voir avec qui l’on est, ce que l’on fait, ni avec qui on fait l’amour.

(Rubin, [1975] 2010, p. 75-76.)

20Sortir des identités donc, quitter l’assignation, s’en dégager. Mais comment fait-on cela, sortir des identités, alors que « [l]es désignations commodes et maniables d’“hétérosexualité”, d’“homosexualité”, de “bisexualité” et “transsexualité” donnent à penser que les formes de l’amour et les pratiques du plaisir se consolident pour devenir des identités stables, qui se perpétueront une vie entière » (Emcke, [2013] 2018a, p. 44) ? Comment fait-on cela, imaginer un désir sans identité ? C’est aux confins du territoire connu et cartographié qui est le nôtre que nous conduit la philosophe autrichienne.

Ce qui m’intéresse, c’est comment le désir apparaît, chez moi, mais aussi chez les autres ; comment je l’ai senti croître, comme il s’est déployé, trouvant son langage, son expression en moi, pour moi, et comment, au sein même de ce langage, s’est développé un vocabulaire […]. (p. 917.)

21Laisser survenir le désir pour faire advenir quelque chose de nouveau, que nous ne connaissons pas encore. Mais est-ce seulement possible, défricher un territoire sans chercher à y baliser de nouvelles voies, sans y planter de drapeau ? « Ce que nous voulons dépend-il aussi de ce que nous sommes capables d’imaginer, de ce que nous pourrions vouloir ? » (p. 135-136.)

22Carolin Emcke n’est certes pas la seule – ni la première – à refuser de fouler plus avant le territoire connu. Wittig appelait déjà au démarquage en 1980 :

[…] il ne peut plus y avoir de femmes, ni d’hommes, qu’en tant que classes, et qu’en tant que catégories de pensée et de langage, ils [ces statuts] doivent disparaitre politiquement, économiquement, idéologiquement. ([1980] 2001, p. 73.)

23Judith Butler ([1990] 2005) prend le relais : « Le genre n’étant pas un fait, il ne pourrait exister sans les actes qui le constituent. » (p. 264.) Avec la notion de performativité du genre qu’elle formule, elle ouvre alors la porte à la possibilité de cesser de le faire exister. L’identité de genre est jugée périmée et les appels à l’ouverture se multiplient : « Ils disent identité nous disons multitude. […] ton appareil de production de la vérité ne fonctionne plus… » (Preciado, [2013] 2019, p. 45-46) Tout comme Emcke, Annie Ernaux travaille à « [c]onnaître le désir qui est en [s]oi » (1992, p. 75). La théorie queer a été le catalyseur pour ouvrir ces portes : « queer : déstabiliser la notion d’identité, la détruire même ; revendiquer la post-identité, la non-identité » (Giguère et Lambert, 2020). Détruire, disent-iels, aussi abolir : « Le genre est le résultat direct de l’hétérosexualité phallocrate qu’il s’agit d’abolir ; dans un monde libéré, il n’y aurait plus de genre. » (Möser, 2022, p. 210.)

24Abolir la phallocratie, Abolir la famille – c’est le titre d’un essai de Mary O’Brien (2023), qui fait écho au souhait de la narratrice de Nom (2022) de Constance Debré :

[…] je suis pour la suppression de l’autorité parentale, je suis pour l’abolition du mariage […], je suis pour l’abolition de la filiation, je suis pour l’abolition du nom de famille […], je suis pour la suppression de la famille […]. (p. 107.)

25Au final, « [c]’est […] à la déconstruction de [tous les] dispositifs visant à produire des sujets normatifs que s’emploie la pensée queer » (Boisclair, Girard et Landry, 2020, p. 11).

26Revenant sur la mort de son compagnon d’école Daniel, Emcke montre qu’il s’agit de rester ouverte, aux autres comme à soi-même : « La vérité de Daniel, je ne la connais pas. Même la mienne m’est inconnue » (Emcke, [2013] 2018a, p. 226), car la préférence sexuelle se développe dans une dynamique récursive ininterrompue : « j’ai développé mon désir, ou c’est mon désir qui m’a développée ; en perpétuelle mutation, changeant toujours légèrement d’orientation » (p. 45). Ainsi, laisser advenir le désir signifie de le laisser se transformer et nous transformer, le laisser nous faire autre.

[…] le désir peut se développer et même se transformer, […] ses différentes formes peuvent évoluer en parallèle et […], chez un seul être, à différents moments peuvent naître des formes multiples de l’envie et du plaisir […]. [C]e n’est pas […] une seule norme qui, de bout en bout, accompagne et détermine la texture de l’existence […]. (p. 195.)

27Dans cette conception fluide du désir, on peut se demander si l’on appartient davantage à notre point de départ ou à notre destination. Mais peut-être appartient-on fondamentalement à notre présent.

Pouvoirs de la littérature

La représentation du genre est sa construction […]. Paradoxalement donc, la construction du genre est aussi affectée par sa déconstruction : c’est-à-dire par tout discours, féministe ou non, qui vise à l’écarter en tant que déformation idéologique.

(Lauretis, [1987] 2007, p. 41-42 ; l’autrice souligne.)

28Je l’ai dit plut haut, Emcke n’est pas la première à promouvoir un modèle (post-)identitaire labile, à vouloir désignifier le modèle dominant, le délester des significations historiquement instituées. Mais si les figurations de sexualités minorées se multiplient, les personnages de nos littératures demeurent obstinément genrés et leur préférence d’objet, déterminée. Une des rares exceptions à ce schéma se rencontre dans le roman Sphinx (1986) d’Anne Garréta. L’autrice y met en œuvre ce qu’elle a nommé la « Contrainte de Turing » (s. d.), qui repose sur l’« absence de toute marque linguistique du genre qui permettrait d’assigner un sexe au personnage, au narrateur ou à l’énonciateur » (n. p.). Sphinx met en scène deux personnages dont le sexe et le genre ne sont pas identifiables ; aussi la relation qui les unit n’a-t-elle pas de nom et recèle-t-elle tous les possibles. S’il s’agit là d’un tour de force, il demeure que ce ne sont que seulement deux parmi l’ensemble des personnages du roman qui échappent à l’assignation sextextuelle. Voire, telle qu’elle est formulée8, la contrainte de Turing elle-même semble se limiter à des instances singularisées (à moins que le singulier soit ici générique : « [le] personnage, [le] narrateur […], l’énonciateur » [Garréta, s. d.]). Signe qu’il semblait, en 1986, difficilement possible d’imaginer de pouvoir se passer de ces signes à plus grande échelle. Cela commande il est vrai d’inventer une nouvelle langue9, une nouvelle grammaire, de nouveaux scripts sexuels. Ainsi par exemple, dans le lexique emckien, le féminin pénètre :

Des femmes qui se glissent amoureusement dans le corps d’autres femmes, pénètrent en elles, s’abîment, se dissolvent en elles sans avoir besoin d’un pénis, sans penchant pour la reproduction biologique ni désir de s’inscrire dans la durée […]. (Emcke, [2013] 2018a, p. 111, je souligne.)

29Au théâtre, des dramaturges québécoises suggèrent de « dégenrer les personnages ». Il s’agit de ne pas attribuer de genre aux personnages en cours d’écriture :

Ainsi, les interprètes et les metteurs en scène peuvent choisir entre les deux sexes, ou décider délibérément de maintenir une ambiguïté quant au genre du personnage. (Tremblay, 2017.)

30On rencontre de plus en plus « personnage » comme terme épicène, « un, une, le, la personnage », voire « lea personnage ». Mais, en phase avec ce qui a été soutenu jusqu’ici, la figuration des identités et des sexualités queers ne résume pas le queer. Aussi, pour Teresa de Lauretis (2011), l’écriture queer doit être pensée plus largement :

Je peux appeler […] queer un texte de fiction, qu’il soit littéraire ou audiovisuel, s’il se dresse non seulement contre la narrativité, ou la pression banale de tout récit vers la fermeture et l’achèvement de sens, mais aussi s’il perturbe ostensiblement la référentialité du langage et des images.10 (p. 244 ; trad. Scott, 2020, p. 254.)

31À cela on pourrait certainement ajouter : s’il déroge à l’ordonnancement des temps et des espaces straights déterminés par les modes de vie straights11.

32Le mouvement de déconstruction du genre est bien en marche, nonobstant les réactions en cours et les résistances12. Les volontés de décatégorisation et de dénaturalisation du désir ne font que poindre, mais elles sont bien là :

Le spectre occidental de la dissidence sexuelle et de genre ne fait que s’allonger (L-G-B-P-T-I-Q-2-A-+) et la complexité de la diversité de genre est telle que certaines personnes ne peuvent se ranger sous aucune de ces catégories. (Zabus, 2022, n. p.)

33Emcke nous invite à penser la suite. Un post-queer ? Un queer normalisé ? Plutôt une postidentité, le queer faisant advenir chaque personne comme minoritaire, sujet singulier de la multitude, avec ses propres traits, décatégorisés ; démarqués.

34Bien que Carolin Emcke s’inclue dans ce nous de son titre – Notre désir –, un nous homosexuel, elle n’en suggère pas moins que l’éradication de cette catégorisation essentialiste rendrait la nécessité de l’affirmation d’une identité politique caduque, inessentielle. « Parfois, je me considère avant tout comme queer, mais pas toujours ; ce “nous”, je le trouve parfois juste et approprié, mais il m’arrive de désirer un “je”. » (Emcke, [2013] 2018a, p. 222.) Un « je » qui n’aurait pas à s’embrigader dans une catégorie ou une autre, ni à embrigader son désir comme l’exprime Emcke dans son entretien avec Camille Renard : « J’écris […] pour que ce ne soit plus une question si cruciale pour d’autres de savoir s’ils sont straight ou queer. » (Renard, 2019.) Pour que ce ne soit plus un enjeu de vie et de mort. Daniel, le garçon avec qui Emcke se trouve dans la scène d’ouverture de l’essai et cité ici en introduction, s’est suicidé avant ses 18 ans, sans que Emcke ne sache avec assurance s’il était homosexuel. « La raison pour laquelle il m’a fallu des années, après le bac, pour découvrir mon désir, était-elle aussi celle qui a poussé Daniel à se donner la mort ? » (Emcke, [2013] 2018a, p. 17.) L’incipit admet :

[C’est p]eut-être […] l’origine de cette histoire. Peut-être que c’est par la culpabilité qu’elle doit commencer. Une culpabilité impossible à extirper, et qu’on pourra seulement expurger en la vivant jusqu’au bout. (p. 11.)

35Une histoire qui fait de Emcke une survivante. D’où l’importance du titre, où le nous de Notre désir, même s’il renvoie initialement à deux enfants harcelés pour leur homosexualité présumée, avant même que les personnes concernées connaissent elles-mêmes leur préférence, peut être lu comme universel. Il s’agit là d’un décentrement majeur. Emcke nous propose par là de penser un « nous » queer excédant le « nous » communautaire.

36La figure du lapin, qui évoque dans le texte de Emcke une étiquette identitaire, en l’occurrence l’homosexualité, s’enrichit à la fin de l’essai lorsque l’autrice rappelle une image dont elle s’inspire pour figurer « ce sentiment d’appartenance fluctuant » (p. 122) entre le « nous » et le « je » : le canard-lapin.

Figure 1. Le canard-lapin, redessiné par Joseph Jastrow dans Fact and Fable in Psychology, Boston, Houghton, Mifflin and Co, 1900, p. 295, fig. 19 ; également en ligne : https://archive.org/details/factfableinps00jt/page/294/mode/2up?q=duck.

37Car pourquoi doit-on être l’un ou l’autre ? N’est-ce pas possible d’être tantôt l’un, tantôt l’autre ? Ou d’être plus ? Après tout, cette figure du canard-lapin date du xixe siècle, et le canard et le lapin ne sont que deux animaux dans la multitude.

38Depuis sa position, Carolin Emcke « réfléchi[t] aux conditions de possibilité du désir » (p. 104), ce qui la conduit sur le seuil de la postidentité. Sans nier la dimension politique du désir, elle prévient les dangers de brandir une identité essentialisante, qu’elle soit collective ou singulière, censée résumer le sujet. Elle reconnait que s’identifier à des identités collectives,

[c]e sera peut-être indispensable tant que dureront certains combats politiques. Mais pas au-delà. Si les concepts d’identités collectives peuvent servir de vecteurs rhétoriques dans une lutte politique pour la reconnaissance juridique, personne ne peut en faire une patrie à soi. (p. 171.)

Coda

39Dans les divers séminaires portant sur les théories queers que j’anime, j’aime attirer l’attention de mes étudiant·es sur les titres de deux des premiers textes à penser le queer13, soit « La pensée straight » de Monique Wittig en 198014 et « La conscience de la Mestiza » de Gloria Anzaldúa ([1987] 2011). Je les invite à considérer que tous deux mettent à l’avant-plan la pensée (« pensée », « conscience ») plutôt que l’identité de sexe ou de genre, ou que l’identité de sexe ou de genre des partenaires.