-small160.jpg)

D’une notation à l’autre : partition et (in)suffisance du texte

1Cet article entend définir les enjeux de l’intégration de fragments de partitions et plus largement de formes de notation musicale1 dans des textes littéraires des xxe et xxie siècles ; en d’autres termes, les enjeux de l’insertion, au sein d’une forme artistique réputée autonome (le texte), d’une forme qui doit être actualisée par l’interprétation (la partition), insertion fondamentalement hétérogène puisque l’une et l’autre forme utilisent des systèmes de signes différents. Si la présence de la partition dans le texte littéraire n’est pas neuve, le xxe siècle présente un intérêt particulier en ce qu’il est aussi celui de l’essor des enregistrements sonores. Depuis la fin du xixe siècle, la partition n’est plus la seule façon de transmettre la musique : le phonographe (1877) puis le gramophone2 (1887) permettent la reproduction et la diffusion du son, le gramophone se popularisant ensuite au xxe siècle grâce aux appareils portatifs. L’insertion d’une partition dans un texte littéraire ne peut donc être neutre : y figure-t-elle en tant qu’elle est le plus simple moyen, dans un texte imprimé, de renvoyer au morceau de musique ? Ou bien signale-t-elle déjà l’absence du son ?

2Le xxe siècle a également été celui du développement de la linguistique structurale (dont l’acte fondateur fut la publication du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure en 1916) et de la phonologie dans la deuxième moitié des années 1920, ce qui a entraîné une prise de conscience, dans la sphère littéraire, de la différence entre langue et parole, et entre phonèmes et sons. Les sons langagiers, réalités acoustiques et physiologiques, prennent part à un système, acquièrent une valeur fonctionnelle en devenant phonèmes. La musique, purement constituée de sons non signifiants, non phonématiques, fournit ainsi un miroir réfléchissant aux expériences d’avant-garde des années 1920 mais aussi des années 1960-1970, âge d’or du structuralisme pendant lequel Saussure et Nikolaï Troubetzkoy sont redécouverts. C’est dans ces mêmes années 1960 que Jacques Derrida, s’opposant au logocentrisme, entend redonner à l’écriture et à l’inscription une place prépondérante – ici encore, la partition fera écho aux questionnements de l’avant-garde sur la matérialité graphique du texte.

3Depuis le début du xxe siècle, et jusqu’à l’extrême contemporain, la présence de partitions dans les textes est donc particulièrement chargée en signification. Elle a à voir avec la notion d’incomplétude : premièrement, parce que ces partitions se présentent dans les textes sous forme fragmentaire ; deuxièmement, parce qu’elles renvoient à leur nécessaire impuissance dans la transcription et l’archivage du son, par rapport à l’enregistrement sonore. Or, à l’heure actuelle, alors que les possibilités de faire écouter de la musique en accompagnement des œuvres littéraires se multiplient, il apparaît que la partition joue un rôle différent de celui de la simple écoute. Peut-être la partition signale-t-elle même les insuffisances des enregistrements, leur nature elle aussi lacunaire3, leur impossible synchronisation avec la durée de la lecture. Intrinsèquement hétérogène au sein du texte, la notation musicale – qu’il s’agisse de pages entières de partitions ou de quelques mesures, d’indications d’intonation ou de tempo, ou encore de symboles musicaux – raconte aussi quelque chose de la littérature, de la conscience qu’elle a de ses insuffisances… ou de sa suffisance, de sa croyance en sa capacité à devenir elle-même musique. Confrontée au texte littéraire par son intégration au cœur même de l’objet livre, la partition interroge les actes de lecture et d’écriture. Elle permet de tracer les contours d’une conception de la langue littéraire, que celle-ci se pense comme l’envers de la musique ou bien comme supérieure à elle. La présence de la partition questionne toujours la lisibilité, la possibilité de déchiffrer, d’interpréter ou d’exécuter la musique comme le texte.

De l’indéchiffrable à l’interprétable : conceptions de la lecture

4Les partitions insérées dans les textes engagent un rapport au savoir qui tend à l’érudition4, voire à l’hermétisme : elles laissent le lectorat non musicien devant un mur silencieux, pas même interprétable phonétiquement. Il pourrait donc y avoir une forme de violence, de « terrorisme5 » de la partition jetée à la face du lecteur. Mais les textes ne s’adressent qu’en apparence à un public lettré et musicien : des stratégies sont mises en place pour pallier l’éventuel manque de connaissances solfégiques ou musicologiques, afin que l’imagination lectorielle puisse combler l’illisibilité de la partition, que ce soit par la création d’un effet de sens en lien avec le texte qui l’entoure ou par une représentation sonore purement fantasmatique.

5Les écrivains qu’on commentera ici ne sont pas tous musicologues ni même mélomanes. Si Charles-Albert Cingria et Maurice Roche sont musicologues, Yann Apperry musicien et librettiste, Milan Kundera et Grégoire Bouillier mélomanes avertis (avec une focalisation sur la musique non « savante » pour ce dernier), W. E. B. Du Bois ou Denis Roche apprécient quant à eux la musique sans en être des spécialistes ni même vraiment des connaisseurs.

6Les partitions présentes donnent aussi des indications sociologiques sur le lectorat cible, qu’il soit réel ou fantasmé par l’écrivain. La diminution de la proportion de lecteurs et lectrices de la musique, parmi les lecteurs et lectrices tout court, depuis le début du xxe siècle, doit nécessairement avoir des répercussions sur la réception de ces textes hybrides. Si elle est de moins en moins lisible, la partition demeure chargée de valeurs culturelles, porteuse d’une histoire. En cela, l’extrême variété des types de notation, des compositeurs et compositrices, des longueurs des partitions que j’ai identifiées6, est significative. Mesure isolée ou page complète, neumes grégoriens, notation Renaissance, simple mention du nom des notes, partitions inventées ou réelles (Euripide et son papyrus musical, Franz Liszt, Alban Berg, Igor Stravinsky, Ludwig van Beethoven, Janine Charbonnier, Karlheinz Stockhausen, ou bien airs anonymes de la culture populaire) : le spectre est large. Cette grande variété entraîne évidemment des stratégies diverses, que la partition soit intégrée à la diégèse – c’est le cas dans Diabolus in musica (2000, p. 315) de Yann Apperry, où la partition qui apparaît à la fin du livre figure la « Ballade ad vitam aeternam » composée par Moe, le personnage principal et narrateur –, qu’elle soit au contraire présentée comme un document, entrant dans le jeu d’un débat extrêmement précis et savant – Cingria intervient dans des controverses très techniques au sujet de l’interprétation du grégorien, entre l’école officielle d’inspiration bénédictine, les mensuralistes et l’école du neume-temps –, qu’elle contribue à la construction de motifs et de thématiques – celui de la mort pour Maurice Roche par exemple –, ou qu’elle participe d’un dispositif de composition – comme celui du prélèvement et de la citation chez Denis Roche.

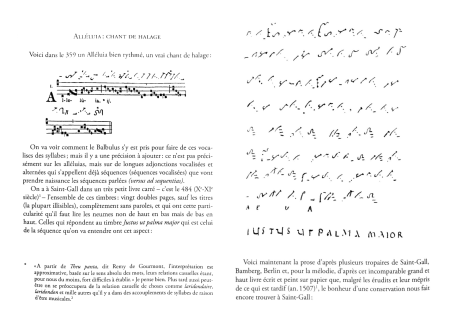

Hommage, érudition, irrévérence

7L’insertion de la notation musicale est foncièrement hétérogène : la partition se signale comme telle en recourant à des signes et des symboles qui ne sont pas ceux du texte. Intruse au sein du texte littéraire, elle interroge les cultures dont la musique émane, ainsi que la culture de l’élite qui la fige, en la notant, au cœur du texte. La façon dont W. E. B Du Bois intègre des mesures de partition dans Les Âmes du peuple noir (The Souls of Black Folk, [1903] 2004) est ainsi particulièrement intéressante. Dans ce livre qui relève à la fois de l’Histoire, du document, de la sociologie, du témoignage et de l’autobiographie, Du Bois rend compte de la signification de l’émancipation et de l’expérience de la vie « derrière le Voile [beyond the Veil] », métaphore de la séparation entre Noirs et Blancs et de l’irréductibilité de leur expérience. Chacun des quatorze chapitres7 de l’ouvrage commence par un exergue, un texte littéraire, poétique ou biblique dont l’origine est nommée, puis par quelques mesures, une portée ou deux, de spirituals, sans titre ni paroles (voir ci-dessous l’exemple de la première page du chapitre xi, fig. 18).

Figure 1. W. E. B. Du Bois, Les Âmes du peuple noir (The Souls of Black Folk, 1903), 2004, p. 197. © Rue d’Ulm.

8À travers ces extraits de partition, W. E. B. Du Bois renvoie à une tradition orale populaire dont l’origine s’est perdue, celle des « Chants de douleur [Sorrow Songs] »). Aussi annonce-t-il dans la préface :

On trouvera en tête de chacun des chapitres de la présente édition une ligne musicale tirée des Chants de douleur – écho de mélodies qui me hantent, écho de la seule musique américaine qui ait jailli d’âmes noires dans ce passé si ténébreux.

[Before each chapter, as now printed, stands a bar of the Sorrow Songs, – some echo of haunting melody from the only American music which welled up from black souls in the dark past.] (Du Bois, [1903] 2004, p. 8)

9Ces chants sont transcrits dans la forme « noble » de la partition classique occidentale, alors que Du Bois confesse ne pas connaître « grand-chose à la musique » et ne rien pouvoir « en dire en termes techniques [I know little of music and can say nothing in technical phrase] » (p. 240). Ce choix peut donc d’emblée sembler paradoxal ; la mention des paroles aurait probablement moins surpris à côté des exergues littéraires. En plus de l’aspect fragmentaire de ces portées (quelques mesures sont-elles des indices suffisants pour identifier le chant en question ?), l’absence de paroles ou d’indications paratextuelles qui leur seraient associées conforte l’hypothèse d’un mode de lecture dont Du Bois donne des indices dans sa préface avec une isotopie de la trace, du fantôme9 : ces partitions sont des vestiges du passé. Évoquant un chant de sa bisaïeule, il en insère la partition (fig. 2) :

Figure 2. W. E. B. Du Bois, Les Âmes du peuple noir (The Souls of Black Folk, 1903), 2004, p. 241. © Rue d’Ulm.

10Cette partition est accompagnée du commentaire suivant :

L’enfant la chanta à ses enfants, et ceux-ci aux enfants de leurs enfants, et ainsi la mélodie a traversé deux siècles pour arriver jusqu’à nous ; aujourd’hui nous la chantons à nos enfants, ne connaissant pas plus que nos pères le sens de ses paroles, mais comprenant parfaitement le sens de sa musique.

[The child sang it to his children and they to their children’s children, and so two hundred years it has travelled down to us and we sing it to our children, knowing as little as our fathers what its words may mean, but knowing well the meaning of its music.] (Du Bois, [1903] 2004, p. 241)

11Dans le dernier chapitre, « Les Chants de douleur », écrit « sur l’insistance de son éditeur10 », Du Bois élucide la présence et la nature de ces chants, fournissant pour ainsi dire la clé de voûte de l’ensemble. L’absence de paroles dans les mesures en tête des chapitres renvoie bien entendu à la dimension collective et anonyme de ces chants du « peuple noir » ; mais elle est aussi un indice de leur mouvance. Du Bois consacre ainsi un développement aux paroles des spirituals, qui se sont dévoyées, transformées à travers les siècles :

Dans ces chants, comme je l’ai dit, l’esclave a parlé au monde. Un tel message est naturellement voilé et n’est formulé que partiellement. Les paroles et la musique se sont progressivement séparées, et les nouvelles formules toutes faites d’une théologie mal comprise ont remplacé les anciens sentiments.

[In these songs, I have said, the slave spoke to the world. Such a message is naturally veiled and half articulate. Words and music have lost each other and new and cant phrases of a dimly understood theology have displaced the older sentiment.] (p. 243)

12En dépouillant la partition de son texte, il rend à sa force première la musique, qui « est bien plus ancienne que les mots [the music is far more ancient than the words] » (p. 240) ; il voit dans ces chants populaires noirs « la plus belle expression de l’expérience humaine née [du] côté [américain] des mers [the most beautiful expression of human experience born this side the seas] » (p. 238).

13En outre, tout l’ouvrage se présente sous le signe de la dualité : il est « un conte deux fois conté mais rarement écrit [a tale twice told but seldom written] » (p. 8). La vie de Du Bois, intellectuel noir, métis plus exactement, incarne elle-même cette double expérience. La coprésence des exergues de la culture savante et des fragments anonymes de partitions rend compte de sa volonté de transcender cette dualité, de rappeler qu’il existe une communauté d’âme entre le peuple blanc et le peuple noir. Mais la culture noire demeure « voilée », annotée dans une forme savante qui n’est pas la sienne, sans ses paroles en outre : la partition demeure dans son étrangeté radicale, à l’image de l’expérience du peuple noir11. L’hétérogénéité de la partition, en plus de l’hommage, est aussi un moyen d’amener le lecteur au partage d’une expérience.

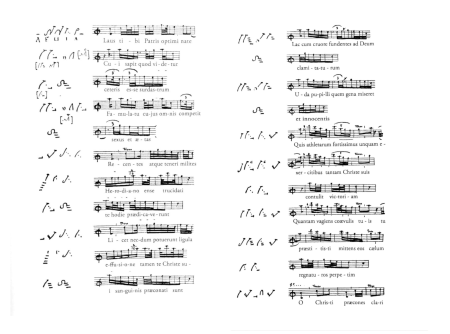

14Les textes de Charles-Albert Cingria, écrivain polyglotte et voyageur suisse romand, sont eux aussi truffés de partitions. Certains, comme La Civilisation de Saint-Gall ([1929] 2018), peuvent même être considérés comme des traités musicologiques. À partir d’un voyage dans le canton de Saint-Gall et d’une évocation de son abbaye, le récit de la vie de Gall est l’occasion pour Cingria de convoquer l’histoire d’un type de chant apparu vers le ixe siècle. Afin de « défendre le retour du rythme syncopé dans le plain-chant » (Schlaifer, 2017, p. 51), il insère de nombreux fragments de partitions grégoriennes, et en particulier des neumes (« symboles dessinés, plus ou moins mimétiques du trajet que doit suivre la voix dans les ornements chantés » – Schlaifer, 2017, p. 215 ; voir fig. 3-4).

Figures 3-4. Charles-Albert Cingria, La Civilisation de Saint-Gall (1929), dans Œuvres complètes, vol. 3, 2018, p. 239-242. © L’Âge d’Homme.

15Le rapport de Cingria à la connaissance est complexe : à son goût certain, presque décadent, pour l’érudition12 se superpose paradoxalement sa méfiance proclamée envers les « érudits13 » et son refus d’une démarche scientifique, philologique. Cette tension se retrouve dans son rapport au lecteur, qu’il choisit tantôt d’accompagner (par des traductions ou des analyses didactiques14), tantôt d’abandonner, prenant le parti d’une rhétorique de l’évidence. L’évidence s’oppose à la preuve : elle possède un caractère immédiat, procède par entraînement et « donne au discours le rythme de l’illumination » (Schlaifer, 2017, p. 334). À propos des neumes-mesures de 5 ou 6 sons qui seraient des « cas douteux », il écrit :

Nous nous trouvons, dès lors, en présence de faits d’une assez grande complexité, mais excellemment démonstratifs, tels que [fig. 5].

Figure 5. Charles-Albert Cingria, La Civilisation de Saint-Gall (1929), dans Œuvres complètes, vol. 3, 2018, p. 212-213. © L’Âge d’Homme.

Il y a là un substratum podique légitime, des temps irrationnels, des syncopes, des silences, des temps de pieds, des temps de mesures, enfin des temps plus petits ou plus grands (plus petits que le temps de la mesure, plus grands que le temps premier) de la rythmopée. Mais en grégorien la mesure est rarement égale, et je crois que le substratum est toujours binaire (à cause de l’irrationalité qui fait prédominer le binaire).

16Le raisonnement est alambiqué, difficile à suivre, tout le paragraphe étant régi par un « il y a là » imprécis puis par un « je crois » qui affirme sans démontrer. La notation musicale semble ainsi s’inscrire pleinement dans cette rhétorique de l’évidence ; à l’instar de l’energeia, elle a une force d’assertion, d’assomption qui rend son objet non plus visible, mais audible.

17Cingria s’adresse, en apparence, à un lectorat savant, capable de lire non seulement la musique mais aussi la notation grégorienne et les neumes. Est-ce à dire qu’il exclut les non-experts ? Rien n’est moins sûr. Le traité est en effet tout entier construit autour d’impressions de voyage, d’anecdotes, d’exempla qui traversent les époques (de la fondation de l’abbaye au présent de l’auteur-voyageur) et les lieux (Saint-Gall, Autun, la bibliothèque de l’Arsenal, la première section de l’essai, intitulée « Saint-Gall, canton irish », allant jusqu’à établir un pont entre la Suisse et l’Irlande !). Même sans pouvoir lire les partitions, le lecteur a accès à la construction de cette érudition. Cingria partage ainsi l’atmosphère et les sensations qui accompagnent sa découverte du fameux tropaire d’Autun à la bibliothèque de l’Arsenal, près des quais de Seine :

[…] tout à coup, quand on est dans les neumes et les acclamations carolingiennes en grec à l’encre jaune, un âpre sifflet traverse tout qui est d’un remorqueur aux avants superbement peints traînant dix-sept barges chargées à couler de tout un territoire de sable roux. Mais elles ne coulent pas : c’est le Soleil, plein de vieille orgie mérovingienne, qui s’affaisse et croule. Alors on est pris d’un très grand amour des gens, des choses, des gens qui entretiennent si bien les choses. (Cingria, [1929] 2018, p. 253)

18Outre cette « orgie » de sensations offertes avec générosité au lecteur, Cingria se risque à des rapprochements audacieux pour son époque et pour son sujet, entre le « chant syncopé des moines du Moyen Âge » et les « débuts du swing et du jazz » (Schlaifer, 2017, p. 130), entre le grégorien et Stravinsky. « Toute érudition est vaine », écrit-il, « et nous ne pouvons absolument pas savoir ce qu’était à l’audition le véritable art contrapuntique des xiiie, xive, xve siècles si nous ne pensons pas immédiatement à l’art improvisé et prodigieux des jongleurs noirs ou gris de l’actuelle Amérique » (Cingria, [1934] 2014, p. 107). L’érudition, pour Cingria, demeure donc impuissante si elle n’est pas accompagnée d’une pensée sonore, d’une imagination ou recréation musicale. Cette citation guide ainsi celles et ceux qui seraient dans l’incapacité de déchiffrer les partitions et les neumes vers une autre manière de « lire » : celle de « l’improvisation ».

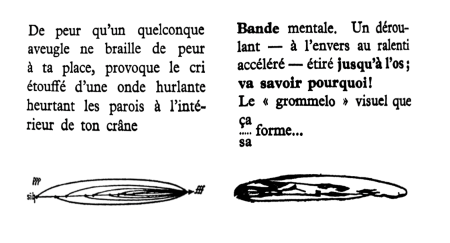

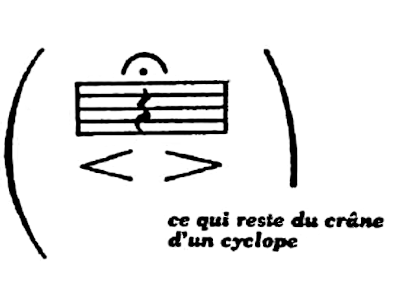

19Chez Maurice Roche, écrivain, musicien et musicologue qui publie dans les principales revues d’avant-garde des années 1960 et 1970, les allusions à la musique sont plus ou moins érudites, allant de références pointues à Claudio Monteverdi ou à Berg jusqu’à des mélodies grand public, parodiées ou réécrites. Si quelques-unes des partitions sont facilement accessibles à quelqu’un ayant des rudiments de solfège, d’autres sont bien plus complexes. Le paratexte peut, évidemment, aider à identifier les morceaux en question, et à en composer une image auditive ; mais surtout, l’œuvre de Maurice Roche étant parcourue par les motifs de la vanité et du memento mori, un grand nombre des fragments de partitions deviennent immédiatement lisibles grâce à l’environnement graphique. Le choix de la mélodie ou du fragment musical, toujours signifiant, est ainsi doublé par la mise en page qui en permet une autre lecture visuelle. Dans CodeX (1974), les têtes de mort apparaissent à de nombreuses reprises, et sont singulièrement liées à la musique. Ci-dessous (fig. 6), Maurice Roche joue de l’ambiguïté des éléments signifiants, mêlant des signes diacritiques contemporains (parenthèses, chevrons) à des symboles musicaux (les chevrons pouvant s’interpréter aussi comme un crescendo-decrescendo paradoxal en ce qu’il accompagne un silence). Légendée, la mesure devient « ce qui reste du crâne d’un cyclope », paraphrase ludique convoquant la vanité :

Figure 6. Maurice Roche, CodeX, 1974, p. 52. © Seuil.

20La double page suivante (fig. 7-8) réécrit la Marche funèbre de Chopin en la simplifiant, en lui ajoutant des paroles naïves, et en l’illustrant de dessins floraux et mortuaires, sur le modèle du timbre ou des recueils de chansons anciens ou enfantins. La dérision et l’irrévérence s’expriment aussi par le registre sexuel : le squelette reposant au bas de la page 118 tient dans sa main gauche son phallus dressé.

Figures 7-8. Maurice Roche, CodeX, 1974, p. 117-118. © Seuil.

21Dans l’image suivante (fig. 9), qui peut s’apparenter à un calligramme, Maurice Roche organise sur la page, sous la forme d’une tête de mort, le mot « paix » dans différents alphabets, langues et graphies (on distingue du braille), ainsi que quelques mesures d’une partition prise en tant que matériau graphique pour dessiner le sommet du crâne (une cadence sur « in pace » que l’on retrouve d’ailleurs en leitmotiv obsédant dans ses différents livres).

Figure 9. Maurice Roche, CodeX, 1974, p. 161. © Seuil.

22Opéra bouffe, sous-titré « roman », adopte par ailleurs le modèle du livret d’opéra. Le texte peut s’interpréter comme la transcription d’une sorte de monologue intérieur impitoyable où les pensées articulées cèdent la place à des fragments de musiques, de paroles, de voix extérieures. Parmi les mentions ou allusions diverses (à Madame Butterfly dans sa version française, au Dies irae, à Tristan und Isolde, à Monteverdi, à Lulu de Berg, à Stockhausen, etc.), on trouve en bonne place l’allusion à une « onde hurlante » qui (suivie de la double image au bas de la fig. 10) accompagne les pensées du personnage-narrateur :

Attaquée pianissimo, cette note (SI) va être portée à son plus haut degré (sic) de fortissimo […]

de quoi se boucher les oreilles en fermant les yeux L’idéogramme se dessine dans l’espace et dans le temps au point de fuite s’énormise la note absolue une grosse note pour faire une grosse tête comme ça

(ça crève les yeux !) (ça fait péter la membrane !)

Figure 10. Maurice Roche, Opéra bouffe, 1975, p. 32. © Seuil.

23« L’onde hurlante » de Wozzeck (1925) d’Alban Berg, dont on trouve ici la mention et la trace graphique, est un passage fameux de l’opéra, qui survient entre la scène ii et la scène iii de l’acte III, juste après que Wozzeck a assassiné Marie, et prononcé le mot « tot ». Sur un « si », note liminale (puisque la dernière de la gamme de do majeur), tout l’orchestre se joint dans un crescendo-unisson répété qui forme le paroxysme acoustique de la pièce, Berg souhaitant qu’il soit physiquement insoutenable. Le schéma des entrées successives des instruments conduisant au fortississimo est ici reproduit, pour être, juste à droite, redoublé par l’anamorphose d’un crâne (fig. 10), la forme oblongue étant une citation visuelle des Ambassadeurs de Holbein15. Il faut dès lors comprendre l’œuvre de Maurice Roche comme une anamorphose généralisée, fondée sur l’intertextualité (à entendre au sens large, pas seulement pour les « textes »), la redite, la transformation de ses propres textes et motifs.

La partition comme document « sonore » : prémices d’une conception de la littérature hypermédia

24En plus de sa fonction plastique et décorative, la partition dans les œuvres littéraires convoque immédiatement un autre régime de lecture, d’autres compétences. Qu’elle serve de document, de trace, qu’elle s’apparente à un « signal » sonore ou qu’elle entre dans la constitution d’une thématique, elle ne peut qu’interrompre le cours de la lecture, et sa linéarité. On peut ainsi émettre l’hypothèse d’une comparaison possible avec le fonctionnement de l’hypermédia permis par l’internet. Par « hypermédiatique », terme dérivé d’« hypertextuel16 », on entend un mode de circulation non linéaire dans un ensemble de données, textuelles, iconographiques, sonores ou vidéo. La partition, quelle que soit la stratégie mise en place par les auteurs, sort en effet des limites du livre, dépasse le langage verbal. Elle implique un autre rapport au temps de la lecture. De plus, avec ses différentes portées superposées destinées à être lues simultanément17, elle peut constituer le parangon d’une autre dynamique de lecture, stratifiée et synchronisée.

25Chez Grégoire Bouillier, la partition est écrite pour être donnée à entendre littéralement. Le Dossier M, publié en deux tomes en 2017 et 2018 chez Flammarion18, croise le récit d’un suicide, l’histoire d’un amour pour M et la radiographie d’une époque. Cet ouvrage démesuré19 est encore augmenté par un « Dossier » numérique :

Le Dossier M […] c’est aussi un site. Une sorte de cyber-bureau des greffes, où sont rassemblées un certain de [sic] nombre de pièces qui, parce que certaines racontent une histoire sur plusieurs dizaines de pages, d’autres parce qu’il s’agit de son, de photo ou de vidéo, ne pouvaient figurer dans le livre. Pourtant, elles devaient exister quelque part pour que le Dossier soit complet. (https://ledossierm.fr/)

26Dans le deuxième tome20, le narrateur prend une photo volée de M, photo ratée dont seuls ressortent les grains de beauté sur son bras. Dans de longues amplifications, il tente de déterminer le sens de ces points, les étudie jusqu’à aboutir, littéralement, à un déchiffrage musical :

Ces neuf petits grains de beauté […] : ils étaient des notes de musique ! Il s’agissait des neuf petites notes de musique de M, entre croches et noires et rondes, tatouées directement sur la portée de son bras […]. Notes que, bien évidemment, religieusement, j’ai retranscrites sur une vraie portée […]. Avant d’enregistrer toute la séquence sur un piano et, en boucle, me la passer et l’entendre s’élever jusqu’au ciel. Me bercer jusqu’à l’ivresse du « thème de M » […].

Au passage, si un musicien est intéressé, qu’il n’hésite pas. Ah oui ! Car à partir de ces neuf petites notes, je suis sûr qu’une symphonie est possible. Une sonate de Vinteuil pour de vrai. Un motif pour grande fugue. Un leitmotiv narratif à jouer sur tous les tons, tous les rythmes que l’on veut. […]

M comme musique.

Comme son plus bel air.

Comme « ré la fa si la do si fa mi » […]

À jouer 840 fois de suite.

Je dis bien : 840 fois de suite, sans respirer, en boucle, ad nauseam même.

Comme Erik Satie. Qui composa Vexations juste après sa rupture avec Suzanne Valadon […]. Soit une minuscule boucle musicale (un thème court harmonisé deux fois), à jouer 840 fois de suite, au piano ou sur n’importe quel instrument, sans s’interrompre, d’une traite, après s’être « préparé, au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses » […].

À l’écoute, cette répétition 840 fois du même motif de treize accords aussi neutres que lisses produit une espèce d’envoûtement atroce, un vertige spiralé sans commencement ni fin. Insensiblement, le thème perd ses contours, il se dissout dans la durée et, s’épuisant lui-même, il se métamorphose en quelque chose qui n’a pas de nom, provoquant chez l’auditeur comme chez l’interprète une désorientation totale, une folie lancinante, tintinnabulante, voici que la plainte devient pure durée. La douleur est un temps.

[…] Vexations donne à entendre la musique de l’insupportable le plus intime et éprouvant. Elle est un gif musical, une psychose d’arrêt qui n’en finit plus de s’extasier et, de sa mortelle immobilité, fabrique une dynamique qui rappelle la vie. […]

Au « thème de Suzanne Valadon », je voudrais que ce soit celui de M qui soit joué 840 fois. […] [fig. 11] (Bouillier, [2017-2018] 2020, vol. 4, p. 440-443)

Figure 11. Grégoire Bouillier, Le Dossier M, https://ledossierm.fr/dossier-m-piece-n30/. © Grégoire Bouillier.

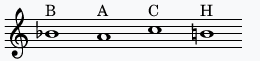

27Arrêtons-nous sur les allusions intertextuelles et intermédiales qui précèdent la partition. Le motif de M y est comparé à la Sonate de Vinteuil, « l’air national » de l’amour de Swann pour Odette, dans le roman de Marcel Proust ([1913] 1987, p. 215). Or l’air de M, lui, est « pour de vrai ». La « petite phrase » de Proust demeure imaginaire, insonore, son écoute est transfigurée, rendue au domaine du visible, de l’espace, de l’intellect21. La mélodie, chez Bouillier, se risque au son. « L’air de M », inscrit à même la peau de la femme aimée, peut faire penser à un autre motif, celui formé sur le nom B.A.C.H. à partir du nom des notes dans la notation allemande (fig. 12).

Figure 12. Thème sur le nom B.A.C.H. © Wikimedia Commons, licence CC, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-a-c-h.svg?uselang=fr.

28Repris par des dizaines d’autres compositeurs, ce principe de composition a aussi été utilisé maintes fois comme hommage ou blason22. La partition est ici l’équivalent d’un blason musical de la femme aimée, blason actualisé et modernisé.

29L’autre référence est celle aux Vexations de Satie et au « thème de Suzanne Valadon » répété 840 fois – Bouillier invitant à reproduire ce geste de répétition avec le « thème de M ». Il décrit Vexations comme une suite d’accords « aussi neutres que lisses », produisant un « envoûtement atroce ». Or l’écoute de la mélodie de M dans les annexes numériques provoque immanquablement le même type de sensations. Sur son site (le texte de l’extension sur l’internet diffère de celui du livre), l’auteur-narrateur précise qu’il a fait jouer la mélodie sur un piano informatique :

J’aurais aimé la jouer moi-même au piano, ô combien ! […] Heureusement qu’il y a Internet. Car il existe des sites qui proposent de convertir automatiquement des notes placées sur une portée en une séquence musicale à écouter sur son ordinateur. Une fois sélectionné un instrument parmi une liste de trente, la séquence se joue automatiquement et c’était mieux que rien. C’était inespéré. Je voulais entendre les notes de M de mes oreilles. Je voulais les entendre maintenant. Ce fut avec un profond sentiment de recueillement que je choisis le piano comme instrument. Évidemment le piano. (https://ledossierm.fr/dossier-m-piece-n29/)

30La mélodie atonale en format MIDI, répétée 8 fois, produit incontestablement un effet dérangeant, perturbant. Le narrateur en fera d’ailleurs sa sonnerie de téléphone.

31L’expression « gif musical », appliquée anachroniquement à la pièce de Satie, fait aussi penser à un autre syntagme récurrent dans la somme de Bouillier. Faisant allusion à la chanson « San Francisco » de Maxime Le Forestier, le narrateur complète le premier vers – « C’est une maison bleue » – par « la si la sol fa# » (à la place d’« adossée à la colline »), notes de la mélodie que tout un chacun se remémore sans peine. Or ce syntagme « la si la sol fa# » revient comme un véritable leitmotiv, comme un ver d’oreille23 littéraire, sans qu’il soit besoin d’évoquer à nouveau la « maison bleue » ou Maxime Le Forestier pour faire surgir la musique à l’oreille.

32La partition peut également rendre compte de la prononciation ou de l’intonation d’une phrase, d’une onomatopée, d’un son. Elle imite le mouvement intonatif du discours plus efficacement que ne le feraient les mots. Ce phénomène se retrouve chez Maurice Roche, quand quelques mesures sur une portée standardisée reproduisent le schéma intonatif de phrases courtes, ou quand, en référence au Sprechgesang (chant parlé ou déclamé) et à Stockhausen, les portées disparaissent au profit d’un simple tracé indiquant des hauteurs (fig. 13-15).

Figure 13. Maurice Roche, CodeX, 1974, p. 131. © Seuil.

Figure 14. Maurice Roche, Opéra bouffe, 1975, p. 64. © Seuil.

Figure 15. Maurice Roche, Opéra bouffe, 1975, p. 84. © Seuil.

33Maurice Roche (1975, p. 106-107) fait d’ailleurs allusion, dans Opéra bouffe, au phonéticien Pierre Delattre, s’assimilant lui-même à un « enregistreur des sonorités du texte » : « Suppose-toi engin enregistreur des sonorités de textes, superposant phonogrammes delattriens oscillogrammes savants […] »

34Une utilisation semblable de la partition pour noter le phrasé d’un discours se trouve chez Milan Kundera, dans L’Insoutenable Légèreté de l’être ([1982, 1987] 2011), au moment de la première apparition du fameux motif du « Es muss sein » du dernier Quatuor de Beethoven. Cinq mesures apparaissent graphiquement dans le texte, lors de sa première mention. Une première clé de ce passage est celle de la simple interprétation phonétique, la partition étant le moyen le plus clair d’indiquer le trajet intonatif des voix de Tomas et du directeur dans leur court échange :

Le directeur était vraiment froissé.

Tomas haussa les épaules et dit : « Es muss sein. Es muss sein. » C’était une allusion. Le dernier mouvement du dernier quatuor de Beethoven est composé sur ces deux motifs [fig. 16] :

Figure 16. Milan Kundera, L’Insoutenable Légèreté de l’être (Nesnesitelná lehkost bytí, 1982, 1987), 2011, p. 1166. © Gallimard.

Pour que le sens de ces mots soit absolument clair, Beethoven a inscrit en tête du dernier mouvement les mots : « Der schwer gefasste Entschluss » – la décision gravement pesée.

Par cette allusion à Beethoven Tomas se trouvait déjà auprès de Tereza, car c’était elle qui l’avait forcé à acheter les disques des quatuors et des sonates de Beethoven. Cette allusion était d’ailleurs plus opportune qu’il ne l’imaginait, car le directeur était mélomane. Avec un sourire serein, il dit doucement, imitant de la voix la mélodie de Beethoven : « Muss es sein ? » Le faut-il ?

Tomas dit encore une fois : « Oui, il le faut ! Ja, es muss sein ! » (Kundera, [1982, 1987] 2011, p. 1166)

35Dans la suite du roman, le narrateur interrogera la postérité de ce motif beethovenien, et son interprétation liée à une certaine vision sombre et tragique du grand compositeur. Or l’hétérogénéité manifeste de cette partition, dans un roman qui ne se distingue par aucune autre extravagance graphique, est aussi un moyen pour Kundera de rendre très fortement visible la première occurrence de ce leitmotiv, qui sera décliné dans tout le roman. La partition est également un marqueur métonymique, qui renvoie à la composition du roman dans son ensemble, conçu comme un quatuor et comme une polyphonie, et à l’organisation des destinées humaines, régies par la beauté du hasard (voir Rousseau, 2018) :

Car c’est bien ainsi que sont composées les vies humaines. Elles sont composées comme une partition musicale. L’homme, guidé par le sens de la beauté, transforme l’événement fortuit (une musique de Beethoven, une mort dans une gare) en un motif qui va ensuite s’inscrire dans la partition de sa vie. Il y reviendra, le répétera, le modifiera, le développera comme le fait le compositeur avec le thème de sa sonate. (Kundera, [1982, 1987] 2011, p. 1180-1181)

36Le roman de Kundera est ainsi emblématique du mouvement que l’on observe dans les textes porteurs de partitions : si la partition renvoie ponctuellement à une mélodie, à un motif, ou sert à reproduire plus simplement que ne le ferait une description la sensation d’une parole prononcée, d’un son entendu, elle fait aussi très souvent signe vers une conception musicale du récit, du poème ou du texte. La partition ou la notation musicale joue toujours avec le lecteur, qui n’est jamais totalement exclu. Même dans le cas où une partition serait indéchiffrable, cette illisibilité resterait un effet de lecture qui refléterait un lien au logos, une pensée de la société, une certaine conception de la langue littéraire. En apparence neutre et objective puisqu’inscrite dans un système de notation normé et codifié, mais invitant à créer un son intérieur, un imaginaire sonore, ou, parfois, en lieu et place du son, un imaginaire pictural ou graphique, la partition crée un jeu permanent entre l’intérieur et l’extérieur, entre les différents langages artistiques.

Partition, langue littéraire, (anti-)lyrisme

37Gilles Philippe et Julien Piat, dans La Langue littéraire (2009), montrent qu’à partir du tournant du xxe siècle, la « langue littéraire » tend moins à désigner une « norme haute » qu’un travail langagier qui cherche à se différencier de la langue commune. En cela, la partition insérée dans les textes peut être l’indice de cette différence fondamentale, la présence d’un autre langage artistique renvoyant à un écart constitutif avec la langue commune. On peut désigner par « langue littéraire » le lieu où s’articulent un imaginaire linguistique et une pratique de la langue ; l’insertion des partitions dans les textes littéraires, même quand elle occupe une place discrète, peut donc révéler la représentation que les auteurs se font de la langue ou des langues.

38Dans le livre de Cingria, La Civilisation de Saint-Gall ([1929] 2018, p. 235), les partitions, qui apparentent le texte à un aride traité de musicologie, sont en réalité l’occasion de défendre la syncope et le mouvement dans le chant comme dans la langue. Dans la pensée cingrienne de la langue, le chant précède l’apparition de la poésie :

C’est effectivement en chantant, en jubilant, en émettant des sons, des neumes, des rythmes sans paroles qu’est venue à quelques hommes […] l’idée de parler, de dire des choses allant bien avec ce chant, et c’est cela qui fut le pauvre et merveilleux recommencement de toute la poésie jusqu’à nos jours.

39Comme le rappelle Olivier Cullin (voir Cingria, [1929] 2018, p. xxxiii-lv), Cingria avait en fait la volonté de produire un essai musicologique et esthétique sur le rythme24, dont on trouve des traces dans La Civilisation de Saint-Gall. Son lyrisme, sa pensée de la langue tout entière sont portés par l’idée de rythme et de tracé : il s’agit de « chanter ce que dessinent les neumes » (p. 214). Les partitions, leur mouvance même (puisque Cingria compare plusieurs versions, plusieurs notations, n’hésitant pas à proposer sa transcription), ainsi que les comparaisons avec le jazz et les chants de halage, sont une façon de sortir la musique de son figement par l’institution ; la vie l’emporte sur la littérature, comme l’indique l’esquive, la pirouette qui clôt le livre : « Mais ceci n’est plus mon sujet – si tant est qu’il y a des sujets, et, au surplus, ma lampe fume. Aussi je m’en vais. » (p. 269 ; voir aussi Schlaifer, 2017, p. 93)

40Le poète, photographe et éditeur Denis Roche pense pour sa part la langue littéraire dans son lien avec la captation du réel et son figement par l’écrit. La référence photographique est constante dans les Dépôts de savoir & de technique (1980), sorte de bilan de la modernité poétique qui se clôt sur une partition. Les « dépôts » suivent un principe de prélèvement et d’empilement sur la page, formant des planches qui toutes comportent le même nombre de lignes elles-mêmes composées d’un nombre toujours identique de signes. La matière en est prélevée dans des textes déjà existants, de toutes origines (légendes, affiches, prospectus, romans, poèmes, journaux intimes, manuels…), sans hiérarchie, et coupés indépendamment de l’unité phrase ou mot. Les fragments sont collectés par Denis Roche lui-même ou par les personnes dont il forge le portrait, dans l’objectif de « capter » (comme on capte musicalement des bruits ou des ambiances) ce qui se dit, ou les phrases qui tournent autour d’un sujet donné :

Il me semblait avoir à la main un gigantesque fer à cheval aimanté, une harpe magnétique vibrant à même la peau de mon torse, être devenu moi-même tout entier cet essaim attirant fait de signes, de grappes maïssées de syllabes, se nourrissant d’autres essaims, d’autres vols compacts, d’autres arrivées incroyables de sons et de gestes divers. (Denis Roche, 1980, p. 12)

41L’impersonnalité et l’objectivité apparentes du processus n’interdisent pas le lyrisme (voir Gleize, 1983 et 2019), bien au contraire. Les réseaux signifiants, les effets de leitmotiv, le choix et l’organisation mêmes des lignes dessinent bel et bien le portrait, tantôt aimant, tantôt amusé, tantôt encore exubérant, d’une personne, d’un couple, d’un thème.

42Les pages produites ont souvent été comparées à des planches photographiques, mais elles sont aussi rapprochées, par l’auteur, des portées des partitions :

Et puis je découpais dedans, […] je prenais des lignes, comme ça, le principe étant de faire des pages […] « en partition » – comme des lignes de partition qui ont toutes la même longueur chez les musiciens, en principe – […] le problème étant de choisir des lignes où il y a déjà un début de narration, un énoncé un peu repérable, évidemment très vite coupé en bout de ligne. […]

Pour donner ça en termes plus visuels, et à propos de la partition : au moment où j’écrivais ces textes, j’ai fait un voyage […] à Copán où il y a un escalier hiéroglyphique. […] Chaque marche était une ligne de hiéroglyphes, donc de texte, de sens, d’alphabet. Cet escalier est exactement, visuellement, une page de partition de musique. Quand je suis arrivé là-bas, j’avais l’impression de me retrouver physiquement devant ce que je faisais, c’était une expérience vraiment formidable. (Denis Roche et Christian Rosset, 2019)

43Voici les pages en question, placées à la fin du dernier « dépôt » (fig. 17-18) :

Figures 17-18. Denis Roche, Dépôts de savoir & de technique, 1980, p. 215-216. © Seuil.

44Au long des six pages de ce dernier dépôt, Denis Roche mentionne l’origine, une à une, de chaque ligne de texte, et parfois la commente, comme l’annonce le titre, « Je vous dois la vérité en littérature & je vous la dirai ». Or le contrat est rompu pour les douze dernières lignes (il y en a cent dix en tout) :

99. […] Voyez la suite, je vous l’avais promise la vérité, non ? La vérité en littérature. En tout cas c’est la mienne. […] D’ailleurs, j’arrête, je ne vous dois rien. Ni à vous, ni à la vérité, ni à la littérature. […]

110. Si, tout de même, encore quelques mots : voyez, en 110, les fourmis finales. (Denis Roche, 1980, p. 231)

45Le commentaire s’arrête au moment où apparaissent conjointement la première « ligne » de partition (une double portée) et les premiers extraits d’un carnet de notes, où Denis Roche a décrit des moments érotiques avec sa femme Françoise Peyrot. La dernière page de partition, extraite de Kontra-Punkte (1953) de Stockhausen, est réduite de façon énigmatique à des « fourmis finales ». La musique est pour Denis Roche une « matière », une « muraille sonore », une chose qui se présente devant lui et à laquelle il n’appartient pas, et qui demeure hermétique. L’écrivain lui fait face, ne la commente pas. La partition refuse de dévoiler un sens et se dérobe à toute interprétation musicale, en écho à la notion qu’il invente de « flash signifère limite » – soit une unité dans laquelle le sens commence à prendre, et qu’il faut donc interrompre sitôt qu’il émerge. Jean-Marie Gleize (2019, p. 142) invite ainsi le lecteur des Dépôts à « rediriger son regard vers le texte lui-même, et [à] consent[ir] à voir ce qui devrait lui sauter aux yeux, les “fourmis finales”, les notes intraduisibles d’une partition qui seraient comme la “vérité” de cette littérature délivrée de l’obligation de sens ». La musique, pour Denis Roche, est fondamentalement une chose physique, qui invite au geste, au mouvement – à observer la vie.

La partition comme Autre : hétérogénéité et langue étrangère

46Au plus fort de la période de l’avant-garde théorique et textualiste des années 1960 et 1970, le mot « texte » est substitué au terme « littérature » : moins porteur de valeurs sociales que ce dernier, le « texte » rappelle aussi, par son étymologie liée au tissu, que tout discours ne serait qu’un assemblage de discours déjà existants. Sous l’influence de Mikhaïl Bakhtine, qu’on redécouvre alors, et de Jacques Lacan, on perçoit tout discours sous le signe d’une altérité, d’une hétérogénéité fondamentales. Non moins puissamment, les actes d’écriture et de lecture sont liés : la figure de l’écrivain-lecteur se constitue, et l’on dresse le portrait d’un producteur de signes déchiffrant le monde et les rapports sociaux. Or il est significatif que la musique, sous la forme de la partition, joue dans les textes de cette époque le rôle d’un discours parmi d’autres, renvoyant à une conception de la musique antérieure au xixe siècle : Rémy Campos (2014) note ainsi que la musique a longtemps été pensée comme un discours, un art oratoire. Au sein même de l’avant-garde la plus « féroce », une forme d’archaïsme ressurgit alors. Objet du déchiffrage, la partition reflète aussi l’acte auquel doit se livrer le lecteur à l’abord de ces textes. Dans plusieurs textes de membres de la revue Tel Quel (chez Philippe Sollers, chez Marcelin Pleynet, chez Maurice Roche, chez Denis Roche), l’on observe ainsi des partitions, y compris des notations extrêmement rares : Pleynet, dans Stanze (1973), intègre une transcription du papyrus musical d’Euripide, le plus ancien système de musique notée en Occident. Les fragments de partitions obligent de la sorte le lecteur à se heurter à l’illisibilité, à se confronter activement à l’étrangeté du texte.

47Enfin, un enjeu majeur de l’avant-garde est de redonner au signifiant la primauté sur le signifié et sur le sens. Or la partition engage un autre type de lecture, moins accessible, non liée au sens. Pour un lecteur non musicien, ne sachant pas lire la musique ou n’étant pas capable de se faire une image auditive immédiate à la lecture d’une partition, la notation musicale peut aller jusqu’à jouer le rôle d’une langue étrangère dans un alphabet inconnu. Dans l’œuvre de Maurice Roche, par exemple, la notation musicale est associée à des mots écrits dans d’autres langues, dans des graphies extra-européennes (voir fig. 9) : elle y tient une place comparable à celle des glyphes mayas que le poète dissémine dans son « roman » CodeX. Dans Lois (1972, p. 37) de Philippe Sollers, par ailleurs, elle côtoie les idéogrammes chinois, nombreux dans le livre, et, sur les mêmes pages, l’italien et le mandarin en pinyin. Il y a donc bel et bien une proximité entre la notation musicale et les pratiques d’« hétérolinguisme » (voir Suchet, 2014) ; et cela, d’ailleurs, n’est pas l’apanage du corpus d’avant-garde, puisqu’une pratique semblable se retrouve chez Cingria, avec des langues comme le latin, le grec ou l’allemand. La partition pourrait en définitive représenter une variation sur l’idée proustienne, devenue un topos, de la littérature comme « une sorte de langue étrangère » (Proust, 1954, p. 361). On peut appliquer à la notation musicale dans les textes littéraires les outils d’analyse de Suchet (2014), qui, à propos des langues étrangères, définit un spectre allant du seuil de lisibilité au seuil de visibilité. Au-delà du seuil de lisibilité, la partition serait présente dans des notations complexes, difficilement déchiffrables, archaïques, et rien dans le paratexte n’aiderait à en créer une image sonore ; au-delà du seuil de visibilité, la notation se fondrait dans la langue rectrice du récit, par exemple avec le nom des notes en mention. On en a déjà vu un exemple chez Grégoire Bouillier, qui, avec ses « la si la sol fa# », met en place une stratégie de recréation mentale de la mélodie. On en trouve un autre exemple chez Pierre Guyotat : dans Le Livre (1984, p. 173), texte écrit « en langue », un français phonétiquement et syntaxiquement modifié pour accueillir en lui d’autres langues et répondre aux exigences de musicalité de l’écrivain, on lit « doudek aux deux demi doigts des deux māns tintant do do la si mi sol do ré ». La musique semble être rendue étrangère à elle-même. Les notes sont « déchiffrables », lisibles par leur nom, mais la musique en est absente : rien n’en indique ni la hauteur, ni le rythme, tandis que parallèlement le texte aspire à de plus en plus de musicalité. La « vraie » musique est réduite à l’a-mélodie, au silence, tandis que le livre s’émancipe de la page pour être mis en voix et enregistré par son auteur (voir Guyotat, [1979] 2017).

*

48À la fin de ce parcours, deux aspects essentiels de l’intégration de partitions musicales dans les textes se dessinent. D’une part, ce geste manifeste très souvent une conception polyphonique du texte, au sens de Bakhtine : le livre accueille d’autres voix que celle du narrateur, voix anonymes, plurielles, les points de vue se multipliant jusqu’à l’éventuelle disparition de toute voix rectrice. D’autre part, la partition engage une dynamique : elle invite à l’action, à l’écoute active, à la vocalisation intérieure ou à la réelle mise en voix.

49La notation musicale, élément hétérogène lorsqu’elle est insérée dans le texte littéraire, ne fonctionne pas simplement comme un signal métonymique renvoyant à une œuvre musicale : elle explore beaucoup plus largement les frontières entre les langues, entre les époques, entre les groupes sociaux. Elle est intégrée à part entière dans une définition, propre à chaque auteur, de la langue littéraire et de la façon dont les sons non linguistiques, les rythmes et les espaces de la page peuvent devenir eux aussi sémantiques. Les fragments de partition sont ainsi les préludes d’une extension de l’œuvre « hors du livre » (voir Rosenthal et Ruffel, 2010 et 2018).