Des livres d’« images » ? La métaphore dans l’album pour enfants

1Les discours sur la métaphore sont pris dans une telle historicité, qu’il est difficile d’en choisir une définition. On peut néanmoins rappeler en ouverture que toutes les théories de la métaphore se situent dans la postérité d’Aristote, qui la définit dans la Poétique comme « l’application à une chose d’un nom qui lui est étranger [allotrios] par un glissement [epiphora] du genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou bien selon un rapport d’analogie » (trad. 1990, p. 118). Un peu plus loin, Aristote manifeste la supériorité qu’il accorde à la métaphore parmi tous les procédés qui permettent d’éviter la platitude et la banalité du discours : créer des métaphores, « c’est en effet la seule chose qu’on ne puisse emprunter à autrui, et c’est une preuve de bonnes dispositions naturelles : créer de bonnes métaphores [eu metaphorein], c’est observer les ressemblances [to to homoion theôrein] » (p. 122).

2Dès lors, la métaphore s’entend, dans toute la tradition rhétorique, de Quintilien à Fontanier en passant par Du Marsais, comme un « écart » qui consiste à substituer à un mot « propre » un mot « figuré » en raison d’une « ressemblance ». Le déplacement s’opère entre le mot remplacé et le mot remplaçant, mais aussi au sein des significations de ce dernier : le mot métaphorique reçoit une nouvelle signification, qui est un écart par rapport à son sens propre ou premier. Ainsi Du Marsais affirme-t-il que la métaphore « est une figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un nom à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison qui est dans l’esprit » ([1730] 1818, p. 155), tandis que pour Fontanier, ce trope en un seul mot consiste à « présenter une idée sous le signe d’une autre idée plus frappante ou plus connue, qui, d’ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui d’une certaine conformité ou analogie » ([1821-1830] 1968, p. 99). À partir des années 1960-1970 a lieu un renouveau des études sur la rhétorique, qui modifie le discours sur la métaphore. Les théoriciens insistent alors sur sa dimension discursive et la définissent comme une interaction entre le terme métaphorique et le contexte dans lequel il apparait : la métaphore devient alors un acte non plus de dénomination, mais de prédication. Ces théories n’analysent plus la métaphore comme un accident qui arriverait au mot, mais comme un mécanisme qui concerne l’ensemble de l’énoncé, envisagé dans ses dimensions sémantique et pragmatique. Par ailleurs, dans une perspective constructiviste qui insiste sur l’importance du langage dans la construction du monde dans lequel nous vivons, certains linguistes ont développé, dans les années 1980, une approche cognitive de la métaphore. Celle-ci n’est plus considérée comme une figure de style, un écart par rapport à une norme, mais comme un processus conceptuel au cœur du langage le plus quotidien, parce qu’il permet la connaissance du monde : « L’essence de la métaphore est de comprendre et d’expérimenter un type de chose dans les termes d’une autre1. » (Lakoff et Johnson, 1980, p. 50 ; ma trad.) Cette dimension a donné lieu à des travaux importants en psychologie cognitive, qui permettent d’étudier la manière dont les enfants produisent et comprennent les métaphores.

3Je me propose d’étudier les mécanismes de la métaphore dans les albums iconotextuels narratifs pour enfants. Je distingue ici les « albums iconotextuels » de l’ensemble large et complexe des ouvrages illustrés, dans la mesure où les ouvrages retenus reposent, dès leur conception, sur l’interaction entre texte et images (Canut et Leclaire-Halté, 2010 ; Van der Linden, 2008). Je suivrai ici la mise en garde de Jacques Dürrenmatt (2022), qui constate que « trop de théories critiques ne résistent pas à l’épreuve des textes qu’elles sont censées éclairer » (p. 8) et je partirai donc de cinq albums issus de la production francophone2 des trente dernières années (1993-2022). Ces albums sont parus chez trois éditeurs occupant une place centrale dans le champ de l’édition adressée à la jeunesse (L’école des loisirs, Seuil Jeunesse et Milan), et chez un petit éditeur plus récent (Saltimbanque)3. Singuliers mais non atypiques, ils n’ont pas vocation à représenter l’ensemble de la production et serviront « moins d’illustrations que de lieux d’expérimentation » (Dürrenmatt, 2022, p. 8). J’essaierai, dans un premier temps, de montrer en quoi on peut parler de métaphores iconotextuelles dans ces albums ; je tenterai ensuite d’éclairer le fonctionnement de deux types de métaphore, métaphores lexicalisées d’une part, métaphores d’invention d’autre part4.

Des métaphores iconotextuelles

4La métaphore repose sur une « paire de termes », ou une « paire de rapports » (Ricœur, 1975, p. 31), qu’ils soient tous deux exprimés ou non. Selon le modèle substitutif, un terme ou une idée N1 est remplacé par un terme N2 qui lui est « étranger » (Aristote, trad. 1990, p. 118), en vertu d’une ressemblance entre N1 et N2. Selon le modèle interactionnel, toute métaphore peut être ramenée à la forme syntaxique canonique « N1 est N2 » (Jongen, 2002), le sens de la métaphore résultant de l’interaction des deux termes, parfois désignés par les termes adaptés de l’anglais topique (N1) et véhicule (N2) afin de montrer leur asymétrie fonctionnelle : la ressemblance ne préexiste pas à la métaphore, mais est suscitée par la prédication d’identité. Je partirai donc de l’hypothèse selon laquelle, pour qu’il y ait métaphore, il est nécessaire qu’il y ait deux termes ou idées, quand bien même l’un des deux peut n’être pas exprimé, dans le cas de la métaphore in absentia : la chose-nommée ou métaphorisée (N1) et le signe-nommant ou métaphorisant (N2). Lorsque je dis, à propos d’Achille, « le lion se rua au combat », je parle bien d’Achille et non d’un lion. « Lion » (N2) a pour fonction de représenter Achille (N1) en insistant sur certaines de ses caractéristiques qui restent implicites, comme le courage, la noblesse ou la vaillance. Dans le cas de l’album iconotextuel, deux langages coexistent, le langage textuel et le langage iconique. La réalisation de la métaphore, « multimodale » (Forceville et Urios-Aparisi, 2009) peut donc emprunter les voies suivantes : le langage textuel et le langage iconique peuvent exprimer, l’un N1, l’autre N2 ; le langage textuel et le langage iconique peuvent n’exprimer que N2, l’expression de N1 étant facultative ; il est enfin possible que l’un des deux langages exprime à la fois N1 et N2.

5Les spécialistes des arts visuels et du cinéma se sont progressivement emparés de la notion de métaphore. André Gaudreault affirmait ainsi que « toute forme “langagière”, que ce soit celle du littéraire, celle des arts plastiques ou, encore, celle du cinéma, est, selon le “locuteur”, susceptible d’être un lieu de prédilection pour la métaphore » (1992, p. 281). Pourtant, cette possibilité, pour tout langage, d’être métaphorique, ne va pas de soi, et a pu soulever des objections sur lesquelles il ne parait pas inutile de revenir ici. En effet, si la métaphore constitue un concept incontournable des études de linguistique et des études sur la littérature, art qui a pour objet le langage articulé, les sémioticiens de l’image s’en sont longtemps méfiés. « Il est probable qu’il n’existe pas de véritables métaphores visibles », notaient ainsi Jean Molino, Françoise Soublin et Joëlle Tamine (1979), tout en affirmant quelques lignes plus haut que « la métaphore nous oblige à voir la chose » (p. 33). L’apparent paradoxe se résolvait, pour ces auteurs, en ceci que la métaphore consisterait à « voir comme » et non à « voir ». Elle serait, par essence, linguistique et non iconique :

Dans la sculpture de Picasso, Le babouin et son petit, où le visage du singe est fait d’une voiture d’enfant, on ne peut pas voir en même temps la voiture et le babouin. C’est que les deux formes sont homogènes et se trouvent au même niveau de réalité. Il y a métamorphose perpétuelle, et non métaphore. Comme le fait remarquer R. Arnheim, je ne peux pas représenter la métaphore : « Cette jeune fille est une gazelle », car, si la jeune fille devient gazelle, elle n’est plus jeune fille, ou elle est chimère. Chimères ou métamorphoses, telle est la pseudo-métaphore figurative.

La métaphore linguistique, en revanche, permet de mettre en relation deux concepts sans passage par le figuratif, et qui correspondent le cas échéant à des niveaux d’abstraction différents [Arnheim, 1976, p. 254-255]. (p. 35).

6L’image pourrait montrer soit la chimère, impliquant la coexistence de deux figures placées sur le même plan, sans distinction entre le métaphorisé et le métaphorisant, soit la dynamique de la métamorphose, qui n’est pas métaphore à proprement parler : dans la métamorphose, une chose se change en une autre. Si les deux choses ne coexistent pas, elles se succèdent dans le temps, mais ont bien le même degré d’existence et la même fonction. Lorsque Daphné se transforme en laurier, il n’y a plus de jeune fille, mais un arbre. Les sémioticiens du Groupe μ faisaient le même constat lorsqu’ils examinaient la « chafetière » de Julian Key et concluaient au caractère inapproprié du concept de « métaphore ». Cet « objet global mixte » qu’est la représentation de la « chafetière », à la fois « chat » et « cafetière », correspond « simultanément » à deux formes (Dubois et alii, 1976, p. 40) qui « coexistent » (p. 47) et sont placées sur le même plan. On ne peut dire ni que « ce chat est une cafetière », ni que « cette cafetière est un chat ». Il n’y a pas de prédication, pas de relation asymétrique entre un signe-nommant qui dit quelque chose d’une chose-nommée, pas de topique et de véhicule. Les deux signes sont sur le même plan de signification. René-Marie Jongen (2002 [1980]) arrive à une conclusion comparable :

Le langage pictural ne peut être métaphorique dans la simultanéité de la représentation : le repérage d’un signe figuratif multiple, où s’entrepénètrent les représentations iconiques de dénotés appartenant à des univers différents (par ex. une statue qui saigne), ne permet pas de différencier entre terme-référent et terme attribué, entre terme-référent et éponyme (est-ce une statue réelle qui saigne sans réellement saigner ou une blessure réelle au front d’une statue qui n’est pas réellement une statue ?). (§ 28).

7Forceville, s’appuyant sur la théorie cognitive de la métaphore, défend l’idée qu’il peut y avoir des métaphores dans « les visuels, les gestes, les sons, la musique et dans les discours qui combinent ces modes » (2017, p. 26), mais il convient du fait qu’en l’absence de structures grammaticales, il est difficile, dans l’image, de déterminer quel est le topique et quel est le véhicule.

8Ces difficultés reconnues, il me semble possible d’affirmer que les albums iconotextuels peuvent produire des métaphores iconiques. L’intrigue de Comme un arbre de Rémi Courgeon (Milan, 2022) se situe dans une école ordinaire : la maitresse, au début du récit, demande aux enfants d’écrire une rédaction dont le sujet est ainsi formulé : « Si vous étiez un animal, vous seriez quoi ? » Il s’agit bien, pour les enfants, d’élaborer une métaphore, en développant son motif : « Je suis un lion parce que je suis courageux. » L’album module ainsi la structure attributive d’identification, mais en insistant sur le processus de métaphorisation, sur le déplacement, le transport nécessaire d’un mot vers un autre, de soi vers autrui.

9Une double page5 représente les enfants de la classe en train de réfléchir, pour leur rédaction, à l’animal qu’ils aimeraient être. Rémi Courgeon représente soit l’enfant à côté de l’animal, comme la girafe, soit l’animal seul, comme le singe ou les chauves-souris, soit l’hybridité d’enfants-animaux, soit encore la métamorphose d’un enfant en animal à travers une série de dessins qui insistent sur le processus dynamique de métaphorisation. La création de petites séquences narratives, par la juxtaposition d’images, permet de contourner le problème de la simultanéité de la représentation : ainsi en est-il de la jeune fille qui s’imagine en dauphin : une première image la représente en petite fille ; dans la deuxième, sa tête a disparu, ses lunettes flottant dans le vide ; dans la troisième, une tête de dauphin, affublée de lunettes, est fixée sur ses épaules. L’image de la petite fille est première, et commande donc une structure prédicative linéaire du type « La jeune fille est un dauphin ».

10Mais il me semble que le mécanisme narratif explicité par l’album permet également de distinguer les rôles entre métaphorisant et métaphorisé dans les images isolées, dont le sens est orienté par le récit dans son ensemble. Dans l’une d’entre elles, un enfant est représenté en train d’écrire, sourcils foncés, tandis qu’une girafe regarde son cahier par-dessus son épaule. Alors même que les deux figures sont représentées côte à côte, le jeune lecteur est capable de distinguer la différence de statut entre le sujet et le prédicat, le virtuel et le réel : les deux images ne sont pas sur le même plan de référentialité. L’attitude du jeune garçon crée un effet de discordance suffisant pour que les deux individus représentés ne soient pas sur le même plan : il y a bien une « attribution aberrante » (Ricœur, 1975, p. 31) qui signale la métaphore. Le petit garçon est et n’est pas une girafe.

11Ainsi en va-t-il également dans cette illustration de Gilles Bachelet (fig. 1), tirée d’Une histoire d’amour (Seuil, 2017), qui se présente comme le récit de la vie de couple de Georges et Josette, deux gants de ménage anthropomorphisés, depuis leur rencontre à la mort de Georges. Ce récit, linéaire, rapporte la vie ordinaire de deux individus et joue sur le mécanisme de double adresse propre à une partie de la production en littérature de jeunesse : les lecteurs adultes perçoivent la dimension profondément ironique du récit, qui raconte l’histoire d’humains réifiés, dont la vie répond à un schéma qui semble leur préexister et où ils jouent les rôles profondément genrés qui leur sont assignés, sans percevoir la stéréotypie qui préside à leurs existences.

Figure 1. Gilles Bachelet, Une histoire d’amour, 2017. © Seuil Jeunesse.

12Le texte ne contient que N2, « piscine », désignation métaphorique de l’évier, où se rencontrent Georges et Josette, l’un maitre-nageur, l’autre nageuse. L’illustration présente en revanche N1, « évier », et N2, « piscine », dans une même image qui ne se contente pas de juxtaposer les deux réalités ou de représenter la métamorphose. Il me semble que nous avons bien affaire, ici, à une métaphore iconique paraphrasable de cette manière : « L’évier est une piscine. » L’ensemble de l’album donne à voir le détournement d’objets quotidiens, d’un quotidien qui appartient vraisemblablement à des générations plus anciennes que celles des enfants-lecteurs en 2017. Ces objets, sans doute partiellement identifiés par les enfants, acquièrent des valeurs métaphoriques. Les objets-protagonistes, montrés dans l’image, ne sont jamais nommés dans le texte, où seules les désignations métaphoriques sont utilisées : l’évier est appelé « piscine » comme plus tard la brosse à ongles est désignée par le groupe nominal « scottish terrier à poils durs ». Cette appellation, si elle joue sur les « poils durs » qu’ont en commun la brosse et le chien, peut introduire une distorsion entre lecture adulte et lecture enfantine, la désignation du chien par sa race n’étant compréhensible que d’une part infime du lectorat enfantin, pour qui la désignation lexicale reste énigmatique. Or, pour mesurer la compréhension d’une métaphore par des enfants, il faut d’abord s’assurer que « l’enfant maitrise et sait décrire chacun des termes qui sera inséré dans l’énoncé métaphorique » (Franquart-Declercq et Gineste, 2001, p. 725). Il est probable que l’enfant reconnaisse ici un monde fictionnel autonome, sans nécessairement en percevoir la dimension allégorique.

13La possibilité, pour l’album iconotextuel, de proposer des métaphores iconiques, me semble due, d’une part à sa dimension hybride, d’autre part à sa dimension narrative. Premièrement, la dimension iconotextuelle crée un effet de contamination réciproque entre les deux sémioses : si « le linguistique et l’iconique conservent chacun leur spécificité propre », ils se donnent aussi « comme une totalité insécable » (Lugrin, 2006, p. 65). Dès lors que le contenu verbal de l’album est oralisé pour l’enfant, le langage de l’image est sous-tendu par cette verbalisation. L’image y reçoit une dimension langagière forte. Dans l’image de Bachelet, c’est la présence du mot « piscine » qui crée, d’une certaine manière, la dissymétrie des formes de l’évier et de la piscine dans l’image mixte. De même, c’est le sujet de rédaction proposé par la maitresse qui, chez Courgeon, implique la forme syntaxique de la prédication, ensuite incarnée à l’image. Deuxièmement, les images sont prises dans une narrativité qui recrée l’effet de linéarité propre au langage articulé. L’image, dans les arts séquentiels comme l’album, la bande dessinée ou le cinéma, ne prend sens que rapportée à une linéarité qui informe la manière de la lire. C’est donc en les rapportant à la dynamique narrative des albums dont elles sont issues que j’essaierai de proposer l’analyse de quelques métaphores iconotextuelles.

Métaphores lexicalisées : une fonction rhétorique

14En s’interrogeant sur la théorie aristotélicienne de la métaphore, Paul Ricœur note que « la fonction rhétorique et la fonction poétique de la métaphore ne coïncident pas » (1975, p. 45). Si la métaphore a toujours pour fonction de placer un objet sous les yeux du lecteur ou du spectateur, elle ne le fait pas dans le même but, selon qu’on se situe dans la perspective de la Rhétorique ou dans celle de la Poétique. L’art du rhéteur est de parvenir à persuader son auditeur en mettant en place les stratégies les plus efficaces ; celui du poète est d’imiter la nature, non pas servilement, mais de manière créatrice. S’interrogeant d’abord sur la place de la métaphore dans la rhétorique, Ricœur remarque que celle-ci « ne se produit pas dans un vide de savoir, mais dans le plein de l’opinion. C’est donc aussi dans le trésor de la sagesse populaire que puisent métaphores et proverbes » (p. 44). Du côté de la rhétorique se trouveraient plutôt les métaphores usées, lexicalisées, qui font l’objet d’un consensus large et reposent sur des conventions langagières au sein d’une communauté.

15De telles métaphores sont souvent in absentia : N1 reste implicite, puisqu’immédiatement restituable par le lecteur ou la lectrice, si tant est même que N1 existe comme mot et non seulement comme idée. De telles métaphores sont très proches de la catachrèse et viennent parfois remplacer un mot manquant. La lexicalisation des métaphores est attestée par l’entrée des sens métaphoriques dans le dictionnaire. Le Trésor de la langue française informatisé propose ainsi, pour « soleil », le sens figuré de « bonheur, joie » et, pour singe, celui de « pitre, farceur », notamment dans l’expression lexicalisée « faire le singe ». Les albums ont souvent recours à de telles métaphores, qui présentent des idées, émotions ou notions abstraites sous des traits plus concrets, immédiatement accessibles6. Se pose néanmoins, dans le cadre de l’album pour enfants, la question de la réception de ces albums par le public adulte, d’une part, enfantin d’autre part. Si on peut supposer que l’adulte, qui lit l’album à l’enfant, partage ce savoir conventionnel, la supposition, pour le public enfantin, est plus hasardeuse. Le partage des sens conventionnels suppose en effet l’acquisition de ceux-ci ; or les albums pour enfants n’ont-ils pas précisément la fonction de permettre aux enfants d’acquérir ce savoir partagé, qui n’est donc pas toujours nécessairement, pour l’enfant, déjà présent ? L’analyse du fonctionnement de la métaphore in absentia, dans l’album iconotextuel pour enfants, plus encore que dans les œuvres pour adultes, doit donc prendre en compte la possibilité que les métaphores lexicalisées, telles qu’elles sont attestées par le dictionnaire, ne soient pas immédiatement perçues comme telles par les lecteurs.

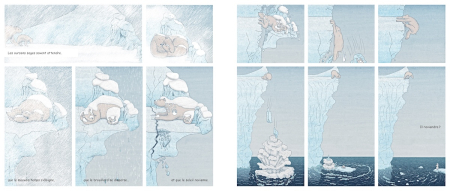

16Dans l’album Demain il fera beau (Saltimbanque, 20187), Rosie Eve utilise les métaphores lexicalisées du mauvais temps et du soleil pour opposer le malheur et le bonheur. La mère de l’ourson, héros du récit, lui dit : « Les oursons sages savent attendre que le mauvais temps s’éloigne, que le brouillard se disperse… et que le soleil revienne. ». L’image (fig. 2) représente le « mauvais temps » mentionné dans le texte.

Figure 2. Rosie Eve, Demain il fera beau, 2018. © Saltimbanque.

17Le mauvais temps, dans le discours de la mère, peut être considéré comme une métaphore. Mais la narration iconique semble attester sa réalité dans le récit, puisqu’il est aussi ancré dans le réel de l’expérience de l’ourson.

18Si l’on distingue, avec Cécile Boulaire (2011), le « narrateur verbal » et le « narrateur iconique », on observe que ce dernier n’adopte pas la même perspective que le premier : la voix textuelle est celle de la mère, mais le récit iconique est pris en charge par un narrateur extérieur à l’histoire, les deux personnages étant représentés dans l’image. Or, si la narration verbale porte un message d’espoir, le récit iconique est dysphorique, puisqu’il s’achève sur la rupture de la glace, entrainant la chute des ours et la séparation de l’ourson et de sa mère. On aurait donc, sur le plan iconique, davantage qu’une métaphore, une allégorie : on a ici un récit pleinement intelligible dans son sens littéral concret, auquel on peut s’arrêter, mais qui peut recevoir également une autre interprétation, figurée. Si l’on fait l’hypothèse que l’enfant est plus attentif à l’image que l’adulte, qui se concentre sur le texte à lire (Boulaire, 2011), si on ajoute le fait que les enfants, confrontés aux métaphores, ont tendance à privilégier l’interprétation contextuelle par rapport à l’interprétation figurative (Declercq, Baltazart et Didon, 2010), on peut faire l’hypothèse que la plupart des enfants, à la lecture de cet album, en resteront au sens littéral de l’allégorie, sens correct puisqu’il correspond bien au récit iconique, et ne percevront pas le sens figuré porté par le texte.

19Chez Rosie Eve, la métaphore verbale reposant sur l’opposition beau temps / mauvais temps pour dire l’opposition entre bonheur et malheur n’est pas une figure locale, assignable à cette seule double page : elle s’élabore sur l’ensemble de l’album dont elle oriente le sens. Il pouvait en effet sembler paradoxal, en première lecture, de recourir à la métaphore du soleil pour dire l’espoir ou le bonheur, dans un album qui évoque les dangers du réchauffement climatique. Dans la double page qui suit la figure 2, la mère poursuit par les mots suivants : « Aujourd’hui, le soleil est devenu dangereux pour notre banquise ». C’est bien ici, dans le texte même, le sens concret du mot « soleil » qui est activé. La coexistence de ces occurrences conduit à interroger la forme même de la métaphore, dans un récit où il n’y a plus de mauvais et de beau temps, au point qu’on finit par se demander si le titre lui-même, « Demain il fera beau », n’est pas profondément ambigu : demain, fera-t-il beau ou trop beau ? Quel espoir, quelle promesse cette fiction d’avertissement dessine-t-elle ?

20Le soleil est représenté visuellement par l’autrice de manière conventionnelle, par un disque de couleur jaune. Il apparait à l’horizon, au milieu de la première double page, au côté d’un texte qui semble activer son sens propre, « Notre monde se réchauffe, les glaciers fondent… », pour ne reparaitre que dans la double page que je reproduis ci-après (fig. 3), cette fois accompagné d’un texte qui semble activer le sens métaphorique :

Et quand le soleil sera là,

à nouveau tu seras heureux,

comme si tu avais retrouvé quelqu’un que tu aimes.

Figure 3. Rosie Eve, Demain il fera beau, 2018. © Saltimbanque.

21L’enchainement des quatre images crée une séquence narrative qui dessine la courbe du soleil dans le ciel, telle qu’elle est perçue depuis le référentiel-Terre dans l’expérience quotidienne des êtres humains. L’ourson semble suivre cette courbe, dans une attitude qui indique le passage de l’espoir à la tristesse. Si dans la première image il semble guetter l’apparition du soleil au-dessus de la surface de l’eau, il s’en détourne et s’en cache dans la dernière, comme si la chute du soleil constituait une menace : l’absence de texte, dans cette dernière vignette, semble accentuer le sentiment de déréliction.

22Cette double page rappelle que la représentation iconique du soleil est aussi conventionnelle que sa valeur métaphorique de bonheur ou d’espoir. Elle permet également de construire, pour le jeune lecteur, la culture qui lui permettra de connaitre cette valeur métaphorique, tout en la questionnant : l’articulation du double langage textuel et iconique permet de rendre à la métaphore sa tension constitutive et d’interroger la relation complexe que les humains entretiennent avec le soleil, tour à tour bienfait et menace. Or cette ambigüité n’est pas propre à la situation nouvelle suscitée par le réchauffement climatique. Les anciennes représentations des divinités solaires rappellent que cette ambigüité appartient au fonds mythique du patrimoine humain. Sa réactivation par Rosie Eve inscrit alors la peur du changement climatique dans une série de peurs anciennes. Plus que la réalité de la menace, c’est la réalité de l’angoisse qui est ainsi figurée. La question du recours à la métaphore dans les fictions d’avertissement climatique est rattachée par Sébastien Thiltges à des mécanismes qui permettent à la fois d’avertir et de protéger les enfants : « l’imagination, la fiction, voire la métaphore, deviennent des outils privilégiés afin de représenter certains changements, de se projeter à une échelle globale et dans un temps futur » (Prince et Thiltges, 2018, p. 34). Sébastien Thiltges renoue ici avec l’une des fonctions assignées à la métaphore par Quintilien, celle de la convenance ou de l’euphémisation du réel, qui consiste à dire, par métaphore, de manière acceptable ce qu’il ne convient pas de dire de manière directe : « La métaphore sert également à exprimer certaines choses peu belles à dire. [Quaedam etiam parum speciosa dictu per hanc explicantur.] » (Quintilien, 1933, p. 224)8.

23Cette fonction joue incontestablement un rôle important dans les fictions pour les enfants, qui se doivent, comme la loi de 1949 l’indique, de ne pas démoraliser la jeunesse. Elle demeure néanmoins insuffisante pour expliquer le rôle des métaphores dans les albums. Chez Rosie Eve, la chaleur du soleil qui fait fondre les glaciers est représentée sans le voile de la figure. Si l’ouvrage tend à investir le lecteur d’un pouvoir d’agir, c’est parce que la métaphore du soleil s’impose à l’ourson comme principe régulateur de son action.

24La double page qui suit la figure 3 réoriente le récit vers l’espoir (fig. 4). La voix prophétique de la mère affirme :

Ainsi, tu plongeras,

courageux petit ourson.

Tu te jetteras à l’eau,

même si ton cœur bat très fort.

Figure 4. Rosie Eve, Demain il fera beau, 2018. © Saltimbanque.

25La double page n’est plus séquencée en quatre vignettes. La dynamique narrative est présentée dans une seule grande image où apparait quatre fois l’ourson, dont les actions sont en conformité avec le récit. Lorsqu’il se « jette à l’eau », au double sens concret et abstrait, il plonge dans le soleil qui apparait dans le dernier quart de la double page. Il reprend alors la route et chemine à travers le monde en péril, jusqu’à retrouver sa mère – dans une image qui voit reparaitre le disque solaire, en haut à droite de la figure maternelle, comme un discret rappel du symbole de l’espoir. La métaphore usée du soleil-espoir, objet de la quête de l’ourson et guide pour ce dernier, a ici une fonction argumentative : il s’agit de convaincre les lecteurs de se mettre en mouvement, sans céder au fatalisme ou à l’éco-anxiété (Charlier et Tellier, 2022).

26Mario Ramos a également recours à une métaphore lexicalisée dans Arrête de faire le singe ! (L’école des loisirs, [2010] 2013), dont la couverture (fig. 5) représente un singe habillé de vêtements, en train de manger une banane. Le signe linguistique et le signe iconique ne présentent que N2, « singe ». N1, « enfant », n’est ni nommé, ni représenté.

Figure 5. Mario Ramos, Arrête de faire le singe !, [2010] 2013. © L’école des loisirs.

27Le titre, Arrête de faire le singe !, renvoie à une expression très largement répandue dans le discours parental. Cette expression, figée, est difficilement glosable : « arrête de faire le pitre » recourt à une nouvelle métaphore, et « faire le singe » n’est pas tout à fait « faire des farces ». Partant du constat de la très forte lexicalisation du mot « singe », un article de Philippe Planchon (2008) analyse un large corpus d’occurrences tiré de la base Frantext et montre que la présence de l’animal « singe » n’est pas nécessairement sollicitée, et même pas prioritairement, dans les emplois du mot « singe ». Philippe Planchon part d’une occurrence tirée de la base de données :

(1) tu n’avais qu’à jouer tranquillement au lieu de faire le singe sur les mirabelliers […]

Le premier énoncé est attesté et renvoie à un contexte d’amusement. De manière générale, faire le singe concerne un rapport entre adulte et enfant, l’adulte mettant en cause le comportement ludique de l’enfant par rapport à ce qu’il en attendait. C’est cet emploi qui soutient le plus clairement l’idée d’une gesticulation parfois avancée comme sens propre des emplois verbaux de singe. Cependant, on notera dès à présent que la substitution avec gesticuler donnerait un tout autre sens à l’énoncé (au lieu de gesticuler sur les mirabelliers) où se mêlerait alors l’idée d’actions désordonnées et par suite d’un risque de chute, notions beaucoup moins compatibles avec l’appréciation de ce comportement comme ludique. (p. 2143).

28L’expression « faire le singe » renvoie à un contexte de communication spécifique, impliquant un rapport entre adulte et enfant : c’est la voix de l’adulte éducateur qu’elle donne immanquablement à entendre. Le titre de l’album de Mario Ramos emploie l’expression en mention : le locuteur mentionne les propos d’autrui, sans pour autant les reprendre à son compte. Oswald Ducrot (1984) a montré que la duplicité de l’énonciation permet de décrire l’ironie :

Parler de façon ironique, cela revient, pour un locuteur L, à présenter l’énonciation comme exprimant la position d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n’en prend pas la responsabilité et, bien plus, qu’il la tient pour absurde. Tout en étant donné comme le responsable de l’énonciation, L n’est pas assimilé à E, origine du point de vue exprimé dans l’énonciation. (p. 211).

29Dans cet album, Mario Ramos cite une maxime largement exploitée par les parents dans le cadre de leur mission d’éducation, mais l’ironie dont fait preuve le narrateur manifeste qu’il n’en prend pas la responsabilité, et même qu’il la condamne. Or cette distance du narrateur avec le propos qu’il profère parait difficilement perceptible par les jeunes enfants auxquels cet album s’adresse et pour qui l’album est avant tout profondément comique. Il semble alors que Mario Ramos joue sur le mécanisme de double adresse et propose deux niveaux possibles d’interprétation de son album, invitant tous deux à une problématisation.

30La page 2 montre le père en train de regarder le nuage d’Hiroshima à la télévision, au moment même où il déclare « Arrête de faire le singe ! Tu ne peux pas jouer calmement, sans faire de bêtises ? ». Le mot « bêtises » est bien, ici, un fait de polyphonie. Il appartient au lexique du père, qui l’utilise pour décrire le comportement de son fils, jetant des cubes depuis l’accoudoir du canapé. Mais il appartient également au vocabulaire du narrateur verbal, qui, par un effet de syllepse, désigne ainsi ce que montre le narrateur iconique sur l’écran de télévision. Le narrateur, porte-parole ici de l’auteur, induit un regard critique sur le comportement des adultes. Dans la rubrique « petits secrets » de son site, l’auteur le confirme par la formulation suivante :

Sommes-nous un bon exemple pour nos enfants ?

Page 2, sur l’écran on voit une grosse bêtise commise par les adultes9.

31Cette image télévisuelle est une « grosse bêtise », aussi difficilement déchiffrable pour les enfants lecteurs que la posture ironique à laquelle elle participe. Elle renvoie bel et bien à ce phénomène de double adresse, et esquisse peut-être une référence intermédiatique à la fiction La Planète des singes, connue des parents, mais non des enfants. L’auteur s’adresse ici directement aux lecteurs adultes, donc aux parents, qui constituent à la fois la cible et les destinataires de l’ironie dans l’album. La saisie de l’ironie par l’enfant agit, quant à elle, à une échelle globale, accompagnée par la médiation de l’adulte qui lit l’ouvrage avec lui. L’emploi de la métaphore lexicalisée « faire le singe », chez Ramos, a une valeur rhétorique, qui cible les parents et non les enfants. La métaphore fait partie d’un dispositif énonciatif concerté, qui joue sur les phénomènes de mention et s’inscrit dans une certaine tradition littéraire, celle du « carnavalesque » étudié par Mikhaïl Bakhtine (1929, trad. 1970), qui repose sur le renversement des systèmes axiologiques et leur mise en débat.

32Qu’en est-il, alors, de la réception enfantine ? Dans les premières esquisses, Mario Ramos avait pensé placer son histoire dans une famille de crocodiles (fig. 6).

Figure 6. Esquisse préparatoire de l’album Arrête de faire le singe !. © Mario Ramos.

33La dimension métaphorique de l’expression « faire le singe » était ici explicitée par la discordance entre le texte et l’image : l’enfant crocodile qui fait le singe n’est pas un singe, mais un crocodile. La version définitive, d’une certaine manière, annule la métaphore, puisque c’est un singe qui fait le singe. Ce faisant, elle resémantise la métaphore lexicalisée, obligeant à repenser la relation entre l’animal et le comportement, que Philippe Planchon considérait comme non prégnante. La tension entre sens concret et sens abstrait est alors maximale, le premier se révélant d’autant plus opaque qu’il est attesté par l’image placée sous les yeux de l’enfant : c’est bien un singe qu’il voit sur la couverture ; il s’apprête à lire l’histoire d’un personnage qui est un singe, sans qu’il y ait là métaphore. L’interprétation contextuelle est parfaitement légitime. Le redoublement de la métaphore dans le texte et l’image tend, ici encore, à donner au récit une valeur allégorique, en dédoublant les niveaux de compréhension : l’image fait exister le sens littéral, tandis que le texte suggère une dimension allégorique. Si l’on suit le récit iconique, interdire au héros de « faire le singe », c’est, d’une certaine manière, lui interdire d’être lui-même, d’accéder à sa propre identité : le héros fait le singe parce qu’il est un singe, ce dont ses parents ne semblent pas s’apercevoir, attitude qui cause la jubilation des jeunes lecteurs. La métaphore lexicalisée tend alors vers la métaphore d’invention, puisque l’enfant doit accepter, contre l’injonction parentale, non plus de « faire le singe », mais d’« être un singe » et d’inventer le sens à donner à ce qu’il est : les enfants ne sont pas tous de la même espèce que leurs parents. La prédication d’identité devient le lieu d’une métaphore vive, qui engage le processus dynamique de création de soi.

Métaphores d’invention : une fonction poétique

34Il ne s’agit pas tant, chez Mario Ramos, de « faire le singe » que d’« être un singe » : c’est bien l’identité de leur enfant que les parents doivent progressivement apprendre à accepter. Ce qu’ils condamnent comme un comportement accessoire à bannir par l’éducation correspond en réalité à l’identité profonde et féconde de leur fils. On n’est pas loin, alors, du sujet de rédaction proposé par la maitresse dans Comme un arbre de Rémi Courgeon, où les enfants sont invités à inventer une métaphore qui leur ressemble, à « bien métaphoriser » au sens où l’entend Aristote. Or Ricœur postule que la métaphore lexicalisée est plutôt du côté de la rhétorique, tandis que la métaphore d’invention, qu’il appelle métaphore « vive » se situe davantage du côté de la poétique :

Toute mimêsis, même créatrice, surtout créatrice, est dans l’horizon d’un être au monde qu’elle rend manifeste dans la mesure même où elle l’élève au muthos. La vérité de l’imaginaire, la puissance de détection ontologique de la poésie, voilà ce que, pour ma part, je vois dans la mimêsis d’Aristote. C’est par elle que la lexis est enracinée et que les écarts mêmes de la métaphore appartiennent à la grande entreprise de dire ce qui est. (1975, p. 61)

35Le jeu des écarts, dans Comme un arbre, a pour fonction de permettre à chacun de dire qui il est. L’héroïne de l’album, Linette, ne parvient pas, tout d’abord, à trouver l’inspiration pour rédiger sa rédaction, avant de comprendre qu’elle souhaite être, non un animal, mais un arbre, et plus précisément un tilleul. Mais Linette ne sera pas un tilleul comme Daphné est un laurier, métamorphose qui, tout en la protégeant, la prive de ce qu’elle est. Le texte de la dernière page de Comme un arbre, de Rémi Courgeon propose ainsi une double métaphore in praesentia.

36La jeune héroïne de l’histoire, Linette, s’est isolée dans la cour de récréation. Tout le monde l’a oubliée. Mais elle ajoute alors :

Sauf Milo, que je vois arriver avec sa jolie tête de rouge-gorge. Il s’approche de moi, et, tout bas, il me demande : « Linette, heu… tu ne voudrais pas être mon tilleul ? » Je sais bien que c’est impossible. Je ne pourrai jamais être l’arbre d’un seul oiseau. Alors je lui réponds juste : « Peut-être. »

37La première métaphore prend la forme « dét. N1 de N2 », paraphrasable ainsi : « la tête de Milo est une tête de rouge-gorge », ou même « Milo est un rouge-gorge. » La seconde a la forme canonique « N1 être dét. N2 », modalisée par le conditionnel présent « voudrais » qui en maintient la virtualité. Cette métaphore est filée par Linette, qui tranche par la négative. Milo voudrait que Linette soit son tilleul. Linette ne pourra pas être le tilleul de Milo. Ce qui est virtualisé puis nié est l’appartenance du tilleul à Milo, marquée par le déterminant possessif « mon », puis par le complément du nom « d’un seul oiseau ». En revanche, les deux propositions présupposent la vérité du prédicat identificatoire « Linette est un tilleul », dont la valeur est nécessairement métaphorique, puisque Linette est une petite fille et ne peut appartenir à la classe « tilleul » qu’en vertu d’un changement d’espèce. Il s’agit bien d’une prédication, dans laquelle les deux termes ne sont pas symétriques et interchangeables.

38La tournure attributive dit quelque chose de Linette, qui est le sujet de la prédication présent dans l’univers de référence. Or l’image qui accompagne ce texte ne représente pas les deux enfants, mais les attributs qui leur sont associés, soit une branche d’arbre et un rouge-gorge : aucun enfant n’est représenté à l’image. Ici, l’image ne semble pas destinée à favoriser la compréhension de la métaphore, explicitée par le texte. Comme pour le mauvais temps et le singe dans les albums évoqués précédemment, l’image a ici pour effet de mettre en valeur le processus à l’œuvre dans la métaphore en suspendant l’immédiateté de l’accès au sens.

39La métaphore « Je ne pourrai jamais être l’arbre d’un seul oiseau » a ici un sens spécifique, qu’on pourrait gloser ainsi : « Je ne pourrai jamais être la compagne d’une seule personne », de manière à garder la dimension non genrée de l’expression initiale : « arbre » et « oiseau » fonctionnent ici comme des appellations non genrées, qui universalisent davantage le propos. Le genre grammatical d’« oiseau » ne correspond pas à une identité sexuée. Cette chute peut paraitre déroutante, en ceci qu’elle introduit une rupture thématique et stylistique par rapport au reste de l’album : thématique, puisqu’elle introduit un motif amoureux, stylistique, puisqu’elle représente dans le dessin les seuls métaphorisants. Il me semble néanmoins qu’elle invite, par ce caractère même, à relire l’ensemble de l’album.

40Lorsque Linette comprend qu’elle souhaite être un tilleul, elle se lance dans sa rédaction, au point de ne pouvoir s’arrêter lorsque la sonnerie de la récréation retentit. Une petite voix vient alors la tirer de sa rêverie : « Allez, Linette, c’est bon, laisses-en un peu pour lundi. » Cette voix, dans le récit, n’est pas assignée. Mais elle est suivie d’une illustration sur laquelle on voit Linette, dont le bas du corps est représenté sous forme de racines, tandis qu’au-dessus de sa tête voltige un rouge-gorge. La lecture de la fin de l’album invite à prendre au sérieux le petit rouge-gorge qui apparait alors et à penser que c’est la voix de Milo qu’on vient d’entendre. La dernière double page du récit avait donc été préparée plus tôt, à travers la représentation fugitive de Milo en rouge-gorge. La métaphore de l’arbre, dans Comme un arbre, se développe ainsi sur trois plans thématiques. Sur le plan individuel, il s’agit, pour Linette, de révéler son identité propre, comme le singe de Ramos se révélait singe. Sur le plan collectif, il s’agit, pour la jeune fille solitaire, de s’imposer face au groupe, lorsque la maitresse lui demande de lire sa rédaction à la classe, ce qui lui permet d’en obtenir l’attention et l’admiration. Il existe également un troisième plan, celui de la relation duelle, partagée avec la maitresse, d’abord, avec Milo, ensuite. Le motif de l’écriture, omniprésent dans l’album, circule entre ces trois plans. L’écriture est exercice solitaire qui permet la construction de soi, parole clamée et acclamée par le groupe, parole offerte et partagée dans un exercice de lecture rapprochée, parole abandonnée, oubliée, pour que se renoue le rapport au monde et aux autres.

41L’iconotexte de Rémi Courgeon met ainsi en évidence le processus dynamique qui préside à la fabrication de métaphores « vives ». Il s’agit bien, pour filer la métaphore iconique de l’auteur-illustrateur, de se donner à soi-même ses propres racines. Le procédé de la métaphore devient le propos de l’album tout entier : la métaphore finale n’a de sens que rapportée à l’ensemble de la narration. C’est bien la lecture d’ensemble de l’ouvrage, depuis la couverture où le comparant N2 « comme un arbre » apparait dans le texte, tandis que l’image représente Linette (N1), qui permet de comprendre la métaphore iconique de la dernière double page, dans laquelle l’image représente désormais le tilleul (N2) tout en désignant Linette, qui, dans l’espace-temps du récit, a appris à se connaitre.

42La réflexion sur la puissance de la prédication à l’œuvre dans la métaphore, qui permet à chacun de faire advenir ce qu’il est et donc de l’investir de sa propre signification, singulière et située, fait bien tendre l’album vers la poétique, telle que la définit Ricœur. La métaphore participe ainsi à la dimension littéraire de l’album iconotextuel. Jean Molino, Françoise Soublin et Joëlle Tamine affirment en effet :

La métaphore peint, donne à voir, fait voir comme : nous passons de la sémantique et du discours au visible et à la figure. Mais comment interpréter exactement ces formules, suggestives mais plus ou moins claires ? Sans doute de la façon suivante : les mots du langage courant sont interprétés fonctionnellement, littéralement, dans la transparence d’un concept, et nous ne voyons pas la chose, même dans un espace imaginaire. En revanche, la métaphore nous oblige à voir la chose, parce qu’elle nous arrête sur elle : l’interprétation littérale étant bloquée, l’espace imaginaire peut s’ouvrir, dans lequel nous esquissons un profil de l’objet, profil composite qui hésite entre la lettre et la figure. (1979, p. 35)

43Cette réflexion sur l’effet produit par la métaphore rejoint le concept d’ostranenie 10 dont Victor Chklovski a fait le propre du discours littéraire. Le formaliste russe propose de définir l’ostranenie comme ce qui permet de « faire ressentir les choses comme vision et non comme connaissance » (1929 [1925], p. 13), de nous les faire voir à nouveau, « comme pour la première fois » (p. 14), en prolongeant le procès de la perception et en rompant avec nos « automatismes de perception » (p. 13). Le choix de redoubler, par l’image, la présence de N2 participerait ainsi de ce renouvèlement esthétique de la perception : l’image, loin d’être illustrative, au sens où elle faciliterait la compréhension du texte, viendrait au contraire en souligner l’opacité et obliger le lecteur à prolonger sa perception, à s’interroger sur le langage et son adéquation au réel, à s’arrêter sur elle pour laisser s’ouvrir l’espace imaginaire et symbolique.

44L’album Flon-Flon et Musette d’Elzbieta (L’école des loisirs, [1993] 1998) raconte l’arrivée de la « guerre », qui sépare deux enfants, Flon-Flon et Musette, figurés par deux petits lapins. Le récit est classiquement construit par la succession des doubles pages. La page de gauche comporte un texte et la page de droite une illustration, qui représente, à travers le cadre d’une fenêtre, soit l’intérieur de la maison de Flon-Flon, soit l’extérieur. Les enfants ont l’habitude de se retrouver pour jouer auprès d’un ruisseau, ce que la guerre rend impossible : « Mais la maman lui montra par la fenêtre qu’à la place du ruisseau, il y avait maintenant une haie d’épines. » L’expression « haie d’épines » (N2) a ici une valeur métaphorique. L’image, sur la page de droite, montre, à travers la fenêtre, Flon-Flon qui regarde cette « haie d’épines », alors hors-champ pour le lecteur ou la lectrice.

45Dans la double page suivante, on assiste à une alternance qui reprend la figure cinématographique du champ/contrechamp : le lecteur accède au point de vue de Flon-Flon et voit donc, à travers la fenêtre, ce qu’on le voyait regarder à la page précédente. L’élément N1 que remplace « haie d’épines » est alors représenté au premier plan, tandis qu’on aperçoit Musette au second plan (fig. 7). N1 (image) et N2 (texte) apparaissent donc de manière disjointe, sur deux doubles pages différentes, N2 apparaissant avant N1 : la métaphore est d’abord in absentia, avant de se révéler in praesentia. L’expression imagée « haie d’épines » pourrait avoir pour fonction, comme les métaphores de Rosie Eve, d’euphémiser ce que la guerre peut avoir de trop horrible.

Figure 7. Elzbieta, Flon-Flon et Musette, 1998, p. 13. © L’école des loisirs.

46Plus loin, une autre métaphore repose sur une autre répartition entre langage textuel et langage iconique. La « guerre » (N1) est en effet désignée sur la page de gauche, tandis que le dessin en regard (fig. 8) – le seul de l’album à ne pas s’inscrire dans le cadre de la fenêtre – représente une allégorie de celle-ci (N2), au sens visuel du terme, soit la personnification d’une idée abstraite : « La guerre était trop grande. Elle n’écoutait personne. On l’entendait aller et venir. Elle faisait un bruit immense. Elle allumait de grands feux. Elle cassait tout… » La métaphore est présente dans le texte, mais de manière implicite. En effet, la guerre est placée en position de sujet de verbes de perception et d’action qui nécessitent un agent animé, elle se trouve donc personnifiée. L’image a alors pour fonction d’expliciter ce que le texte peut avoir d’implicite en représentant la guerre sous les traits d’un agent animé.

Figure 8. Elzbieta, Flon-Flon et Musette, 1998, p. 19. © L’école des loisirs.

47L’image vient illustrer le texte, qui en retour précise l’image. Le dispositif iconotextuel semble pensé pour permettre la saisie globale du sens. Néanmoins, le langage de l’image est tout aussi conventionnel que le langage textuel : le jeu des couleurs – rouge et noir pour la guerre, blanc pour les lapins tués –, l’utilisation d’une épée brandie, arme symbolique qui n’est plus en usage dans les conflits modernes, renvoient à des codes culturels dont la compréhension est rendue possible par la saisie globale de l’illustration et par le contraste qui se dégage entre la violence verticale de la guerre et la fragilité de ses victimes couchées au sol. Le recours à l’image n’est pas seulement un procédé d’illustration ou d’explicitation des implicites textuels. C’est bien ici le modèle interactionniste qui semble le plus efficace pour comprendre la complémentarité entre texte et images. La présence de l’allégorie de la guerre, représentée sans le filtre de la fenêtre, ne peut s’expliquer par le désir d’euphémiser le réel. L’image est d’une grande violence, comme le texte qui l’accompagne. Elzbieta ne cherche pas, dans cette double page, à atténuer la réalité de l’expérience.

48Un tel constat invite à réfléchir à nouveau à la fonction de la « haie d’épines ». Cette métaphore était suffisamment chère à l’autrice pour qu’elle y revienne dans son ouvrage autobiographique, où elle s’insurge contre les versions étrangères de ce texte, qui ont rendu « haie d’épines » non par une expression métaphorique mais par un terme désignant le « fil barbelé ». L’autrice s’explique ainsi :

Les éditions étrangères de mes albums font fréquemment la démonstration de cette difficulté adulte à reconnaître l’existence de leurs contenus implicites. […] Tout le contenu implicite se trouve alors soit incompris et annulé, soit décodé et mis à nu par un traducteur heureux de démontrer ce qu’il en a compris. Mes lecteurs naturels, ceux auxquels je m’adresse véritablement, sont dans ce cas traités comme s’ils étaient inaptes à savourer les plaisirs très privés que j’ai concoctés à leur intention. (1997, p. 173).

49Elzbieta insiste ici sur le mécanisme de la double adresse et la différence entre les lectures adultes et enfantines. Si l’adulte traduit la métaphore par « ce qu’il en a compris », la réception de la métaphore par l’enfant reste implicite. Elzbieta ne s’étend pas sur les « plaisirs » très privés qu’elle a concoctés à l’attention de ses lecteurs. Le figuré retenu, qui superpose métaphorisant et métaphorisé par l’ajout de petites fleurs, peut néanmoins nous suggérer une hypothèse. Cette « haie d’épines » toute fleurie ressemble à la haie d’épines, ou haie d’aubépines, qu’on trouve dans la version des frères Grimm de Fleur d’Épine, variante de La Belle au bois dormant. Or le motif de la fenêtre, trace laissée par l’expérience autobiographique dans l’album, est associé aux contes des Grimm dans le souvenir de l’autrice :

Je n’ai donc pas eu de livres, mais je n’en garde pas le moindre regret, car j’ai eu mille fois mieux : une vieille fée-marraine sur les genoux de laquelle je m’installais au crépuscule devant la fenêtre (cette fenêtre sur le monde dont le souvenir me servira à situer l’histoire de Flon-Flon & Musette) pour l’écouter me raconter, sans jamais se fatiguer de me les répéter, les contes de Grimm. (Elzbieta, 1997, p. 15).

50Dans Fleur d’Épine, la haie d’épines qui entoure la belle endormie constitue une épreuve qualifiante pour les prétendants, qui s’essaient à la trancher pour y pénétrer. Seul le prince élu parvient à la franchir, parce qu’il y voit de belles fleurs qui lui ouvrent un passage.

51L’importance du motif de la haie d’épines est telle qu’il reparait à la fin de l’ouvrage, dans un dessin qui donne une place prépondérante aux fleurs. Rappelons-le, l’épée du prince, contrairement à celle des prétendants impuissants, n’a pas besoin de sortir du fourreau pour que la haie s’ouvre devant lui. Si l’on accepte de voir en Flon-Flon le prince de La Belle au bois dormant et en Musette sa Fleur d’Épine, la métaphore n’a plus alors une simple fonction euphémisante, comme si Elzbieta redoutait de parler trop crûment d’une réalité que par ailleurs elle dessine sans complaisance. Le motif se trouve aussi poétisé. Flon-Flon et Musette n’est plus alors un livre sur la guerre, mais une histoire d’amour entre deux enfants. La métaphore de la « haie d’épines », chez Elzbieta, ne repose donc pas sur un écart de langage conventionnel, à des fins d’ornementation du discours. Il ne s’agit pas de retrouver le référent caché derrière la figure, d’identifier à quel objet réel du monde le mot renvoie.

52La haie d’épines n’est ni vraie ni fausse. En revanche, elle ouvre sur l’imaginaire et construit un réseau de significations puissant, qui peut s’enrichir au gré de la fréquentation des objets culturels afin de nourrir en retour la vision du monde de chaque enfant. Il ne s’agit donc pas de s’appuyer sur la connaissance du monde pour l’expliquer mais de s’appuyer sur la métaphore pour mieux connaitre le monde : la « haie d’épines » a bien la valeur ontologique des métaphores vives de Ricœur. L’image, chez Elzbieta, permet à la fois de « voir » et de « voir comme », elle sollicite le sens physique de la vue et la puissance de l’imaginaire. Elle réalise bien, alors, la mission assignée par Chklovski à la littérature, celle de mettre en valeur le procès de perception en suspendant provisoirement sa réalisation, de manière à arrêter le regard et à inviter le lecteur ou la lectrice à voir pour la première fois. Ainsi s’explique, me semble-t-il, le choix de séparer par la durée de la « tourne de la page » l’apparition du métaphorisant « haie d’épines » et du métaphorisé iconique sur lequel le regard s’arrête, sans que l’acte de dénomination soit nécessairement convoqué.

***

53La métaphore, dans l’album iconotextuel pour enfants, oblige à un triple déplacement théorique. D’une part, l’interaction des langages textuel et iconique oblige à adopter une nouvelle description de la métaphore, qui ne se contente pas de juxtaposer la sémiotique du signe linguistique et celle du signe iconique. Par ailleurs, la dimension narrative de ces albums nécessite de ne pas envisager la métaphore comme une figure locale, à l’échelle du mot ou de l’énoncé, mais de l’envisager comme processus signifiant à l’échelle de l’œuvre tout entière : la métaphore se construit dans le développement séquentiel du récit iconotextuel. Enfin, le mécanisme de la double adresse, qui veut que cette littérature, destinée à l’enfant pré-lecteur, s’adresse aussi bien à l’adulte médiateur qu’à l’enfant récepteur, invite à envisager les dimensions sémantique et pragmatique de manière double également : l’album iconotextuel programme doublement sa lecture, pour l’enfant et pour l’adulte, ainsi que pour favoriser leur interaction. Il dessine alors non pas un mais deux lecteurs modèles, censés collaborer à la construction du sens. Des enquêtes de terrain menées dans le cadre de lectures partagées parent-enfant pourraient seules permettre de déterminer comment le sens advient, et à quelles conditions une coopération entre adultes et enfants est possible.

54De nombreuses métaphores, dans la littérature considérée, ont une dimension conventionnelle et relèvent de faits de mention. Mais le jeune enfant auquel ces œuvres s’adressent ne possède souvent pas encore la culture nécessaire à la perception des implicites iconiques et textuels : la lecture d’albums reçoit alors la fonction, par le biais de son double langage, de lui permettre d’accéder progressivement à ces représentations collectives. L’adulte qui les partage avec l’enfant est alors invité à en retrouver la fraicheur en les resémantisant, à retrouver en quelque sorte les métaphores vives sous les catachrèses. Il arrive également que les albums analysés recourent à des métaphores d’invention, qui reposent sur les interactions entre texte et image et restent implicites sur le plan linguistique, N1 n’étant pas nécessairement nommé. De telles métaphores invitent à reconsidérer le statut d’« image » accordé par la rhétorique à la métaphore textuelle. La confrontation des procédés de signification propre à l’image et au texte met en évidence tout ce que la formule « ut pictura poesis » a d’ambigu : l’étude de la relation entre texte et image permet d’enrichir la compréhension du fonctionnement de chacun d’entre eux, tout en obligeant à repenser et à préciser les outils développés pour les décrire séparément.

55De nouvelles études pourraient venir prolonger la réflexion en s’attachant à décrire plus précisément ce que perçoit l’enfant – tâche complexe car, « comme le rappelle Winner (1988), il n’existe pas de mesure pure de la compréhension : toute mesure est contaminée par le type de réponse que doit effectuer l’enfant pour démontrer sa compréhension » (Franquart-Declercq et Gineste, 2001, p. 746). L’adresse de ces albums aux enfants révèle néanmoins la grande confiance que les auteurs et autrices manifestent à leur égard : ils leur permettent de se confronter à des œuvres d’art, dont l’interprétation, nécessairement plurielle, accompagne leur cheminement individuel. La complexité de la réception de ces œuvres pose la question de la médiation qu’il est possible de proposer pour orienter la lecture enfantine. Faut-il expliciter (toutes) les métaphores ? Faut-il amener progressivement l’enfant à comprendre comme un adulte ? La réception de l’enfant, pour qui tout est encore métaphore « vive », ne permet-elle pas à l’adulte médiateur de laisser l’enfant explorer des voies d’interprétation, sans qu’il soit en mesure de les verbaliser ? La présente étude avait vocation à ouvrir ce questionnement, auquel des études ultérieures continueront à apporter des réponses.