Pour référence future : repenser l’intertextualité grâce à l’album pour enfants

1Dans les années 1990, les enfants de plus de 35 pays découvrent les mésaventures de la Sorcière Camomille, personnage principal d’une série culte des Catalans Roser Capdevila et Enric Larreula. Dans l’un des albums de cette série, La Sorcière Camomille à Paris (1998), l'héroïne, cherchant à échapper aux gardiens du musée du Louvre, se cache maladroitement derrière une certaine statue :

Figure 1. Enric Larreula et Roser Capdevila, La Sorcière Camomille à Paris, 1998. © Sorbier.

2La Vénus de Milo a beau être célèbre, le lecteur cible de l’album en question n’est pas bien âgé. Il est possible et même attendu qu’il s’écoule plusieurs années avant que ce lecteur ne découvre que la sculpture existe réellement. « Oh ! C’est la statue de la sorcière Camomille ! » s’écrierait-il alors. Et peut-être serait-il incapable de penser à la Vénus sans lui greffer les bras de la sorcière – car croiser l’allusion avant d’en connaître la source peut condamner à ne plus lire la source qu’à la lumière de l’allusion…

3Cet article s’intéresse à la reconnaissance intertextuelle « à retardement » ou « achronologique » (Wilkie-Stibbs, 2018, p. 182) à laquelle de nombreux albums contemporains semblent délibérément vouer leurs jeunes lecteurs. Allusions, citations, emprunts, pastiches, parodies et conventions : l’album jeunesse contemporain présente une intertextualité et une intericonicité1 foisonnantes, dont il serait réducteur de conclure qu’elles auraient simplement vocation à être étudiées en classe. Ces jeux référentiels déclenchent parfois l’inquiétude des parents et professionnels, et exposent les albums à une critique sociologique concernant leur caractère potentiellement excluant (voir Canut & Vertalier, 2012 ; Bonnéry 2010). Pourtant, de nombreuses études de terrain (par exemple Sipe, 2008 ; Arizpe et Styles, 2015) montrent que les enfants se délectent, davantage qu’ils ne s’affolent, des albums fourmillants de références intertextuelles2, malgré leur incapacité à en identifier les sources.

4Si l’on se rapporte à la distinction entre lecteur modèle d’un certain genre littéraire et « bon lecteur » académique3 –, alors le lecteur modèle de l’album jeunesse hautement référentiel n’est pas celui qui sait déjà, mais celui qui ne sait pas encore à quels autres textes celui qu’il est en train de lire fait référence. L’intertextualité « à retardement » programmée par de nombreux albums jeunesse doit être considérée comme constitutive du dispositif esthétique et herméneutique de ce médium, et donc comme un effet escompté de sa lecture.

5Cet apparent paradoxe invite à s’intéresser au rôle formateur de la non-reconnaissance des allusions, citations, pastiche, parodie et autres références délibérées. Quelle pourrait être la fonction d’une référence intertextuelle conçue pour ne pas être reconnue dans l’immédiat ? Cette question en appelle une autre : comment l’album jeunesse incite-t-il le jeune lecteur, depuis ses premières rencontres avec le livre, non seulement à tolérer, mais à savourer la référence non reconnue ?

6Répondre à ces questions exige de remonter aux toutes premières expériences de rencontre avec l’album, et à ce qu’elles inaugurent de la relation entre texte et monde réel. Comme nous le montrerons, l’accoutumance à une intertextualité « à retardement » s’appuie d’abord sur la tolérance naturelle du tout petit enfant à la découverte de signes dont le signifié est (parfois infiniment) différé. Plus tard, les albums qui se jouent des codes du conte de fées développent dans le champ textuel cette tolérance pour la référence inconnue. Enfin, dans le contexte énigmatique des albums extrêmement référentiels, l’allusion non identifiée devient un mystère parmi d’autres, dont la méconnaissance peut paradoxalement mener à une lecture plus profonde, comme nous le verrons en analysant le cas précis de la citation parodique dans deux albums de Gilles Bachelet et d’Anthony Browne.

L’album, promesse de monde

7Pour comprendre comment l’album jeunesse cultive chez son jeune lecteur une grande patience pour la reconnaissance à retardement de ses références textuelles, il faut d’abord s’intéresser à une notion voisine de l’intertextualité : celle de la référentialité, entendue ici comme référence faite par le texte au monde réel. « L’intertextualité », note Ricœur (2005), « ne se pense qu’en rapport avec ce phénomène opposé, à savoir le rapport singulier que le texte a avec les choses dont il parle et avec les réalités nouvelles qu’éventuellement il découvre et transforme » (p. 179). Dans nos premières expériences littéraires offertes par l’album jeunesse, la compréhension qu’un texte peut se référer au monde réel et l’intuition qu’il peut se référer à d'autres textes constituent deux mouvements herméneutiques liés. En effet, pour comprendre qu’un texte peut faire référence à d’autres textes, il faut d’abord comprendre qu’il n’est pas un système fermé et indépendant, mais se projette en dehors de lui-même : comme le souligne Frank Wagner (2006), l’intertextualité « provoque une notable effraction de la clôture textuelle », ce qui est également le cas, rappelle-t-il, des « problématiques de représentation » (n. p.).

8Dans toute expérience littéraire précoce, cet en-dehors est d’abord le monde réel, et l’album a pour particularité de représenter de nombreux éléments de ce monde avant qu’ils ne se présentent réellement à l’enfant. Pour voir cela, il faut s’intéresser aux albums adressés aux enfants de zéro à trois ans (ci-après « albums pour bébés »), évidemment partagés avec un lecteur plus âgé. La théorie de l’album, la critique cognitive de la littérature jeunesse et les théories de la réception nous aident à saisir la proposition très particulière de l’album pour bébés4. Celui-ci qui, le plus souvent, ne raconte pas d’histoire, et qui est caractérisé par un rapport texte-images de symétrie ou de répétition5, enseigne le lien entre monde symbolique et monde réel, en encourageant constamment le tout petit pré-lecteur à identifier au-delà du livre les objets, concepts, actions, etc., qui y sont mentionnés. Pour ce faire, il s’appuie sur la grande tolérance du très jeune enfant à l'égard de référents sans référés connus.

9Cette caractéristique de l’album pour bébés est due à son esthétique, à son histoire, à sa vocation pédagogique et au profil développemental de son public cible. La rencontre avec l’album intervient à un moment où le bébé commence à peine à maîtriser la fonction sémiotique, c’est-à-dire l’idée qu’il existe une relation entre mot (entendu) et objet dans le monde. L’album vient ajouter à ce lien celui entre l’objet et sa représentation graphique, fondement de la fonction symbolique. Dans les albums pour bébés, les illustrations sont souvent réalistes6 et les photographies sont légion. Les très nombreux albums pour bébés qui se terminent par un miroir exacerbent le lien entre champ symbolique et monde réel, en enseignant au tout-petit que le livre peut, voire doit être lu comme un reflet de la réalité. L’album enseigne donc prioritairement qu’il existe à l’extérieur du livre des objets auxquels ses représentations font référence. Il n’est pas facile pour un enfant de comprendre qu’une image peut se rapporter à un objet dans le monde : jusqu’à 15 mois environ, les bébés semblent traiter les symboles et la réalité comme deux mondes séparés ; entre 15 et 24 mois, ils apprennent à les lier, avec certains ratés (Ganea et alii, 2009)7. L’album pour bébés est donc l’un des grands outils d’« effraction de la clôture » entre ces deux mondes, pour reprendre le terme de Wagner.

10Cependant, le nombre d’objets représentés dépasse largement, bien sûr, celui des objets déjà connus : c’est même le principe de ce genre de livre, dont les bénéfices significatifs reposent sur le fait qu’ils exposent l’enfant à davantage d’objets et de mots qu’il n’en rencontre naturellement (Montag, Jones et Smith, 2015). Un imagier ne vise pas principalement à poser une représentation graphique sur un objet déjà connu : il aide surtout à reconnaître un objet dans le monde en préparant sa rencontre par celle de sa représentation. Pour le petit enfant, le monde peut être lu à la lumière de l’imagier. Or, ces rencontres peuvent mettre du temps à advenir. Un observateur adulte ne peut qu’avec difficulté se représenter l’attente d’une élucidation, par l’enfant, de liens fondamentaux entre champ symbolique et monde réel.

11Cette patience de l’enfant face à l’élucidation du texte par le monde offre une réponse à l’une des questions qui, selon Jean Bellemin-Noël (2001), « semblent saugrenues parce qu’on ne les pose jamais » dans le champ de l’intertextualité : « en quoi consiste vraiment la différence entre incruster dans un écrit des énoncés provenant de la réalité (de la vie) et des énoncés provenant des belles-lettres (d'un autre texte) ? » (p. 33-34). Remonter à l’origine de nos expériences de lecture nous invite à envisager nos compétences intertextuelles comme enracinées dans une compétence première à lier texte et monde ; plus exactement, à poser sur le monde des représentations vues d’abord dans les livres. Bellemin-Noël demande encore : « où passe exactement la frontière qui, dans la mise en texte, sépare le vécu et le textuel, c'est-à-dire le vécu en voie de textualisation et le vécu déjà textualisé ? » (p. 34). La question se pose, pour le livre pour bébés, dans l’autre sens : le texte, bien souvent, précède sa « mise en vie ».

12L’album pour bébés ne fait pas que s’appuyer sur la tolérance du jeune enfant pour cette identification à retardement ; il encourage à la considérer comme un jeu et un plaisir en soi. Le mode ludique typique de l’album pour bébés engage l’enfant de multiples manières dans des dynamiques d’attente, de suspense et de surprise – dans la promesse constante d’une révélation à venir. Dans une définition devenue incontournable, la théoricienne Barbara Bader considère « la théâtralité de la page qui se tourne » (1976, p. 1) comme constitutive de ce médium. De nombreux types d’album pour bébés contiennent des éléments à soulever, des musiques, puzzles, cherche-et-trouve. La dynamique d’attente et de révélation est également présente dans le texte typique de l’album pour bébés, souvent poétiquement infléchi pour autoriser des jeux prédictifs : volontiers répétitif, rimé et allitératif, métriquement et rythmiquement régulier, il engage son lecteur à anticiper, deviner, pressentir ses « chutes », voire à les combler par la voix ou par les gestes (Miller et Tippin, 2023). Les maintes relectures, loin de désactiver la surprise, cultivent la capacité à l’anticiper et semblent renforcer chez le jeune enfant le délice de la voir tant de fois réitérée.

13L’album pour jeunes lecteurs enseigne donc la référentialité entre image et monde, en même temps qu’il génère et célèbre la promesse d’une élucidation à venir. Ce caractère énigmatique, voire prophétique de l’album deviendra, nous le montrerons, l’un des socles du pressentiment intertextuel. Pour l’instant, contentons-nous de conclure que l’album pour bébés fait miroiter le monde dans ses représentations, soufflant à l’enfant le sens d’un au-delà du texte qui se révèlera au fil du temps.

L’album, promesse de textes

14Passé l’album pour bébés, l’album pour enfants plus âgés devient, avec une apparente soudaineté, d’une grande complexité lexicale, narrative, métafictionnelle et, pour ce qui nous intéresse, intertextuelle8. Là où l'album pour bébés prépare ses lecteurs à l'identification dans le monde réel de signes inconnus, l’album pour enfants un peu plus âgés transpose cette invitation dans le champ textuel. Après la référentialité à retardement qui caractérisait les premières expériences de lecture, c’est le début de l’intertextualité à retardement.

15Pour ce faire, l’album s’appuie notamment sur un genre clef : le conte de fées. On pourrait croire que le conte, avec ses intrigues archétypales et ses personnages supposés connus dès le plus jeune âge, propose le contraire d’une intertextualité à retardement. Cependant, la stabilité même de ce genre et sa « stéréotypie » (Dufays, 2001) exacerbée servent le plus souvent de base pour suggérer d’autres textes, quant à eux inconnus. Le genre du conte est donc central dans l’éducation de l’enfant lecteur à l'intertextualité : l’album basé sur le conte de fées poursuit et approfondit les rencontres ludiques avec des éléments sans référés connus.

16Il est aisé de montrer l’hypervigilance routinière de l’enfant lecteur aux codes du conte. Citons le très expérimental album d’artiste Le Petit Chaperon rouge de Warja Lavater (1965), qui ne représente personnages, lieux et objets que par des points de couleur. Un simple exercice pédagogique diffusé en ligne par une enseignante anonyme (Piqueprune1, 2013) montre que des enfants de 6 à 7 ans à qui l’on présente une image de l’album sont capables d’en identifier les « personnages » : « Le point rouge ces [sic] le petit chaperon rouge, le point marron ces [sic] sa maman et [sic] le point noir ces [sic] le loup et les points vert ces [sic] la foret », répond ainsi l’une des élèves. La recherche empirique montre que les enfants, s’ils éprouvent de la joie à reconnaître des personnages de contes, utilisent surtout cette reconnaissance comme stratégie interprétative : selon Evelyn Arizpe et Morag Styles (2015), ils « emploient leur familiarité avec le genre pour construire des récits explicatifs » (p. 116, ma traduction). Cette familiarité, selon Jean-Louis Dufays (2001), est un premier pas vers la compréhension littéraire, qui consiste dans une large mesure à réagir aux stéréotypes rencontrés dans une œuvre et à leur agencement. L’univers du conte de fées est saturé de stéréotypes puissamment prédictifs à tous les niveaux distingués par Dufays : personnages et objets, structures narratives, formules verbales.

17Cependant, et exactement au même moment de la vie du jeune lecteur, l’infinie malléabilité et pluralité du conte est partout soulignée, de sorte que le conte, avec sa stéréotypie stable, est introduit en même temps que ses possibilités de dé-stéréotypage. De nombreux albums suggèrent jusqu’à leur titre la multiplicité des textes de contes possibles : Un petit chaperon rouge (Leray, 2009), Le Petit Chaperon qui n’était pas rouge (Beau et Desbons, 2014), jusqu'à l'abondance d’albums intitulés : « Il était deux, trois ou mille fois, il était plusieurs, plein, ou trop de fois… ». La référence aux contes déjà connus sert d’emblée à suggérer d’autres contes encore ignorés.

18Prenons les nombreuses réécritures du Petit Chaperon rouge, personnage « fluctuant », nous dit Umberto Eco (2010), tellement ancré dans l’imaginaire collectif qu’il jaillit dans l’esprit à chaque fois qu’une cape rouge à bonnet apparaît. Le loup, de même, est un exemple de ce que Nathalie Prince (2015) appelle le personnage « surdéterminé » en littérature jeunesse (p. 87). Ces personnages, mis en place très tôt chez l’enfant, ont une forte fonction prédictive. Pourtant, d’un point de vue littéraire, les innombrables albums qui réécrivent le conte du Petit Chaperon rouge ou en réutilisent les motifs sont souvent moins notables en tant qu’hypertextes du conte de Perrault ou de Grimm qu’en tant qu’allusions à de tout autres textes. Une image comme celle de l’album de Warja Lavater prépare par exemple à une rencontre future de l’enfant avec au moins trois autres champs artistiques très différents : le pointillisme, l’abstraction figurative et l’infographie. Plus tard, cette connaissance s’activera peut-être au détour d’une toile de Seurat ou du roman infographique La Couleur des choses (Panchaud, 2022). La reconnaissance du monde du conte de fées, poncif de l’album jeunesse, oriente donc le lecteur vers l’intuition d’un champ intertextuel beaucoup plus large.

19Une fois le conte posé comme genre principal, le moindre décalage par rapport à ses stéréotypes constitue l’indice fort d’un travail lectoral à effectuer : le lecteur, achoppant sur le texte, saisit confusément qu’il y a quelque chose à éclaircir : « point de rupture » ou « lieu d’accrochage stimulant » dans le vocabulaire de Bellemin-Noël (2001, p. 21), « agrammaticalité » peut-être dans celui de Riffaterre (1980). Dans l’album qui joue sur le conte de fées, genre, personnages, style sont susceptibles de changer abruptement, conditionnant une lecture hyper-réactive aux écarts par rapport au stéréotype. C’est le cas notamment dans l’album de « conte interrompu », un genre en soi. Dans Il était trop de fois, de Muriel Zürcher et Ronan Badel (2016), le conte traditionnel n’arrivera jamais à démarrer. Les incongruités commencent dès avant la première double-page : l’album se présente à l’allemande (avec la reliure « en haut »), format très peu courant qui laisse présager une lecture transgressant les codes de l’album classique. L’immédiatement reconnaissable Petit Chaperon, figuré sur la première double page, est rose, et le « Il était une fois » – dont on a quelque raison de soupçonner, de par le titre, qu’il va être chamboulé –, prépare l’arrivée du loup, et non du Chaperon :

Figure 2. Muriel Zürcher, Il était trop de fois… (2016), illustration Ronan Badel. © Thierry Magnier.

20Dès la page suivante, la narration est interrompue ; le texte et l’image se retrouvent sur une même page ; le loup est brutalement détaché de sa forêt, et dans une calligraphie un tantinet affectée, une voix interlope se lance :

Figure 3. Muriel Zürcher, Il était trop de fois… (2016), illustration Ronan Badel. © Thierry Magnier.

21L’un des intertextes manifestes évidents (pour le lecteur informé) de cette page est la devise du personnage d’Helen Lovejoy dans la série Les Simpson : « Pensez aux enfants ! [Think of the children !] ». Cette mise en garde est elle-même une parodie des implorations puritaines qui accompagnent bien des débats politiques. La phrase est si célèbre qu’elle possède son propre article Wikipédia, mais si l’enfant lecteur a déjà pu rencontrer des manifestations d’un tel discours, il n’est certainement pas en mesure d’en détecter les nombreuses connotations. Tout ce qu’il perçoit, c’est que le discours empêche l’avancée du conte.

22Que gagne-t-on à reconnaître les références dans ces albums ? Certainement une petite joie complice, alliée à un sentiment de supériorité par rapport aux publicitaires et aux censeurs. Mais que gagne-t-on à ne pas les reconnaître ? L’intuition déstabilisante, mais hautement formatrice, d’un étrange travail de sape d’autres textes sur ce texte, allant de la taquinerie à la subversion. En engageant le lecteur à en rire, ils soulignent également que, dans un texte supposé stable, l’irruption de discours divergents dont on ne détecte pas l’origine exacte est l’une des jouissives frustrations offertes par la littérature.

L’album, promesse de sens

23La référence intertextuelle ou intericonique non élucidée peut, dans certains cas, servir d’élément déclencheur à une seconde lecture, potentiellement plus riche que la première, voire contraire à la première. C’est le cas pour certains albums « résistants », « proliférants » (Tauveron, 1999), particulièrement allusifs, narrativement et esthétiquement sophistiqués, qui poussent à son paroxysme l’initiation à l'intertextualité comme énigme ouverte sur l’avenir, plutôt que comme devinette appelant une réponse immédiate.

24Le médium de l’album est de facto énigmatique. Sa caractéristique centrale est sa double narration, avec un narrateur verbal et un narrateur visuel (Boulaire, 2009) qui peuvent entrer en tension, voire raconter deux récits opposés. Il appartient au jeune lecteur d’y trouver un sens en comblant les espaces entre les deux récits. L’interprétation de l’album réclame des allers et retours potentiellement infinis entre de nombreux types d’indices. Cette opération peut requérir des stratégies herméneutiques très sophistiquées, notamment dans le cas d’œuvres où texte et image entretiennent des rapports conflictuels.

25La fréquentation d’une forme artistique à haute densité intertextuelle et intericonique invite l’enfant à l’interprétation créative, et l’entraîne à tester différentes interprétations en réponse. Cela explique un phénomène bien connu des chercheurs en réception de l’album, qui est l’apparente décontraction avec laquelle les enfants lecteurs abordent les « blancs », énigmes et non-dits des iconotextes. Lawrence Sipe (2008), pionnier de la recherche empirique sur les jeunes lecteurs d’albums, affirme :

Il est possible que les jeunes enfants soient plus à l’aise que les adultes avec la définition du texte comme collection de signifiants avec d’infinies possibilités de construction du sens, et pas de référent fixe ni stable. (p. 234, ma trad.).

26Les albums les plus complexes réclament d’intenses opérations herméneutiques, et le font souvent en inscrivant le pressentiment d’une intertextualité dans un contexte de mystère et d’énigme. Si certaines incertitudes réclament une élucidation intertextuelle, elles sont mêlées à d’autres qui engendrent des questions intertextuelles, et d’autres encore qui font simplement allusion à des mystères narratifs et seront résolues au cours de l’album même. Tout cela cultive chez le jeune lecteur une attitude de détective par rapport aux nombreuses énigmes du texte, qui se nourrissent et se répondent

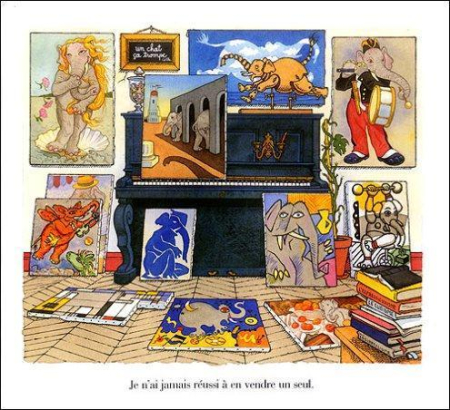

27Les multiples références intericoniques pointues déployées par Gilles Bachelet dans Mon chat le plus bête du monde (2004) ne sont qu’un mystère parmi d’autres, dans un album où le rapport sémiotique est complètement bouleversé et le rapport symbolique très énigmatique. Dans ce célèbre album, le narrateur, un peintre, décrit les frasques de son chat, alors que toutes les illustrations accompagnant le texte montrent un éléphant. Sur l’une des pages, le peintre informe : « J’ai fait de nombreux portraits de mon chat ». Hélas pour lui, il n’a « jamais réussi à en vendre un seul ».

Figure 4. Gilles Bachelet, Mon chat le plus bête du monde (2004). © Le Seuil Jeunesse.

28Les nombreuses citations iconiques parodiques dans cette image ne sont pas tant là pour être élucidées que pour ajouter au chamboulement sémiotique et référentiel du récit entier. D’une part, et d’abord, le mot « chat » désigne un éléphant ; et d’autre part, dans le même temps, l’éléphant, figuré dans le reste de l’album de manière réaliste, voit sur cette page ses représentations complètement déformées jusqu’à n’être plus qu’un assemblage de carrés sur une toile. S’agit-il ici de s’ingénier à reconnaitre toutes les toiles originales ? Sans aller jusqu’à dire que cette page n’a aucune valeur d’initiation culturelle, le système de l’album en lui-même n’encourage pas à un travail d’identification des toiles pastichées ou parodiées par le peintre. Au contraire, l’ignorance des sources prolonge l’élan général de l’album vers une perte totale (et jouissive) de sens. . Cette page, subversion ultime de la fonction sémiotique et de la fonction symbolique, pousse à l'extrême la remise en question, dans tout l’album, des correspondances stables entre monde symbolique et monde réel.

29Reconnaitre la source d’une allusion littéraire peut induire le sentiment d’une clôture du sens ; d’un travail lectoral correctement mené. Au contraire, ne pas avoir la référence induit à mobiliser d’autres stratégies de lecture, moins immédiates et souvent plus sophistiquées. Les albums hautement intertextuels et intericoniques utilisent souvent l’allusion, la citation, la parodie, etc., dans des cadres narratifs déjà marqués par la perte de sens ; l’incertitude induite par la trace d’une intertextualité non connue force alors à chercher des indices dans d’autres endroits, et incite donc à des lectures et relectures potentiellement plus fertiles que lorsque l’allusion est correctement identifiée. Le grinçant classique À calicochon (1986), fable féministe d’Anthony Browne, met en scène la famille Porchon, dont la mère s’épuise en tâches domestiques, tandis que le père et les deux garçons se vautrent dans le confort de leurs repas bien préparés et de leurs lits bien faits. Au cœur du récit, une page d’illustration présente la confortable cheminée bourgeoise de la maison des Porchon, surmontée d’un tableau qui parodie celui, par Thomas Gainsborough, de Mr and Mrs Andrews (1750) :

Figure 5. Thomas Gainsborough, Mr and Mrs Andrews (1750). Wikimedia Commons.

30Si l’on connaît le tableau – ce qui est loin d’être le cas de tous les adultes, même dans les pays anglo-saxons, comme le note Sandra Beckett (2013) –, on sait qu’il est l’image d’Épinal d’un couple matériellement fortuné, avec une épouse docile et un époux qui la domine au même titre que ses terres, son chien et son fusil. Dans la reprise parodique de ce tableau dessinée par Anthony Browne dans À calicochon, Mrs Andrews est remplacée par une grande ombre blanche et Mr Andrews est représenté sous les traits d’un cochon.

31Dès la page suivante de l’album, on apprend par l’image que M. Porchon a été transformé en cochon et par le texte que son épouse s’est volatilisée. À un premier niveau de lecture, le tableau d’origine fonctionne donc en tant qu’indice narratif, présage (Moya-Guijarro, 2019), ou mise en abyme (Beckett, 2013). Elle fait également référence, de par le code graphique de la peinture à l’huile, au fait que l’histoire des Porchon n’a rien de nouveau : de nombreuses femmes ont été dominées par leur mari, et l’histoire les a effacées. Le lecteur qui reconnaît la source est en possession de nombreuses clefs de lecture satisfaisantes pour conclure à un message didactique féministe et, dans une large mesure, consensuel. La fin de l’album semble par ailleurs confirmer ce message : Mme Porchon revient au logis ; son mari et ses garçons, qui ont appris leur leçon, se mettent joyeusement à faire la cuisine et la vaisselle, tandis que Mme Porchon « répare la voiture », ce qui la rend « heureuse » (n.p.), le visage orné d’une tache de cambouis au niveau de l’œil. Une lecture intertextuelle, qui se concentrerait sur le tableau en tant que citation et sur la tache de cambouis, va donc dans le sens du texte : tout est bien qui finit bien et M. Porchon a retenu sa leçon.

32Cependant, si l’on ne reconnaît pas la citation, certains détails prennent de l’ampleur. Sans la référence à Gainsborough, l’étrangeté du tableau alerte tout de même sur le fait qu’il y a quelque chose à élucider ; le regardant de plus près, on remarque alors le fusil de l’homme-cochon et la femme qui n’est plus qu’une ombre. Plus tard, ces éléments menaçants orientent l’interprétation de l’image finale de manière beaucoup plus sombre : est-ce vraiment du cambouis ou bien un bleu au visage ? Cette lecture reposant sur l’ignorance de la source et sur un lexique visuel enfantin (le bleu, plutôt que le cambouis) laisse présager des violences conjugales, voire un féminicide.

33Cette nouvelle révolution du cercle herméneutique retravaille ce que Riffaterre appellerait la « syllepse » (1980, 1987) du tableau et du bleu. Dans le vocabulaire de Riffaterre, la syllepse, « signe littéraire par excellence [literary sign par excellence] » (1980, p. 638 ; ma trad.), désigne tout signifiant fondamentalement ambigu (par exemple, l’expression « plus de »), dont les deux interprétations, l’une contextuellement évidente, l’autre non, se contredisent dans un même texte. Chez Riffaterre, l’interprétation d’une syllepse dans le sens opposé au sens dominant d’un texte conduit souvent à la révélation d’un « refoulé [repression] » (1987, p. 375) du texte. Ici, le tableau de Gainsborough parodié est une syllepse (une bonne leçon pour le père vs. une mère morte) et la tache du visage de la mère en est une autre (cambouis vs. bleu) ; la résolution interprétative de la première conditionne celle de la seconde. Du point de vue de la réception, reconnaître le Gainsborough pourrait bien faire trancher en faveur de l’explication la plus consensuelle ; tandis qu’une lecture culturellement moins informée, ignorant le tableau original tout en percevant confusément son importance, est susceptible de dévoiler un refoulé autrement plus complexe.

Promesses de réponses

34Loin de constituer une déficience de lecture, l’ignorance de l’intertexte est fondatrice dans l’apprivoisement du livre et de la littérature par l’enfant au travers de l’album jeunesse. Par elle, l’album cultive une approche de la littérature comme promesse, étalant dans le temps la résolution de ses nombreux mystères. Le grand enseignement intertextuel de l’album, c’est que la lecture est toujours en attente d’éclaircissements ; les réponses ne viendront d’ailleurs peut-être jamais, et si cette attente génère de l’inconfort, elle mène en cela à une expérience du littéraire vive et curieuse, qui cherche et accepte l’énigme tout autant que sa résolution. Dans l’album jeunesse, l’élucidation des allusions au monde réel comme au monde textuel n’est ni nécessaire ni suffisante à la compréhension. Le lecteur enfantin est expert en ambiguïtés, étrangetés, hoquets du texte qui signalent la nécessité d’un travail lectoral. Une identification exacte des références, surtout si elle s’effectue sur un mode scolaire, peut limiter l’interprétation.

35Ces allusions artistiques et littéraires, évidemment, sont aussi là pour susciter curiosité et intérêt et poser des questions auxquelles la vie se chargera (ou pas) de répondre. L’enfant (ou adulte) qui finit par croiser Mondrian, Gainsborough ou les Simpson sourira de repenser a posteriori aux albums chéris des années plus tôt. Ces identifications futures pourront réactiver le texte dans sa mémoire, et consolideront un enseignement littéraire crucial : un texte futur peut illuminer un texte passé, avec cette puissance d’action rétrospective que Sophie Rabau (2002) place avec justesse au cœur du concept d’intertextualité. L’album enseigne un rapport antichronologique, incertain, intuitif, ludique et prometteur aux textes et expériences littéraires à venir. Il force les chercheurs à envisager que, lorsque le texte nous montre la lune, le bon lecteur est parfois celui qui regarde le doigt.