« Dégager l’écoute de ce qui se passe »

1LhT : Dans les entretiens que vous avez donnés, vous revenez souvent sur votre propre implication dans les films que vous tournez, sur la place qui est la vôtre par rapport à l’objet et à la situation dont vous êtes le témoin. Il vous arrive d’opposer, à ce propos, la caméra observante à la caméra participante, comme deux positions que vous avez connues. À quoi tient le sentiment que, parfois, vous ne pouvez pas participer et qu'il vous faut rester un pur observateur ?

2Raymond Depardon : Tout dépend de la démarche de départ. Quand j'ai entrepris de filmer le monde rural, par exemple, je me suis lancé dans un long repérage au cours duquel j'ai effectué de nombreux entretiens. D’ailleurs, dans les faits, c’étaient plutôt eux qui me posaient des questions, notamment les paysans des Cévennes, même si cela se faisait toujours avec une très grande élégance. Je me suis alors retrouvé à boire le café chez eux le matin ; j'avais repéré que, de neuf heures à midi, il y avait comme un temps faible dans le monde rural. J’ai rapidement compris qu’ils se moquaient complètement de mon passé, de mon histoire et que je devais plutôt m’expliquer sur ce que je cherchais, ce que je venais faire. Ils ne se gênaient pas pour ironiser sur mon âge, notamment les frères Privat, difficiles d’accès au début. Ils étaient étonnés de me voir avec « de vieux appareils » et me lançaient : « Vous ne devez pas être bien connu, vous ne devez pas être célèbre... ». Ils me testaient. Ça ne m’étonnait pas parce que je connaissais bien ce trait de la psychologie paysanne.

3Ils étaient aussi inquiets que curieux : « Qu’allez-vous faire de toutes ces photos ? » J’ai alors compris qu'il ne fallait pas venir avec un Leica, qui est un petit appareil facile pour faire des photos et qui pousse à démultiplier. C’est un appareil de captation : quand on fait une photo, on a toujours envie d'en faire une deuxième. Il valait mieux prendre un appareil un peu archaïque.

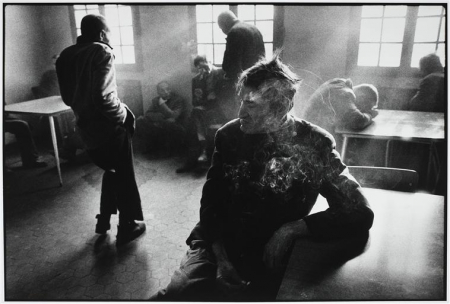

4Tout cela s’est accordé en fin de compte avec ma démarche initiale : je voulais absolument qu'ils s’habituent à me voir comme un homme avec une caméra et à me connaître comme l’homme à caméra. Je n’étais pas le premier à m’engager sur ce terrain ; j’ai entendu des expériences malheureuses où un reporter est venu puis revenu plusieurs fois pour se familiariser avec les lieux, et le jour où il vient avec une caméra et un technicien, les paysans tout à coup se crispent et se sentent trahis. La démarche à leurs yeux n’est plus du tout la même ; elle prend de l’importance, il faut un éclairage particulier, l'assistant est toujours de trop, etc. Il faut aussi savoir se montrer très discret dans ces petites cuisines de ferme, qui deviennent à elles seules une vraie métaphore du monde rural. Ils se sont habitués à me voir, à me découvrir un peu maniaque, un peu parano-déambulatoire — pour reprendre cette terminologie que j'avais trouvée dans les asiles psychiatriques en Italie : il a sa fourche et moi, mon appareil photo. Chacun avait son outil de travail, ce qui nous mettait à égalité. Puis je suis venu avec Claudine [Nougaret] ; il y avait parfois des incidents techniques, des disputes. Là, encore, cela les rassurait. J’avais déjà travaillé « en couple » dans San Clemente où j’avais voulu que l’ingénieur du son soit à mes côtés. J'avais convaincu Sophie Ristelhueber, qui était inquiète car elle disait ne pas savoir faire du son. Mais ce n’était pas grave ; je savais que les malades allaient nous interpeler, qu’il faudrait leur parler, leur répondre. Pour moi, c’était plus compliqué si j'étais en train de filmer. D’ailleurs, on n’a pas coupé au montage les passages où on aperçoit Sophie ou sa perche dans le champ de la caméra ; elle et moi devions apparaître comme le « couple » à la caméra et être reconnus comme tel.

San Clemente (1977-1980) © Raymond Depardon

*

5LhT : Dans les institutions que vous avez filmées comme l’asile psychiatrique dans San Clemente, l’Hôtel-Dieu dans Urgences ou le tribunal d’instance dans Délits flagrants ou 10e Chambre, vous ne prenez pas la parole et restez toujours en position d’observateur et de témoin.

6Raymond Depardon : Cela dépend du dispositif que je me suis fixé au début du projet. Quand je suis à la place du greffier, comme dans Délits Flagrants, je ne fais littéralement que le remplacer. Il avait en effet disparu quelques années auparavant ; un substitut général m’avait fait remarquer qu’il y avait à une époque un huissier qui prenait tout en note et dressait le profil de la personne déférée. Il m’offrait, sans le savoir, l’un des meilleurs arguments que nous avons avancés avec le Procureur de la République : j’allais proposer le profil, comme l’huissier d’autrefois. Sur son Code Napoléon, le Procureur de la République souligne que le profil doit être anonyme. Il a vraiment joué le jeu car il savait bien qu’avec ma caméra enregistreuse, la règle ne pourrait être tout à fait respectée.

7Dans Urgences, la situation est différente puisque je ne prenais la place de personne ; j’étais à une place quelque peu intermédiaire, observant et participant. Pour preuve, quand le psychiatre sortait ou partait, les gens continuaient à me parler. Le docteur Grivois a même fini par me dire, alors qu’il était un peu sceptique au début du tournage : « Mais vous pouvez rester, votre présence est utile pour nous ».

8Pour mon prochain film tourné en pellicule en format scope, Les Habitants (sortie prévue en 2016), j’ai fait quelque chose de comparable. C’est un film sur la parole ; j’ai sillonné la France avec une caravane, et fait parler des couples que je rencontrais sur des places de village. Je ne suis pas intervenu pas ; je les ai simplement fait parler entre eux. J’avais déjà un peu vu cela, dans l’un des rares moments de cinéma direct, dans les commissariats, où des gens, à deux mètres de moi, parlaient sans porter la moindre attention sur moi et sur la caméra.

*

9LhT : Aussi discret soyez-vous, la caméra observante est toujours, malgré elle, un peu participante. Giscard d’Estaing dans Une partie de campagne, par exemple, sait très bien qu’il est filmé et en joue. Ou bien encore, à la fin d’Urgences, un malade se tourne face-caméra et vous demande : « Je souris, là ? Je souris ? »

10Raymond Depardon : Il y a toujours un côté un peu comédien ; il est inéluctable. J’ai beaucoup entendu ce reproche dans les années 70, notamment de la part des intellectuels de gauche : « Tu modifies le tournage, tu provoques quelque chose chez les gens. C’est faux, tout est faux, ils font ça pour la caméra ». Au début, ces remarques me vexaient car elle touchait à mon dada et, dans une certaine mesure, à ma nature. Je ne saurais pas vraiment l’expliquer, sinon peut-être par mon passé, par mon enfance paysanne, mes parents ou bien même le fait d’avoir été très vite jeune photographe. Une chose est sûre : je prends un très grand plaisir à ne pas être trop présent dans mes photos. J’aime bien l’image du porte-manteau car c’est la place que j’aime m’assigner dans une maison ; je suis ravi qu’on ne fasse pas attention à moi et prends un grand plaisir à ne pas bouger.

*

11LhT : Vous avez d’ailleurs regretté ne pas être resté plus longtemps pour tourner 10e Chambre ; le temps vous aurait permis de vous faire totalement oublier.

12Raymond Depardon : C’est vrai que nous avions le souci d’être aussi peu visibles que possible. J’avais pris une équipe de filles, Claudine et trois assistantes, toutes vêtues de noir. On s’était dit qu’une équipe féminine passerait mieux que des machinos. De mon côté, je n’avais que deux caméras.

13Cela dit, il n’y a pas de règles — à la différence des concurrents américains qui ont, pour le coup, des règles bien définies, des statuts, et où il n’est pas question de faire de commentaire. Cela dépend pour moi du film et des situations. J’ai bien senti en faisant certains films qu’il fallait davantage m’impliquer et quitter parfois la place du porte-manteau. Je pense, par exemple, à la scène dans Profils paysans où je vais prendre le petit café avec Marcel Challaye que je ne connaissais pas bien et que j’ai appris à connaître au fur et à mesure du tournage. Il m’avait dit : « Venez à six heures et demie ; je vais traire mes deux vaches ». J’arrive aux aurores, je m’installe, pose toutes mes affaires et je me dis qu’il faut que je me mette tout à côté de lui. Je suis donc tout près de la caméra et c’est là que son épouse me propose deux gâteaux, que je prends. Cette scène se retrouve d’ailleurs dans le film. Je ne fais pas cela seulement par gourmandise — même si c’est peut-être d’abord de la gourmandise — mais aussi parce que ça me permet d’entretenir quelque chose avec les gens. Manger un gâteau, c’est donc un peu comme faire une voix off.

Marcel et Germaine Challaye dans La Vie moderne. Profils paysans 3 (2008) © Raymond Depardon

*

14LhT : Vous avez dû attendre longtemps avec le Procureur de la République pour que Délits flagrants puisse se mettre en place.

15Raymond Depardon : Tourner Délits flagrants a pris du temps. Sept ans. Les premières fois où je suis allé au Palais de Justice, je ne filmais pas. J’ai compris sur le tas le fonctionnement de la procédure judiciaire. Au bout d’un moment, j’ai bien compris qu’il y avait des gens qui était déférés parce que quelqu’un disait fréquemment : « Emmenez-le ». La conciergerie reste un endroit assez impressionnant. J’observais beaucoup ; je voyais le dépôt… un vrai retour au Moyen Âge… Les fonctionnaires, devant ma surprise, me répondaient qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient mais j’avais compris que, dans les faits, cela les embêtait de nettoyer ces cellules — qui sont au demeurant presque des cages. Alors, ils n’en nettoyaient qu’une seule, et tout s’y mêlait au milieu. Au bout d’un temps, un substitut du Procureur m’a proposé de « venir voir » ce qu’il faisait. Ce fut une chance inouïe. J’en avais parlé, peu après, à des avocats qui m’ont dit ne jamais avoir pu assister à cela. La trame du film était tissée d’elle-même : si je comprenais bien, un type fait une connerie, il est déféré, puis présenté devant un substitut. C’est à ce moment-là qu’un gendarme lui enlève les menottes. Après quoi, il part avec un avocat commis d’office dans une chambre d’appel rapide. Ceux qui n’ont pas de travail et pas de représentation partent très vite. On n’avait jamais pu voir ces moments avant le film. On comprend aussi que la représentation est un moment essentiel ; les populations immigrées ne sont souvent pas représentées.

16Je sais être à l’écoute mais aussi me montrer bavard. Je tiens cela de mes parents. Mon père allait papoter tous les lundis matin avec le maire de Villefranche-sur-Saône, qui est tout de même une ville de 30.000 habitants. Le maire gardait la porte ouverte aux tribus une fois par semaine. C’est une tradition qui doit nous venir de l’Orient, et que j’ai retrouvée dans le Golfe persique notamment. Beaucoup de mairies en France gardent la porte un peu ouverte le lundi matin, parce que cela correspond aussi souvent à un jour de marché. Mon père avait toujours des problèmes de bornage ou demandait à ce qu’on lui refasse un chemin, une clôture. Il était assez secret et taiseux, mais bizarrement, il devenait bavard avec le maire. Je suis comme ça.

17À la suite d’un déjeuner avec Michèle Bernard-Requin, juge que je filmerai dans 10e Chambre, je songeais à une suite à Délits flagrants et retourne voir, sur ses conseils, le président de la Cour d’appel. Je lui soumets donc l’idée, et devant moi, il consulte le texte de lois et constate que les audiences sont interdites au filmage dans leur continuité ; il se tourne alors vers moi et me dit : « Vous allez couper, on est sauvés. Mettez “Instants d’audience” dans le titre ».

Délits flagrants (1994) © Raymond Depardon

*

18LhT : On a l’impression que votre travail demande une grande patience.

19Raymond Depardon : Je ne suis pas particulièrement patient. En revanche, je suis à l’écoute. Les femmes avec qui je travaille m’ont souvent fait remarquer que j’écoutais plutôt mieux que les hommes, qui a priori n’écoutent pas beaucoup. Quand je montrais par exemple en copie privée Une partie de campagne, seules les femmes étaient vraiment amusées, car elles voyaient dans Giscard « un homme » avant tout, et surtout un « homme qui n’écoute pas ».

20J’ai eu de la chance de rencontrer des magistrats qui ont très vite saisi ma façon de travailler. Ils détestaient l’équipe-camion de la télévision et avaient compris que j’étais quelqu’un qui travaillait le détail, à l’embuscade. Il n’empêche que l’embuscade doit être sur pied, car on doit beaucoup écouter. Il faut dégager l’écoute de ce qui se passe, ne plus bouger et être dans une concentration incroyable, avec un magnétophone comme si on ne voulait rien perdre. Il faut être sur pied. Quand un déféré arrive du dépôt, il faut l’écouter comme s’il s’agissait d’une personne exceptionnelle.

21Quand on filme, on doit accepter de perdre du temps. Il faut avoir une grande confiance dans le cinéma mais aussi dans l’homme et se montrer assez humaniste pour filmer des choses comme cela. Tourner, c’est faire un pari sur quelque chose.

1974, une partie de campagne (1974, diffusé en 2002) © Raymond Depardon

*

22LhT : Vous avez filmé ou photographié des puissants, comme Allende, Giscard d’Estaing, Nixon, Mandela ou Hollande, mais aussi les plus faibles, les plus marginaux, les anonymes. Avez-vous le sentiment de faire quelque chose de complètement différent dans ces deux cas de figure ?

23Raymond Depardon : C’est pareil. Comme photographe de presse, je photographiais plutôt les puissants. Il ne faut pas croire que c’était pour autant plus facile avec les faibles. L’immersion a été plus difficile pour moi ; ce fut différent et c’est venu plus tard. J’en ai rencontré très tôt dans des camps de réfugiés ou de rébellion, mais cela m’a pris du temps. Aux États-Unis, j’ai vu des émissions qui étaient diffusées vers 17 heures où l’on laissait parler des gens, sur fond d’incroyables faits-divers. J’ai appris progressivement à entendre ces histoires.

*

24LhT : Est-ce que vous sentez venir les moments de grâce que vous arrivez à saisir dans vos films ?

25Raymond Depardon : C’est comme une mayonnaise ; je tourne, je tourne puis tout à coup ça monte. Dans San Clemente par exemple, c’est dans la continuité que j’ai pu arriver à saisir de tels moments.

26Le summum de ce que nous avons fait, de ce point de vue là, c’est le projet Terra Nova pour la Fondation Cartier. Nous sommes partis avec une petite caméra et des bandes qui avaient cinq minutes d’autonomie en Amérique Latine pour enregistrer des langues en voie de disparition. On interrogeait des personnes avec un espagnol plus que rudimentaire pour les faire parler chipayas ; ils se mettaient alors à parler, sans qu’on n’y comprenne goutte. Et lorsqu’on a fait traduire après coup, tout était sublime. Sur le moment, on voyait et on filmait sans rien comprendre. J’ai peut-être une bonne étoile ; peut-être que mes origines paysannes, que je joue parfois peut-être un peu trop, marchent quand même, car je n’ai pas peur avec ces gens-là. J’ai mis du temps à m’en apercevoir. Quand j’ai fondé l’agence Gamma, je m’en suis peu à peu rendu compte. En me rendant au Chili, en voyant Allende, pour la première fois, je n’étais ni dans la guerre ni dans les avant-premières people à Paris ; tout était photographiable : Allende, les Mapuches, les manifestations, la rue. Chaque photo était une photo qui avait une place dans le documentaire photographique.

*

27LhT : Votre travail a fait de vous un voyageur, un artiste en mouvement.

28Raymond Depardon : Cela m’a aussi fait connaître les hôtels… La chambre d’hôtel est un lieu important pour moi ; j’y ai passé beaucoup de temps. Je me suis rendu compte à trente ans que je n’avais pas de vie privée, que je n’avais pas de fiancée. La chambre d’hôtel devient un lieu aussi important car elle concrétise un désir, celui de vivre avec une femme, d’avoir sa vie, ses repères, comme peut l’être la cuisine dans une ferme. Ce sont des décors qui sont importants dans ma vie. Quand je rentre dans une chambre d’hôtel, surtout si elle est grande et désuète, je ressens toujours une émotion particulière.

*

29LhT : Pourriez-vous revenir sur l’une de vos phrases : « Le cadre, c’est la douleur ; la lumière, c’est le bonheur » ?

30Raymond Depardon : C’est un texte que j’ai écrit en marge du tournage de San Clemente ; je pensais surtout aux cadreurs de l’Est, car c’est bizarrement à l’Europe de l’Est que l’on doit les grands cadres. Il n’est qu’à penser au cadrage des soldats de l’Armée Rouge qui filment Auschwitz et qui ont tous été formés à l’école russe. Ils décadrent sans la moindre hésitation et n’hésite à faire entrer le mirador et la tête d’un prisonnier. Pour eux, l’horizon est quelque chose d’occidental. Quand on visionne les films faits par les Américains et les Anglais sur les camps à la même époque, on entre dans la bulle, on pose d’abord la caméra sur un pied. Pour moi, le cadre, c’est l’aristocratie. J’aurais aimé être un grand cadreur et je ne l’ai pas souvent été. Au cinéma, j’ai plutôt privilégié la parole sur le cadre. Mais dans La Vie moderne, je me suis un peu laissé aller.

31Dans l’hôpital psychiatrique de San Clemente à côté de Venise, en novembre, la lumière, basse, entrait dans les pièces et éclairait les malades. Le soleil me donnait l’impression que la photo était plus belle et plus forte, comme gagnée par l’optimisme. C’est cela qui m’a fait formuler les choses ainsi.

San Clemente (1977-1980) © Raymond Depardon

*

32LhT : Entre la photographie et le film, avez-vous le sentiment de poser un même regard ?

33Raymond Depardon : Le photographe, comme disait Cartier-Bresson, est comme l’artilleur : il faut tirer vite puis dégager.

*

34LhT : On vous imagine moins que Cartier-Bresson en artilleur.

35Raymond Depardon : C’est vrai que je m’installe ; mais il y a aussi plusieurs Cartier-Bresson, et notamment celui des années 30 qui est beaucoup plus solitaire.

36C’est plus facile, en tous les cas, de filmer que de photographier. La caméra protège. Ton corps fait le plan ; tu es un être humain ; tu dis ce que tu as vu. On est plus agressé quand on fait des photos. Je vois vraiment la caméra comme un bouclier. Quand j’ai fait Afrique, comment ça va la douleur ?, je ne suis jamais senti en danger, même dans les prisons Hutus au Rwanda. Peut-être que cela vient de fantasmes d’enfant ; à la ferme du Garet, je ne voulais pas être photographe mais cinéaste.

*

37LhT : Diriez-vous que vous êtes un nostalgique ?

38Raymond Depardon : Oh oui ! Quand je vois un homme qui laboure avec des bœufs, je ressens forcément quelque chose. La dernière fois que j’ai vu mon père, il m’a demandé ce que j’avais à faire avec les Toubous1 ; j’ai bégayé pour lui répondre. Quand je suis revenu, il n’était plus là. Je m’en suis voulu car je ne lui avais pas répondu ; j’aurais eu envie de lui dire que ces nomades, au fond, même si leur niveau n’a rien de comparable avec un paysan français, ce sont des éleveurs. Il y a une Internationale des éleveurs ; ce sont des riches sans être riches. Au Tchad, je voyais des troupeaux de 500 chameaux ; ils sont riches sans l’être. Quand je suis en Éthiopie, c’est la même chose : je vois un paysan et je m’approche de lui. Je n’ai pas peur alors que je suis plutôt peureux. La caméra protège et je me sens proche de cette Internationale.

Un homme sans l’Occident (2002) © Raymond Depardon

*

39LhT : Quand vous êtes hors de la ville, c’est le monde rural plutôt que la nature qui vous intéresse.

40Raymond Depardon : Je suis un fils de paysan ; la nature est utile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui 95% des photographes sont des urbains. C’est, à mes yeux, une vraie question.

La France de Raymond Depardon (2013) © Raymond Depardon

*

41LhT : Est-ce par cette raison que vous expliquez que, dans l’exposition « La France de Raymond Depardon » à la BnF en 2010, il n’y avait, pour ainsi dire, rien sur la nature ?

42Raymond Depardon : Quand je me suis lancé dans cette mission, j’ai rapidement pensé à photographier des petits commerces dans des chefs-lieux de canton, des sous-préfectures. Je craignais que ces commerces disparaissent. Il y a des choses qu’il faut identifier très vite dans le présent, comme périssables et fragiles. Je suis autant intéressé par ce qui a disparu que par ce qui est menacé de disparaître. La photographie a quand même comme fonction essentielle de fixer le présent, d’être une archive de la mémoire. Paradoxalement, il faut beaucoup regarder ce qui se passe à l’étranger pour voir ce qui est menacé de disparaître chez soi. On ne peut pas se dire : « je photographie ou je filme tout ce qui disparaît ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut souvent une transposition ; les États-Unis m’inspirent beaucoup. Ils disposent d’un énorme territoire avec une vaste ruralité qu’ils gèrent avec une grande modernité, comme par exemple avec le service civique qui encourage le volontariat des jeunes. Quand Roosevelt décide, avec la création de la Farm Security Administration, de détruire tous les petits agriculteurs, il décide en même temps de réunir tous les documents possibles —pour l’information immédiate comme pour la postérité — et de photographier ces fermiers pauvres. Quand on regarde les travaux de Walker Evans ou de Dorothea Lange, on est frappé par leur modernité ; c’est frontal. Ce n’est pas une photo européenne, en douce. Les paysans sont face à eux.

43En France, la ruralité était toujours associée à divers clichés, comme par exemple son supposé pétainisme. J’ai voulu savoir plus précisément ce qu’il en était de toutes ces images anciennes. Avec l’altimètre, je me suis rendu compte que je trouvais ce qu’on pensait disparu. Dans la moyenne montagne — expression qui paraît-il n’existerait pas en français —, on trouve des terrains accidentés qui rendent impossible l’agriculture intensive et des agriculteurs qui ont 65 ans, sans successeurs ni moyens pour s’acheter une maison en bon retraité. J’ai découvert ce monde à la suite d’une commande du magazine Le Pèlerin dans les années 80 ; j’étais alors, moi aussi, persuadé que les toiles cirées n’existaient plus. J’ai vu ces gens-là comme modernes parce qu’ils ont développé une résilience, quelque part épicurienne, n’attendant plus rien de la ville. J’ai beaucoup prospecté, visité de nombreuses fermes. Je me demandais après chaque rencontre : « est-ce que tu as envie de revenir ? » J’étais fasciné par cette résilience.

*

44LhT : Ces vies qui absorbent les chocs et les difficultés et que vous filmez au quotidien dans leurs fermes de moyenne montagne ont quelque chose de romanesque. En les filmant de face, vous semblez épouser leur histoire.

45Raymond Depardon : Bien sûr. Je n’ai pas fait d’étude mais j’ai acheté beaucoup de livres par la suite ; j’ai beaucoup aimé Madame Bovary et je crois pouvoir dire que Balzac m’avait donné envie de faire du cinéma. Je suis très dix-neuvième et j’en suis assez fier. Mais je me méfie de l’intrigue ; c’est ce qui vieillit le plus vite. J’ai d’ailleurs lu Barthes au moment où je commençais à faire du cinéma ; je le voyais s’en prendre à l’intrigue, et cela m’intéressait particulièrement. Le documentaire utilise moins d’intrigue que la fiction et vieillit donc mieux, ou moins vite. Je me rends compte que dans mes photos, l’intrigue a peu de place. Peut-être est-ce lié aux appareils que j’ai utilisés ? J’ai beaucoup travaillé, par exemple, avec un 8 x 10 inch, qui est l’un des meilleurs appareils au monde et que l’on trouve aux États-Unis. Il fait du 20 x 24 et nécessite un temps de pose d’une seconde. J’ai commencé à sillonner la France en me disant : « cette personne qui passe sur le trottoir sera floue » et à voir tous les éléments anecdotiques qui pouvaient se retrouver sur la photo. Au fond, cette contrainte m’a permis d’éviter de mettre de l’anecdote et d’entrer dans des débuts d’intrigue ; la personne sur le trottoir est un cliché français très cultivé, ça remplit.

*

46LhT : Vous êtes parfois en train de filmer des gens qui crient, qui se débattent ; vous êtes là pour faire quelque chose de beau. Voyez-vous une contradiction ou une difficulté entre le fait de voir une misère extrême et une recherche qui pour vous serait de l’ordre de l’esthétique ? Avez-vous ressenti des moments de gêne ?

47Raymond Depardon : Je pense spontanément à Heidegger : « Seule la forme conserve la vision ». J’aime ce tiraillement : si tu ne fais pas une bonne image, personne ne s’en souviendra.

*

48LhT : Vous vous dites d’ailleurs mal à l’aise devant une photo de Gilles Caron vous représentant en train de filmer un enfant au Biafra.

49Raymond Depardon : C’est la seule fois où il m’a demandé l’autorisation de publier une photo. Il s’est aperçu plus tard, mais pas au moment de la prendre, que c’était une photo compliquée. Je n’avais pas envie de lui refuser car nous avions beaucoup travaillé ensemble. Contrairement à ce que dit Michel Poivert, cela faisait longtemps, bien avant 1970, que l’on s’interrogeait sur le photojournalisme ; nous savions que ce n’était qu’une étape et que nous passerions ensuite à autre chose. Par ma position de plus en plus fréquente de cinéaste-caméraman, j’étais déjà, pour ma part, un peu en décalage, même si j’essayais quand même de vendre des reportages à la télévision. Beaucoup de photographes ne sont pas de bons caméramans et n’ont pas le bon rythme. En Chine, en 1948, Joris Ivens avait essayé en vain d’apprendre le cinéma à Cartier-Bresson et à Capa, lequel en avait très envie. Cartier-Bresson a fait toute la guerre d’Espagne en caméra ; c’est épouvantable, car on voit toutes les images qui auraient pu être de grandes photos mais comme il les avait faites en plan fixe avec une caméra un peu lourde, elles sont ratées, laborieuses. S’il l’avait fait au 50’’, ça aurait été une merveille.

© Fondation Gilles Caron

*

50LhT : Le silence revient beaucoup dans votre œuvre, que l’on pense aux dix minutes de silence pour John Lennon, à la minute de silence de Mandela, au début de Journal de France où vous commencez le film en disant : « je suis parti sur les routes car j’avais besoin de silence » ou bien encore à Silence rompu ou au désert. L’associez-vous au processus de création ?

51Raymond Depardon : Je ne suis pas monteur ; j’ai toujours tourné sans savoir monter. J’ai eu de la chance car, quand j’avais 20 ans, un chef d’information m’avait conseillé d’aller voir des films américains, à une époque où les Américains étaient en train de passer du photojournaliste photo au photojournalisme cinéma. Par hasard, j’ai vu Don’t look back de D.A. Pennebaker et découvert la picture-story. Très vite, je me suis retrouvé à assister au montage de mes films. Je ne suis pas doué mais je suis présent. J’ai compris peu à peu le principe du montage et surtout celui de l’ellipse — du blanc, de la coupure, du silence. Je filmais toujours comme si j’étais une caméra témoin mais, en réalité, je ne l’étais pas. Le raccord silencieux m’est alors apparu comme essentiel ; le silence était d’or — et je ne dis pas cela parce que je suis photographe. Je fais des plans fixes car j’ai un rapport au temps, par mon enfance ou par ma nature, différent de mes contemporains. J’aime le temps qui se déroule. C’est pour cela que je fais des films. Certains filment en faisant une succession de plans ; j’ai découvert à ce moment-là le plan-séquence. J’ai appris à filmer en marchant, sans m’arrêter.

*

52LhT : On voit d’ailleurs dans Journal de France un extrait de l’une vos chutes où vous filmez les passants sur le Pont Saint-Michel en un long plan-séquence ; vous semblez filmer les deux yeux ouverts, comme pour voir d’une part dans l’objectif et pour anticiper d’autre part le nouvel objet sur lequel se posera la caméra.

53Raymond Depardon : Il faut déjà voir où on marche ; la caméra est le prolongement de mon regard. J’aime beaucoup ces chutes car je retrouve mon regard de 20 ans. Je suis pris à mon propre piège car on me voit suivre une blonde — dont on sait qu’elles sont plus photogéniques que les brunes — qui sort de la foule ; elle est un peu embarrassée car elle se voit filmée puis quand je décide de la laisser, je suis obligé de filmer les jambes pour passer à un autre plan.

54On peut trouver plusieurs raisons à la continuité. À l’époque, c’étaient les lettres de noblesse du cinéma que de tenir un plan-séquence ; ça me reste encore. J’ai toujours défendu l’opérateur comme étant une personne. Quand j’ai rencontré par la suite des gens comme Chris Marker ou Jean Rouch, ils m’ont reconnu comme l’un des leurs, un film-maker, c’est-à-dire un auteur-caméraman. Maintenant, c’est plus commun.

55C’est aussi une question de place. Dans la fiction comme dans le documentaire, comme le dit John Huston, il n’y a qu’une seule place. Quand on filme un homme en train de descendre d’un chameau, que ce soit pour une fiction ou un documentaire, il n’y a pas de choix. Il n’y a qu’une place. Il faut se méfier aussi de tous ses a priori qui nous font penser à telle ou telle chose et qui nous éloigne de ce qui est devant nous. On risque d’aller un peu trop près, non pas de la pensée, parce que la pensée est très proche de la photo, mais de la théorie ou dans des choses qui sont hors de la pensée. À mes yeux, la pensée est assez proche de l’instinct. Une photo est pensée avant d’être prise ; elle est née quelque part dans notre subconscient. Quand on filme, on peut se tromper, faire dix, vingt fois la prise, et ça ne prend pas.

*

56LhT : Quel est le moment que vous préférez dans le processus de création ?

57Raymond Depardon : C’est précisément celui que je vis en ce moment : le début, le tout début, l’idée. C’est le moment où tout est permis. On part d’une idée abstraite, on est encore avant le départ. Je sais déjà qu’il y aura un peu de déception au moment des prises de vue puis du choix des images et au moment où on n’aura plus d’argent et qu’il faudra rentrer. J’aime aussi beaucoup le moment des rushs, que je trouve très grisant : on voit alors le film apparaître au moment du montage.

*

58LhT : Que faites-vous des chutes ? Vous les représentez-vous comme une perte ?

59Raymond Depardon : C’est un vrai problème. Je reviens beaucoup sur mes planches-contact. C’est la chance de la photographie ; on peut retrouver des choses qu’on avait abandonnées. À mes yeux, les planches-contact sont un peu comme des mouchards ; je me paie même le luxe de contacts agrandis. Sur le moment, c’est toujours difficile de choisir ; souvent ce qui me plaît spontanément n’est pas lié à la photo elle-même mais à l’état dans lequel j’étais en la faisant. Je marche un peu au mérite, car je suis un ouvrier de l’image ; je suis content quand je réussis un plan-séquence ou une photo après l’avoir cherché, avoir créé les conditions propices en faisant déplacer une personne, en attendant une lumière différente. J’ai alors le sentiment d’avoir du mérite, d’avoir mérité la photo. Le spectateur ne s’intéresse pas à cela, car il ignore toujours ce qu’il y a derrière. Une photo que je fais sans mérite, en sortant d’un café, peut être formidable et ne pas me plaire sur le moment. Comme quoi, les photos nous échappent.

60Une partie de campagne fut mon premier film ; je n’étais pas sûr au départ de faire un long métrage. J’avais choisi un monteur très calme, Bruno Zincone. Je me souviens d’une conversation avec lui dans un café où j’énumère tous les beaux plans que j’étais arrivé à faire et ceux qui me plaisaient moins. Quand j’ai revu le film, je me suis rendu compte que le monteur avait le choix précisément contraire. Le montage révèle les bons plans et les moins bons ; même lorsque j’essaie d’imposer un plan, avec le recul, je me rends compte que j’avais tort, et le film n’en est que meilleur.

61Beaucoup plus récemment, quand on m’a proposé d’exposer au Grand Palais, le commissaire de l’exposition était Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Cartier. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il sélectionne les photos lui-même, que j’étais incapable de choisir parmi tous mes cartons de photos couleur. Je me souviens lui avoir donné un carton entier sur le Vietnam, dont il a sorti une photo : un journaliste allongé sur un lit, avec une belle lumière. J’avais passé trois mois là-bas, et tout était passé aux oubliettes, sauf cette photo !

Exposition au Grand Palais, Un moment si doux (2013) © Raymond Depardon

62Au fond, le deuil de certaines images ne me fait pas peur. J’ai l’habitude de travailler avec le deuil, avec la perte de l’image, la disparition de l’image. D’ailleurs, je n’arrête pas de travailler sur les anciennes images pour pouvoir mieux photographier et mieux me connaître. Mon handicap principal est le présent ; je n’ai pas de problème avec le passé, même si j’ai une évidente nostalgie ; les projets me font vivre et espérer. Le présent devrait pourtant être le moment où je suis le plus à l’aise. Le cinéma me force à me confronter au temps et au présent.