Lire, écrire, prescrire : le point de vue des écrivaines et écrivains. Enquête

1Cette enquête consiste en cinq questions posées à seize écrivains et écrivaines contemporain·e·s. Pour accéder au sommaire des réponses, cliquez ci-dessous sur « Liste des auteur·rice·s interrogé·e·s » ou sur le nom d’un auteur ou d’une autrice au fil du texte.

Liste des auteur·rice·s interrogé·e·s

François Bon

2Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

F. B. : Je ne lis jamais les modes d’emploi. Par contre, j’ai souvent recours à des tutos YouTube et j’en crée moi-même. Conscient de l’importance que cette forme a arbitrairement constitué pour Julio Cortázar, dont l’œuvre de fiction dérive en partie de ses premières tâches de traducteur de manuels pratiques.

3Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

F. B. : « Convaincre est infécond », disait Walter Benjamin, c’est plutôt ceux-là qu’on lit.

4Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

F. B. : Non, je n’écris pas d’ordonnances.

5Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

F. B. : J’ai toujours méprisé les disciplines appliquées.

6L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

F. B. : L’écriture non, mais le suicide bien sûr : donc oui si c’est l’écriture du « suicide mode d’emploi » ?

Gérard Gavarry

7Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

G. G. : Amateur d’ouvrages pratiques ? Pas spécialement. Pas plus qu’un autre, en tout cas, et peut-être moins qu’un autre. Car de même que Kafka considérait qu’un écrivain est incapable de lacer convenablement ses chaussures, je pense qu’une certaine « gaucherie » est nécessaire à qui se mêle d’écrire — pas tant dans la vie pratique, d’ailleurs, que dans la pratique même de l’écriture : c’est cette « gaucherie » qui, dans le meilleur des cas, aboutit à la fameuse « sorte de langue étrangère » dans laquelle, selon Proust, sont écrits les beaux livres.

8« Gaucherie », « gauchir »… De ce dernier verbe, le dictionnaire étymologique Bloch et Wartburg dit qu’il vient probablement de l’ancien « guenchir » (qui signifie « faire des détours »). Faire des détours ! C’est ça. L’écrivain refuse de filer droit.

9Quant au lien entre la littérature et le discours « utile » des manuels et autres modes d’emploi, il est paradoxal, me semble-t-il. Un : la littérature étant, comme tout art, un espace de gratuité, elle n’a rien à voir avec le discours « utile ». Deux : en même temps qu’elle fait usage de la langue, la littérature en est une exploration ; elle s’intéresse à la langue dans tous ses états, dans tous ses registres, tous ses codes, tous ses modes, y compris les plus utilitaires (à noter que cet intérêt ne va pas sans méfiance à l’égard des usages en cours et de leur inévitable et redoutable usure).

10Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

G. G. : Là encore, la littérature me paraît ennemie de tous les mots d’ordre. Mariage impossible, ou contre nature. En revanche, il peut m’arriver de trouver un charme proprement littéraire à la plate exactitude de certains énoncés, parents, dans leur justesse minimaliste, des définitions de manuels scientifiques ou de dictionnaires.

11Et puis on projette, on hallucine, c’est connu, et, pour peu que le lecteur de tel livre de cuisine ou de tel tutoriel soit bien luné, il va trouver une qualité poétique à un discours qui n’y prétendait nullement. (Dans ce dernier cas, ledit lecteur se trouve dans la situation du fumeur de joint qui, devant la réalité la plus ordinaire — un œuf, une poêle à frire, la flamme de la gazinière, ce genre de choses —, l’éprouve comme une merveille, ou aussi bien comme une vision irrésistiblement hilarante).

12Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

G. G. : Je n’ai jamais recours à ce type de formes, allais-je dire. Faux.

Il m’est en effet arrivé d’emprunter une recette de cuisine à Mallarmé. Oui, une recette de gombos, rencontrée dans la quatrième livraison de La Dernière Mode (18 octobre 1874) et signée non pas « Marguerite de Ponty » ou « miss Satin », mais (gombos et piments obligent) « Une dame créole ». J’en ai fait ce qui suit dans un de mes romans :

Tu m’avais abandonné la cuisine et, pendant que poulet et jambon mijotaient avec les gombos en rondelles et le piment haché, je préparai les 125 grammes de crevettes ainsi que les douze huîtres, les trois étrilles et le demi-homard que je leur adjoindrais après avoir mis le riz en route. (Éros acharné, p. 23)

13Mais il m’est arrivé surtout d’écrire Façon d’un roman, essai dans lequel, à l’image du Roussel de Comment j’ai écrit certains de mes livres, je détaille les procédures que j’avais mises au point pour écrire le livre précédent, Hop là ! un deux trois. Toutefois — et cela est revendiqué dès le début du livre —, les procédures en question relevaient du « bricolage » (avec ce que le terme implique de tâtonnement, d’approximation, d’imprévu et de non-reproductibilité), nullement d’une « technique ». Rien qui se donne comme une recette. Rien non plus qui « impose » un mode de lecture — ainsi, lors de la publication de cet essai, comme il m’avait été demandé d’écrire une Note de présentation, ai-je pu conclure celle-ci par les lignes suivantes :

Avec ou sans connaissance du livre dont il détaille la genèse, on trouvera dans Façon d’un roman le témoignage d’une pratique. On pourra le lire comme le descriptif d’une installation, l’historique d’un chantier, le compte-rendu véridique d’une histoire vécue, à la fois travail, jeu, cérémonie, ou aussi bien comme une nouvelle fiction.

14Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

G. G. : « Appliquer mes œuvres » ? Je serais curieux de voir comment…

Les pasticher, peut-être — mais pas sûr qu’elles se prêtent au pastiche.

15L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

G. G. : Le titre du livre de Perec La Vie mode d’emploi est une boutade. Pas de mode d’emploi à la vie, bien sûr. Et quand Édouard Levé commence son Autoportrait par « Adolescent, je croyais que La Vie mode d’emploi m’aiderait à vivre, et Suicide mode d’emploi à mourir », c’est de l’humour noir.

16Pas de mode d’emploi non plus à l’écriture. Des principes, des choix esthétiques, oui ; un matériau constitué des souvenirs les plus personnels et de la réalité la plus commune, l’empreinte des livres aimés, des auteurs admirés, soit ; mais un mode d’emploi…

Jacques Jouet

17Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

J. J. : Franchement, je ne lis pas ces trucs-là, qui me tombent des mains. Les poèmes, les romans, les drames, les essais… (je ne me sers pas du mot « littérature ») ont partie liée avec tout, potentiellement, donc avec ça pourquoi pas.

18Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

J. J. : De prescriptions, oui, en permanence. Ou plutôt c’est moi qui transforme en prescription des textes qui ne se proposent pas nécessairement comme tels.

19Un exemple, je trouve dans un livre de Peter Handke, Falsche Bewegung, un poème qui peut devenir un modèle formel. Je force donc Handke à me prescrire d’en faire une série. Serait-il d’accord ?

20Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

J. J. : Oui. Sérieux. Quand je compose un PPAF (Poème prêt-à-finir), sur le modèle des Longs poèmes courts à terminer chez soi de Robert Filliou, j’utilise une forme prescriptive. Celui-ci, par exemple, lancé-paru dans la revue Véhicule (j’ai eu des « réponses ») :

PPAF

jadis, Robert Filliou avait lancé ses Longs poèmes courts à terminer chez soi

naguère, ces poèmes, je les ai terminés chez moi

les rallongeant, par le fait

………………………….

mais je ne les ai pas gardés pour moi

puisque je les ai adressés à des connaissances

par voie postale

le présent poème est prêt-à-finir et prêt-à-………

il est…………………………………………………..

il est…………………………………………………..

il est…………………………………………………..

il est…………………………………………………..

il n’est pas tout à fait dénué de vérité pratique

mais un peu tout de même

il n’est pas tout-à-fait…………………………………..

mais un peu tout de même

il n’est pas ……………………………………………

mais un peu tout de même

je n’irai pas jusqu’à dire qu’il aura été fait par tous

mais…………………………………………………….

Ce poème commencé par Jacques Jouet et « prêt-à-finir » sollicite une lectrice ou un lecteur pour son achèvement. Il se trouve ici en 2 exemplaires. L’un, avec ses ajouts, sera glissé dans l’enveloppe timbrée jointe à l’adresse du poète, qui pourra ainsi engranger les différentes propositions. (Véhicule, no 3, avril 2020)

21Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

J. J. : Oui, et comme mentionné plus haut avec le texte de Peter Handke.

22Tout le monde peut faire librement des poèmes de métro selon la méthode exposée dans le poème liminaire de mon livre Poèmes de métro. Lorsque ça a lieu, je suis ravi ; je ne veux pas de royalties sur les formes que j’invente.

23L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

J. J. : Les poèmes, les romans, les drames, les essais… (je ne me sers pas du mot « écriture ») peuvent avoir des modes d’emploi. Ils n’ont rien à craindre des modes d’emploi qu’ils ne sont pas obligés de suivre.

Cécile Mainardi

24Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

C. M. : Oui j’aime ce type de lecture, qui ne les aime pas ? à commencer par les recettes de cuisine, notamment parce qu’on y anticipe, ou rêve, le plat cuisiné ! La recette du « cake d’amour », promue au rang de poème chanté par Peau d’Âne-Deneuve a quelque chose de magique. D’autres paroles de chanson charmeraient sans doute moins, et n’emporteraient pas autant l’imaginaire.

25Mais la « littérature littérature », si j’ose dire, n’a pas selon moi de rapport direct avec ce type de discours, sinon à s’interroger sur sa propre effectivité (son « modus operandi » plus que son « mode d’emploi »). Qu’est-ce que lire ? Qu’est-ce qu’un lecteur ? Qu’est-ce qui concerte l’unité d’un texte ? Telles seraient notamment des questions sur le medium de l’écriture, qui pourraient se trouver profitablement en jeu dans les textes eux-mêmes (c’est une des leçons de la modernité).

26Comment la littérature dispose à l’action, dites-vous en chapeau de votre numéro, mais ne pourrait-on pas envisager une « action de l’esprit » ?

27Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

C. M. : Non. J’entends presque là quelque chose des livres de développement personnel. Quant aux mots d’ordre, ça n’est pas trop ma « came », comme qui dirait.

28Cela dit, la découverte récente d’un magnifique « manuel » poétique (manuel au second degré, car il transcende le genre manuel, n’en gardant que la dimension « de passage à l’action »), intitulé justement Activating Cities (ou comment « activer » les villes, les vivre, les traverser poétiquement, publié dans une maison d’édition de Berlin, Circadium, qui publie toute une littérature de type manuel), de Noam Assayag, m’a enthousiasmée. C’est un manuel urbain qui touche avec grâce au poétique, évite l’écueil d’une poésie sans opérativité, régénérée qu’elle est par cette inédite et fraîche fonction de manuel, soit par l’impact qu’elle se donne « dans la réalité ».

29À cet égard, me revient la phrase de Rimbaud quant à une poésie qui ne serait pas passive mais active : « La Poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant » (Rimbaud, [1871] 2009, p. 347). Cet « en-avant de l’action », reste donc à penser, peut-être plus que l’action elle-même.

30Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

C. M. : C’est peut-être plus Cécile Mainard (l’artiste) que Cécile Mainardi qui recoure ces derniers temps à ces formes. Je m’y coltine en effet depuis un ou deux ans.

31Il y a un grand et beau moment dans l’histoire de l’art où le langage est utilisé comme medium en lieu et place des œuvres (l’art conceptuel, Fluxus : des poèmes-actions de Yoko Ono aux statements de Laurence Wiener, en passant par les protocoles de Sol Lewit, mais aussi les « event scores » de Georges Brecht, etc...), ce qui donne à toutes ces œuvres une force de frappe artistique majeure. Comment créer des œuvres sans avoir à les réaliser soi-même, ou les réaliser tout court, en s’en tenant à la seule proposition qu’en fait le langage ? Un artiste et écrivain comme Edouard Levé l’a tenté à son tour, revendiquant une langue neutre et froide. Mais la langue ne se laisse pas si facilement neutraliser, et le « style » y travaille toujours, quoi qu’on veuille. Alors pourquoi ne pas gager que le savoir « stylistique » d’une ex-poète pourrait potentialiser ce type de propositions artistiques, écrites ?

32Dans pas moins de deux chantiers « textuels », dont le second est actuellement en cours, j’ai eu recours à ces formes « prescriptives ». Je ne puis dire à ce jour si elles s’inscrivent dans le champ de l’art ou dans celui de la littérature (même si je souhaite que ça soit dans celui de l’art). Cela dit, je les écris avec l’expérience de la poète que j’ai été, celle de la lectrice que je continue à être, celle enfin de la « linguiste brute », que le long trajet de lecture et d’écriture m’a amené à devenir.

33Y serait en question non pas (pour reprendre un titre d’un ouvrage bien connu) d’une Tentation littéraire de l’art contemporain, mais tout à l’inverse d’une « tentation artistique de la littérature ». Manière de décloisonner les genres et les champs, de faire bouger les frontières. Mes œuvres renvoient à ces zones de brouillage ou de flou, qui sont aussi des espaces d’intersection entre l’art et la littérature (la revue rennaise Véhicule, décloisonnante, propose des textes qui décrivent et engagent à des gestes à réaliser, tous genres artistiques confondus).

34Note : Je ne puis omettre de mentionner un livre de poésie prescriptive et/ou programmatique, La Forêt de Porphyre, publié en 1999 chez Ulysse fin de siècle : une série de textes qui exposaient leur « consigne » au lecteur, et en fondaient leur teneur même. Véritable manuel de lecture, il enjoignait fictivement aux lecteurs de ne lire les textes qu’ils avaient sous yeux qu’une seule fois, ouvrant ainsi un régime d’adresse et de connivence spécial avec eux. En définitive, un manuel de lecture qui s’offrait comme une partition, dont la dimension « didascalique » voire « performantielle » pour le lecteur se reversait en énergie propulsive pour le texte lui-même.

35Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

C. M. : En dehors de ces deux récents chantiers d’écriture – le premier qui propose une série de cartes pour rendre amoureux son lecteur (il n’a pas marché avec la muse-lecteur que j’avais élue, mais je l’avais mal choisie ! c’était, hélas, un livre à un seul lecteur, on ne m’y reprendra pas), le second, devenu, sur le modèle d’Activating Cities, Activating Openings (c’est-à-dire Activer les vernissages), dont l’objet est très exactement l’« application » ou exécution par moi, ou par un exécutant lambda, d’actions perturbatrices à faire lors de vernissages – aucun de mes livres à ma connaissance n’envisagent d’être « appliqués », pour reprendre vos mots, ni n’ont été conçus dans cette perspective.

36Ceci dit, dans l’une des « extensions critiques » de La Blondeur, Carré blond sur fond blond, (republiée en 2021), je fais le pari d’une littérature-action, qui passe à l’acte. Je me propose ainsi d’aller piocher dans tout mon corpus poétique des protocoles d’actions de performance, insus de moi quand j’écrivais ces textes, mais tout prêts à être réalisés, dès lors qu’une « seconde » lecture « rétrospective », plus effective, viendra les mettre à jour (la lecture en tant que geste de performance, du coup). Il me semble, d’ailleurs, qu’on pourrait appliquer ce mécanisme à toute l’histoire de la littérature (proposer par exemple un « reenactment » de la chute de cheval de Montaigne).

37L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

C. M. : Oui et non. Comment dire ?

38Je trouve le mot simpliste, réducteur.

39Il y a quelque chose de péjoratif dans ce mot « mode d’emploi » (pensez à combien sont consternantes les œuvres d’art contemporain, dont on dit qu’on n’y comprend rien si elles ne sont pas accompagnées d’un « mode d’emploi » !) C’est que le mode d’emploi doit être intégré à l’œuvre, plastique comme poétique, ou (c’est la leçon de la modernité) devenir son enjeu même (y compris de manière négative, quand ce mode d’emploi ne marche pas : le héros de Huit et demi de Fellini, qui se demande comment faire son film, alors que le film tient tout entier dans l’errance de ce questionnement – c’est aussi la leçon de Proust).

40Toute écriture cherche à inventer son « mode d’emploi » (au sens de mode de lecture, mode de production de sens), voire, une fois celui-ci trouvé, à le mettre à nu (on pourrait faire tout un nuancier, toute une gradation des œuvres qui le montrent un peu, beaucoup, totalement).

41Toute grande œuvre porte en elle-même positivement ou négativement (Bataille qui dit qu’écrire, c’est éprouver l’absence absolue de but) son « manuel de fabrication ».

42Pour le dire encore autrement, avec les mots de Philippe Lacoue-Labarthe, dans L’Absolu littéraire, la littérature produit sa propre théorie, et la théorie se pense comme littérature. Il y a là quelque chose d’absolument inépuisable.

43En ce sens, oui peut-être, tous mes livres tenteraient d’être des manuels de lecture, car tous les vrais livres contiennent, bon gré mal gré, leurs directives et modalités de lecture. Ils l’inventent pour inventer ce qu’ils disent, ils inventent ce qu’ils disent pour inventer leur lecture, et pour s’inventer eux-mêmes.

Jean-Charles Massera

44Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

J.-Ch. M. : Je ne suis ni amateur ni usager de ces ouvrages, mais j’en ai beaucoup lu et utilisé en tant que matériaux pour certains de mes livres, notamment pour France guide de l’utilisateur et A cauchemar is born. La littérature, ou plus précisément un travail d’écriture, peut avoir partie liée avec tous les types de discours. Tous les types de discours peuvent devenir des matériaux, des matrices, des modèles, etc. En l’occurrence, ces manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. le sont au même titre que les autres types de discours existants, ni plus ni moins. Il n’y a pas des matériaux qui sont littéraires et d’autres qui ne le sont pas ; tous les matériaux peuvent être utilisés en littérature. C’est la pertinence possible de leur utilisation qui importe.

45Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

J.-Ch. M. : Non. Ce serait là un usage bien étrange de la littérature… Il me semble même qu’il s’agirait là d’une démarche plus proche d’une recherche d’aliénation que de la visée émancipatrice en laquelle j’essaie de croire et de travailler.

46Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

J.-Ch. M. : Comme mentionné plus haut, il m’est arrivé d’utiliser ces formes dans certains de mes livres. La liste est longue : des conseils de voyage à la notice d’utilisation d’un outil en passant par des règles ou tutos de jeux vidéo, codes de la route, etc. Quand je les utilise, c’est toujours à des fins critiques – non de ces formes mêmes, mais de la visée pour laquelle je m’en sers. Et comme je les utilise généralement sur le mode du détournement (en substituant l’objet que je vise à l’objet initial), cette opération produit évidemment un effet qui déclenche le rire. Cela dit, si j’utilise ces formes prescriptives, ce n’est pas uniquement pour l’effet qu’elles me permettent de produire (c’est un effet heureux, mais absolument pas une fin), mais parce que je considère que ce sont les formes, les outils, les formats les plus justes pour traiter de, opérer sur certains objets, pour certaines visées que je me donne – en ce sens qu’elles correspondent souvent à des processus de production de sens, des pratiques, des modèles de manières d’être et de vivre significatifs de notre époque. Elles peuvent également correspondre à certains modes ou systèmes de pensée, de production de sens… C’est surtout en cela que ces types de discours peuvent être intéressants en ce qui concerne mon travail d’écriture. Le choix de la forme, des outils, des formats et des matériaux est toujours justifié par la visée. Il n’y a pas de forme (encore moins de genres « littéraires ») a priori.

47Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

J.-Ch. M. : Il ne vaudrait mieux pas… tellement les livres dans lesquels j’ai utilisé ces types de discours décrivent, dramatisent, représentent et critiquent la barbarie ou la connerie en marche.

48L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

J.-Ch. M. : Non. En revanche, des analyses qui l’approchent en fonction de ce qui peut constituer un enjeu d’un point de vue littéraire et artistique aujourd’hui et non en fonction de formes et de genres historiquement constitués, pensés pour un temps et des conditions historiques révolus, oui.

François Matton

49Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

F. M. : J’aime beaucoup les ouvrages pratiques. J’aime l’illusion qu’ils nous donnent qu’un savoir-faire puisse nous être transmis. Avant mon entrée à l’école des Beaux-arts, j’étais déjà friand des manuels prétendant nous apprendre à dessiner ou à peindre. Je cherchais des recettes magiques, je voulais découvrir le métier des maîtres, je voulais que leur secret me soit révélé – à moi qui m’apprêtais à rivaliser fraternellement avec eux. « Il faut toujours peindre gras sur maigre, jamais l’inverse » : ah, très bien, je le note – comme on note une recette de cuisine.

50C’est une dimension incontournable de l’art, la cuisine. Chaque peintre a la sienne propre. Qu’il nous soit dit en quoi elle consiste précisément nous donne la grisante impression de nous l’approprier. Je veux comprendre comment ça marche. C’est naïf, mais c’est plus fort que moi : je crois qu’il y a un secret, ou même une simple astuce à l’origine du mystère de chaque maître. Et si tout l’art de Rembrandt tenait dans la manière de superposer des glacis transparents ?

51Apprendre à dessiner ou apprendre à vivre (comme nous l’enseigne Sénèque), c’est tout un.

52Curieusement, « apprendre à écrire » m’a toujours paru une arnaque. Je n’ai jamais cru qu’on puisse apprendre à écrire, je n’ai jamais recherché le moindre métier de ce côté. C’est peut-être pour cette raison que je me sens davantage dessinateur qu’écrivain. En écrivant, je ne sais pas ce que je fais, je n’ai rien appris, je ne sais pas en quoi cela consiste. (Du reste je ne me risque guère à écrire sans le voisinage du dessin.) Mais j’aime que la littérature ou la philosophie tienne le discours de la méthode. J’aime l’ambition de Diderot et d’Alembert de nous expliquer dans le détail comment fonctionne le monde. Leurs planches encyclopédiques, conjuguant sur un même plan texte et dessin, me régalent. D’ailleurs, la première plaquette que j’ai réalisée (j’étais encore à l’école des Beaux-arts) avait pour titre Bel ABC du monde. J’en parlais comme d’un désir de réaliser une grande encyclopédie paradoxale.

53Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

F. M. : C’est dans cet esprit que je lis les yoga-sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, les Grecs et les sages de tous horizons – Lao Tseu, Marc-Aurèle, Ramana Maharshi. Je crois au sérieux des sages (ils sont de bon conseil), non à celui des écrivains.

54Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

F. M. : Nombre de mes livres recourent à des formes prescriptives. Je me suis longuement investi dans ce qu’on appelle la recherche spirituelle. J’ai appris à méditer dans les formes traditionnelles auprès des disciples de Taisen Deshimaru. J’ai fait de nombreuses retraites méditatives, je pratique zazen chaque matin depuis plus de 20 ans. Je crois très sérieusement en la nécessité de s’étudier soi-même pour pouvoir s’oublier soi-même. Cela s’apprend : apprendre les divers degrés de la concentration, apprendre le contrôle du souffle, apprendre à tenir une posture immobile, apprendre l’écoute du corps, apprendre à observer son esprit sans réagir. C’est très effectif. J’ai spontanément envie de partager ces aspects techniques préparant à l’art de la contemplation, et j’y cède malgré moi à tout moment. Par exemple, en créant il y a bien longtemps mon « blog à dessin », je le voyais comme un « manuel de survie à l’usage des Robinsons citadins ». Certains de mes livres découlent d’expériences de récits-avec-dessin amorcées sur ce blog conçu comme un laboratoire. En cela je me sens proche de l’aspect expérimental de Perec et de nombre de ses successeurs publiés (comme moi) aux éditions P.O.L.

55Écrire en empruntant d’autres moyens que ceux de la littérature, en louchant vers d’autres savoir-faire, d’autres disciplines : c’est ce qu’annonçait la Revue de littérature générale dirigée par Olivier Cadiot et Pierre Alferi.

56Dans un esprit voisin, je conçois mon petit livre, Exercices de poésie pratique, comme un guide pour favoriser l’éveil de la poésie dans nos vies. Ainsi est-il écrit en quatrième de couverture : « Votre existence manque cruellement de poésie. Ce n’est plus tenable, il est urgent de vous ressaisir. Pour cela suivez le guide. » (Bien qu’il n’invite qu’à une décroissance personnelle, je n’aurais pas été mécontent de voir ce livre figurer sur les rayonnages de développement personnel des librairies.)

57Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

F. M. : Du fait de la présence du dessin, mes livres peuvent déjà apprendre à voir – avant d’éventuellement apprendre à dessiner.

58Je ne dessine que ce qui se tient devant moi (je ne dessine pas d’imagination). « Sous tes yeux » est le titre d’un autre de mes livres : apprends à voir ce qui se tient sous tes yeux, apprends à considérer la présence ici et maintenant, apprends à ne plus te projeter vainement ailleurs, dans un futur douteux, réalise que la seule merveille véritable est déjà là, avant que tu ne partes à sa recherche.

59Apprendre à dessiner c’est apprendre à voir, et apprendre à voir c’est apprendre à vivre. Je me crois un fort bon disciple de Sénèque.

60Je n’étais pas sorti de l’école des Beaux-arts que j’écrivais mon manifeste :

Je cherche à en mourir la formule qui me sauvera.

Il doit s’agir d’une sorte de refrain, une partition où tout vient se poser pour écrire la ritournelle bienheureuse, le petit air tant attendu qui fait danser la vie.

Alors, miracle : je pourrai me griser de la simple présence des choses : lumière, chaleur, déclinaison de la boule de feu, agitation brusque dans les buissons, girouette immobile, éclat du papier, ventre qui se creuse, ronron lointain des voitures.

Oh oui, plus de colère alors !

De l’amour ! De l’espace !

Le plus pur amour dans le superbe espace !

Nous chanterons :

Amis,

choses curieuses,

petits êtres chéris,

tout autour, tout proches,

petites choses fragiles,

presque mortes,

nous sommes là, avec vous,

très enchantés.

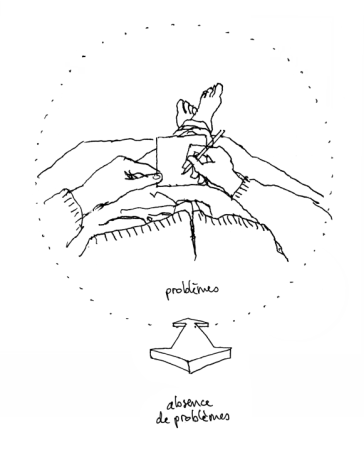

« problème / absence de problème » : image extraite d’Exercices de poésie pratique (P.O.L., 2017). © François Matton.

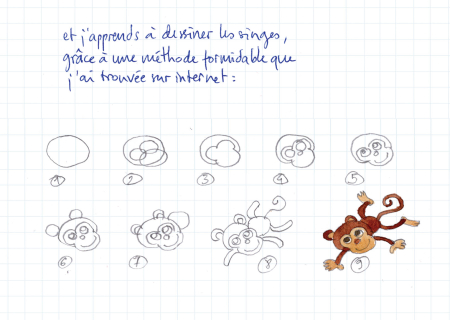

« et j’ai aussi appris à dessiner les singes » : image extraite de La Femme sans bouche (P.O.L., 2022). © Lise Charles et François Matton.

Jérôme Meizoz

61Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

J. M. : Pas spécialement, mais parfois j’en utilise pour documenter certains sujets en vue d’un texte en cours. Par exemple, pour Faire le garçon (2017), j’ai beaucoup lu un manuel de santé populaire des années 1930, La Santé des familles possédé aussi bien par la famille de ma mère que par celle de mon père, dans leur enfance. Je l’ai lu comme le discours normatif d’une époque, la pénétration des normes médicales semi-savantes dans un milieu rural où l’on pratiquait la médecine « de bonne femme ». L’ouvrage charrie aussi des normes de genre, sur l’éducation des garçons et des filles, l’hygiène, la nutrition, la physiologie sexuelle, etc. Il a même une section spéciale « Santé du bétail »… Pour Temps mort (2014), j’ai consulté aussi ce type de textes parmi d’autres sources (presse, affiches, photos, etc.). Dans ce cas précis, c’était principalement des manuels d’édification religieuse, catéchismes, brochures-conseil sur la vie spirituelle, etc.

62Méthodes, manuels et modes d’emploi sont tout à fait précieux dans certains contextes. Mais dans un projet de type « littéraire », j’ai tendance à détourner la visée pratique (elle est aussi bien sûr la mienne, je pense aux guides de voyage) vers d’autres usages imprévus.

63Sans doute parce que depuis le Romantisme, la littérature s’envisage (c’est l’idéologie du milieu lettré transmise par l’école) comme la parodie désinvolte et chic de tous les autres discours sociaux. Elle prétend les surplomber, les relativiser et les dominer (comme la philosophie a jadis prétendu surplomber les sciences humaines). Le geste littéraire garde une part d’aristocratisme anxieux, il aime à désigner comme plébéien ou inculte le texte instrumental, direct, univoque…

64Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

J. M. : Parfois je lis un poème comme une prière laïque ou un conseil de vie, cela arrive, par exemple avec Michaux (Poteaux d’angle) ou Jaccottet. Mais, en général, je ne crois pas être en quête de mots d’ordre en lisant. Plutôt d’incarnations détaillées, attentives, de mises en scène de questions qui me concernent ou m’intéressent. Lire des histoires de famille, de travail, d’amour, de nature ou autre, c’est accéder à des mondes possibles hors des balises de mon expérience restreinte. Les actes s’y déroulent selon un certain ordre, selon des normes curieuses, dans un décor et un contexte singuliers. Les dilemmes éthiques et politiques que posent ces récits, et qu’ils renoncent parfois à résoudre, enrichissent souvent ma réflexion.

65Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

J. M. : Je crois que non… sauf à considérer la citation-collage de documents historiques (presse, affiches, tracts, etc.) comme prescriptive en soi. Dans des récits factuels comme Jours rouges (2003) ou Haut val des loups (2015), la fonction est documentaire avant tout. Dans un roman comme Absolument modernes ! (2019), les formes prescriptives des mondes scolaire, religieux ou économique sont le plus souvent parodiées, même si leur fonction testimoniale subsiste.

66Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

J. M. : La bibliothérapie est très à la mode, dans la foulée du self-help ou développement personnel : il doit s’agir d’appliquer le texte comme une pommade ? Cela me semble un peu optimiste (ou simplement une bonne affaire ?), même si je crois en un certain pouvoir de la parole.

67Je ne vois pas comment… pas appliquer, en tout cas. Au mieux, regarder le monde avec le type de regard qui y a cours, que je mets en scène. Mais c’est tout, disons une sorte d’expérience de pensée. Au-delà, on revient à des formes historiquement évidées, comme le roman à thèse, le catéchisme ou la poésie didactique.

68L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

J. M. : Je ne crois pas qu’elle en ait un seul, en tout cas pas un mode d’emploi méthodique et univoque, ou définitif. Ceci dit, l’écriture reste une procédure et peut être décrite comme telle. Je sais que dans l’écriture de scénarios, et parfois de théâtre, on a des conceptions plus proches du mode d’emploi. Ces modèles normatifs (arc narratif, typologie des personnages, gamme d’émotions) me déplaisent, ils tirent le plus souvent (avec d’heureuses exceptions) sur de grosses ficelles…

Valérie Mréjen

69Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

V. M. : Je possède quelques ouvrages pratiques mais plus pour leur graphisme désuet (notamment certains spécimens de la collection « Marabout », manuels de formats carrés apparus dans les années 50). Je ne les lis pas en général, ce qui m’amuse plus ce sont les dessins et schémas.

70Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

V. M. : Oh là non. Et si je sens qu’un texte (ou un film, ou un spectacle) s’empresse un peu trop ouvertement de me prodiguer conseils ou morale, je m’enfuis assez vite. Le seul livre que j’aie acheté dans ce domaine, pour faire un cadeau à une amie qui venait d’être engagée pour un nouveau travail est L’Art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation de Georges Perec.

71Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

V. M. : J’ai utilisé une fois cette forme, à l’infinitif, en une série de descriptions d’actions pour un texte qui s’intitule « finir son assiette », préface à un catalogue d’exposition sur la nourriture. Je m’amusais à y recenser toutes les manies et gestes auxquels je pouvais penser, liés aux repas et à la table (faire une boule avec sa mie de pain, encastrer deux pots de yaourts l’un dans l’autre etc.)

72Mais il y avait un côté un peu ironique, en tout cas distancié évidemment, puisqu’il ne s’agissait pas d’un mode d’emploi sérieux mais d’une sorte d’inventaire (de micro-gestes un peu bizarres, nerveux, absurdes, répétitifs, névrotiques).

73Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

V. M. : Je ne sais pas si mes livres sont applicables. Je serais bien curieuse d’ailleurs de savoir comment ? En tout cas, je préfère décliner toute responsabilité.

74L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

V. M. : Plus qu’un mode d’emploi, je dirais que les idées, les sentiments, les images que l’écriture fait naître agissent plutôt comme des repères. Je pense souvent à ce qu’écrivait Édouard Levé dans Autoportrait « …je pensais que La Vie mode d’emploi m’aiderait à vivre, et Suicide mode d’emploi à mourir ». Il disait cela un peu ironiquement, mais finalement ce n’était sans doute pas si loin de la réalité, hélas.

Martin Page

75Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

M. P. : Dès qu’il y a des mots, des phrases, des pages, je lis. Je lis tout. C’est ma nourriture. Donc oui, je lis parfois des guides et des manuels, je lis des tutoriels.

76Est-ce que j’y cherche des conseils ?

77Je cherche de la compagnie. Je cherche quelqu’un qui me parle et qui me tend la main. Quelqu’un qui pourrait me comprendre et m’aider et me sauver. Ou plutôt, car j’ai abandonné ce rêve d’être sauvé, plutôt quelqu’un qui est aussi perdu et désespéré et blessé que moi, qui partage mes angoisses et mes combats et qui tente de s’en sortir avec quelque chose comme de la grâce, en racontant des histoires.

78Donc je suis assez sensible aux ouvrages pratiques, bien sûr plutôt orientés création, mais pas seulement.

79Je veux défendre les manuels et les guides, et en particulier les manuels de développement personnel. Évidemment, sur le fond c’est souvent du « si on veut on peut » capitaliste.

80Mais pas seulement. Ce sont aussi des histoires, des pensées, des fictions présentées comme des méthodes, des confessions présentées comme des solutions.

81Ces livres comptent, car, dans ma vie, des livres de conseils de self-help ont été là alors qu’il n’y avait personne d’autre, je n’avais pas les moyens de payer un psy, mes quelques ami·e·s allaient encore plus mal que moi, je n’avais pas d’avenir, c’était le chaos. Je défends ces livres comme je pourrais défendre McDonald’s qui est certes une entreprise capitaliste, mais aussi un lieu de rencontres, de discussion, de travail. Nos vies ordinaires se réapproprient les productions capitalistes et j’y vois quelque chose de sublime et d’important. De poétique. Ce n’est pas noble sans doute, mais je viens de ce qui n’est pas noble justement et je défendrai la richesse et l’importance de ce qui est vu avec mépris et paternalisme.

82La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

L’histoire de la littérature, c’est la Bible, Homère, la chanson de Roland, le roman de Renart, Beowulf, La Fontaine, les contes de Canterbury... Des œuvres qui ont à voir avec la morale, la politique, et le combat, pour survivre et pour vivre une vie meilleure. Donc oui, il y a des liens entre les manuels et guides et la littérature. Il y a une nécessité vitale de parler et de partager sur les ruses des Dieux et sur nos moyens de nous en sortir. Il ne s’agit pas d’écrire des livres platement didactiques mais je crois que nous partageons des choses. D’ailleurs des auteur·rice·s littéraires ont écrit des guides et manuels, je pense par exemple au Zen in the art of writing, de Ray Bradbury.

83Plutôt que de mépriser ces ouvrages, nous, auteur·rice·s, devrions être là aussi, et embrasser ce type de livres pour les faire à notre manière. Après le public de la littérature est très restreint, alors allons là où se trouve pas mal de lecteur·rice·s. Au nom de quoi la littérature devrait-elle être absente quelque part ? La littérature se nourrit de tout. Je pense à ce que disait bell hooks (1994) :

Trouver une œuvre qui promeut la libération est un cadeau si puissant qu’il importe peu que celui-ci ait quelques défauts. Il faut penser à cette œuvre comme une eau pleine de terre. Si on est assoiffé·e on n’a pas l’orgueil de filtrer la terre pour profiter de cette eau.

84Personnellement, des livres m’ont sauvé, ils ont été des armes et des alliés. Ils ont eu un impact très pratique. Ce n’est pas de l’art pour l’art, qui à mon avis est un art de mecs qui ont le cul bien au chaud. C’est tout simplement une question de vie ou de mort. Et dans ce cadre, j’ai besoin de livres qui portent en eux de la sagesse, des horizons, qu’ils soient les lointains héritiers de la Torah, de l’Odyssée, du manuel d’Epictète, de Shakespeare. Ce n’est souvent pas aussi direct qu’un guide ou un manuel, mais j’y vois une parenté.

85On a réduit et on réduit de plus en plus la littérature à un hobby de mecs éduqués. Cela signifie à terme la fin de la littérature. La littérature respectable est un tombeau, alors je suis très sensible à tout ce qui n’est pas vu comme respectable. L’idée d’une highbrow literature (opposée à une qui serait lowbrow) détruit tout.

86Je veux de la littérature partout, car nous, êtres humains, sommes la littérature. Je ne crois pas que la littérature est plus présente sous le sceau d’une académie, d’un prix littéraire, ou d’une maison d’édition prestigieuse. Je veux que les guides et manuels soient aussi de la littérature. Et sans doute beaucoup sont mal écrits, et certes beaucoup portent en eux une idéologie individualiste qui me pose problème, mais ils sont là et lus, donc allons-y : considérons-les comme une possibilité de la littérature. Lisons-les avec un regard transformé, décelons en eux les richesses cachées.

87Je remarque que l’idéologie des manuels est souvent attaquée, alors que dans le même temps certaines littératures reconnues et célébrées sont très souvent sexistes, racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, validistes, classistes, et cela ne pose pas problème à grand monde.

88Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

M. P. : Je lis pour me sauver la vie. Et parfois la distraction, l’entertainment (j’hésite à écrire « divertissement » tant je constate que la doloriste et classiste influence janséniste est toujours prégnante dans notre pays), me sauve la vie. Ce ne sont pas des conseils directs, mais cela a l’esprit de conseils de vie, d’une philosophie de la vie profonde (voir sur ce point le travail de Stanley Cavell sur les comédies des années 1930).

89Mot d’ordre non car il s’agit de contrer et de démonter toute autorité. Je ne cherche pas de maître. Je cherche ce que je cherche quand j’écoute du blues : savoir qu’on est dans la merde, mais qu’on peut vivre, aimer et rire et produire de belles choses. Je cherche une énergie.

90Vivre est compliqué, le monde est violent, les êtres humains sont défaillants. Donc oui je cherche des conseils. Je lis beaucoup de livres d’entretiens avec des artistes, forcément, et de manière générale j’aime écouter des professionnels. J’ai lu et je lis encore des livres de conseils psychologiques aussi. De la philosophie. Des livres comme Comment se faire des amis en dix leçons ou Pourquoi je suis misanthrope et comment ne plus l’être sans s’anesthésier avec de larges doses d’alcool et de marijuana. Cela ne résout pas grand-chose sans doute, mais c’est un outil pour moi, un prétexte, qui me suggère des choses, qui amorce des étincelles. Comme je le disais : je lis tout et c’est mon regard qui permet de transformer ce que je lis en carburant. Et dans ces ouvrages, il y a des silex. Il y a des choses à prendre qui sont importantes.

91Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

M. P. : J’ai écrit trois essais, un sur le milieu littéraire, un sur le véganisme, un sur la sexualité. J’ai écrit quelques romans aussi et des livres pour enfants. Ce ne sont pas des ouvrages prescriptifs, mais je vois qu’ils ont compté dans la vie de lecteur·rice·s. Qu’ils ont changé des vies, et aidé, donné de l’énergie, du réconfort, de la rage et des armes.

92Dans Au-delà de la pénétration par exemple, je ne dis pas « il faut arrêter la pénétration », mais il est possible de ne pas suivre les normes sexuelles. Ensuite je trouve qu’il y a une manière de lire une prescription de manière légère, avec distance, de la redigérer. Donc cela ne me gêne pas.

93Dans La Charité des pauvres à l’égard des riches, j’ai clairement utilisé un mode parodique inspiré du Swift de Modeste Proposition.

94Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

M. P. : La plasticité de l’esprit est telle qu’on peut appliquer la beauté d’un coucher de soleil ou d’un cornet de frites si on veut. Notre regard est créateur. J’aime l’idée qu’une œuvre d’art puisse être très trivialement réappropriée. Qu’elle soit là, accessible. Pas appliquée strictement, mais utilisée. Comme du ciment, un poignard ou une tarte aux fraises.

95Ensuite évidemment mes livres ne sont pas des programmes politiques qu’il faudrait suivre à la lettre, c’est même le contraire et c’est en cela qu’ils sont peut-être politiques : ils portent une conception de l’émancipation qui dénie toute idée d’application automatique. Mais je sais que critiquer la norme provoque quelques remous et on est paradoxalement accusé de vouloir contraindre. Au-delà de la pénétration a ainsi été reçu par pas mal de mecs comme une injonction à ne plus pratiquer la pénétration. C’est une réaction de dominant qui ne supporte pas qu’on remette en cause sa position et son pouvoir.

96L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

M. P. : Je n’aurais pas employé cette expression, mais pourquoi pas ? Si on le désire.

Encore une fois : l’écriture est tout ce qu’on veut et lui assigner un rôle précis et défini me semble une limite et une attitude de gatekeeper. On peut aller vers l’écriture pour toutes les raisons du monde et par tous les moyens du monde. L’écriture pour moi c’est du désir, de la rage, la peur de la pauvreté, la terreur de la disparition sociale. Ce sont ces émotions et ces passions qui forment l’écriture pour moi, je ne parlerai pas de mode d’emploi mais libre à d’autres de le faire.

97J’aime l’idée d’une multiplicité de modes d’accès à l’écriture et la non-hiérarchie. Je me méfie des mouvements, des écoles qui assigneraient l’écriture à une seule voie.

Emmanuelle Pireyre

98Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

E. P. : Dans ma vie de lectrice et ma représentation de la littérature, je n’aurais a priori pas pensé à relier littérature et manuels pratiques. Or, dans mon écriture, j’active sans cesse depuis mes tout débuts ces questions : « comment ? » ou « comment faire ? » auxquelles répondent avec brio les manuels pratiques.

99À vrai dire, je passe un temps considérable à lire des manuels pratiques et à visionner des tutoriels. Voici à titre d’exemples les derniers sujets sur lesquels je me suis penchée : comment nettoyer une casserole en fonte brûlée, comment repousser les tiques de votre jardin, comment fonctionne le droit de l’héritage, comment éplucher des poivrons, comment se défendre aux prudhommes, quels exercices pour les chevilles fragiles. Pour écrire Chimère, j’ai lu des conseils sur les chiens, l’éducation Montessori, la drogue produite par un crapaud mexicain, ou la manière de vivre plusieurs mois dans un aéroport. Quel que soit le sujet, je trouve cela passionnant. Une année où j’ai voyagé au Japon en manquant d’argent, je cherchais sur internet « comment voyager au Japon gratuitement ? » : je suis tombée sur des sites expliquant comment capturer un corbeau dans un parc avec une poubelle métallique, pour le faire griller et le manger. Toujours utile.

100Dans ma pièce de théâtre sur l’écologie, Laissez-nous juste le temps de vous détruire (2011), mise en scène par Myriam Marzouki, on montrait la pente à dégénérer de tous ces protocoles techniques qui prennent dans nos vies une place croissante. J’ai écrit une scène à partir des forums Internet où les gens se conseillent les uns les autres au sujet de la réparation de leur électroménager. Les quatre comédiens se demandent comment réparer leur cafetière expresso, entièrement pris dans cette ambiance de questionnement pratique, de marche à suivre et de hotline qui les rend fous. Cette quête constante d’informations, accrue par Internet, provient directement du monde technique dans lequel nous vivons. Et ces discussions sans fin que l’on trouve dans les forums Internet ont remplacé les conversations politiques dans les familles. Le dimanche midi désormais, on s’entraide pour débrouiller des problèmes techniques au lieu de s’étriper sur la gauche et la droite.

101Les questions pratiques agissent en fait à plusieurs niveaux. Dans un registre plus abstrait et poétique, mon premier livre Congélations et décongélations et autres traitements appliqués aux circonstances (Maurice Nadeau, 2000) proposait des modes d’emploi fictionnels pour améliorer le réel. Il n’était pas question d’échapper totalement aux logiques techno-scientifiques dans lesquelles nous vivons, mais d’en inventer quelque chose en poésie. D’un côté, j’avais l’impression de faire corps avec la société industrielle et sa culpabilité : on congèle, on décongèle, ça pourrit ; et en fin de compte, tous ces protocoles aboutissent à des catastrophes. Mais d’un autre côté, aux protocoles de congélation placés sur les pages de droite répondaient d’autres protocoles, leurs proches cousins, sur les pages de gauche, qui développaient des questions liées à la sagesse, à la morale : comment se comporter par rapport au monde ? Est-ce qu’on accompagne le flux, est-ce qu’au contraire on résiste ? Est-ce qu’on invente, ou est-ce qu’on se laisse aller dans l’existant ? C’était là plutôt un « comment faire ? » moral. Et de fait, le « comment faire ? » technique diffère du « comment faire ? » moral, mais ils ont aussi de troublants fonctionnements communs. La question « comment ? » rassemble en fin de compte le meilleur et le pire – et j’aime tenter de tenir ensemble ces deux aspects.

102Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

E. P. : D’abord, je crois plutôt que non. Ce n’est pas à ce niveau-là que la littérature m’apporte quelque chose puisque les manuels pratiques ou les essais politiques le font plus efficacement. J’attends plutôt de la littérature des manières d’être, portées par le style des auteurs. Prenons Valérie Mréjen, Marguerite Duras ou Vladimir Nabokov. Bien que très divers, ils portent des styles saisissants : je cherche chez eux une façon d’appréhender le réel, qu’ils m’ouvrent en écrivant d’une certaine manière. En ce sens, la littérature propose tout de même un « comment faire », une manière de se situer par rapport au monde : Valérie Mréjen en portant l’attention sur des choses ténues autour desquelles elle laisse du blanc, Marguerite Duras en étant plus frénétique et Nabokov encore davantage. Ce « comment faire ? » qui relève de la pratique de l’être-au-monde est ce que je rencontre en lisant.

103Selon une autre perspective, je pense à des auteurs comme Jean-Charles Massera, Chuck Palahniuk ou Breat Easton Ellis. Tous trois travaillent à partir de modes d’emploi, de protocoles, de méthodes, que livrent leurs textes. Ce ne sont pas ici les méthodes pour elles-mêmes qui m’intéressent, mais la possibilité de voir ce que produit ce type d’écriture dans une société où l’emploi des protocoles est omniprésent.

104Jean-Charles Massera met cela en scène dans tous ses livres en confrontant la vie des personnes aux injonctions à faire émanant de diverses instances de pouvoir. Et Chuck Palahniuk construit Fight Club sur une série de modes d’emploi. Au tout début, sur un toit avec un revolver dans la bouche, le narrateur explique comment fabriquer un silencieux, et comment il a fait le sien lui-même (il ne faut pas se rater sinon la main peut être arrachée). Ensuite il explique la méthode de fabrication des explosifs :

Vous prenez de l’acide nitrique fumant concentré à quatre-vingt-dix-huit pour cent et vous l’ajoutez à trois fois sa quantité d’acide sulfurique. Opérez dans un bain de glace. (Palahniuk, [1996] 1999, p. 12)

105Le détail du mode d’emploi donne son assise à la fiction. Plus loin, il est question de liposuccion et des différents usages qu’on peut faire de la graisse ainsi récupérée, qui peut servir aussi bien en chirurgie esthétique que pour la fabrication d’explosifs : ceci rend bien compte de l’atmosphère émanant des modes d’emplois qui innervent toutes les strates de l’existence, des choses les plus intimes, du rapport au corps, jusqu’au plus violent, les explosifs.

106Pour Laissez-nous juste le temps de vous détruire, nous nous étions beaucoup amusés, avec Myriam Marzouki et les comédien.nes, en travaillant à des dialogues à partir des sites internet qui mélangent dans le plus parfait mauvais goût des questions disparates : de « comment organiser un baptême » à « comment espionner ses amis », en passant par « comment repasser une cravate » et « comment faire l’amour ». Il y aurait peut-être, dans cette juxtaposition incongrue de tout et n’importe quoi sous la bannière du « comment faire », une des clés du problème de notre civilisation technique.

107Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

E. P. : Je recours dans Congélations et décongélations, ou dans Comment faire disparaître la terre ? (Seuil, 2006) à des formes prescriptives à la fois parodiques et sérieuses ; et dans Féerie générale (L’Olivier, 2012), les titres des chapitres prennent tous la forme de questions comme « Comment laisser flotter les fillettes ? », « Comment habiter le paramilitaire ? », ou « Comment faire le lit de l’homme non schizoïde et non aliéné ? ».

108Ce sont à la fois des questions rhétoriques et de vraies questions. Par exemple, « Comment habiter le paramilitaire » renvoie à un état de fait : j’habite dans d’anciens locaux de la Brink’s, un bâtiment dont l’usage précédent était organisé autour de la sécurité et des armes pour la protection de l’argent. Et par ailleurs je me rends souvent, comme beaucoup d’artistes, dans d’anciens bâtiments de l’armée, qu’on a jugé bon, estimant que le temps des conflits armés était derrière nous, de reconvertir en lieux culturels. C’est plutôt drôle, mais cela recouvre aussi une question plus fondamentale, dans la mesure où nous n’utilisons pratiquement que des technologies inventées pour des usages militaires, téléphone portable, méthodes d’enregistrement, de surveillance, etc. On peut se demander comment garder son intégrité morale quand on emploie en grande partie dans sa vie des objets inventés pour la guerre.

109Mon recours à ces formes joue à plusieurs niveaux qui articulent la dimension documentaire, la parodie et le sérieux. C’est parodique car je ne prends pas au pied de la lettre ces prescriptions, mais c’est sérieux parce que cela met au premier plan la question du monde technique dans lequel nous vivons. Si c’était tout à fait stupide, cela ne m’intéresserait pas d’en parler. C’est justement parce que cela crée du trouble entre ce qui est vraiment important et les choses futiles que cela m’intéresse.

110Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

E. P. : La 4e de couverture de Comment faire disparaître la terre ? décrit le livre comme « une tentative sérieuse et désastreuse de la littérature pour être aussi utile qu’un manuel pratique ».

Quand je l’écrivais, l’idée que la littérature puisse être aussi utile qu’un manuel pratique était très forte ; je me disais que c’était vers cela qu’il fallait tendre. À ce moment-là, j’avais une conscience forte de ne pas écrire un roman – avec Chimère, j’ai voulu tenter de voir ce que ça donnait sous une forme plus narrative, mais pas à l’époque. Pour moi, qui venais du milieu de la poésie, le roman n’avait pas assez de prise sur le réel. Je cherchais des formes plus brutes, en prise avec la manière de s’orienter dans l’existence.

111Il n’y a pas vraiment là de conseils applicables, mais la méthode consiste à considérer des questionnements que je rencontrais au sujet du monde, de la vie, puis d’y apporter des matériaux pour nourrir et transformer ces questions, à travers une série de protocoles bizarres, littéraires. Et cette méthode littéraire est un mode d’emploi possible pour interroger le réel.

112L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

E. P. : Je ne connais hélas pas de mode d’emploi général, mais invente à chaque livre un nouveau mode d’emploi de l’écriture, une méthode impliquant une nouvelle forme. Lorsque j’écris, de plus en plus j’ai l’impression de fabriquer des machines. C’est troublant parce que, compte tenu de la crise écologique, je m’oppose à la civilisation technique, et pense qu’il faut décroître et abandonner ce modèle-là de société.

113Avec Chimère, j’avais pourtant cette impression de forger une machine afin d’y verser ensuite des fragments de réel : je fabrique une machine (c’est assez long, mettons trois ans), je fais passer de la matière de réel dedans (deux ans de plus), elle ressort et ça donne le livre. Dans Chimère, cette machine littéraire est constituée d’un ensemble de forces à l’œuvre dans la société, que j’agence et confronte à différents matériaux. Ces forces, ce sont par exemple les lubies ou les manières de penser de chaque personnage, les représentations du monde des Manouches, l’imaginaire des films de Rohmer, la logique des laboratoires réalisant des manipulations génétiques, ou les mécanismes à l’œuvre dans la commission européenne. C’est par l’énergie propre à ces moteurs de tailles diverses, chacun animé de sa propre volonté de puissance, que la fiction se déploie.

Nathalie Quintane

114Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

N. Q. : Je suis (aussi) enseignante dans le secondaire… J’utilise donc très régulièrement, en ligne ou papier, des manuels, sans avoir développé un amour particulier pour ces manuels : plutôt une curiosité en tant qu’écrivain lorsqu’une façon de faire, un détail, une question, une image, une récurrence m’étonnent. La façon scolaire d’aborder la littérature n’a, par exemple, pas changé tant que ça depuis les années 1950. On raconte, on repère les tropes, puis on mentionne le style, la qualité française de l’écriture — je l’avais remarqué dans de vieilles fiches de préparation au baccalauréat à propos de Paul Guth (qui se souvient de Paul Guth ?).

115La littérature a partie liée à ce type de discours simplement parce qu’elle a partie liée avec tout. Je suppose qu’un peu tout le monde répondra la même chose. Après, par chaque bon livre, elle a cette particularité d’être un mode d’emploi non-répertorié, ou rarement répertorié, de la langue.

116Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

N. Q. : Non, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je remarque tout de suite une phrase qui peut servir. Tous les livres que j’aime, qui me frappent, sont bien entendu ad hoc, soit singulièrement à propos — de l’époque, du moment, de la situation que je ou nous sommes en train de vivre, etc. Mais une phrase ou un passage qui peut immédiatement servir, c’est rare. Par exemple je me souviens d’un roman des années 1980 dont un passage (bref) raconte la prise en otage d’une série d’œuvres d’art à Pompidou (Beaubourg) et comment les autorités sont tétanisées par la peur, qu’on imagine bien, d’abîmer ou de détruire des pièces à plusieurs millions en intervenant. J’ai trouvé que c’était une très bonne idée.

117Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

N. Q. : Sans doute, mais je crois que c’est toujours implicite, que je laisse au lecteur la possibilité de se servir ou pas dans ce que je fais. Il y a dans Tomates une série de syllogismes qui permettent de repérer la manière un peu bête qu’ont les gouvernements successifs d’utiliser les faits divers à leur profit. C’est la série de syllogismes, leur simplicité et leur drôlerie, qui peuvent entraîner le lecteur à en composer lui aussi, le pousser à écrire, finalement, et le pousser à écrire dans un autre but que celui de rédiger son journal intime, des poèmes ou un roman pour gagner un prix littéraire.

118Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

N. Q. : Je me les applique d’abord à moi-même dans la mesure où je ne peux avoir une appréhension et une compréhension pratiques des choses qu’en écrivant (sinon ça reste très nébuleux) ; en somme, c’est d’emblée une écriture appliquée. Je crois que quand je commence à nouveau à écrire, c’est parce que le livre précédent n’est plus ad hoc, n’est plus applicable pour moi ; mais dès qu’il est édité, dès qu’il est ou a paru, au fond, un livre n’est plus applicable pour son auteur, qui en voit ou repère mieux les insuffisances, les défauts « d’applicabilité ». À chaque lecteur/lectrice alors de savoir quoi faire du livre.

119L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

N. Q. : L’écriture, ça me semble un peu vague — même si l’idée de « mode d’emploi » appliquée à l’écriture, en lui enlevant du « littéraire » ou de la littérarité, lui redonne de la littéralité (un peu comme Ponge, en enlevant le poétisme à la poésie, lui redonne une force poétique ; bref, c’est un peu la bataille de toute une partie de la littérature à laquelle ce que je fais appartient, et c’est une bataille interminable, tout autour désirant déraisonnablement une littérature clairement tamponnée, identifiable !) Cela dit, chaque livre est son propre mode d’emploi. Les études universitaires sont surnuméraires, en littérature (ce qui ne veut pas dire superflues !) ; c’est peut-être ce caractère à la fois surnuméraire et non-superflu qui fait que les études littéraires tendraient à appartenir à la littérature, d’ailleurs. Réciproquement, le fait d’intégrer l’étude littéraire (ou quelque chose de cet ordre-là) dans un livre a priori de littérature ou une performance a priori de poésie me semble aller de soi (David Antin le fait remarquablement dans ses talks).

Olivia Rosenthal

120Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

O. R. : Je ne lis jamais ce type d’ouvrages et je n’en utilise pas non plus avec mes étudiant·e·s du master de création littéraire. J’ai toujours été gênée et déprimée par des ouvrages pratiques censés donner des recettes pour lire et pour écrire. Je me souviens que cette disposition est assez ancienne car quand j’étais une jeune enseignante, je pouvais me procurer de petits ouvrages à destination des enseignants en formation, ouvrages qui auraient pu m’aider à construire mes cours. Or, déjà à l’époque, je m’en tenais éloignée car ils me rendaient triste sans que je sache très bien pourquoi. Je crois tout simplement que ces ouvrages, même s’ils m’auraient facilité la tâche, étouffaient mon désir de lire et de transmettre, ils inscrivaient ma lecture dans un cadre et des attendus qui éteignaient ou atténuaient le goût que j’avais pour telle ou telle œuvre et m’empêchaient presque d’accéder aux raisons singulières que j’avais de les aimer, bref me mettaient à distance de cette étrange et formidable expérience qu’est la lecture dans ce qu’elle a de plus intime. Et l’enjeu de l’enseignement était justement de transmettre à des groupes hétérogènes quelque chose de cette intimité-là. Il me semble qu’il se passe un peu la même chose avec les ouvrages destinés à apprendre les techniques d’écriture : ils proposent une norme et des types de réponse qui, même s’ils permettent de régler des problèmes d’écriture et d’être en quelque sorte plus rapide et efficace pour les traiter, mettent au second plan le rapport sinueux et singulier qu’on entretient avec l’écriture. Or, c’est ce rapport-là, dans ce qu’il a d’incompréhensible, de mystérieux, d’étrange qui fait pour moi la saveur incomparable de l’écriture et le cœur obscur de chaque projet, qui renouvelle et approfondit les raisons non formulables qu’on a de continuer à écrire.

121Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

O. R. : Oui, je fais partie de ces écrivains qui ont besoin de lire pour écrire et qui cherchent dans les textes des autres des ébauches de réponses à des questions toujours reconduites. Mais cela n’est possible précisément que parce que la réponse n’est pas écrite noir sur blanc, il faut interpréter et inventer à son tour le texte qu’on est en train de lire pour la trouver. Je me souviens par exemple avoir relu l’Heptaméron de Marguerite de Navarre au moment d’écrire Éloge des bâtards, puisque la forme de mon livre reprenait d’une certaine manière la forme de ce livre-là, et jouait du récit enchâssé dans un autre, le temps du récit principal étant comme diffracté dans tous ces récits secondaires qui viennent bousculer la diégèse en même temps qu’ils la constituent. De même, parce que je cherchais à trouver de quoi nourrir un texte à la première personne du pluriel, un texte au « nous », j’ai cherché quel texte pourrait me faire entendre cette voix collective. Et j’ai trouvé ce type de travail sur le collectif par exemple dans Moi, Marthe et les autres d’Antoine Wauters (Verdier, 2018). Ces deux livres, extrêmement éloignés l’un de l’autre, ne m’offraient pas une méthode à appliquer mais ils me donnaient des indications, types de phrasé ou composition, que je pouvais explorer à mon tour : comment consacrer chaque chapitre d’un livre à une histoire rapportée alors que l’histoire principale se situe sur un autre plan que cette histoire rapportée ; ou comment faire alterner un « nous » collectif et un narrateur à la première personne, alternance qui floute à la fois l’identité du collectif et celle du narrateur.

122Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

O. R. : J’aime beaucoup dans mes textes écrire des phrases qui apparaissent comme des vérités et qui n’en sont pas. C’est même le sujet d’au moins deux de mes livres, Les Fantaisies spéculatives de JH le sémite (Verticales, 2005) et Les Sept voies de la désobéissance (Verticales, 2007), deux textes qui mettent en scène des personnages rendus fous par les sentences, proverbes et discours de vérités dont ils sont environnés. La prescription est en fait ce contre quoi ces personnages essayent de construire leur trajet de vie. Ce sont donc des prescriptions qui, sans être parodiques, désignent une certaine manière d’utiliser le langage qui fixe, contraint, raidit.

123Et j’ai écrit aussi des textes où la fonction de la phrase prescriptive peut être parodique au sens où des vérités provisoires sont énoncées pour être mises en cause et discutées sans cesse afin de donner lieu à de nouvelles prescriptions et ainsi de suite. L’écriture sentencieuse peut ainsi devenir un mode d’engendrement textuel et un moyen de contestation, un contre-discours de vérité. C’est par exemple le cas dans Ils ne sont pour rien dans mes larmes qui multiplie ce type de phrases faussement définitives sur le cinéma, phrases qui n’offrent que des lectures provisoires et éphémères sur cet art, preuve qu’il faut toujours relancer la discussion sur un art donné pour avoir une chance d’en saisir certains aspects. C’est sans doute ce qui fait aussi l’aspect humoristique de telles propositions dans ce livre-là, elles se présentent comme savoir absolu et s’avèrent en fait extrêmement discutables.

124Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

O. R. : Je pense qu’on peut faire de mes œuvres le même usage que celui que je fais des œuvres des autres. Les utiliser pour ouvrir de nouveaux possibles, frayer un chemin qui déplace par exemple la distinction entre fiction et documentaire, ou travailler sur le blanc et l’ellipse ou sur la transcription de la voix de témoins, etc. C’est aussi comme ça que j’envisage parfois certaines de mes lectures. Je me souviens par exemple de la lecture, pendant que j’écrivais Un singe à ma fenêtre (Verticales, 2022) de Jane, un meurtre de Maggie Nelson, un livre qui m’a montré qu’il n’était pas impossible d’écrire sur les souvenirs qu’on n’a jamais eus. Maggie Nelson revient sur l’histoire de sa tante, Jane, assassinée lors d’un voyage en stop, en 1969, à un moment donc où la narratrice n’est pas née. Cette histoire, elle ne la connaît que par ouï-dire et par personne interposée, autrement dit elle n’a aucun souvenir personnel de cette femme. Et pour raconter cette histoire, le récit qu’on lui en a fait, les bribes d’informations qu’elle a pu réunir et aussi tous les blancs et silences dont cette histoire est tissée, elle va recourir à la poésie. Cette liberté qu’elle manifeste à l’égard du récit (comme genre) et de l’histoire de sa tante, le choix délibéré qu’elle fait de la poésie (une poésie narrative et autofictionnelle) pour restituer quelque chose d’une mémoire perdue, m’a été d’un grand secours pour écrire Un singe à ma fenêtre, à un moment où je n’arrivais pas à sortir du piège dans lequel j’étais tombée : comment raconter dans un livre le souvenir perdu et l’oubli. La lecture de ce livre de Maggie Nelson m’a vraiment sortie de l’impasse et m’a permis d’écrire les trente dernières pages de mon livre, pages qui rompent avec ce qui précède et adoptent une forme et un ton très différents. Grâce à Maggie Nelson, je n’ai pas cherché à harmoniser mon livre ou à en lisser la forme, j’ai accepté, alors que j’étais manifestement en train d’écrire un récit, de passer aussi par la poésie. Même si mon livre ne ressemble en rien à celui de Maggie Nelson, j’estime que cette lecture, à ce moment-là de mon parcours, m’a ouvert un chemin, m’a donné le droit de me libérer du genre littéraire, de ne pas être enfermée par les attendus de la forme-récit. Et je suppose et espère que mes livres pourraient jouer le même rôle auprès d’autres écrivains, leur offrir des possibles et les libérer (les dérouter) de formes contraintes dans lesquelles, parfois, ils sont enfermés.

125L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

O. R. : L’écriture est une activité qui prend des formes multiples car j’écris des textes assez différents et sur des thèmes divers (même si ces thèmes, souvent, se recoupent). De ce point de vue, difficile de parler de mode d’emploi de l’écriture en général car chaque texte exige de se plier à une logique nouvelle. C’est d’ailleurs ce que je recherche en écrivant : découvrir à chaque fois comment dire et donc comment écrire, parce que rien n’est jamais donné d’avance. D’ailleurs, je n’ai pas le sentiment d’avoir appris en écrivant des choses qui me permettraient de ne pas me tromper, d’avancer avec sérénité et assurance, de savoir d’emblée ce que j’ai une chance de réussir et ce qui sera voué à l’échec. À chaque nouveau projet, cette question de la forme et de la possibilité d’aller au bout est reconduite et il n’y a aucun moyen pour moi de l’éviter. Autrement dit, même si j’ai appris beaucoup de choses en écrivant, je n’ai pas appris la certitude et je n’ai jamais l’assurance qu’un projet encore embryonnaire ira effectivement à son terme.

Pierre Senges

126Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

P. S. : Les manuels me glacent, surtout ces manuels remplis de clés plates, de mèches d’un quart de pouce, d’emmanchements cylindriques et de mandrins à bague ; les modes d’emploi sont d’agréables passe-temps surtout s’ils sont imprimés en corps 4 et traduits du mandarin ; les méthodes sont affriolantes si elles sont des méthodes de langue et enseignent à prononcer le ř tchèque, que même Václav Havel avait du mal à dire, ou le d danois qui, parfois, ne se prononce pas.

127Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

P. S. : Il m’arrive fréquemment de trouver refuge dans les textes littéraires, certain de n’y trouver ni conseils, ni prescriptions et encore moins de mots d’ordre, sauf sous une forme burlesque ; les recettes de cuisine de Hilda Hilst dans ses Contes sarcastiques sont infaisables, c’est ce qui fait leur charme. « Prenez un trognon de chou et deux petits choux pommés. Ficelez soigneusement […]. » (Hilst, [1990] 1994, p. 61)

128Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

P. S. : Peut-être, je suis bien trop paresseux pour aller vérifier ; s’il s’agit de formes, alors elles sont nobles et à disposition, comme si elles étaient tombées depuis toujours dans le domaine public (ce qui est d’ailleurs le cas) ; y recourir est le devoir de chacun. Les recettes de cuisine (celles de Hilda Hilst, celles de Manuel Vázquez Montalban, celles de Roland Topor, celle de Carlo Emilio Gadda parlant du risotto, celles de Joseph Delteil, celles de l’anonyme auteur des Cent curiosités au tofu) sont un genre littéraire parmi les plus séduisants. En plus d’écrire un livre de cuisine, il faudrait écrire un ballet inspiré de la danse des agents de bord quand ils délivrent les consignes de sécurité (mais un tel spectacle a sans doute été déjà imaginé, écrit, conçu et monté à l’opéra Bastille).

129Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

P. S. : J’espère que non ; quelqu’un, paraît-il, a dénoncé un jour la posture du pseudo Noé de Zoophile contant fleurette, comme inadmissible figure de prédateur sexuel entouré, dans son arche, d’un échantillon exclusivement féminin du monde animal : c’était là une façon de lire une fable avec l’intention de l’appliquer (ou en la supposant applicable).

130L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

P. S. : Il faudrait trouver le symétrique au mode d’emploi de la lecture proposé par Giorgio Manganelli (pour Centurie) :

131Acquérir le droit d’usage d’un gratte-ciel qui ait autant d’étages qu’il y a de lignes dans le texte qu’on va lire ; placer un lecteur à chaque étage, livre en main ; confier une ligne à chaque lecteur ; à un signal donné, le Lecteur Suprême commencera à se précipiter du sommet de l’édifice, et au fur et à mesure de son passage devant les fenêtres, le lecteur de chaque étage lira à haute et intelligible voix la ligne qui lui est destinée. (Manganelli, [1980] 1990, 4e de couverture)

Pascale Seys

132Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

P. S. : Absolument pas et souvent pour le pire, estimant erronément que l’on peut arriver à faire fonctionner une machine rien qu’à coup d’intuition pure, en s’imaginant que le cerveau d’un ingénieur infuse nécessairement dans celui des usagers.

133Sauf les auteurs à listes comme Perec ou les artistes comme Buren qui ont érigé la répétition et la banalité au rang d’un véritable style, la littérature même la plus descriptive échappe à la prescription et au mode d’emploi. Si les recettes sont géniales à suivre pour qui veut ne pas rater un plat, c’est l’inventer qui reste prodigieux. Une recette dès lors qu’elle s’applique peut donner des résultats fiables et prévisibles – les névrosés adorent les recettes – mais n’est-ce pas d’abord le saisissement de l’imprévu qui est jouissif ? Ce moment de surprise si particulier lorsque l’on s’exclame, l’âme ravie : « Ça alors ! »

134Vous arrive-t-il de lire des textes littéraires en quête de conseils, de prescriptions ou de mots d’ordre ?

P. S. : Jamais.

135Recourez-vous dans votre œuvre à des formes prescriptives ? Lesquelles ? Quel statut (sérieux, parodique, documentaire etc.) leur accordez-vous ?

P. S. : Le seul ordre littéraire que j’aie jamais donné a consisté à déplacer un éléphant, mais pour une bonne raison : ôter le poids de ce qui donne à souffrir. Pour le reste, les circonvolutions abondent : probablement, sans doute, il est possible, ne pourrait‑on imaginer. Poser la question Et vous, qu’en pensez-vous ? est « probablement » l’anti-prescription par excellence.

136Pensez-vous que l’on puisse appliquer vos œuvres ? Comment ?

P. S. : C’est une question passionnante parce qu’elle revient à interroger le lien qui articule un mot ou un ensemble de mots qui font sens et une possibilité d’action. Les mots peuvent-ils modifier le réel ? Je le crois. Dans un passage d’une œuvre littéraire célèbre où les paraboles coulent à flots, un centurion romain demande : « Dis seulement une parole et je serai guéri ». Il me semble que cette phrase résume exactement le pouvoir des mots et du langage sur le réel. Les psychanalystes, les médecins et les professionnels des soins de santé le savent. Ils écoutent, ils répondent. Ils disent des mots à quelqu’un pour qu’ils s’accompagnent d’une action même désespérée, c’est-à-dire des paroles qui génèrent de l’inédit, de l’invention, du changement. Quand Rilke déclare à la fin de son poème sur le Torse d’Apollon : « Tu dois changer ta vie », ces mots sont si forts qu’il se passe quelque chose qui conduit nécessairement à s’interroger sur ce qui devrait changer. C’est un moteur très puissant.

137L’écriture a-t-elle selon vous un mode d’emploi ?

P. S. : Un mode d’emploi a, me semble-t-il, moins à voir avec l’écriture elle-même qu’à ce qui nous rend disponible à l’écriture. Les mots nous saisissent s’ils le veulent et quand ils veulent. Ils sont libres. En revanche, la discipline ou le mode d’emploi pour qu’éventuellement les mots nous fassent la grâce d’être, c’est de travailler à leurs conditions d’apparition. Le silence d’une pièce, un temps long devant soi, la silhouette protectrice d’un chat, des conversations riches avec des gens qu’on admire et des litres de thé sont une partie de la recette.

Pierre Vinclair

138Êtes-vous amateur·rice d’« ouvrages pratiques » : manuels, modes d’emploi, méthodes, tutoriels, etc. ? La littérature a-t-elle partie liée selon vous à ce type de discours ?

P. V. : Nous naissons au milieu de machines dont nous ne comprenons pas le fonctionnement ; on nous l’explique parfois. Au fur et à mesure que nous grandissons, de nouvelles machines viennent peupler ce monde ; lorsqu’il nous revient de les actionner, on nous fournit des brochures appelées modes d’emploi.

139Des machines et des modes d’emploi, voilà ce qui existe : comme la plupart des gens, sans être un « amateur », je suis un utilisateur reconnaissant du Guide du conducteur lorsqu’il s’agit de changer un pneu (le moins fréquemment possible).

140Pendant l’enfance, l’école nous a présenté certaines brochures qui, quoiqu’ayant tout à fait l’apparence des guides d’utilisateur, n’en étaient pas : elle nous invitait à nous y rapporter sans attendre qu’elles éclairent sur le fonctionnement d’une machine — ces brochures sans emploi sont « la littérature ».