La première case e(s)t la dernière : les deux bouts de la planche dans M le magicien… de Massimo Mattioli

1La relation entre le début et la fin d’une œuvre, régulièrement interrogée en littérature, éveille tout autant l’intérêt en bande dessinée. Comme le rappelle Harry Morgan au sujet des sémioticiens de la bande dessinée, « conformément à la méthode, les auteurs cherchent dans un lieu physique les termes d’une structure résumable dans un carré sémiotique. Ce sont souvent la première et la dernière vignette d’une histoire »1.

2Alors que Morgan trouve la démarche des sémioticiens inspirés de Greimas peu convaincante, Thierry Groensteen reprend à nouveaux frais l’intérêt stratégique que représentent ces cases, que j’appellerai « cases-limites ». « Lorsqu’elle s’articule à quelques-unes de ses semblables par une relation qui ressortit au tressage, la vignette s’enrichit de résonances qui ont pour effet de transcender la fonctionnalité du site qu’elle occupe, pour lui conférer la qualité de lieu. […] Un lieu est donc un site activé, surdéterminé, un site où une série croise (ou se superpose à) une séquence. Certains sites privilégiés sont naturellement prédisposés à devenir des lieux, notamment ceux qui correspondent aux positions initiales et terminales du récit, ou des chapitres qui le composent »2. Pour Groensteen, ces cases entrent souvent dans un jeu d’échos entre elles et avec d’autres cases, pour former un réseau qui peut courir dans les bandes dessinées, réseau d’images ou de motifs récurrents qu’il nomme tressage : « au sein du réseau, chaque vignette est dotée, par la mis en page, de coordonnées spatio-topiques qui lui attribuent un site. Ses coordonnées temporelles (ou chrono-topiques) lui sont conférées par sa place dans le découpage. Le tressage, lui, surdétermine la vignette en la dotant de coordonnées que l’on pourrait qualifier d’hyper-topiques, indiquant son appartenance à une ou plusieurs série(s) remarquable(s), et la place qu’elle y occupe »3.

3Le discours critique et théorique sur la bande dessinée s’est enrichi des apports de nombreuses disciplines, avant d’acquérir une autonomie désirée4, ce qui a lancé de multiples démarches de lecture. L’entrée dans l’album est souvent étudiée, en particulier avec l’analyse du « tressage », tout comme la comparaison entre le début et la fin, par exemple à travers l’étude de la symétrie ou de l’opposition entre situation initiale et situation finale5. Cela tient à plusieurs raisons : tout d’abord, la diversité sous laquelle se présentent les BD : en effet, entre le « roman graphique » en vogue en Europe depuis la fin des années 1970, ambitieux, qui concurrence clairement un genre spécifiquement littéraire, et les mangas humoristiques comme les séries d’Akira Toriyama, qui ne s’achèvent que pour se poursuivre, dont la fin à point nommé souvent tient à des raisons contingentes au récit, le rapport entre ouverture et clôture change du tout au tout. Entre les séries de BD obéissant à des conventions narratives très fortes, où le début et la fin sont soumis à des règles très précises, souvent identiques d’un album à l’autre, et les BD d’avant-garde qui reflètent des recherches formelles et/ou narratives, le fossé peut-être très grand – comme il peut être très réduit dans la relation qui nous intéresse. En effet, l’originalité peut être de présenter une ouverture et une fin conventionnelles entre lesquelles la BD déploie une suite de trouvailles ou d’incohérences narratives novatrices, par exemple dans Et c’est comme ça que je me suis enrhumée d’Étienne Lécroart ou Klass Kat de Gunnar Lundkvist. Mais on s’attend plutôt, dans le cas des BD expérimentales, à l’écart le plus grand entre début et fin (on peut penser à Lapinot et les carottes de Patagonie de Lewis Trondheim, qui derrière l’apparente banalité du titre développe un scénario aléatoire, aux rebondissements arbitraires, ou au Rêve prolongé de M. T., de Max).

4Les conditions de production influent également énormément sur le début et sur la fin d’une BD : dans certains cas, l’élaboration d’une bande dessinée se fait au coup par coup, sans que la fin soit toujours conçue à l’avance. La comparaison entre ces deux moments qui semblent parfois fortuits se révèle d’autant plus intéressante : on voit parfois combien l’évolution a amené à une fin que rien ne laissait présager, les éléments, les repères et les paramètres du début pouvant être complètement différents à la fin et avoir été remplacés par d’autres. Enfin, l’incipit varie en forme : prendra-t-on en compte la première et la deuxième cases, la première et la dernière bande (ou strip), la première et la dernière planches ? Le cas des recommencements est aussi à considérer, par exemple lorsque Jean-Claude Forest reproduit à l’identique les planches 3 et 73 de La Jonque fantôme vue de l’orchestre (sur 80 planches), en ne modifiant que le texte. Faut-il prendre en compte le paratexte, qui allie déjà image et texte, et comparer la couverture avec les extrémités du corps de la bande dessinée en tant que telle ?

5D’ailleurs, les jeux délibérés entre le début et la fin d’un récit abondent. Benoît Peeters avait déjà mis en évidence comment les jeux de symétries et de rappels dans une BD commençaient dès la couverture, à travers l’exemple de Nogegon des frères Schuiten, ou de Watchmen de Gibbons et Moore6. L’effet de cadre (au sens de récit-cadre) dans Little Nemo de McCay, où les images du lit et de la chute du lit encadrent la mise en images des rêves, vient souligner le rôle de limite narrative de ces cases. Les palindromes chez Verbeek (avec renversement de la planche) et chez les frères Schuiten (sur un album complet), généralisent le jeu de retour de la dernière case à la première par le recours systématique à la symétrie. La relation entre première et dernière case peut même se réduire au procédé rhétorique de l’inclusion : prenons l’exemple de la fin de La Nuit des totems de Savard et Forest, où le coffre purement décoratif que l’on aperçoit dans un coin du bureau de Leonid Beaudragon devient le point de passage du mauvais esprit haïda. Un effet de boucle se crée, avec ce retour au lieu de départ, et autour d’un objet présent dès la première planche mais sans signification. Le Début de la fin, de Marc-Antoine Mathieu, joue du lien entre le début et la fin dès le titre, mais surtout sur la pagination, puisque le volume se lit des deux côtés, chaque face de la couverture constituant un début, et le milieu de la BD réunissant la fin de chaque récit.

6La forme qui m’a paru s’imposer pour l’étude comparée de l’incipit et de l’explicit en BD est celle de la planche : sa rapidité d’exécution permet aux créateurs de penser pleinement, de manière efficace, à la fois subtile et dense, le rapport entre la première case et la dernière, et son aspect général, se présentant dans son intégralité au premier coup d’œil du lecteur, offre des possibilités de lecture qu’on peut aussi bien analyser d’un point de vue cognitif qu’esthétique (iconologique), du point de vue de la narratologie que de celui de la réception.

7Ensuite, il a paru possible de se limiter uniquement à la première case et à la dernière case. Il nous semble en effet que la dernière case effectue un retour à la case départ, et qu’ainsi prendre la planche par les deux bouts permet de comparer ces cases « clés », et d’isoler les changements minimes qui les différencient et qui apparaissent comme déterminant le trajet entre le début et la fin d’un micro-récit. La spécificité visuelle de l’image isole la case : on l’appréhende comme un tout, mais ce tout, cette unité comprend déjà de multiples éléments (couleurs, formes, disposition, personnages, échelle de plan, présence ou non de texte, lettrage, …) et contient des potentialités narratives finies mais nombreuses, et dont le média et les créateurs semblent de toutes façons ne jamais cesser de repousser les limites, en un jeu sur les conventions et les stéréotypes tout à fait original. Enfin, la dernière réplique fonctionne clairement comme une clausule, venant à la fois couronner le gag et conclure la planche.

8L’album M le magicien…7 de Massimo Mattioli (né en 1943) présente un intérêt indiscutable pour l’étude privilégiée de cette relation, pour plusieurs raisons :

9– les récits se présentent sous forme de strips puis très vite de planches, qui offrent une unité visuelle et narrative très grande.

10– l’importance du corpus (232 pages pouvant contenir de 15 à 36 cases) qui offre une évidente représentativité, comme elle multiplie les potentialités de variations et de différences dans la relation entre début et fin.

11– la présence de personnages et d’intrigues récurrents, dont la combinatoire est sans cesse renouvelée (qui rappelle le principe des personnages limités chez Charles M. Schulz, The Peanuts, et surtout dans Krazy Kat de George Herriman, auquel M le magicien rend hommage). Un petit magicien facétieux, des caméléons voraces, des fourmis ingénues, des fleurs espiègles, des Martiens malchanceux, forment le petit monde de ce recueil.

12– l’inventivité générale de Massimo Mattioli, qui use de certaines possibilités de son média pour en subvertir les conventions et réinventer à chaque fois le champ de la planche et du récit.

13Le corpus sur lequel je vais m’attacher à explorer le rapport entre incipit et explicit est la publication récente sous forme d’album de l’intégralité des planches prépubliées dans l’hebdomadaire Pif Gadget entre 1968 et 1973. Cette initiative de la maison d’édition de bandes dessinées L’association8 n’est pas innocente. Tout en cultivant la nostalgie d’une lecture d’enfance, elle reconnaît clairement l’héritage d’un créateur qui s’est davantage fait connaître par le sulfureux Squeak the Mouse.

14Pour mener la comparaison de la première et de la dernière cases d’une planche, je m’attacherai non pas à lancer une définition des cases liminales (savoir ce qui les différencie d’une autre case prélevée dans le reste de la planche semble dans ce cas précis illusoire), mais plutôt à en préciser l’interdépendance. Dans un deuxième temps, les changements souvent minimes de l’une à l’autre permettront de cerner le principe de métamorphose à l’œuvre dans ces cases. Enfin, je verrai dans quelle mesure l’étude de ces seules vignettes permet de reconstruire ou d’imaginer plusieurs gags ou récits fantômes qui auraient pu se dérouler à la place de la planche effective.

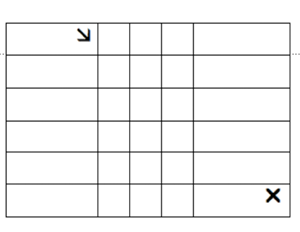

15Il est nécessaire tout d’abord de revenir sur la notion de planche et sur sa forme. En effet, il existe plusieurs types de planches, que Benoît Peeters s’est attaché à classer selon quatre conceptions de leur utilisation : utilisations conventionnelle, décorative, rhétorique, et enfin productrice9. Le type de planche le plus souvent utilisé par Mattioli dans M le magicien… est le cadre le plus conventionnel, celui que les dessinateurs surnomment « le gaufrier ».

16À cet espace conventionnel parce que répété sans changement, monotone, peut se surajouter la répétition des images, un procédé exploité notamment par Claire Brétécher, Hugo Pratt ou Lewis Trondheim10. Mattioli utilise à sa façon, comme une mise en scène de la vacuité, la répétition d’une même image sur l’espace de la planche, où seules la première et la dernière vignettes contiennent des différences. Dans la case initiale, une fleur crie : « AU SECOURS ! », et dans la case finale, la même fleur annonce : « PLAISANTERIE !! » à un escargot venu la secourir. Entre les deux, la même image est répétée dix-huit fois. Le temps se dilate entre les cases-limites, l’itération iconique venant signifier le passage du temps et l’absence d’action. L’espace de la planche semble vide, seulement ouvert à l’attente de la fleur, mais cette répétition souligne de façon remarquable le rôle déterminant des cases-limites : elles peuvent justifier à elles seules l’existence de toute une planche consacrée à la jonction entre elles, même s’il n’y a aucune action « intermédiaire ». Cependant, c’est cette apparente vacuité qui est déterminante pour le gag : tout repose sur le décalage entre l’urgence présumée de la situation et la lenteur du sauveteur, ce qui ne décourage pas la fleur, figée dans l’attente, tendue vers un dénouement qui coïncide avec la révélation de sa supercherie. L’autonomie des cases-limites est donc bien entendu ambiguë : elles semblent pouvoir se passer du reste, mais de l’entre-deux de la planche peut dépendre tout le sel de l’ensemble. Tout ceci rappelle aussi les jeux de dilatation et de contraction, d’addition et de soustraction dans la narration dessinée, le travail sur l’élasticité, dont parle Scott McCloud11 et qui a suscité quelques pages chez les membres de l’Oubapo. Les cases-limites peuvent donc déjà constituer un micro-récit, ce que confirme l’espace prédéterminé de la planche et la nécessité du gag, qui contraignent à prévoir un découpage rigoureux avec pour seul réceptacle de la chute la case finale.

17Le cadre de la planche est aussi un moule déformable, et les pages de M le magicien… apportent parfois des exemples d’utilisation décorative ou productrice de la planche. Ainsi du cas où la planche se transforme en damier dans lequel un caméléon attrape deux fourmis en trois coups (de langue). Ou du cas où une seule case montre la gueule béante d’un caméléon, sur la langue duquel cheminent deux fourmis dissertant sur l’art du camouflage du caméléon. Le jeu sur la planche peut mener aussi à l’autophagie, lorsque le caméléon mange à l’aide de sa langue élastique le bas des cases, mais ne laisse que le haut de la dernière et se fait disparaître (« Zut ! »). La planche peut aussi s’ouvrir à la mise en abyme, dans un rappel de la plaisanterie de la fleur, insérant la planche précédente, entre une reprise de l’appel au secours et la poursuite du récit (qui introduit avec une certaine sophistication des variantes du gag). Mais, plus frappante encore est la prise à partie du paratexte, lorsqu’un caméléon fait référence au titre de la série (« Jamais mon nom dans ce titre-là ! »), puis qu’il annonce lui-même la fin en criant le mot en dernière case. Dans un autre exemple, le mot fin, peint par une fourmi signant en tant qu’auteur la planche confirme l’appropriation des blancs de la bordure de la page par les personnages, tout en imposant une représentation parodique du dessinateur12. Toutes ces métalepses13, opérant à des niveaux divers, parviennent à perturber les lieux que sont les cases-limites, faisant du média lui-même non plus le moyen mais le sujet du gag. L’espace mouvant de la planche le devient plus encore si l’on prend en compte le rôle des lecteurs, et la possibilité d’une double lecture qui va intégrer tout ou partie de la planche, et privilégier alternativement les seuls jeux sur les limites, ou le fil d’une narration suivie.

18L’emplacement des cases-limites dans la planche induit deux modes d’appréhension de ces vignettes : une lecture horizontale, de gauche à droite, qui va fonctionner selon la logique du strip. Les cases sont prises dans leur rapport avec les autres, et en quelques coups d’œil la continuité narrative est assurée.

19Le mode de lecture d’une comparaison entre le début et la fin d’une planche repose sur la diagonale : l’œil passe d’une extrémité à l’autre de la planche, ignorant l’espace intermédiaire pour découvrir plus vite la fin. C’est en adoptant de manière empirique une lecture diagonale que l’on peut s’interroger sur le rapport, clair ou obscur, qui se crée entre ces vignettes, indépendamment de la suite de cases qui a amené à ce dénouement, en une reconstruction dont l’arbitraire est limité par les potentialités que recèle la première case et ce que la dernière case impose en clôture.

20Le va-et-vient entre les deux lectures, l’une continue, l’autre discontinue, permet ainsi en premier lieu de mettre en regard les cases-limites, puis de valider les liens qui peuvent se tisser entre elles.

21Benoît Peeters identifie déjà un principe de métamorphose à l’œuvre dans la bande dessinée, où chaque case va se voir répétée mais à coup de changements successifs14. Ce jeu de répétition de vignettes parfois à peine retouchées permet de dire en quelque sorte que la première case est la dernière, en une circularité apparente… Mais dans une identité factice, puisque tout se joue sur les différences même infimes, les détails qui les séparent. Il est possible de comparer alors les cases-limites suivant ce jeu de répétition et de différences, pour constater que, dans le cas de M le magicien, ce principe de métamorphose s’opère suivant différentes stratégies, toutes tournées vers le but de générer le « gag ».

22Le cas le plus simple est celui où s’instaure une symétrie entre la première case et la dernière. Un exemple montre une fourmi bottant le derrière du caméléon, tous deux tournés vers la gauche, tandis que la case finale montre la même action inversée, tournée vers la droite ( / ). D’un côté, on peut dire que le personnage « tourne le dos » à la suite de case, oriente son regard vers la gauche, à l’inverse du sens de lecture, comme pour regarder hors planche, ce que la posture symétrique à la dernière case confirme. Tournant le dos à l’entre-deux qu’est la planche, les cases-limites apparaissent comme un Janus bifrons, tourné vers le passé et l’avenir, qui laisse ouvert l’espace de la planche. Le mouvement régressif de la première vignette implique d’ailleurs d’une certaine manière la symétrie, puisque les lecteurs sont obligés de retourner les personnages pour poursuivre la lecture du récit vers la droite, alors que la dernière case incite à l’évacuation, à sortir de la planche pour aller de l’avant (tourner la page). Mais d’un autre côté, cette symétrie offre la possibilité de deviner un gag « cartoonesque » : l’arrivée par derrière, les pancartes de métro indiquant le trajet souterrain de la fourmi pour contourner son adversaire et le prendre à revers.

23C’est le détail ajouté à l’image reprise qui souvent garde une trace de l’entre-deux, et permet d’expliciter, parfois d’induire, ce qui s’est passé. Le principe de métamorphose apparaît alors à l’œuvre avec une grande économie de moyens. Un exemple de cases symétriques montre l’arrivée puis le départ du Père Noël, cette fois dans un mouvement de la droite vers la gauche puis de gauche à droite ( / ). Seul un détail permet au regard attentif de différencier un Père Noël d’abord vert, joué par des martiens déguisés, du véritable Père Noël. La comparaison permet alors de dévoiler un jeu de substitution. Détail savoureux : le faux Père Noël porte la traditionnelle hotte, alors que le vrai conduit une navette spatiale tout ce qu’il y a de futuriste… On ne saurait mieux suggérer que « l’habit ne fait pas le moine ». Une autre substitution, montrée de manière franche, peut masquer un détail révélateur : l’image de M devant une fleur s’écriant : « C’est le désastre écologique ! », puis l’image de M devant un vase de fleurs. La substitution semble s’expliquer par ce désastre écologique où une fleur vivante est remplacée par des fleurs coupées, mais le gag ne s’explique que si l’on prend en compte un vague gribouillis dans la dernière case : la fleur du début, ratatinée, tuée par la pollution, dépouille devant laquelle M enlève son chapeau et pose un vase de fleurs, qu’on identifiera, le contexte aidant, avec des chrysanthèmes.

24Une variante du gag de substitution apparaît cependant avec deux cases-limites non pas symétriques mais dupliquées. Dans la première, un lion, étiré par la course, poursuit M dans une case qui occupe toute la longueur du strip. La dernière reprend la première, mais c’est un tigre qui court après M, qui émet ce reproche : « Toi et tes conseils ! ». Une variante du thème de l’animal dangereux apparaît peu après, mais ce n’est plus un gag de substitution, c’est un gag de contournement. La première représente M, très calme, face à un taureau fou furieux. La dernière reprend la première en ajoutant le détail du gag de contournement : le bras de M s’est allongé vers l’arrière, retenant le taureau par la queue. Mais à ce gag s’en ajoute un autre, et la dernière case, comme le bras de M, s’est allongée pour contenir un autre élément : un deuxième taureau qui se rue sur M. La symétrie associée à la duplication prend le magicien en tenaille entre un danger maîtrisé et un danger libre, indompté.

25En reprenant ces remarques sur le principe de métamorphose, il est possible de rassembler les relations entre la première vignette et la dernière en un nombre limité de fonctionnements15. Si l’espace de la planche est bref, il n’empêche pas les transformations de s’opérer, et la valeur conclusive de la case finale valide la comparaison avec la case initiale. La relation peut ainsi être de l’ordre de :

26– l’excès, la prolifération, l’accumulation (« Ce soir, le ciel s’enrichit d’étoiles »), souvent lié à la substitution ou au rapport cause/effet, à bien distinguer donc.

27– la substitution sans opposition (Deux strips parallèles, même sens : un lion poursuit M/un tigre poursuit M).

28– l’exclusion, la suppression (Scène de plage ensoleillée répétée dans chaque case, mais dans la dernière la lune en est exclue, hors-cadre, pour laisser le champ libre au seul soleil) (« silence, s’il vous plaît ! »/ « RECALÉ ! », car la leçon donnée entre-temps n’a pas été sue et la fourmi s’est fait manger par le caméléon) (« J’en ai assez de ce château »/« Intervalle » : le dessinateur a disparu).

29– l’opposition heureux/malheureux, possession/perte, sommeil/affirmation de puissance (« la langue la plus rapide du Texas… ») (une fleur avec un ballon de baudruche/la fleur sans ballon, éclopée après une bagarre, une raclée) (La fleur a besoin d’être arrosée, puis elle prend un bain et réclame de la mousse de bain)…

30– le rapport cause/effet (le caméléon agacé par la célébrité de M/M frappé par un marteau en pleine volée) (M regarde une affiche de film d’horreur/M a des visions de monstres dans son lit [voir aussi excès]).

31Si les relations sont si faciles à retrouver entre la vignette initiale et la vignette finale, il serait donc possible de retracer le chemin parcouru de l’une à l’autre, d’inférer logiquement l’évolution qui mène de l’une à l’autre. Alors que tout début d’histoire génère des possibles narratifs16, la confrontation du début et de la fin permettrait de valider les hypothèses. Sur un trajet aussi court, un enchaînement clair de la première à la dernière case semble s’imposer comme un cheminement évident. Dans ces cas, la latitude laissée aux possibles est telle, que d’autres récits que celui qui a effectivement mené de la première case à la dernière peuvent naître. Ces récits fantômes ne naissent pas ici seulement à la faveur d’un détail du texte ou d’un possible non exploité, comme l’a mis en valeur Michel Charles17 en littérature sur de longues durées narratives, mais de la spécificité de la bande dessinée elle-même, ouverte comme on l’a vu à toutes les transformations et à tous les pièges.

32Par exemple, dans la première case, M déclare : « Cette nuit, le jour des rois, la bonne fée nous apportera des cadeaux… » (Il s’agit de la distribution des cadeaux la nuit de l’Épiphanie par la Befana en Italie, l’équivalent de la nuit de Noël en France.) La dernière case montre le caméléon, la panse distendue, posant une devinette : « … Devinez où est la bonne fée ? UH ? » Entre ces deux cases, on peut concevoir plusieurs trajets à partir des mots lancés par M : la planche portera-t-elle sur des rencontres avec la fée, sur les cadeaux qu’elle fera, ou sur un enchaînement de circonstances lors de cette nuit ? On ne peut « deviner » comment s’est déroulée la planche, même si le rapport entre les cases limites est évident et la devinette du caméléon transparente.

33Un autre exemple confirme l’évidence du lien entre les cases-limites, mais sans corroborer l’indépendance de l’entre-deux : dans la case initiale, une fleur traite un champignon dodu de « gros lard » ; la case finale montre le champignon amaigri s’admirant dans un miroir, pendant que la fleur s’éloigne en comptant des billets. Que s’est-il passé entre-temps ? En fait, si le champignon a maigri, ce n’est pas grâce aux services de la fleur, mais en courant sur la moitié de la planche pour chercher l’argent que lui coûtait la prétendue « potion magique » de la fleur. Le gag est bien contenu dans l’entre-deux, et non dans la relation entre les cases-limites. Cependant, la moitié de la planche s’est bel et bien changée en piste de course, comme pour amener plus vite à son but ultime — la dernière case, en une métaphore du parcours accéléré des lecteurs. Le gag invite surtout au dialogue entre la dernière case et la planche, la course finale contredisant la banalité de la conclusion. Le jeu avec les possibles narratifs repose bien sûr sur la manipulation des anticipations des lecteurs : à un scénario attendu va se substituer une autre histoire, moins attendue. La pertinence des liens entre les première et dernière cases est alors battue en brèche.

34À l’impression d’un trajet inexorable vers la dernière vignette s’oppose souvent l’abîme d’un écart irrémédiable entre les deux. La dissemblance entre les deux cases-limites peut empêcher de savoir ce qui s’est passé entre temps : ce sont les cas de conclusions sibyllines faisant allusion à des éléments apparus au cours de la planche. Cette double caractéristique, à la fois évidente et aléatoire, car reposant sur des effets de lecture et sur les performances des lecteurs, rappelle la double fonction de l’incipit en littérature : « la phrase initiale construit le sens et, à la fois, repousse l’accès au signifié global »18. En littérature, « l’incipit oriente un parcours narratif, un axe d’intérêt romanesque (par la création et la résolution d’énigmes), une disposition d’attente (par l’exposition d’indices et de signaux du dénouement »)19, mais il peut aussi être le lieu d’un piège. Et c’est bien de pièges qu’il s’agit très souvent dans M le magicien…, pièges matériels, pièges magiques, ou pièges narratifs, dans une tradition propre à la bande dessinée.

35Le principe du gag repose en effet sur une surprise ou un détournement, qui investit les lieux stratégiques de la planche ou du strip. Le personnage déterminant du magicien vient servir ce principe de manière un peu systématique, et c’est la reprise de personnages et d’intrigues récurrents qui va resserrer en une combinatoire finie le principe du gag. Cette limite conduit en fait les personnages à des interrelations absurdes, jusqu’à échanger des rôles canoniques, ce que met en valeur une mouche qui, survolant un caméléon, le gobe à l’aide d’une longue langue : « J’ai transgressé le scénario… » reconnaît-elle. À cette combinatoire qui tend à excéder les possibilités narratives vient s’ajouter chez Mattioli un jeu intertextuel de plus en plus important avec l’une de ses sources d’inspiration, la célèbre série nonsensique Krazy Kat de George Herriman20. La reprise du style graphique d’Herriman va parfois jusqu’au pastiche21. Les dernières planches de M le magicien… étalent ainsi les landes quasi désertes de Krazy Kat, paysages oniriques se transformant d’une case à l’autre. Dans l’un de ces paysages, M s’avance vers un piège à loup grand ouvert. La dernière case montre un lapin rose tenant en laisse un chien flairant une piste, suivi d’un autre piège trottinant à ses côtés : « Cherchez, cherchez encore monsieur l’agent… Je suis sûre que mon mari se trouve ici quelque part ! … Vous savez, il est sorti ce matin chasser les lapins, et il n’est pas encore rentré ! Mon pauvre Gaston, où es-tu ? » Entre le piège piégé et le lapin promu agent, venant en aide à un piège femelle dont le mari est tout de même parti « chasser les lapins », l’inversion est totale et le nonsense règne en maître. Avec M le magicien…, Mattioli élève la transgression du scénario au rang d’œuvre d’art…

36Que l’entre-deux soit impossible à déterminer, à deviner n’est pas si étonnant, quand il suffit au personnage principal de donner un coup de baguette magique pour que tout change, soit remis en cause (ou à sa place). Ces disjonctions de probabilité, pour reprendre l’expression d’Umberto Eco22, correspondent aux images « innocentes », d’où les lecteurs ne peuvent pas inférer grand chose. Même si l’on confronte deux cases-limites, il arrive qu’aucun lien clair ne s’établisse. Un exemple fait s’avancer tout à fait innocemment une fourmi féminine, aux longs cheveux blonds, à la robe bleue et aux longs cils, par opposition avec une dernière case où un caméléon penaud et interloqué, le museau tuméfié, confie : « Je voulais seulement la manger… » Pour unir ces deux images, les lecteurs doivent « torturer » leur encyclopédie, et ne plus faire appel aux représentations des rapports entre fourmis et caméléons, mais aux rapports entre hommes et femmes, pour comprendre la confusion que commet la fourmi entre des manœuvres de prédateur et des manœuvres de séduction maladroites. Il y a bien une relation, mais inattendue, Mattioli manipulant les lecteurs en les lançant sur la fausse piste qu’une encyclopédie commune pose comme attendue.

37Mais les deux cases peuvent n’apporter aucun indice sur ce qui s’est passé. M marche en lisant un magazine de BD, Pif plus exactement. Dans la dernière case, il maudit un oiseau qui vient de le souiller de sa fiente. Nul ne peut imaginer l’entre-deux, même avec pour indice la mise en abyme du périodique où paraissaient ces planches. Elle sert pourtant au passage de M dans une autre bande dessinée, en l’occurrence Corto Maltese de Hugo Pratt, pour une parodie qui ridiculise le fameux héros par le biais de la scatologie ornithologique… Cette planche qui mêle l’intertexte à la mise en abyme (la BD dans la BD) ne réserve aux cases-limites qu’une fonction enchâssante de cadre narratif. On atteint là la limite du rapport entre ces vignettes pourtant privilégiées. De lieux privilégiés, celles-ci peuvent à leur tour se vider de sens et masquer l’ingéniosité de l’entre-deux. Mais elles demeurent toujours des lieux déterminants et révélateurs, dans le sens où l’imprévisible, l’indécidable viennent couper tout lien, pour mettre à mal une logique aliénante dans l’espace de liberté qu’est la planche de bande dessinée. Que petit M vienne en aide au grand Corto manifeste une douce dérision dans l’hommage paradoxal, hommage doublé du rappel de la scène triviale d’un classique23. Cette incongruité tient presque lieu de manifeste, le héros comme les lecteurs ne sont à l’abri de rien, et Mattioli ne leur épargnera plus grand-chose avec certaines de ses œuvres suivantes, Squeak the Mouse ou Awop-Bop-Aloobop-Alop-Bam-Boom.

38De ce voyage dans le monde de M le magicien, on peut retenir plusieurs éléments. D’une part, la duplicité, le rôle double des cases-limites, qui peuvent remplir alternativement des fonctions opposées. Tissant une relation narrative claire, elles peuvent d’un côté s’investir de la potentialité d’un micro-récit, et posséder une relative autonomie par rapport au reste de la planche. D’un autre côté, elles peuvent ne servir que comme un simple cadre, un faire-valoir à l’entre-deux d’où un lien clair n’a plus lieu d’être dans un monde nonsensique. Ces fonctions demeurent cependant largement tributaires de la lecture : la capacité de percevoir les jeux sur les apparences et sur les « décrochements » encyclopédiques varie entre les lecteurs. Cette manière de problématiser la lecture sous le prétexte d’effets burlesques contribue à générer un regard critique sur la lecture, par les efforts constants de Mattioli de déjouer les « promenades inférentielles »24 des lecteurs, en recourant à la richesse d’invention qu’offre la bande dessinée. Bandes-pièges posant sous les pieds de leurs lecteurs fausses-trappes indécidables et fantômes nichés dans les cases, n’hésitant pas à subvertir les conventions paratextuelles, à recourir au pastiche ou à la mise en abyme, les planches de Mattioli ne sont-elles pas un merveilleux exemple de l’incommensurable distance qui sépare le début et la fin, et que ne cessent de combler d’infinies métamorphoses ?