Enonciation animale : Franz Kafka, Primo Levi, le singe et la poule

1. Animalité et sémiotique

1Hellzapoppin’ (1941) est un film américain très célèbre, un méta‑film qui raconte l’histoire de quelqu’un qui est en train de faire un film, avec beaucoup de difficultés : un film fou, absurde, qui traite, sur le mode burlesque, des us et coutumes des milieux du spectacle. Or, à un certain moment, voici un chien qui, montrant un ours parlant, parle lui aussi et dit : « c’est curieux, il y a un ours qui parle ! ». D’un côté, il y a un ours qui parle, et personne ne s’en inquiète ; l’ours parlant est étonnant pour le chien, pas pour les hommes : l’animalité est une bizarrerie seulement pour l’autre animal. D’un autre côté, il y a un chien qui parle, qui est une autre excentricité, mais, cette fois, personne ne s’en inquiète, ni les humains ni les animaux. Morale : dans ce jeu de normalité et d’anormalité se manifeste justement la question de l’énonciation animale, c’est-à-dire de l’animal qui prend la parole, en mettant en discussion toute la configuration narrative dans laquelle il parle.

2Or, pour la sémiotique la question de l’animal parlant est, d’un côté, une évidence, et, de l’autre, quelque chose d’impensé, c’est‑à‑dire un thème qui doit encore être travaillé sémiotiquement. Il s’agit d’une évidence parce qu’on a toujours étudié les animaux à l’intérieur de la fable, des récits, des romans etc., comme des acteurs avec des rôles actantiels très définis : sujet, objet, destinateur, destinataire… Mais il s’agit aussi de quelque chose d’impensé parce que, au fond, la grammaire narrative, dans ce jeu d’actants et d’acteurs, a en quelque sorte humanisé les animaux, en se situant, tout à fait instinctivement, à l’intérieur d’un épistémologie, ou si l’on veut d’une ontologie, sans doute, animiste. Ainsi, avant de discuter la question théorique de l’énonciation animale, il faut assumer au niveau épistémologique de la discipline la problématique inscrite dans la notion naïve d’animalité, et aussi d’humanité.

3A ce propos, il serait utile de faire une comparaison : on se souviendra que, lorsqu’on a commencé à poser la question des passions, la sémiotique a dû travailler en même temps au niveau théorique (introduire un surplus passionnel dans la dimension pragmatique de la narrativité), au niveau empirique (faire des analyses de dictionnaires, de textes, de discours etc.), au niveau méthodologique (construire d’autres modèles d’analyse), au niveau épistémologique(mettre en discussion l’évidence qui opposait, dans l’histoire de la pensée, la passion à la raison)1. Pour fonder une sémiotique des passions tous les niveaux de la sémiotique – empirique, méthodologique, théorique, épistémologique – ont donc dû être activés.

4Aujourd’hui, avec la question de l’animal, c’est presque la même chose : il faut faire des analyses, réfléchir sur les modèles, repenser à la théorie mais surtout accueillir les sollicitations d’autres disciplines (les dites animal studies) qui, aujourd’hui, sont en train de donner aux animaux des rôles tout à fait originaux dans la culture, la société, la politique, et peut‑être aussi l’économie. L’animal, de ce point de vue, n’est pas pour la sémiotique un objet de connaissance comme d’autres possibles, mais un thème qui demande de repenser l’économie de la sémiotique à part entière.

2. Multinaturalisme

5On connaît à ce propos les propositions théoriques de Philippe Descola2, quand il propose d’aller Par‑delà Nature et Culture, d’outrepasser ce « grand partage » qui a opposé une Nature, d’un côté, et plusieurs Cultures, de l’autre ; grand partage qui fait référence à une ontologie qui est la nôtre, c’est‑à‑dire le naturalisme3. On se souviendra que, pour Descola, le naturalisme (typiquement occidental et moderne) est seulement une des ontologies possibles dans les cultures humaines, selon laquelle entre humains et non-humains il y a une discontinuité d’intériorité et une continuité de physicalité. Dans beaucoup d’autres cultures il y aurait des partitions différentes, comme l’animisme (continuité d’intériorité et discontinuité de physicalité), le totémisme (continuité d’intériorité et continuité de physicalité) et l’analogisme (discontinuité d’intériorité et discontinuité de physicalité). D’ici l’idée d’un multinaturalisme, c’est‑à‑dire de plusieurs ontologiesqui se construisent en relation réciproque l’une à l’autre selon un modèle structural d’interprétation anthropologique générale.

6Le terrain de recherche qui pourrait être assez utile pour continuer à travailler sur tout cela d’un point de vue sémiotique est justement celui des animaux, ou, mieux, des relations entre humains et non humains dits « animaux » à l’intérieur des mêmes collectivités ou, si l’on veut, des mêmes sociétés. En d’autres termes, il faudrait travailler sur cette entité appelée « animal » qui, par principe, historiquement et peut‑être naturellement, habite sur le seuil entre nature et culture, biologie et société, et qui en même temps est dotée, au moins grâce au lexème qui le dit, de quelque chose comme « une âme ».

7Soyons clairs : aujourd’hui, comme tout le monde le sait, le thème des animaux est très à la mode. Dans les arts et les medias, où la figure de l’animal est très présente – littérature, arts plastiques, cinéma, journaux, télévision, sites internet, réseaux sociaux, etc. ; dans les sciences humaines et sociales, surtout la sociologie et l’anthropologie (où on parle beaucoup des « cultures animales »), mais aussi la philosophie, les sciences politiques, et la politique même, où la question, par exemple, des droits des animaux, comme celle d’un monde en commun avec eux, sont assez discutées ; dans la sensibilité sociale générale, où des phénomènes comme l’animalisme, le végétarisme, le véganisme, etc. ne sont plus des tendances culturelles d’élite mais sont en définitive très répandus parmi des sujets ordinaires. Or, d’un côté, il est bien clair, en général, qu’ilne s’agit pas d’une mode comme toutes les autres, parce qu’elle pose, au-delà du marketing culturel, une question très délicate : celle qui ne voit plus l’homme, seul, au centre de l’univers, avec des droits de domination sur tous les êtres du monde ; c’est pour cela que l’interrogation sur les droits des animaux est en même temps extrêmement rationnelle et tout à fait métaphysique, quasi religieuse, sûrement mystique : avec ce problème, science et spiritualité, biologie et transcendance se rencontrent. De l’autre côté, la mode n’est pas pour la sémiotique forcément un problème, à condition bien sûr de ne pas rester au niveau de la mode même mais d’assumer cette mode des animaux comme partie intégrante de notre corpus à construire : les discours sociaux sur les animaux feront donc partie de cette « zoosémiotique de seconde génération »qu’on est en train de construire4.

3. Zoosémiotique 2.0

8On pourra donc parler d’une « zoosémiotique 2.0 ». Mais pourquoi « zoosémiotique » et pourquoi « de seconde génération » ? C’est évident : pour reprendre une tradition de recherche, et la renouveler. Parmi les pistes de travail les plus rebattues de la sémiotique des années 60 et 70, il y avait la zoosémiotique, c’est-à-dire l’idée d’étudier les « langages » des animaux, un mouvement stratégique pour étendre le domaine d’application de la nouvelle science des signes au delà des langues et des cultures, en outrepassant ainsi la sphère de l’humain. Il y aurait des formes de communication aussi dans le royaume des animaux, que Th. Sebeok5, fondateur de la discipline, appelait signes naturels. Il y aurait des signes culturels et des signes naturels : idée fascinante, destinée à rencontrer, d’un côté, toute une série de réflexions très anciennes : quelles sont les lignes de continuité et de discontinuité entre homme et animal ? Le langage est‑il le « propre » de l’homme ? Ou plutôt est‑ce l’homme qui ne comprend pas les langages des « autres », y compris ceux des animaux ? En outre, la présence d’un langage comporte-t-elle aussi celle de quelque chose comme une conscience ? Et, de l’autre côté, tout le champ d’études de la nouvelle éthologie, qui exprimait sur la zoosémiotique un certain nombre de perplexités : à quelles conditions pouvons-nous dire qu’un animal parle ? Quelles sont les clauses minimales pour qu’un ensemble de signes constitue quelque chose comme un langage, ou, plus encore, une langue ? Et surtout, de quoi les animaux parlent‑ils ? Quels sont leurs arguments privilégiés (ou uniques) de discussion ? L’amour ? La faim ? Les dangers provoqués par les autres espèces ? En tous cas, ce type de projet zoosémiotique avait une visée très claire : montrer l’importance et la puissance de la sémiotique, science récente qui devait s’affirmer sur les marchés du savoir. Ce projet avait aussi des présupposés implicites mais tout à fait évidents : les animaux habitent dans un monde à part, ils sont égaux partout, ils sont divisés en espèces qui ne se parlent pas entre elles, et surtout ils font partie d’une sphère autonome, et séparée de la société, qui est de l’ordre de la nature – nature, cette fois, pensée comme quelque chose qui existe quels que soient l’homme et ses cultures ; les hommes peuvent varier, les animaux non. Enfin, cette zoosémiotique de première génération visait à rejoindre un effet important : aller vers la « nature », démontrer que la sémiotique ne serait pas une discipline qui étudie l’homme mais une véritable science de la nature – geste parallèle à celui de la linguistique chomskyenne, à la recherche de légitimations supérieures.

9Il s’agissait, de toute évidence, d’un projet tout à fait sémiologique, fondé sur un paradigme du signe et du code, et non pas de la signification et de la textualité ; un projet qui travaillait en termes de substances et non de formes (on distinguait en fait entre types de communication visuelle, acoustique, chimique, tactile, etc.) ; et enfin, pour revenir à nos questions, ce genre de zoosémiotique relevait d’une idéologie scientiste et d’une ontologie naturaliste.

10L’idée de renouveler la zoosémiotique, de fonder une « seconde génération » de cette discipline, implique donc d’abandonner les limites de la première, en travaillant dans les termes d’une sémiotique du discours et de la culture, sur le fond des questions ouvertes du multinaturalisme. Ainsi, plutôt que se poser la question du comment les animaux parlent, et s’ils disposent d’une conscience, de quelle nature serait leur activité langagière et cognitive, etc., il sera plus utile d’analyser comment ils sont parlés à l’intérieur de discours sociaux, et, parallèlement, comment ils deviennent sujets et objets de toutes les activités pragmatiques cognitives, passionnelles et sensorielles présentes dans les différentes sociétés ; en somme : quels types de relations narratives ils entretiennent avec d’autres acteurs humains et non-humains – en mettant entre parenthèses, sinon en l’éliminant totalement, l’idée préconçue selon laquelle les animaux relèvent du royaume de la nature et les hommes de celui de la culture. La question, de ce point de vue, ne sera plus de calculer « combien », « quelle quantité » de l’animal est dans l’homme (en termes, par exemple, d’agressivité, d’instinctivité, etc.), ou, au contraire, d’évaluer si l’animal possède des caractéristiques spécifiquement humaines (comme le langage, la conscience, la capacité d’utiliser des instruments, etc.) ; mais, sémiotiquement, il faudra analyser si et comment l’animal fait sens, articule des formes de signification, produit des structures discursives et des récits, permettant donc la circulation sociale des valeurs – quelle que soit sa « nature » biologique ou son existence culturelle.

4. Entités humanimales

11Le travail de Vinciane Despret6, qui a élaboré une socio‑anthropologie des pratiques éthologiques, nous donne des indications importantes pour notre propos. Entendre l’éthologie comme discours scientifique plutôt que comme science de la nature porte à constater que donner une certaine place, et un certain rôle, à l’animal entre les « royaumes de la nature » veut dire parallèlement, sinon subrepticement, l’insérer parmi les articulations du social, parmi les institutions de la culture. En d’autres termes, le geste scientifique est aussi une action politique. Ainsi, par exemple, le prince russe Kropotkine, théoricien de l’anarchisme, était un excellent expert du monde animal et des populations dites primitives, parce qu’il était à la recherche d’une communauté parfaite.

12Comme beaucoup d’autres chercheurs, V. Despret considère qu’il faut justement travailler sur ces « communautés hybrides » qui réunissent hommes et animaux, avec des relations variables entre eux, à partir des pratiques les plus diverses. En d’autres termes, les sociétés humaines sont à analyser avec un regard ethno-éthologique portant sur des entités complexes que, avec Donna Haraway, elle appelle « humanimales ». En introduisant un colloque à Cerisy-la-Salle sur cet argument, V. Despret est très claire :

Nous nous sommes préoccupée, non seulement des animaux avec lesquels des humains échangent des services, des informations et des affects (« espèces compagnes », animaux de service et animaux de ferme), mais aussi des animaux sauvages qui vivent libres et plus ou moins indépendants des établissements humains. Nous avons donc évoqué des animaux qui importent à certains d’entre nous, soit parce qu’ils partagent leur espace quotidien, soit parce qu’ils sont au travail avec eux, soit parce qu’ils les chassent, s’en défendent ou les protègent, soit enfin parce qu’ils en font un objet d’étude ou de réflexion.7

13Cela veut dire, entre autres, que l’affirmation très fréquente chez les philosophes – « des animaux nous ne savons rien » – peut conserver tout son sens seulement à l’intérieur d’une ontologie naturaliste, qui pense la connaissance comme le résultat des expériences scientifiques dites « pures » ne nous donnant, par principe, qu’une seule vérité possible. Or, si on utilise un regard ethno-éthologique, ou, de notre point de vue, sémiotique, cette affirmation se révèle forcément fausse. Parce que, comme nous l’enseigne la grammaire narrative, dans l’immanence de nos pratiques sociales concrètes sont impliquées des formes de savoir, tacites et implicites, et des formes de valorisation. De plus, ces formes sont tout à fait explicitables à partir d’une analyse de parcours et de valeurs narratifs. C’est Propp, et peut‑être Aristote un peu plus précocement, qui nous ont enseigné qu’à partir des suites d’actions on peut reconstruire les motivations psychologiques, et donc la dite « intériorité », des acteurs narratifs. En d’autres termes, si nous ne savons rien de ce que les animaux pensent, nous connaissons très bien, en tous cas, ce qu’ils font, entre eux et avec nous : savoir suffisant pour reconstruire la signification de leur existence ni naturelle ni culturelle mais, en tous cas, sociale.

14Cette forme de savoir sur l’animal, selon V. Despret8, n’est pas une connaissance « ascétique », celle d’un observateur externe qui fixe son regard objectivant sur une nature imaginée comme universelle et nécessaire, mais le geste engagé d’une subjectivité qui intervient sur le terrain, en mettant un jeu ses passions, ses valeurs, et participant activement au contexte. C’est par exemple le cas étonnant de Jane Goodall, qui se refusait d’observer les chimpanzés de l’extérieur. En s’infiltrant dans leur propre vie sociale (famille, affects, élevage, etc.), elle a réussi à bouleverser les idées darwiniennes (et freudiennes) sur les singes « jaloux », où un seul exemplaire masculin dominerait tous les autres. En mettant en jeu son être de femme sensible plutôt que de scientifique traditionnelle, Jane Goodall a compris l’importance de la féminité parmi les chimpanzés et a ainsi mis en évidence la centralité de la maternité dans leurs « culture ». C’est pour cela que le titre d’un des livres les plus intéressants de V. Despret9 reprend une prophétie biblique : Quand le loup vivra avec l’agneau ; la connaissance ethno‑éthologique est toujours pragmatique : il faut connaître les animaux pour pouvoir les comprendre, et pour intervenir dans leur vie avec nous10.

5. Valeurs et valences

15En ce qui concerne de plus près la question de l’énonciation animale, il vaut la peine de relire deux textes littéraires où il est question d’animaux qui prennent la parole, en bouleversant tout à fait les valeurs traditionnelles sur lesquelles se fondent la société et la culture, mais aussi leurs valences – les valeurs des valeurs : c’est‑à‑dire les présupposés implicites qui rendent possible, subrepticement, la prise de parole typiquement humaine, à savoir l’énonciation telle que nous la connaissons – tout en indiquant ses limites constitutives, et donc aussi les conditions de son éventuelle extension théorique. On verra par exemple que l’énonciation animale comporte – dans le premier cas – non seulement un appareil formel de type verbal, ou proto-verbal, mais aussi un faire signifiant très spécifique, et une praxis gestuelle qui est constitutive de la prise de parole, à condition de considérer dans son intégralité l’interaction concrète, en acte, parmi les animaux mais aussi entre les animaux et les hommes, y compris – dans le second texte – d’autres types d’acteurs non-humains comme les machines et les fruits de la technologie.

16Plus spécifiquement, ces deux textes convoquent des problématiques très précises concernant l’énonciation. Le premier récit met en jeu une question relative aux genres du discours, à partir de son titre même : comment classer ce texte, à partir de quel « mode d’emploi » le lecteur peut-il donner un sens au discours, interpréter – et sanctionner – la narration ? Le second récit pose un problème concernant la typologie des textes : s’agit-il d’un récit fantastique, d’un véritable article de presse, ou plutôt d’un document que le gouvernement a fait circuler pour diffuser des informations fausses sur lui-même ? Dans les deux cas, il sera question d’indécidabilité, ou si l’on veut d’ambiguïté, d’ambivalence. Mais cette indécidabilité ne sera opératoire que du point de vue des humains, seulement si on conserve en effet la position interprétative qui est typique du naturalisme occidental de la modernité. Du point de vue de l’animal, au contraire, où le naturalisme n’a plus ses conditions de pertinence, le texte retrouve sa cohérence sémantique, ses parcours herméneutiques.

.

175.1. Le premier récit est donc un petit texte de Franz Kafka intitulé, en français, « Rapport pour une Académie » (Ein Bericht für eine Akademie, 1917), où il est question d’une transformation de l’animal, un singe, en homme : une sorte de parodie de l’évolution darwinienne. C’est exactement le contraire de la très célèbre Métamorphose : texte où, comme on le sait, un homme devient animal. Le phénomène du devenir animal, comme l’ont remarqué G. Deleuze et F. Guattari11, est central dans l’œuvre de l’écrivain tchèque, dans la mesure où les procédures de transformation, les formes du passage, sont bien plus importantes que l’animal ou l’homme en soi. Chez Kafka, la métamorphose ne s’accomplit pas totalement : il y a toujours un reste, un être hybride, un acteur qui n’est plus homme sans être tout à fait animal.

18Comme I. Pezzini12 l’a remarqué, Gregor Samsa, dans la Métamorphose, a déjà le corps d’un animal au début de l’histoire, et il doit plutôt apprendre à être animal, à penser comme un animal, à avoir les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes programmes d’action à partir des mêmes valeurs : et quand il parvient à rejoindre tout cela, il se laisse mourir. Dans notre conte, c’est plus ou moins la même chose sinon qu’à la fin c’est le singe qui, devenu presque homme, se moque des hommes, sans avoir toutefois la possibilité de retrouver une véritable forme de liberté. Une autre différence pertinente entre les deux textes est que, dans le deuxième, l’énonciation est à la première personne : c’est le singe qui raconte son histoire sous la forme d’un rapport académique. Histoire de sa capture en Afrique, de son transport en Europe sur un navire où il reste enfermé dans une cage, et où, pour retrouver une possibilité d’évasion (une « ligne de fuite », comme le diraient Deleuze et Guattari), il décide d’apprendre, petit à petit, les spécificités des formes de vie humaines, ou mieux, ce qu’il croit être ces spécificités, à partir de son regard constitutivement halluciné, lointain, étranger, autre. Progressivement le singe comprend (ou croit avoir compris) : les hommes aiment trois choses, cracher, fumer la pipe, boire de l’alcool. Pour être accepté des hommes, et peut‑être libéré, le singe fait le singe, fait ce qui par stéréotype est le propre des singes : il décide d’imiter ces gestes fondamentaux des hommes, et commence à cracher, à fumer, et, avec plus de difficultés, à boire de l’alcool… Ainsi, il met en œuvre un régime de véridiction redoublé : le singe croit faire des choses typiques des hommes, et en cela devenir humain, pour se faire accepter dans la communauté des hommes ; mais les hommes qui le regardent, en s’amusant beaucoup, croient qu’il fait des choses typiques d’un singe.

19Voilà donc une double métamorphose : le singe est devenu un homme de spectacle, tandis que les hommes terribles qui l’ont capturé sont devenus des spectateurs très aimables, des gens qui s’enchantent d’un singe à la recherche de sa liberté. La proie a dû se transformer en homme de spectacle, pour réussir à transformer ses prédateurs en spectateurs ; mais en même temps, ses prédateurs l’ont transformé : il n’est plus un singe sauvage, une simple proie, il est devenu un comédien, il a été élevé, qualifié. Ainsi, quand il arrive en Europe, il est envoyé dans un cirque où il va continuer à travailler pour « se former », à savoir devenir de plus en plus un homme. A la fin, il devient un personnage de spectacle très célèbre, et il prend des leçons pour apprendre à être encore davantage un homme (et/ou, en même temps, à être singe de cirque ?). Enfin, lorsqu’il est à l’apogée de sa carrière, il vient, invité par une académie, raconter son histoire… Comme pour l’ethno‑éthologie de V. Despret, la transformation n’est donc pas unilatérale mais réciproque, et la domestication de l’animal n’est pas une perte de sa nature mais bien une naturalisation ultérieure, qui se donne en fonction de la transformation parallèle des humains.

20Un trait encore plus intéressant de cette histoire est qu’elle est lue par un énonciataire qui la suit pas à pas, en connaissant phénoménologiquement les étapes du discours du singe, et il le fait, bien sûr, à partir du titre du texte. Le lecteur doit donc comprendre qu’il ne s’agit pas d’un véritable rapport académique, présenté par un professeur, mais d’un singe – devenu homme, et professeur – qui raconte son histoire comme témoignage d’une vie extraordinaire, une vie qui est une parodie de la théorie de l’évolution. Mais s’agit-il vraiment d’un professeur, d’un scientifique ? ou plutôt d’un singe qui raconte ses expériences de vie, après être devenu un comédien ? Ou encore, peut‑être, il ne s’agirait ni d’un professeur, ni d’un singe, ni non plus d’un rapport académique, mais d’un numéro de cirque, où un singe, ou plutôt un homme de cirque qui se montre comme un singe, raconte par simulation l’histoire comique d’un singe qui croit un peu trop aux théories de Darwin… en croyant être un singe qui s’est transformé un homme.

21Voilà donc un régime de croyance que Todorov13 aurait appelé fantastique : celui d’une indécidabilité a priori, et donc d’un savoir qui s’adapte aux contextes, qui refuse l’ascétisme objectivant du naturalisme pour vivre ensemble aux acteurs – les humanimaux – qu’il étudie. Qui parle dans ce texte ? Et aussi : à qui parle‑t‑il ?

22Enfin, nous pouvons remarquer qu’on a ici précisément le contraire de l’expérience de Gregor Samsa : le singe est devenu un homme, il pense comme un homme, il a presque la morale des hommes, mais il a encore le corps et l’affectivité d’un singe. Il est poilu, et ses passions sont bien peu humaines : il n’a aucune honte à baisser ses pantalons pour montrer au public ses blessures, et quand il s’agit d’avoir des relations sexuelles, c’est aux singes que vont ses désirs, quoiqu’avec une certaine pruderie :

Le soir, il y a presque toujours représentation et mes succès ne peuvent sans doute plus être dépassés. Quand je reviens à une heure avancée de banquets, de sociétés savantes ou d’un tête-à-tête agréable, une demoiselle chimpanzé à demi dressée m’attend chez moi et je m’abandonne avec elle aux plaisirs de notre race. Le jour, je ne veux pas la voir ; elle montre en effet dans ses yeux l’égarement de la bête dressée ; je suis seul à le remarquer et je ne peux pas le supporter.

.

235.2. L’autre texte auquel on peut faire référence est un petit récit de Primo Levi, « La censure en Bithynie », recueilli dans ses Histoires naturelles14. Le contenu narratif est très simple. Dans le pays imaginaire de Bithynie augmente « la nécessité de la censure », mais il n’y a pas de personnes en nombre suffisant pour effectuer le travail nécessaire. Il s’agit d’un emploi bien payé, mais dangereux pour la santé physique et mentale ; les êtres humains ne veulent donc pas le faire. On tente l’automatisation, mais les machines font de nombreuses erreurs, en mettant en prison des innocents ou en laissant sortir des coupables. On se déplace ensuite vers les animaux, mais les chiens, les chevaux et les singes montrent une sensibilité excessive et trop d’intelligence pour une opération de routine de cette sorte. Enfin, on décide d’utiliser les poules, qui se montrent parfaites pour effectuer cette censure de masse, parce que facilement conditionnables. Le problème est donc résolu : les poules seront utilisées dans tous les bureaux de censure du pays.

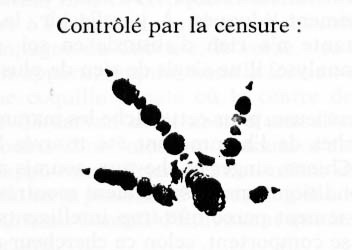

24Et le texte se termine en vérifiant – de façon autoréférentielle – le bien-fondé de ce choix, avec une sorte de timbre officiel (« contrôlé par la censure ») comportant au-dessous, comme une signature, l’empreinte d’un pied de poule :

.

.

25La forme qui articule ce contenu est bien plus sophistiquée. Tout d’abord, il s’agit d’une histoire qui, dans le registre très clair de l’ironie, devrait être inscrite dans le genre de la science-fiction, dont il est bien connu que Levi l’aimait et le pratiquait souvent. Ce genre n’implique pas, pourtant, une attitude fantastique qui utilise le langage de la science, ou un travail inventif au sein de l’imaginaire de la technologie. Au contraire, il s’agit d’un véritable Gedankenexperiment, une expérience de pensée très similaire à celles pratiquées souvent dans la recherche en laboratoire, réarticulé ici sous forme d’un récit qui répond implicitement à la question : « Qu’est‑ce qui pourrait arriver dans l’avenir si certaines situations ou attitudes du présent étaient radicalisées jusqu’à leurs extrêmes, mais possibles, conséquences ? ». Réponse : la pratique de la censure généralisée exigera un grand nombre de censeurs, et on aura besoin de les chercher partout, parmi les machines, parmi les animaux, même parmi les poules. Une sorte de « prophétie », une argumentation figurative, non sans ironie qui, en atténuant les conclusions, vous fait sourire amèrement.

26Mais l’ironie, on le sait15, est un régime énonciatif très particulier, parce qu’il redouble les énonciataires : il y a un premier énonciataire qui interprète le discours à la lettre (et c’est ici le cas de l’animal « stupide ») ; et un second énonciataire (ici le lecteur de Levi) qui, au contraire, sait qu’il doit renverser le sens, et lire le texte comme une critique des gouvernements qui utilisent la censure sur les pratiques culturelles et communicatives. D’autre part, cependant, il faut mettre entre parenthèses le thème central de la censure, pour s’interroger sur les façons de la pratiquer. Ce qui importe est que, dans cette expérience de pensée qui est le récit de Levi, l’animal et l’homme se constituent réciproquement : l’homme est réduit à être jugé par une poule. Mais cela suppose que les animaux et les humains font partie de la même société, ainsi que les chiens, les chevaux, les singes et d’autres mammifères.

27Il n’existe pas, donc, une « bordure » de principe, un « grand partage », entre l’humain et le non humain, mais un mélange constant parmi des acteurs, différents seulement – comme chez les animistes – par leur image extérieure. Il y a des acteurs en jeu avec leurs programmes d’action et de passion, leurs objectifs et leurs valeurs. Et si les mammifères, par exemple, ont trop d’esprit de finesse pour être de bons censeurs, les poules, en ayant moins, peuvent très bien viser les objectifs du pouvoir : la censure.

28De plus, ce mélange narratif, avec des animaux et des hommes, implique aussi la technologie. Il y a une machine à cartes magnétiques pour la censure, qui est perçue comme faible parce qu’elle ne tient pas compte des fautes de frappe ou des métaphores. Mais il y a avant tout la construction machinique de la censure, délirante dans sa détermination fonctionnaliste, dans son désir d’obtenir un résultat à tout prix. Cette imbrication des acteurs humains et non-humains est exprimée comme un développement narratif : d’abord les hommes (qui tombent malades), puis les machines (qui sont inexploitables), puis les mammifères (trop sensibles), et enfin les poules (parfaites). Voilà un dispositif (comme l’hôpital ou la prison analysés par Foucault) où les humains et les non-humains établissent une forme unique d’expérience sociale, et où le pouvoir est à la fois répandu et fragmenté, ainsi que le discours qui en parle : le texte que nous lisons, en passant le test de la censure préalable de la poule, en fait partie.

29Enfin, il faut se poser la question spécifique de l’énonciation narrative : qui parle dans le texte ? Nous savons que dans ses « histoires naturelles » Levi utilise souvent la forme de la mise en abyme, de la parole racontée, de l’histoire dans l’histoire, ou, comme dans ce cas-là, de la fiction d’une parole antécédente qui va se poursuivre. Notre texte commence par « J’ai déjà dit un mot de la pâle vie culturelle de ce pays », où, bien sûr, il n’est pas important d’établir si effectivement, quelque part, Levi avait déjà parlé de la Bithynie. Ce que nous importe c’est que l’énonciateur construit par le discours fait référence à sa parole antérieure, à une sorte de « cadre » communicatif où il avait déjà stipulé le contrat de véridiction avec son propre lecteur ; l’effet de sens est donc clair : « vous pouvez me croire ». Mais qui est cet énonciateur ? On ne le sait pas, bien que, dans le cours de son récit, se manifeste progressivement un sujet qui semble adhérer à l’idéologie du pouvoir de laquelle il est en train de raconter les destins. On lit des passages comme : « intéressante est la solution », « l’efficience de la police de la Bithynie », « le travail des censeurs, comme on le sait, est difficile et compliqué », « les résultats ont été excellents », etc.

30Mais la chose la plus intéressante est l’empreinte finale de la poule, un trait iconique dans le langage verbal qui est bien plus qu’un simple jeu sémiotique dans le texte littéraire. Ce qui émerge c’est une voix différente de d’habitude, celle de la censure effectuée : effectuée par un animal qui n’est pas tant l’objet de l’énoncé narratif que, aussi et surtout, un sujet secondaire de l’énonciation du récit. Avec des rôles très particuliers. D’une part, notre poule applique la sanction classique du Destinateur, l’actant qui à la fin du récit va évaluer la performance du héros (« Voici, vous voyez comment est efficace la censure en Bithynie »). D’autre part, cette sanction se réfère au texte même, c’est-à-dire à ce document qui raconte l’histoire de la censure en Bithynie (« voici un texte qui peut être approuvé par les censeurs »). D’autre part encore, ce Destinateur judicateur est justement une poule, à savoir un animal métaphoriquement stupide, selon la tradition culturelle et littéraire occidentale (avec une inversion habituelle chez Lévi : la poule va effectuer une action humaine, la censure, qui est, cependant, un comportement « bestial »). Plus précisément, la poule est le sujet le plus efficace pour rendre opératoire cet oxymore absoluqui est l’être conditionné à opérer des choix16. Ainsi, à sa manière, cette poule est aussi un énonciateur, quelqu’un qui dit le texte sans le dire, ou, mieux : quelqu’un qui assume le discours sans rien prédiquer, en bouleversant les procédures les plus traditionnelles de l’énonciation.

31Comme on le sait17, il y a généralement deux degrés différents dans l’acte d’énonciation, à savoir deux différents niveaux de participation du sujet énonçant au contenu qu’il énonce : il y a la prédication comme acte référentiel vers le monde, qui est la première instance ; et puis, parfois, il y a l’assomption, à savoir la prise – plus ou moins explicite – de responsabilité sur ce qui a été prédiqué. La prédication est, pour ainsi dire, le minimum exprimable, l’assomption est la confirmation subjective, la prise en charge des valeurs de ce qui a été dit. Bien : il semble justement se passer exactement le contraire dans notre texte, qui met en jeu une énonciation-assomption sans énonciation-prédication. Où est Ego ? Mais la chose étonnante est précisément que cette assomption ne porte pas seulement sur le contenu de l’histoire, mais sur l’acte même de la raconter, ou, en d’autres mots : pas seulement sur l’énoncé mais aussi sur l’énonciation.

32Que reste-t-il donc de ce document officiel, de cette même histoire ? Le résultat est la perte totale de certitudes cognitives : il n’y a rien de vraisemblable dans ce discours. Ce qui est d’une part notre tragédie, mais aussi, semble dire Levi, notre espérance. Rien de certain et rien de définitif. Que lisons-nous ? Nous avons un texte sur la censure qui, en passant l’examen de la censure même, a été modifié ? S’agit-il d’une vérité modifiée (et la marque finale est donc aussi un mensonge) ou d’une parole véridique (et donc le texte a été modifié) ? Nous n’en savons rien, heureusement. Nous savons seulement que tout cela a été lu et accepté par une poule, animal stupide et donc capable de censure, opération que ni les hommes ni les machines ni les mammifères ne sont capables de faire. Peut‑on croire le texte ? Voulait‑il dire plus ? Ou le censeur est-il une bête – dans le double sens du mot – qui n’a rien compris ?

33Enfin, reste la signature, et la marque, marque comme signe de dégradation typique du Lager, du camp de concentration : qui est ici l’empreinte d’un pied de poule. Mais ce qui doit être marqué ici, ce ne sont pas des corps mais un texte : le Lager a trouvé son analogie dans un conte hallucinatoire, et peut-être même dans sa dissolution. Il reste l’indécision, le doute, et avec eux la nécessité de comprendre.

6. Internaturalité

34Je n’ai pas de conclusions : les conclusions sont pour les bêtes, disait Flaubert. Mais il devrait en tout cas être suffisamment clair, du point de vue qui est le nôtre, que – en suivant une zoosémiotique de seconde génération – l’énonciation animale n’est pas à entendre comme une quasi‑énonciation humaine. Sinon, on serait encore à l’intérieur d’une position anthropocentrique, et d’une ontologie naturaliste du sens. Au contraire, il faudrait analyser les situations concrètes où il y a des interactions entre humains et non humains, et les modes spécifiques par lesquels la prise de parole animale détruit les valences du naturalisme, et de l’anthropocentrisme, donc de l’ethnocentrisme.

35D’un point de vue plus général, en outre, on devrait revenir sur la notion de multinaturalisme pour la rendre problématique.

36A ce propos, il est intéressant de remarquer que E. Viveiros de Castro18, l’anthropologue argentin qui a élaboré la notion de multinaturalisme à partir de ses travaux sur les Achuar de l’Amazonie centrale (en utilisant, il faut le souligner, l’appareil formel de l’énonciation de Benveniste), donnait à cette notion une définition tout à fait différente. Selon Viveiros, est « multinaturaliste » la culture Achuar en tant que telle : pour cette population les humains et les non humains ont une seule culture commune et plusieurs natures. En d’autres termes, selon Viveiros le multinaturalisme n’est pas une catégorie épistémologique de l’anthropologie, mais un phénomène anthropologique en soi, qu’il faut étudier comme beaucoup d’autres. Donc, si pour Descola les savants (qui étudient les « sauvages ») sont destinés à être multinaturalistes, pour Viveiros ce sont plutôt les « sauvages » eux-mêmes qui le sont.

37De son côté, B. Latour19 a remarqué que ce grand partage moderne entre nature et culture est plus une question de principe qu’un état culturel concret.

38Si au niveau d’une théorie générale de la science, la modernité est tout à fait naturaliste, dans ses pratiques intellectuelles et sociales, elle produit pourtant des entités hybrides qui entremêlent à tout moment nature et culture. Au point que Nous n’avons jamais été modernes, titre d’un des livres de Latour qui résume bien sa pensée sur cette question du multinaturalisme. En général, Latour – qui, comme on le sait, a beaucoup utilisé les outils théoriques de la sémiotique narrative pour ses études sur les pratiques scientifiques et sur les politiques de la nature (deux volets, selon lui, du même phénomène) – a très bien montré comment la nature est l’effet pluriel des réseaux complexes entre faits et valeurs. Au niveau abstrait et apriorique de la philosophie, la distinction entre faits objectifs, d’un côté, et valeurs collectives, de l’autre, remonte à la parabole de la caverne chez Platon, qui a instauré un régime – épistémologique et politique en même temps –, où il y a d’un côté les scientifiques, qui s’occupent du « royaume » de la nature (travaillant sur des faits), et de l’autre les hommes politiques, qui gèrent les procès sociaux (articulant des valeurs). Mais, du point de vue de l’expérience culturelle concrète, les faits (substantif) sont faits (participe passé), c’est‑à‑dire construits à partir des controverses entre politiques et des conflits entre scientifiques, mais aussi des consultations incessantes entre scientifiques et politiques. En d’autres termes, les faits sont faits des valeurs et, de la même manière, il n’y a pas de valeurs sans des faits dans lesquels les inscrire, c’est‑à‑dire qui les dotent du pouvoir de se manifester ; affirmation tout à fait sémiotique : pas d’ontologie, au singulier, mais signification, au singulier, qui produit, comme ses effets des sens, des ontologies au pluriel.

39En somme : il est probable que dans la sémiotique future il faudra raisonner comme les Achuar étudiés par Viveiros, ou comme les modernes de Latour ; c’est-à-dire qu’il faudra constater qu’il y a plusieurs natures dans notre monde même, des « natures » au pluriel que chacun utilise comme métavalorisation implicite au moment de sa propre l’expérience quotidienne et sociale ; on peut être en même temps un scientifique (naturalisme), consulter l’horoscope pour connaître quelque chose sur le futur (analogisme) et aimer son propre chien (animisme). Le problème sera, comme nous l’ont enseigné des auteurs comme Jakobson et Lotman, de comprendre quelle est l’ontologie à chaque fois dominante dans les cultures et dans les discours, et quelles sont les autres ontologies également présentes à l’intérieur d’une même situation sociale ou d’un même contexte culturel.

40C’est pour cela qu’il serait souhaitable d’abandonner le terme de multinaturalisme et de parler plutôt d’internaturalité. Le multinaturalisme, tout comme le multiculturalisme utilisé par les sociologues, désigne une « collection » : il suggère l’idée de mondes autonomes et séparés, sans relations l’un avec l’autre, où l’identité (individuelle ou collective) est construite par accumulation progressive de traits internes à chaque culture, ou à chaque ontologie. Au contraire, l’internaturalité, comme aussi l’interculturalité, est une « configuration » : elle pense en termes de relations réciproques, où l’identité est donnée par différences et oppositions, dialogues et conflits, contrats et polémiques. Les ontologies, comme l’a remarqué Descola, exactement comme les cultures, se constituent les unes vers les autres20.