Intermédialité, ou comment penser les transmissions

« Ce qui est entre la pomme et l’assiette se peint aussi. »

Georges Braque

1La notion d’intermédialité s’est imposée depuis une quinzaine d’années comme un terme de référence en sciences humaines et sociales, d’autant plus souvent employé qu’il apparaît assez familier pour que chacun ait l’impression de savoir de quoi il est question et suffisamment énigmatique pour qu’il soit chargé d’une certaine séduction. On en voit assez facilement l’effet de série avec l’intertextualité et l’interdiscursivité, d’un côté, ou avec le multimédia voire la médiologie, de l’autre. Bien sûr, ces séries indiquent approximativement sa situation dans le champ des théories. Mais elles risquent aussi d’en réduire la portée ou d’en masquer l’originalité.

2Dans ce que certains ont appelé « l’école de Montréal » – à partir des chercheurs regroupés depuis 1997 dans le Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI), devenu en 2010 le Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques (CRIalt) –, nous avons tâché de développer à la fois une réflexion théorique et des séries de cas d’étude au sein d’une revue imprimée et numérique (Intermédialités), dans des colloques organisés chaque année, ainsi que dans de multiples interventions individuelles. Nous ne sommes pas nécessairement tous d’accord sur ce qu’est au juste « l’intermédialité », mais nous partageons un bon nombre de vues communes tout en croyant à l’intérêt de maintenir des visions singulières et des modalités d’analyse spécifiques. S’il y a « école », elle n’a certainement pas débouché sur des usages scolaires. À preuve, ce que je me propose d’énoncer dans cet article et qui me semble à la fois recouper maintes choses dites par mes collègues et trancher sur certaines façons de faire ou de penser les recherches intermédiales pratiquées parmi nous – les points les plus intéressants risquant fort de venir des discussions ou des séminaires du Centre et les plus problématiques sans doute de ma manière de ramasser l’ensemble.

I. Intermédialité, une affaire de média ? Pas vraiment.

3Partons de remarques sur la notion sans doute la plus facilement confuse, celle de média. Déjà les variations orthographiques nous orientent vers certaines préconceptions : faut-il écrire et penser medium, médium, médiums, media, média ou médias ? On pourrait se dire que ce sont là des options négligeables et dues à de triviales variations typographiques. Mais, dans le cadre de l’intermédialité, ces détails matériels issus de problématiques à l’évidence médiatiques sont justement pleins de saveurs et chargés de sens. C’est en fait l’hésitation même entre toutes ces options qui me semble ici le point le plus intéressant. Sans doute est-il bon de s’entendre et de faire un choix, mais à condition de garder présente cette sorte de claudication incessante du concept entre singulier et pluriel comme entre deux langues (ici le français et le latin). Voilà pourquoi la meilleure solution me paraît de parler plutôt d’un « média » : alors même que le nom est un pluriel (en latin), il renvoie à une série singulière de relations et sa francisation par la légère marque typographique de l’accent ne nous fait pas oublier son origine latine : autant de gagné du côté d’une constante pratique de traduction, de mise en relation des langues et de leur historicité.

4Le second élément important à tirer de cette hésitation est le fait que nous ne nous situons jamais dans la pureté et l’autonomie d’un médium. Non seulement devons-nous prendre en compte une pluralité de relations constitutive du « média », mais surtout ce média n’est jamais séparé d’autres médias. C’est au contraire dans la relation aux autres médias qu’un média est constitué. D’où le grand intérêt du pluriel/singulier « média » qui l’indique dans sa formation même.

5Bien entendu, l’intermédialité peut désigner les déplacements, échanges, transferts ou recyclages d’un média bien circonscrit dans un autre, telle une pièce de théâtre devenue opéra, puis adaptée au cinéma (par exemple, le Dom Juan de Tirso de Molina, réécrit par Molière, repris avec un livret de Da Ponte et une musique de Mozart, et devenant un film de Losey). Mais l’intermédialité ouvre sur des problèmes bien plus larges que ce genre de cas particulier. L’intermédialité est surtout ce creuset de médias dans lequel émerge, flotte, circule, change, s’établit peu à peu ce qui en vient à prendre le visage apparemment reconnaissable de tel ou tel média : ainsi, le cinéma est d’abord un étrange mixte entre panorama, spectacle de variétés et phonographe. C’est en cela que le préfixe « inter » apparaît plus instructif que le « multi ». Multimédia désigne bien cette association de médias déjà institués (vidéo, dessin et musique enregistrée mis sur un même site en ligne, par exemple), alors que l’intermédialité nous engage dans une dynamique d’où émerge chaque média.

6Gilbert Simondon, pour mieux parler des objets techniques, tâchait de penser des modes d’individuation en partant d’une ontogenèse des êtres « non-uns » dont il faut étudier justement l’individualisation dans des milieux opérationnels1, de même l’intermédialité oblige à penser des processus médiatiques non encore figés dans des styles opératoires. En ce sens, si un média désigne un ensemble d’éléments qui mettent en relation des individus dans le monde, alors le préfixe en redouble le mouvement : l’intermédialité est mise en relation de relations. Il nous faut alors penser une « culture médiatique » plutôt que tel ou tel médium et l’intégrer à une ontologie des relations. Telle est l’ambition de ce que nous appelons intermédialité : entre histoire culturelle et pensée des êtres.

7Cependant, s’il y a ontologie, elle ne saurait demeurer dans ce qu’on appelle classiquement « l’être ». Cette ontologie des relations pense avant tout des « êtres-avec2 ». C’est en quoi elle prend au sérieux la notion de transmission. Celle-ci n’est pas ce qui intervient après que des sujets ont été constitués et cherchent à entrer en communication, mais ce qui fomente, suscite, aide, circonscrit, alimente, supporte ces sujets.

8Une telle conception n’est pas récente. On pourrait voir dans la philosophie, très originale en son temps, d’Alfred Whitehead une telle insistance : « Connectedness is of the essence of all things of all types. [...] No fact is merely itself. [...] It follows that in every consideration of a single fact there is the suppressed presupposition of the environmental coordination requisite for its existence3. » L’intermédialité nous engage ici à une pensée de l’environnement, voire de ce que nous pourrions appeler « l’ambiance ». À rebours des idéologies qui font de l’ambiance ou de l’environnement ce qui simplement accompagne de manière marginale sujets et situations, l’intermédialité leur alloue une importance cruciale.

9Dans une certaine mesure, la longue réflexion sur le concept de trace chez Jacques Derrida nous oriente elle aussi vers un examen attentif de ces types de connexion : pas d’expérience d’un pur médium dans lequel une trace apparaîtrait en une parfaite identité à elle-même, mais tout un environnement de différences et de répétitions qui ouvre la trace à ses lectures : « La totalité de l’expérience [...] ne se sépare pas de ce champ de la marque, c’est-à-dire, dans la grille de l’effacement et de la différence, d’unités d’itérabilité, d’unités séparables de leur contexte interne ou externe et séparables d’elles-mêmes, en tant que l’itérabilité même qui constitue leur identité ne leur permet jamais d’être une unité d’identité à soi [...] il n’y a pas d’expérience de pure présence mais seulement des chaînes de marques différentielles4. »

10Il ne s’agit pas, cependant, de rétablir le bon vieux jeu des différences et des identités. C’est pourquoi le préfixe « inter » ajoute encore aux médiations sans qu’il soit seulement de l’ordre du supplément. Ce qu’il produit est, en fait, une distanciation, un écart (comme un cheval qui fait un pas de côté). Le philosophe sinologue François Jullien a insisté à juste titre sur la nécessité de sortir de l’ontologie classique et du discours sur la pureté ou le propre des êtres, en prêtant attention à ce qu’on ne perçoit guère : ce qui loge entre les phénomènes, or pour lui ce sont précisément les écarts qui entretiennent la possibilité de percevoir et communiquer ce qui existe dans l’« entre » : « Dans cet “entre” qui n’est jamais isolable, ne possède rien en propre, est sans essence et sans qualité, mais par là même est “fonctionnel”, dit le chinois, “communicationnel” (yong, tong) et permet d’opérer5. » D’où l’importance politique et éthique d’une figure dans laquelle se matérialise exemplairement cette communication, celle du tiers6.

11Après avoir ainsi insisté sur la notion centrale de média et sur le préfixe « inter », il faut encore souligner le suffixe : intermédialité. Il signifie que n’avons pas simplement affaire à tel déplacement médiatique ou à telle configuration médiatique. Ce qui est en jeu est le fait général de mettre en relation des façons de relier, des modes de transmission ou de communication, des manières d’inscrire ou de tracer des expériences, bref il s’agit d’une méthode7. On peut ainsi parfaitement imaginer traiter de problèmes intermédiaux dans un seul média, voire dans un seul « et même » objet. L’intermédialité ne suppose pas que des objets du monde puissent parfois faire l’objet de transferts médiatiques en autant de cas particuliers ; elle suppose, à l’inverse, comme cas général que nous ne faisons des expériences de certains objets que dans la dynamique intermédiale spécifique qui les fait apparaître. Les transferts ne sont pas seconds ; ils sont premiers ; et ils ne sont pas simplement possibles ; ils sont nécessaires.

12Nous devons donc penser ce que c’est que transmettre : depuis le sens le plus trivialement technique jusqu’aux significations les plus intensément sociales. Pour le dire vite (avec une initiale commune avec transmission pour définir le territoire), du tuyau au testament.

13C’est une manière de rétablir toute la curiosité des chercheurs et ouvrir ce que nous pouvons étudier hors des champs disciplinaires institués qui consacrent volontiers des domaines d’objets très limités. Il s’agit de retrouver ce qui présidait aux débuts de l’intelligence, au sens où l’esquissait un grand savant comme Pierre Janet : « les actes intellectuels élémentaires [...] créent aussi des objets fort curieux, des objets intellectuels : la route, la place publique, la porte, l'outil, le panier, la part du gâteau, les tiroirs de l'armoire, le drapeau, le mot8 ». En effet, l’intermédialité, en tant qu’appareillage analytique, peut tâcher d’épouser la dynamique sociale de n’importe quel type d’« objet » : une peinture de Dürer dans un musée viennois ou un trottoir de Paris au début du XXe siècle, une métaphore de Ponge pour décrire certaines choses ou une catégorie logique pour classer certaines choses, les usages récents du selfie ou la pratique antique de l’ekphrasis sont appréhendables grâce à une « relativité du regard9 » et à condition d’en voir les effets dans des régimes de transmission spécifiques.

14Cela ne signifie pas qu’il faudrait opposer systématiquement ces complexes constructions temporelles des transmissions aux usages réduits et spatiaux des communications. Régis Debray a construit sa médiologie sur ce type d’oppositions en mêlant habilement description de phénomènes et jugements de valeur. Mais les spécialistes de communication ne réduisent plus depuis longtemps celle-ci à un transfert neutre d’informations sur le modèle de l’ancien télégraphe. On peut ainsi voir chez des chercheurs comme James Carey ou Raymond Williams comment la communication, elle aussi, renvoie à des cadres de pensée, à des rituels de partage, à toute une dramaturgie sociale des expériences10. Ce sont alors sur ces multiples usages des moyens de communication et des formes de transmission que porte l’intermédialité.

II. L’intermédialité : une herméneutique des supports

15La formule semble paradoxale parce que l’herméneutique étant chargée des procédures de sens plus ou moins cachées dans des communications humaines (ou entre dieux et humains), il apparaît surprenant de les ramener à des supports dont la matérialité semble trop triviale par rapport aux sublimes messages divins ou aux subtilités des intentions humaines. Pour bien comprendre cette formule, il faut en fait procéder à deux opérations : d’une part, ramener l’herméneutique sur des terrains eux-mêmes plus triviaux, d’autre part, étendre largement la notion de support.

16Par herméneutique, je ne fais donc guère référence ici à la tradition de l’exégèse biblique et de l’explication de messages sacrés recyclée, chez les postromantiques, en messagerie des services secrets. L’herméneutique qui me paraît bien plus intéressante est celle qui, lorsqu’on se met à employer le terme de manière courante, désigne les travaux de ce milieu de savants alexandrins du IIIe siècle avant Jésus Christ : philologues, grammairiens, bibliothécaires, archivistes, cartographes, astronomes, qui associent la quête de significations à la recherche des manuscrits les plus fiables, la description des formes aux classements matériels des objets, les appareillages linguistiques à l’historicité des styles culturels, le calcul des astres aux mesures du monde. Le plus intéressant étant justement qu’il ne s’agit pas d’une relation entre un dieu, des prêtres ou devins et des humains en manque d’interprétation dans une relation nécessairement verticale, mais de tout un milieu de savants travaillant sur des objets différents d’une manière, pour ainsi dire, horizontale. Avec l’intermédialité, on ne s’intéresse pas à des significations cachées par delà des textes, mais à des opérations qui allient matières, formes, usages sociaux, pratiques savantes, historicité des phénomènes et institutions autorisantes.

17À partir du moment où certains textes sont considérés culturellement comme suffisamment importants, alors l’histoire, qui en modifie les éléments linguistiques et culturels, devient une instance à prendre en considération. Ainsi, les chants homériques composés sans doute au VIIIe siècle puis mis par écrit au VIe siècle avant Jésus Christ ont été transcris dans une langue devenue datée, en mobilisant des expressions et des formes de pensée devenues en partie étranges. Les philologues alexandrins inventent alors dans un même mouvement des procédures de sélection, de classement et d’étude des manuscrits ainsi que des séries d’allégorèses pour interpréter les passages devenus problématiques. Cette herméneutique relève d’un trouble temporel et d’un sentiment d’opacité, non d’une hiérarchie évidente des signes. C’est pourquoi parler d’intermédialité en termes d’herméneutique évite les phénomènes seulement humains pour parler de manière plus générale de surfaces ou de supports.

18On peut distinguer quatre niveaux d’analyse de ce que j’appelle ici « support » : supports matériels ou immatériels d’inscription ; supports techniques ; supports des dispositifs de pouvoir et de savoir ; supports institutionnels. Prenons-les un par un.

1. Supports d’inscription

19Les surfaces d’inscription matérielles (pierre, tablette d’argile, papier, fiche cartonnée, écran, etc.) sont sans doute les plus évidents à comprendre comme supports, à condition de ne pas oublier que ce qui a été inscrit doit aussi pouvoir être transporté dans l’espace et le temps. Aux surfaces d’inscription se conjoignent donc des modes de transport (volumen, codex, fichier de bois ou de métal, fils télégraphiques, cables, etc.). Lorsqu’en 1968, Richard Long fait une ligne dans son jardin à force d’en fouler l’herbe, il en fait une surface d’inscription, que le geste de photographier permet de conserver dans le temps et de rapprocher de sa « Line in Sahara » vingt ans plus tard11.

20Cependant, on ne peut écarter a priori la possibilité de surfaces d’inscription ou de modes de transport immatériels comme la mémoire par exemple, mais aussi l’âme. On lit souvent le Phèdre de Platon comme une condamnation de l’écriture, or il n’en est rien. On confond un manque ontologique ou un défaut épistémologique avec un rejet politique. Les écritures qui ne sont pas contrôlées et peuvent toucher n’importe qui posent problème, aux yeux de Socrate, pour des raisons très aristocratiques. Cela n’empêche pas qu’il existe de « bonnes » écritures :« les discours qui [...] sont prononcés pour instruire et qui sont en réalité [tô onti] écrits dans l’âme [graphomenois en psuchê] où ils parlent du juste, du beau et du bien, sont les seuls à comporter clarté et perfection12 ». On peut en tirer, au passage, une définition de l’âme : l’âme est un support d’inscription immatérielle.

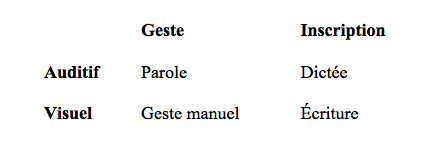

21Pour sortir de la vieille dichotomie parole/écriture, l’anthropologue britannique Tim Ingold propose un tableau à quatre entrées :

22Si on le suit, une autre forme d’inscription serait celle qui passerait par l’évanescence temporelle de la dictée13. Or, dans ce même texte de Platon, on peut aussi saisir l’énergie allouée à cette inscription auditive différenciée de l’écriture. À la fin du discours socratique sur l’amour, Phèdre remarque avec un brin d’ironie : « Un flux t’emporte. » Et Socrate de reconnaître : « J’en viens à être possédé des Nymphes. De fait, les paroles que je viens de proférer ne sont pas loin du ton dithyrambique14. » Il ne se donne pas comme responsable de son discours, mais à la façon dont Phèdre avait lu le discours déjà composé par Lysias comme s’il exécutait une partition, Socrate semble avouer qu’il a parlé sous la dictée des nymphes (ces belles instances entre terre et eau, entre espace local et temps continu, qui tressent nombre des discours humains), jusque dans l’usage stylistique et culturel du dithyrambe.

23Voilà autant de manières de sortir de conceptions trop réductrices de ce que peuvent être des supports d’inscription.

2. Supports techniques

24On attend sans doute de l’insistance sur les médias une valorisation de la technique, voire un déterminisme des techniques sur les opérations de pensée. Comprendre, cependant, l’âme comme un support d’inscription devrait déjà indiquer que c’est loin d’être le cas. Mais il vaut la peine de le réaffirmer avec force : oublier la technicité des productions humaines (et même animales), c’est limiter nos compréhensions de ce qui arrive ; lui donner le poids d’une causalité est une façon de s’aveugler sur leur pouvoir. Or, bien souvent, les théoriciens glissent trop vite de l’un à l’autre. Ainsi, François Dagognet insiste-t-il à juste titre sur l’attention au médium, mais oscille, avec un jugement de valeur à la clef dont la séduction tient à son aspect immédiatement paradoxal, entre détermination et réflexion : « le contenant vaut davantage que le contenu, puisqu'il le détermine et en décide. La manière de transmettre se réfléchit sur la matière transmise15. » Prêter attention aux manières de transmettre suppose bien d’étudier soigneusement leur interaction avec les « contenus », pas de les prendre dans des systèmes de causalité rigide. Ainsi, maints propos tirés de Walter Benjamin sur la photographie et le cinéma ont tendance à donner une autorité aux changements techniques qui laisse échapper leur intrication avec les événements de pensée et les formes institutionnelles qui en permettent l’exposition et la reconnaissance. Comme l’indique Jacques Rancière, « pour que les arts mécaniques puissent donner visibilité aux masses, ou plutôt à l’individu anonyme, ils doivent d’abord être reconnus comme arts. Ils doivent d’abord être pratiqués et reconnus comme autre chose que des techniques de reproduction ou de diffusion16 ».

25Il est important néanmoins de prendre le temps d’analyser aussi les effets des éléments les plus matériels. On peut se fier à celui dont on fait parfois un des grands penseurs de la technique (à juste titre) et qui souligne combien les objets techniques prennent forme, sens et effectivité dans des environnements sociaux : « L’être technique devient objet non pas seulement parce qu’il est matériel, mais aussi parce qu’il est entouré. d’un halo de socialité ; aucun objet n’est purement objet d’usage, il est toujours partiellement surdéterminé comme symbole psychosocial ; il fait appartenir son utilisateur à un groupe, ou son propriétaire à une classe ; il peut aussi exclure d’un groupe17. » À partir de là, on peut distinguer diverses techniques.

26Techniques du corps (gestes, démarche, façons de se tenir : par exemple, comme le remarque Siegfried Giedion, « la façon de s'asseoir reflète la nature profonde d'une période18 », etc.) et de l’âme (le fait de boire debout est honteux pour certains peuples ; l’âme inventée comme la paradoxale prison du corps19 ; les techniques de soi qui sont aussi techniques de domination20) : non seulement supports de gestes ou d’actions en général, mais aussi tout ce qui supporte ce qui nous arrive (souffrances, joies, etc.) et y répond (l’effet d’âme provient aussi de cette responsabilité/réponse au monde social21). Ces deux dimensions (corps et âme) ne sont que l’effet des techniques spécifiques qui leur donnent des consistances culturelles suffisantes. Elles n’y préexistent pas.

27On peut aussi voir toutes les techniques de production et de mécanisation qui nous servent, en quelque sorte, de prothèses (arts de mémoire artificielle ; machines à écrire et papier carbone ; stylos ou chaînes de montage, etc.) et nous permettent d’organiser notre univers de pratiques. Il est aussi important de prendre en compte les techniques de collecte et de présentation qui sont d’autant moins neutres qu’elles essayent en général de se faire oublier (éthos rhétorique ; objets de musée ; moteurs de recherche ; etc.). Ainsi, Suzanne Briet note qu’une gazelle dans la savane est un animal bondissant, mais dans un zoo devient un document ; ou Dona Haraway saisit combien, dans le régime de preuves moderne (que ce soit dans la technoscience ou dans les domaines juridiques et politiques), le « témoin modeste [celui qui a pour charge justement de ne pas apparaître trop présent dans la scène qu’il décrit au nom pourtant de sa présence sur les lieux] est le ventriloque légitime et autorisé du monde objectif […]. Ses récits ont un pouvoir magique – ils perdent toute trace de leur histoire comme narrations, comme représentations contestables, comme documents construits capables de définir les faits22. » Nous avons ainsi tout un feuilletage de techniques mises en œuvre dans chaque événement ou chaque état de choses.

3. Dispositifs de savoir et de pouvoir

28Comme on le discerne déjà, on peut facilement glisser d’une technique de preuve à des dispositifs d’autorité. Encore faut-il bien analyser ceux-ci. En français, le premier à utiliser le concept est le compositeur et musicologue Pierre Schaeffer à propos de l’émission “Vocations” dont il avait conçu l’organisation à la fin des années 1960, quand il travaillait au Service de la recherche de l’ORTF :« Le dispositif peut être comparé au piège tendu à l'animal humain pour sa capture en vue d'observation […], à cheval comme on voit entre le spectacle et le laboratoire23. » Cette émission consistait à inviter une personnalité pour raconter ou expliquer sa « vocation ». La première partie était censée constituer une discussion à bâtons rompus, une sorte de « tour de chauffe », puis l’animateur proposait de lancer l’enregistrement. En fait, l’émission était enregistrée depuis le début et l’animateur le révélait à la toute fin à l’invité et lui demandait de réagir à ce « dispositif ». On voit bien ici le fonctionnement du piège et ce qu’il permet de connaître de l’invité, quand il ne sait pas encore qu’il est enregistré ou quand il est conscient qu’il l’est ou quand il apprend qu’il l’était tout le temps. Le dispositif ne se contente pas de montrer un sujet tel qu’il est, mais bien tel qu’il se présente, tel qu’il s’offre, lorsqu’il accepte d’être soumis à un certain cadre de performance et lorsqu’il tâche de s’en servir au mieux de ses intérêts et de ses désirs, cadre lui aussi par là-même exhibé (c’est ce que réfléchit Jean-Pierre Dubost à partir de la scène libertine qui est à la fois dispositif de capture et dispositif d’exposition24).

29Peut-être inspiré par cette réflexion de Pierre Schaeffer ou par les reprises rapides qui en sont faites dans les milieux du cinéma25, Michel Foucault en généralise l’usage et en étend la définition. Pour lui, un dispositif est « un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, […] bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments. » Et il met en relief surtout sa fonction stratégique dominante : « C’est ça, le dispositif : des stratégies de rapports de force supportant des types de savoir, et supportés par eux26. » Sans qu’il le développe jamais, notons que l’échange entre savoir et pouvoir passe justement par une réciprocité supportant/supporté, autrement dit les dispositifs relèvent bien d’une dynamique des supports.

30On peut dire que le dispositif est une administration des événements, un certain agencement des corps dans un espace/temps circonscrit et régulé, qui en ouvre les possibilités d’enchaînement, comme il permet après coup de leur donner du sens et de la valeur. L’usage de ce concept de dispositif est une manière d’échapper au conflit récurrent de la structure et l’événement : on peut dire que c’est une structure perçue sous l’angle d’une conjoncture27, des régulations rendues visibles par une urgence. Cela implique de ne pas considérer le dispositif comme un simple piège, comme l’exercice d’une volonté pour en soumettre d’autres. Dans la mesure même où le dispositif agence des éléments opérant à des niveaux tout à fait hétérogènes, on ne saurait en effet y retrouver une banale division entre dominants actifs et dominés passifs ni, comme pour les opérations techniques, une figure de détermination rigide. Un dispositif est un agencement de gestes28.

4. Supports institutionnels

31Il ne suffit pas de surfaces d’inscription matérielles et immatérielles, de techniques de composition de soi et des autres, de dispositifs régulant de manière stratégique rapports de force et relations de savoir, encore faut-il des instances permettant leur circulation et leur reconnaissance dans un espace public. Ce sont des institutions.

32Reprenons une définition sociologique classique qui permet d’en avoir une vision la plus large possible : une institution est « un ensemble d’actes ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’impose plus ou moins à eux. [...] Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essentielles29. » Autrement dit, les institutions ne sont pas seulement ces grosses machines mystérieuses dont les engrenages dépassent de loin les individus : une mode et un préjugé sont aussi des institutions, comme un calendrier (qu’il soit julien, grégorien, hébraïque ou chinois) ou le fait que, en France, le facteur fait encore la tournée en début d’année pour donner le calendrier de la poste en échange de rituelles étrennes.

33Les institutions sont des agencements socialement reconnus de règles pragmatiques (Wittgenstein, Descombes) d’encodage et de décodage des informations à partir desquelles des actions peuvent être entreprises et sont compréhensibles dans l’espace social (Douglas). Ces règles peuvent être ostensiblement médiates ou apparemment immédiates et impliquer aussi bien des éléments fonctionnels que des éléments imaginaires (Castoriadis), qui permettent d’établir des ressemblances et des différences, des inclusions et des exclusions qui font sens (Douglas). Les institutions sont des cadrages sociaux (Butler) et des milieux ou champs de gravitation pourvoyeurs de sens (Merleau-Ponty)30.

34Les institutions sont avant tout des organisations du temps en général, comme le souligne Maurice Merleau-Ponty, et plus spécifiquement des « rythmes sociaux » : elles instaurent de la durée, dans lesquelles prennent place des transmissions de biens, d’idées, de principes, d’affects. Les institutions autorisent des mises à disposition du public et des modes de circulation d’informations : elles transforment des données en documents31. Ce texte même est issu d’un colloque qui a eu lieu à l’Université de Toulouse, il est mis en circulation sur le site, aux composantes bien spécifiques, de Fabula. Son style, ses objets, ses références s’inscrivent parfaitement (peut-être trop parfaitement) dans ce que ces institutions peuvent légitimement faire circuler. Eût-il été prononcé comme vœux de bonne année par le président de la République française qu’il eût aussi fait partie d’une institution, mais une institution qui n’aurait pas su quoi en faire et sa circulation publique eût été éminemment suspecte. Me serais-je mis à chanter en rap ce texte-ci que sa circulation sur YouTube eût été sans doute préférable. Il ne suffit donc pas qu’un discours soit institué pour qu’il soit universellement valide. Mais il est nécessaire, pour être intégré à l’espace public, que chaque inscription ou document obtienne un passeport, la validité d’une adresse. Ce qui n’empêche pas des déplacements de dispositifs à l’intérieur de mêmes institutions, ou des transferts de modalités d’inscription, ou des renouvellements des techniques d’enregistrement, de conservation ou de diffusion. Les innovations sont multiples et sans cesse émergeantes, tantôt confortant les modèles les plus établis, tantôt les modifiant jusque dans leur structure, parfois brutalement, parfois lentement. L’adresse est à la fois la reconnaissance instituée de l’appartenance à un lieu et le tour subtil qui déplace avec légèreté les composantes d’un geste.

35La recherche intermédiale est alors une manière d’étudier l’histoire des pratiques de documentalité qui retracent cette constante intrication des inscriptions, des techniques, des dispositifs et des institutions dans des situations observables.

III. Retracer : politique de l’anachronique

36L’herméneutique des supports repose donc sur l’analyse des traces. Une trace implique un triple processus : le sujet qui, dans un temps et un espace circonscrit, a produit une trace ; la conservation et l’accessibilité de cette trace ; son exposition et sa capture par un autre sujet dans un autre temps et espace circonscrit. Il n’y a de trace que retracée comme il n’y a de fait que documenté.

37L’intermédialité est par conséquent une discipline relevant de l’historiographie. Cependant, l’écriture moderne de l’histoire a rejeté comme un péché par excellence tout anachronisme. Pour elle, mêler présent et passé est un symptôme de mauvaise méthode. Le document ne devrait pas être autre chose qu’un fait établi sans devoir passer par cette logique douteuse de traces qui se redoublent.

38Comme le dit Michel de Certeau, « l'histoire moderne occidentale commence en effet avec la différence entre le présent et le passé. Par là, elle se distingue de la tradition (religieuse), dont elle ne parvient jamais à se séparer tout à fait, entretenant avec cette archéologie une relation d'endettement et de rejet32. » Ce n'est plus le passé qui rend intelligible le présent, comme dans la tradition, c'est le présent qui doit inventer des modèles d'intelligibilité du passé. Si l’on accepte d’entendre encore dans la notion de tradition sa valeur de transmission, alors l’écriture moderne de l’histoire s’est en partie construite sur une absence de transmission. L'histoire n'admet sa dette que dans son désir de rendre vivant, de rendre présent, un passé qu'elle s'est appliquée auparavant à enterrer parce qu’il apparaît désormais comme dangereux, comme le note avec inquiétude un autre grand historien : « Un instinct nous dit qu'oublier est une nécessité pour les groupes, pour les sociétés qui veulent vivre. Pouvoir vivre. Ne pas se laisser écraser par cet amas formidable, par cette accumulation inhumaine de faits hérités. Par cette pression irrésistible des morts écrasant les vivants – laminant sous leur poids la mince couche du présent, jusqu'à lui enlever toute force de résistance33... » Pour Lucien Febvre, en bon moderne, le passé ne soutient plus les vivants, il les écrase. Le présent n'est plus la crête d'une vague que pousse tout l'océan du passé avec lequel il fait corps ; il apparaît désormais comme un bateau fragile que la tempête incessante du passé menace d'engloutir et qu'il faut conduire au port tranquille du sens.

39Car en plus de cette première altérité temporelle – rendre irréductiblement étrangers passé et présent –, il est nécessaire d'en produire une seconde qui légitime le regard historiographique : rendre le passé étranger à lui-même34. L'histoire moderne suppose en effet que le passé ne se connaît pas : le temps de la production n'est pas le temps du savoir. Chaque présent s'avère en fait aveugle à ce qu'il est, dissipé aussitôt dans l'immédiateté, incapable de se soulever hors de son fugitif présent pour apercevoir le paysage qu'il compose, puisque lui ferait défaut le levier historique de la médiation : il n'est de connaissance que de l'autrefois, jamais de l'aujourd'hui.

40Ainsi, sous la pression de ses questions, l'historien fait accoucher les êtres passés de ce qu'ils ignoraient avoir été, avoir produit, avoir pensé35. En veut-on deux exemples parmi tant d’autres ? Paul Veyne : « La compréhension des événements n'est pas immédiate, les sociétés humaines ne sont pas transparentes à elles-mêmes ; quand elles expliquent et s'expliquent ce qui leur arrive, elles le font ordinairement de travers. La partie immédiatement comprise des événements est entourée d'une auréole de “non-événementiel” que s'efforce de comprendre une “histoire pionnière”, une “histoire en profondeur36”. » Fernand Braudel : « Méfions-nous de cette histoire brûlante encore, telle que les contemporains l'ont sentie, décrite, vécue au rythme de leur vie, brève comme la nôtre [...] ; un monde aveugle comme tout monde vivant, comme le nôtre, insouciant des histoires de profondeur, de ces eaux vives sur lesquelles notre barque file comme le plus ivre des bateaux37. »

41On sent dans ces réflexions méthodologiques de deux grands historiens le décor qui doit obligatoirement être dressé pour qu'apparaisse enfin, tel qu'en lui-même, le passé. En fait, on se trouve à deux doigts d'un très beau paradoxe : pour que l'historien puisse dire ce qui s'est passé, il faut qu'il le montre tel qu'il n'a jamais existé (ni Cervantès ni Philippe II n'ont vu un siècle, une courbe démographique, un cycle de croissance, une série de testaments, un âge baroque ou même la Méditerranée qui sert de contexte à Fernand Braudel). Ce n'est pas seulement affirmer que, dans l'immédiateté, chacun est aveugle à soi-même et à son propre temps, mais aussi, plus sourdement, que l'immédiat est irreprésentable : pour représenter l'événement passé, il faut la profondeur de champ des médiations que l'historien a pour mission de débusquer et de réordonner, façonnant ainsi l'indispensable décor du grand théâtre de l'histoire38.

42Est-il si surprenant de trouver chez le grand philosophe de l’histoire qu’est Hegel l’établissement fondamental de ce même mouvement ? Pour qui réside dans l’immédiateté des phénomènes du monde sensible, le savoir de soi échappe fatalement : « de cet Intérieur, tel qu’il est donné ici immédiatement, il n’y a sans doute aucune connaissance donnée […], en vertu de la simple nature de la chose même, parce que dans le vide précisément rien n’est connu39. » Pour remplir ce vide de l’immédiateté sensible, il faut passer par le supra-sensible, dans lequel l’être de l’immédiateté agit comme un aveugle au milieu de trésors ou le voyant dans la pure lumière ; mais le supra-sensible ne saurait habiter seulement dans cet univers coupé de l’ancrage dans le sensible, il revient donc dans l’immédiateté, chargé à la fois des phénomènes et de leur intériorité : « le supra-sensible est le sensible et le perçu comme ils sont en vérité ; mais la vérité du sensible et du perçu est d’être phénomène. Le supra-sensible est donc le phénomène comme phénomène. – Si l’on voulait entendre par là que le supra-sensible est en conséquence le monde sensible ou le monde comme il est pour la certitude sensible immédiate et pour la perception, on comprendrait à l’envers40. »

43L’inversion hégélienne qui consiste à faire de l’immédiat l’inconnaissable, sauf à devenir rempli de lui-même comme intériorité grâce à la médiation par le supra-sensible, désavoue l’idée de trouver dans l’immédiateté sensible elle-même le monde qu’elle manifeste immédiatement intelligible, sous le prétexte que ce serait, véritablement, le monde à l’envers. L’immédiateté n’est déchiffrable qu’à passer par la médiation de l’intelligible qui, seul, peut faire apparaître la vérité intérieure des phénomènes41.

44Si l’on entend éviter ces contorsions intellectuelles, on peut revenir à la position de Whitehead que j’indiquais au début : « no fact is merely itself ». Il n’y a pas d’un côté une immédiateté sensible des phénomènes, de l’autre une indispensable médiation qui les rend intelligibles à eux-mêmes. L’immédiateté est un effet des médiations. C’est en ce sens que l’intermédialité n’est pas simplement une affaire de médias et de médiations, mais aussi des productions d’immédiateté, des effets sensibles impliqués dans la construction même de chaque présent. Elle relève d’une écriture de l’histoire, qui respecte certainement le rejet des anachronismes (au sens d’une brutale superposition de questions présentes sur des aspects du passé), sans pour autant éviter des plis du temps dans l’analyse des événements, des replis anachroniques, les multiples façons dont des temporalités différentes habitent chaque instant, chaque appareillage technique, chaque agencement de gestes d’inscription, chaque exposition reconnue42.

45Dans sa lecture de Keats et son poème Ode on a Grecian Urn (1819), James Cisneros montre, par exemple, l’enjeu anachronique du procédé ekphrastique, mais aussi comment sa propre lecture de Keats l’inscrit dans une critique de l’université que nous connaissons depuis justement le début du XIXe siècle43. Le registre anachronique compromet le rôle de l’université moderne comme production de sujets nationaux d’élite grâce à une culture pédagogique établie sur des cloisonnements disciplinaires : entre champs de savoir, entre sujet et objets de ces savoirs, entre pensée et affects, idéel et matériel, moyens et fins, les distinctions habituelles sont alors remises en cause. Le développement de l’intermédialité est aussi « contemporain » d’un déplacement des rôles sociaux de l’enseignement supérieur.

46Il serait regrettable qu’une réflexion sur les dispositifs et les institutions comme sur les inscriptions et les techniques ne porte pas en même temps sur ce qui constitue son propre discours dans ses matérialités constitutives, ses techniques favorites, ses dispositifs d’élection et ses lieux institutionnels. L’attention pour les replis temporels des traces appelle aussi une appétence pour les acrobaties de ce genre. Tel est l’enjeu modestement politique de l’intermédialité : ces replis sur la production même de nos savoirs, en les rendant plus opaques, les rend plus analysables aussi, car l’opacité attire l’attention bien plus que la transparence. En ce sens, la difficulté à concevoir ce qu’est l’intermédialité peut être vue comme une critique d’une certaine conception du savoir universitaire. Peut-être est-ce aussi une chance et un avantage à saisir.

47Johanne Villeneuve le souligne avec beaucoup de force : « Il n’est pas de tâche plus malaisée, lorsqu’on s’apprête à expliquer ce qu’est l’intermédialité, que de distinguer entre le médium et le support, entre le média institutionnalisé et la médiation au sens large (médiation narrative au sens de Paul Ricœur, médiation du langage, médiation au sens juridique). Car la question demeure : qu’entendons-nous par “médialité” lorsque, par le moyen d’un simple préfixe (inter), nous prétendons ouvrir tout un champ de la recherche ? Ne faut-il pas alors prendre le problème frontalement, en liant la matérialité des médiations humaines (les supports, mais aussi les dispositifs techniques) à l’idéal de médiation qui consiste à “vivre ensemble” ? […]. L’intermédialité serait le rapport institué entre, d’une part, les matérialités par lesquelles la communauté s’interpelle elle-même, se construit, conçoit ses échanges ; et d’autre part, sa visée proprement politique, son idéal de communauté44. » On pourrait légitimement hésiter devant l’extension ainsi donnée à la notion d’« intermédialité » : passe encore que les spécialistes de cinéma ou de littérature empiètent sur les terrains des techniques et des institutions, mais leur faut-il envahir les lieux de l’éthique, du juridique et du politique45 ?

48Partis de ces marges de nos sociétés que l’on appelle les « arts », nous enjamberions les frontières habituelles grâce à l’instrument polyvalent des « médias » et nous submergerions ainsi les espaces sociaux jusque dans leurs fondements. On doit se méfier de ces visions expansionnistes et totalisantes. Par contre, sans doute vaut-il la peine de reconfigurer nos savoirs aujourd’hui. Comme les civilisations sont mortelles, les disciplines peuvent disparaître et émerger (y compris sous un même nom : histoire, mathématiques ou philosophie ont des enjeux, des méthodes et des formes institutionnalisées bien différentes d’Hérodote, Euclide et Platon à Braudel, Turing et Wittgenstein). Mais surtout si l’on décide de prendre au sérieux le fait premier des relations avant les substances, alors l’étude des multiples aspects de ce que nous appelons transmission doit passer au cœur de nos intérêts. Tel est ce qui amène à une sorte de petite révolution copernicienne : les arts ne sont pas aux marges instables des phénomènes sociaux, mais aux carrefours de nos pratiques. Justement parce qu’ils ne sont pas d’office pris dans des substances aux formes établies, il est plus facile d’y voir émerger les turbulences et les stabilisations des transmissions. Justement parce que leur survie est d’emblée en question, ces types d’œuvres permettent de poser des questions fondamentales sur les façons dont nous héritons d’autres que nous et léguons à d’autres que nous.

49Si cette extension du domaine est revendiquée par les chercheurs en intermédialité, alors qu’ils proviennent surtout de disciplines comme les études littéraires et cinématographiques ou l’histoire de l’art plutôt que de communication, c’est que les expériences esthétiques sont d’office dans les mises en relation, depuis les usages des figures (qui sont autant de connexions, déplacements, superpositions, affrontements entre des termes que l’on croyait stables) jusqu’aux dispositifs exploités (qui dans leurs genres, même institués, sont constamment renouvelés et reproposés aux publics) et aux institutions qui assurent, au moins minimalement, leur fragile exposition à chacun. Les enjeux esthétiques ne constituent un aparté plaisant dans nos existences quotidiennes, mais un tramage perceptible de nos expériences dans les laboratoires des œuvres. À l’intermédialité d’en exposer et d’en transmettre les éclats et les figures.