« If they were alive today » — La mort de l’auteur au temps du sida. Entretien avec Élisabeth Lebovici

1Hanna Magauer : Ton livre Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du xxe siècle, paru en 2017, porte sur la manière dont les artistes ont été touché·e·s par le sida et par la panique homophobe qui l’accompagnait1. C’est un livre qui traite des vies interrompues des artistes, de leurs œuvres fragmentaires, des visibilités et invisibilités dans l’histoire et dans le discours politique (par exemple, l’invisibilité des artistes lesbiennes). Plus de 35 ans après le pic de l’épidémie, qu’est‑ce qui t’a poussé à écrire cette histoire ?

2Elisabeth Lebovici : Premièrement, dire que l’épidémie a commencé il y a plus de 35 ans n’est pas une vérité absolue, mais une version de l’histoire. Même si le sida n’a pas touché le grand public avant 1981, avec les premières alertes et les premiers articles dans les grandes métropoles occidentales, puis lorsque le sida et le VIH ont été nommés et « brevetés », c’est un fait désormais avéré que la maladie a commencé à se propager beaucoup plus tôt ; notamment aux États‑Unis, où l’on a pu documenter les cas de personnes mortes du sida remontant à la fin des années 1960 (le cas de Robert Rayford, un adolescent afro‑américain de 15 ans mort des suites d’un Sarcome de Kaposi, à St Louis, Missouri, en 1969). Des milliers d’Africains étaient déjà morts de ce qu’on appellera plus tard le sida. La maladie débute officiellement par l’identification des premiers cas caractéristiques parmi les gays blancs, les personnes s’injectant des drogues par voie intraveineuse, les hémophiles. L’épidémie se donne un ou des visages, des groupes dits « à risque » — et non pas des pratiques — sont identifiés… Cependant le vécu émotionnel de cette histoire‑là a été perdu, sans doute parce que les caractéristiques de l’épidémie se sont transformées. De fait, les générations qui n’ont pas grandi avec la forte présence quotidienne de la maladie ne savent plus grand chose de la violence inouïe cette histoire. Comment voulez‑vous la transmettre, lorsque votre vitalité est anéantie, épuisée ? Il a fallu du temps. Et puis il a été temps de l’écrire, collectivement d’ailleurs, puisque le sujet semble avoir été récemment « dans l’air ». En France, je crois qu’en 2012 l’hystérie homophobe des manifestations contre l’extension du mariage aux personnes de même sexe, contre l’adoption et contre de la procréation médicalement assistée aux personnes seules ou aux couples non hétérosexuels, a mis le feu aux poudres. Les générations plus jeunes ont pu entendre la violence d’un discours que nous avions déjà entendu.

3Mais déjà, dans le contexte de mon travail de critique d’art, j’avais remarqué qu’on me posait de plus en plus de questions sur cette histoire, sur notre vie à New York et à Paris dans les années 1980‑1990. Lorsque la demande du livre — un recueil d’essais — m’a été faite par Patricia Falguières2, j’ai regardé en arrière, et j’ai réalisé que les textes que j’avais écrits, les sujets qui revenaient même dans des textes qui m’étaient commandés, étaient en fait tous traversés par le VIH/sida : écrire à propos du fragment, à partir de l’inachèvement, de l’interminable, des « machines affectées », des « corps dans le décor », de la dissolution, du temps condensé…, tous ces éléments récurrents, je les ai associés à la maladie. En somme, même si ces textes n’étaient pas « sur » le sida — « sur » est un terme que je déteste, on a l’impression d’être assis dessus —, ils étaient « dans » ou « avec » le sida. L’écriture du livre a consisté à réécrire, littéralement, ces textes. C’est‑à‑dire, à faire tout simplement un travail de critique d’art.

*

4H. M. : Était‑il nécessaire d’écrire à ce sujet également parce que nous sommes à un stade aujourd’hui où le péril du VIH est minimisé ?

5E. L. : Oui. Aujourd’hui, le sujet n’est plus présent au centre de notre société, dans la mesure où il ne constitue plus une menace, entre autres en raison du succès du traitement médicamenteux du VIH. Encore faut‑il pouvoir y accéder, et être convenablement suivi·e. Les gens affectés aujourd’hui à une échelle beaucoup plus brutalement planétaire sont les personnes les plus précaires et marginalisées, les moins informées, les plus pauvres et les plus discriminées, qui n’ont pas accès — ou difficilement — aux acquis médicaux, au confort et à la régularité que les traitements demandent. Dans notre monde, les vies n’ont pas toutes la même valeur, ni la même visibilité. Par contraste, dans les années 1980 et au moins jusqu’en 1996 (année où a été rendue publique l’efficacité des trithérapies antirétrovirales), le sida était plus présent dans les métropoles de l’ouest. Il envahissait la vie quotidienne, les cercles d’ami·e·s et les réseaux professionnels, les médias, les arts.

*

6H. M. : Néanmoins, tu écris qu’aujourd’hui encore, il y a des vides visibles dans le tissu social, provoqués par la maladie. Un motif récurrent dans le livre est la métaphore de l’absence — l’absence, ou le manque —, d’une génération entière d’artistes, d’historien·ne·s, de critiques, d’activistes qui ont été victimes de la maladie. Quel a été l’effet de la disparition de ces auteurs et de ces autrices dans le champ de l’art en Europe et aux États‑Unis ? Sur l’histoire de l’art de ces contextes locaux ?

7E. L. : On n’insistera jamais assez sur cette absence. C’est une génération qui a disparu d’un coup : avec elle, de nombreux travaux et des approches prometteuses ont été interrompu·e·s. Il ne s’agit pas que des artistes, mais toutes sortes d’acteurs ou d’actrices lié·e·s aux cultures visuelles. Ces personnes sont mortes jeunes. Qui sait ce qu’elles auraient pu développer si elles avaient eu plus de temps ? Pensons, par exemple, au critique Craig Owens, dont les travaux sur l’allégorie, sur les questions de représentation et de pouvoir ont fourni des impulsions importantes à la discussion postmoderne aux Etats‑Unis : il est décédé en 1990 à quarante ans. Il était par ailleurs amateur de ballet ! Je pense à des personnes qui commençaient à faire bouger, à introduire le trouble dans les objets mêmes de l’histoire de l’art : Patrick Bracco, par exemple, mort en 1986, a initié des travaux passionnants en matière de jardins, ou d’architectures mortuaires, comme fait social et esthétique. La perte de tels penseurs a créé un vaste trou, à la fois dans le monde de l'art et dans les universités.

*

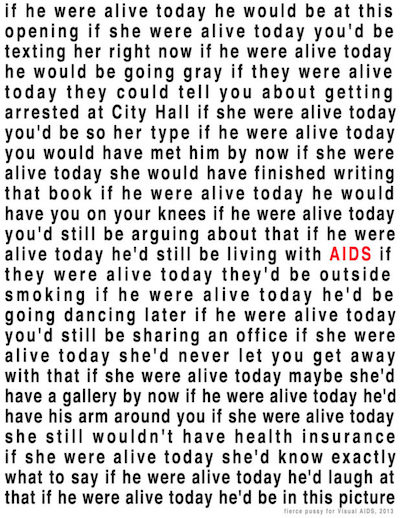

fierce pussy, For the record, 2013, série d'affiches pour Visual AIDS.

8H. M. : Dès l’avant‑propos, tu mentionnes cette opposition entre le discours sur la « mort de l’auteur » et la mort réelle des auteurs et des autrices. Il me semble que cette opposition est chez toi plus qu’un moyen rhétorique : dans les discours dominants de l’art contemporain des années 1980 (les études sur la représentation, les codes, les signes), la corporalité et la vulnérabilité du corps n’étaient pas très présentes. À ton avis, quel a pu être le rapport entre la « mort » et la mort pour les artistes de ce temps ?

9E. L. : La mort de l’auteur, dont on a beaucoup parlé « en théorie », n’était pas nécessairement quelque chose de physique. Elle ne l’était ni chez Barthes — tué par un camion de blanchisserie, en 1980 — avec sa « mort de l’auteur », ni chez Michel Foucault — mort du sida en 1984 — avec sa « fonction auteur ». Au travers du sida, le corps, et en particulier le corps malade, est revenu en force dans le discours théorique. C’est central : montrer que ces sphères de la maladie et de la physicalité ne peuvent être séparées des efforts théoriques qui se portent sur les études culturelles, sur la représentation, sur les médias.

10Pour moi, il m’est impossible d’évoquer l’épidémie du VIH/sida sans parler des technologies de l’information et de la communication. Même aujourd’hui, il suffit de regarder par exemple le projet d’archives autogéré The AIDS Memorial3. C’est un compte Instagram où chacun·e peut partager les histoires et les photographies de personnes qui furent leurs ami·e·s, leurs amant·e·s, leurs parent·e·s… ayant vécu avec le sida et qui, le plus souvent, n’ont pas d’autre présence sur Internet, parce que ni le web, ni la photo numérique n’existaient lorsqu’ils sont morts. Dans les années 1980‑1990, il n’y a pas Internet. Mais les enjeux de pouvoir, non seulement quant à la production des images mais aussi quant à leur publication, leur distribution et leur réception, sont tout aussi virulents. On voit combien l’activisme a partie liée avec une contre-culture. La photocopie, la télécopie, les flyers, les zines sont des formes d’expression populaires pour les scènes LGBTQ et les sous‑cultures, autant qu’un moyen d’organisation et de diffusion d’informations. Et si l’on pense par exemple aux productions connues sous le titre générique Imagevirus de General Idea, on ne peut pas ne pas considérer la « viralité » comme une pratique de diffusion. Ainsi, je crois qu’on ne peut pas parler des années 1980‑1990 sans prendre en compte l’accent mis sur la dissémination, qui est alors non seulement théorisée, mais aussi politisée.

11Il est extraordinaire, par exemple, de regarder ce que la télévision française diffuse à propos du sida par les yeux des personnes vivant avec le VIH/sida dans le vidéo‑journal « Annales » du réalisateur Lionel Soukaz, qui constitue une archive alternative à la représentation médiatique officielle. Ou de décoder les messages échangés sur des réseaux parallèles constitués par le téléphone, le répondeur, le fax, voire le « Minitel », premier essai télématique en France, dont l’usage est détourné au profit d’un « contre‑public » qui se construit. C’est le premier chapitre de mon livre. Mais je n’oublie jamais de faire des liens ailleurs ; ainsi dans le chapitre sur Philippe Thomas. Il participe en 1985 à l’exposition « Les Immatériaux » au Centre Pompidou, confiée au philosophe Jean‑François Lyotard et Thierry Chaput, directeur du Centre de Création Industrielle. Parallèlement à l’exposition, il y a une expérience d’écriture numérique collective, où Jacques Derrida en arrive très vite à traiter de la question de « l’auteur ». Avec l’arrivée des machines à traitement de texte et les réseaux qu’ils forment, se devine la possibilité que l’auteur en vienne à disparition, suspicion manifeste dans les Immatériaux. C’est précisément à cela que Philippe Thomas choisit de confronter son travail pour l’exposition : un triptyque de trois photographies de la mer identiques aux trois titres et auteur·e·s différent·e·s. Thomas décrit l’auteur comme précaire et vulnérable, une condition qui « inquiète » les réseaux économiques et techniques, et il va donc proposer sa dissémination, me semble‑t‑il, comme un « trouble » relevant d’une sensibilité queer.

*

12H. M. : Discutons plus de Philippe Thomas : un artiste que tu connaissais personnellement, très influencé par l’art conceptuel et la critique institutionnelle, mais aussi par la théorie poststructuraliste et la philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein et de Nelson Goodman. Il est mort du sida en 1995, sans doute infecté par le VIH plus d’une dizaine d’années auparavant. Dans la réception de son œuvre, le sida ne joue presque aucune rôle — peut‑être à cause d’un scepticisme à l’égard de toute interprétation trop biographique de son œuvre, ou alors parce que c’est parfois difficile d’apercevoir les traces du corps dans les œuvres conceptuelles (qu’on considère souvent à tort comme « stériles ») ?

13E. L. : Tu as tout à fait raison. Comme si les matérialisations n’étaient pas présentes partout dans l’art conceptuel ! Comme s’il fallait à tout prix rejeter ce qui est considéré comme « anecdotique », futile, précieux, dangereux, bref, peut‑être un peu trop queer ?

14Mais parlons de Philippe Thomas, qui était mon ami, auquel je parlais à peu près tous les jours. Il est vrai que Thomas a fait références à ses lectures philosophiques, peut‑être celles de Wittgenstein et Goodman comme tu le dis mais aussi de bien d’autres. Je me souviens qu’il avait de longues discussions avec notre ami commun le philosophe et critique d’art Daniel Soutif à ce sujet. Nous allions nombreux·ses au cours de Thierry de Duve au Collège de Philosophie et aux interventions portant sur la philosophie analytique, etc. C’était l’ambiance. Mais le travail de Philippe Thomas hérite tout autant de la littérature, de la théorie littéraire, et de Derrida. Derrida bien sûr, qui déclare dans Glas qu’il lui suffit d’écrire « je suis » pour que ce « je », déjà, préalablement, ait signé son arrêt de mort, qu’il ne soit déjà plus que dans l’écriture ; un thème récurrent chez lui. Toutefois, parmi toutes les lectures qui sont faites du travail de Philippe Thomas, il me semble avoir été la seule, ou l’une des seules à lier ces références à la théorie queer et ce travail au contexte du VIH/sida. Et ce même si Philippe Thomas ne l’aborde pas nominalement, à part quelques allusions ça et là, et de façon plus visible dans la dernière partie de sa vie.

15Mais il faut revenir à ce que ça peut représenter, pour une personne séropositive dans les années 1980, le fait de le dire. Faire son « coming out sida » — comme on disait parfois — dans une période où la jouissance sexuelle a été quelque peu fétichisée, où l’homosexualité, en quelque sorte, a fait son coming out, a été dépénalisée en France en 1982 (l’homosexualité ne sortira de la liste des maladies mentales établies par l’OMS qu’en 1993 !) Pas facile. Il y a quand même une forme de démobilisation et de déni de la maladie. Et puis, aux yeux de la majorité, le VIH/sida apparaît beaucoup trop, sinon comme une punition, du moins comme une conséquence des modes de vie gay — ce lien de cause à effet est terrifiant. La peur de se voir rejeté, la peur de l’homophobie s’ajoute à la peur de mourir. Bien sûr, le silence, c’est la mort, on l’a assez dit. Mais admettre la mort à venir, c’est aussi la mort. Pour Philippe, ne pas en parler et continuer à travailler a été une décision pour la vie, du côté de la vie.

*

16H. M. : Dans le chapitre sur Thomas dans ton livre, l’absence est présente à nouveau dans la disparition de son nom (auquel il substitue les noms des collectionneurs), ainsi que dans la photographie de la mer, un horizon vide qui revient au centre de l’une ou l’autre de ses œuvres. Mais il y a aussi la présence de ses soutiens et collectionneurs, la présence des réseaux sociaux et la référence aux autres réseaux et collectifs historiques (l’environnement du peintre Delacroix, qu’Henri Fantin‑Latour a peint à titre posthume dans un tableau auquel Thomas fait référence). Il me semblait que c’était une image que tu esquisses au travers de ton livre : l’absence au centre d’une communauté forte.

17E. L. : Exactement. Chez Philippe Thomas, il y a au fond une utopie magnifique, qui s’ancre dans le rêve d’une relation intime créée au moment où chaque signataire signe et devient auteur. Ce « devenir auteur » crée, pratiquement et conceptuellement, le travail, et il est garanti par son inscription institutionnelle, par le « jeu d’écritures » auquel il donne lieu à chaque fois qu’il est indexé, enregistré, exposé, ne serait‑ce que par le cartel qui l’accompagne obligatoirement et qui fait partie du travail. Mais ce n’est pas tout. L’utopie, à mon sens, c’est que chacun, chacune des auteur·e·s va créer ensemble une communauté, cette « communauté qui vient » pour reprendre un titre de Jean‑Luc Nancy. C’est‑à‑dire que le travail de l’artiste a consisté à construire sa transmission, puisque cette communauté s’organise autour d’un centre vide, d’une absence. La disparition du nom de Philippe Thomas est ici ce qui garantit, paradoxalement, sa survivance et son éternité — comme Pessoa, pour prendre un autre exemple, dont le nom demeure grâce à la communauté d’auteurs fictionnels qu’il a construits. Ce faisant, cette disparition pointe également un vide en chaque sujet. Au cœur de la subjectivation, il y a une absence.

Hommage à Philippe Thomas: Autoportrait en groupe, 1985, photographie couleur et cartel, coll. Daniel Bosser.

*

18H. M : Que Thomas n’ait jamais formulé aucun lien entre cette disparition et la maladie, et que dans ses propres textes, ses réflexions sur la paternité soient motivées par la théorie et l’art conceptuel, ces deux faits sont‑ils dûs notamment à une présence moindre du sida dans l’environnement artistique français qu’à New York, par exemple ? Thomas était à New York en 1987, où il a ouvert son agence Readymades belong to everyone®, et il y est revenu pour plusieurs d’expositions.

19E. L. : Cela dépend de quelles années tu parles. Il me semble qu’à New York, à San Francisco comme à Paris — l’une des capitales occidentales les plus touchées —, les années 1992 ou 1993 ont été une hécatombe. À partir des années 1990, je pense que le sida était présent tout autant dans l’environnement des artistes français ou new‑yorkais. Je me souviens des rumeurs morbides qui circulaient sur le galeriste Gilles Dusein, comme sur Philippe, et je me souviens qu’ils s’employaient tous les deux à signer certains « livres d’or » dans les galeries selon la formule d’On Kawara : « I’m still alive ». Tu imagines l’horreur de leur situation ! Il est vrai qu’il existait une constellation très spécifique à New York où l’on pouvait constater que les stratégies esthétiques des artistes étaient directement versées au compte de l’activisme anti‑sida, et réciproquement. L’utilisation des techniques post‑conceptuelles, traitant des questions de distribution ou les tactiques « appropriationnistes », utilisant l’imagerie des médias et de la communication pour en déconstruire le système, se retrouvent dans les visuels et les slogans activistes. Thomas est allé plusieurs fois à New York, dont une fois beaucoup plus longuement, et pour sa demande de bourse de séjour au Ministère des Affaires Étrangères français, il cite deux « référents » new‑yorkais : Bill Olander, curator au New Museum et membre d’Act Up New York, et Craig Owens dont nous parlions précédemment. Dans Insights, on trouve la mention des affiches du Silence=Death Project dans la ville et des visuels de Gran Fury. Plus tard, nous avons parlé d’un projet d’exposition qu’il avait avec des artistes comme Félix Gonzalez‑Torres, dont il se sentait très proche, et d’ailleurs dont il est, à mon sens, très proche.

*

20H. M. : Quelles étaient les relations et différences entre les scènes artistiques franco‑européennes et états‑uniennes, en ce qui concerne le sida ? Dans ton livre, tu parles de Gonzalez‑Torres, mais aussi d’autres artistes américains comme Zoe Leonard, Mark Morrisroe, le collectif fierce pussy4. Le sida étant un champ de bataille des « Culture wars », comment se distinguaient les traumas culturels, les motifs et motivations activistes, les productions artistiques ?

21E. L. : Il y avait des différences entre les deux contextes, mais en gros, on peut distinguer deux phases dans le militantisme anti‑sida. Les associations d’aides aux malades, et le tournant politique de l’activisme anti‑sida. À Paris, très vite sont nées des associations comme VLS (Vaincre le sida), une association fondée par l’un des membres de l’Association des médecins gais, puis la plus grosse association, Aides, créé fin 1984 par Daniel Defert, le compagnon de Foucault, à la suite de son décès. Sans doute poussé par l’urgence de nier le lien qui pourrait faire du sida une maladie homosexuelle, Aides ne liait pas activisme et orientation sexuelle, mais poussait à la mobilisation des malades comme étant auto‑responsables de leur santé. Au contraire, Act Up‑Paris a été fondé en 1989 sur le modèle américain, en tant qu’« association issue de la communauté homosexuelle ». Pour Act Up, on peut à la fois dire que le sida n’est pas une maladie homosexuelle et, comme l’explique Gregg Bordowitz, dire que « l’épidémie du sida a engendré une communauté de gens qui ne peuvent pas ne pas se reconnaître comme une communauté et agir en tant que telle »5. Bref, la lutte contre le sida n’est pas un champ unifié : il y a beaucoup de luttes, de conflits, de controverses, y compris sur les modes d’action, qui sont tout aussi nécessaires à la constitution d’un champ défini, selon Bourdieu, comme « un champ de savoir et de pouvoir, un champ organisé avec des concurrences, des enjeux de principe et d’argent, des acteurs identifiables6 ».

22D’autre part, force est de constater qu’en France, la situation n’a jamais été aussi brutalement extrême qu’aux États‑Unis, dans la mesure où il existe un filet de protection sociale (le système de la sécurité sociale a été généralisé à l’ensemble de la population en 1946). Cependant, l’inaction absolue et la négligence hostile des présidences de Reagan et de Bush aux États‑Unis à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida — qui leur a valu d’être traités d’assassins par les activistes — n’est pas totalement différente de l’attitude, elle aussi peu active du président Mitterrand en France. En général, les politiciens se donnés beaucoup de mal pour ne pas voir dans l’épidémie une urgence sociale majeure. Contre cela, il fallait rendre l’épidémie politique, et rendre visible ce champ politique de l’épidémie. Et là, le champ visuel est concerné, pour travailler à rendre manifestes les minorités trans, homos, toxicos, travailleur·se·s du sexe, précaires, entre autres, toutes les communautés et les familles non normatives qui n’étaient pas représentées autrement que comme des victimes ou des menaces. Les formes de visibilité sont devenues un champ de bataille. Les États‑Unis sont entrés dans des « Culture Wars », où les fondamentalistes chrétiens et les orthodoxes de toutes confessions se sont engagés, y compris sur le terrain législatif, pour verrouiller toutes les expressions culturelles alternatives à la norme familiale patriarcale et hétérocentrée (voir aussi la « Clause 28 » au Royaume‑Uni). Il me semble que le développement d’une théorie queer naît aussi dans ce contexte : Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Teresa de Lauretis, David Halperin, Michael Warner rappellent tous le contexte de l’épidémie de sida comme environnement, et les manifestations activistes comme les moteurs de leurs travaux. Ce sont parmi les spécificités de la tradition pragmatique anglo‑saxon, à laquelle la France est plus rétive.

*

23H. M. : L'activisme né à New York dans le domaine artistique créait également de nouvelles lignes de conflit : par exemple, le double numéro du journal October édité par Douglas Crimp, en hiver 1987, « AIDS, Cultural Analysis, Cultural Activism », qui analysait la question des formes d’action artistique‑critique, de la critique institutionnelle et du sida comme sujet.

24E. L. : Bien sûr, cette anthologie de textes a été lue très vite en Europe. Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, ce numéro d’October est essentiel : c’est un monument et un tournant. Outre qu’il y est très clairement signifié aux artistes que de faire de l’art est insuffisant et qu’il faut rejoindre la lutte contre le sida, c’est un numéro qui, pour la première fois, articule culturellement, à travers tous ses articles, le sida comme « fait social total » pour reprendre la formule de l’anthropologue Marcel Mauss. La rupture entre Douglas Crimp, qui travaille à October depuis treize ans, et les deux fondatrices de la revue a lieu après, lorsqu’il est question de publier les textes d’un colloque, « How Do I Look », qui reprend la question des représentations queer, du sida, de la vidéo, et du cinéma. Elles refusent et Crimp claque la porte.

*

25H. M. : Cela montre également que le rapport au sida a posé une question méthodologique urgente aux sciences humaines, à la critique d'art et à la pratique artistique. Toi aussi, tu es allée à New York (en 1979‑1982/3) pour le programme du Whitney ISP et ta thèse de doctorat sur L’Argent dans le discours des artistes américains, 1980‑19817). Tu as rejoint Act Up‑Paris dans les années 1990. Comme critique d’art, comment as‑tu perçu la relation entre activisme et l’art de ce temps ? Comment a‑t‑elle modelé ton écriture ? Quelles stratégies esthétiques ont évolué à partir de cela — pour toi et pour les autres ?

26E. L. : Oui, j’ai vécu à New York jusqu’en 1983, puis encore et encore — pendant des années, cette vie et cette ville ont laissé une trace indélébile. Mais dès le début des années 1980, mes amis — les plus proches et d’autres qui l’étaient moins — ont commencé à être malades et à mourir. J’ai perdu ma famille — ma famille choisie —, mon environnement, ma communauté, les gens avec qui je vivais et avec qui je travaillais… J’ai mis longtemps à sortir de mon état de stupeur, de sidération, avant que ma colère devienne politique et que je rejoigne l’activisme. C’est comme si j’étais à présent seule à partager une histoire : toutes ces petites anecdotes qu’on se raconte à plusieurs, « tu te souviens ? », je n’ai personne avec qui le faire, avec laquelle m’engueuler : « mais non, ce n’était pas comme ça ! » Comment témoigner de l’épidémie comme survivante ? La fonction du témoin n’est pas exempte de culpabilité et pourtant, il faut le faire, il faut témoigner. Comment ne pas prendre la place de celles et ceux qui ne le peuvent plus ? Ou plutôt, comment laisser de la place pour celles et ceux qui n’en ont plus ? Comment gérer la mélancolie et le chagrin qui hantent le présent comme des fantômes ? Ce sont des questions que je me suis posées à plusieurs reprises lors de la rédaction du livre. L’ouvrage de Vinciane Despret, Au Bonheur des Morts, m’a accompagnée8. Et bien sûr, toutes ces questions fondent, pour moi, la stratégie du « je » : la décision en faveur du pronom personnel, conduisant à une forme par laquelle j’ai essayé de prendre position. Un je défait, décousu, déconstruit par l’épidémie, « ce que le sida m’a fait », et qui se construit dans le livre, mais comme un pluriel autant qu’un singulier.

27En français, en tout cas en France, utiliser le « je » dans l’écriture journalistique, critique ou même scientifique n’est pas possible. On n’écrit pas en son nom, mais au nom d’une supposée objectivité évidemment factice. C’était une grande jubilation d’utiliser ce je, jusque dans le titre de mon livre. Mais c’est un je qui s’adresse à chacun·e, et qui n’est pas forcément un je « humain ». Cela peut être, selon les chapitres, une œuvre, un·e artiste, une exposition, une émotion, une performance ou une action qui diraient « je ». Il faut dire que le VIH/sida réarticule d’emblée le « je » des personnes vivant avec le sida déclarant, dès 1983 (à Denver), qu’il faut compter avec ces « je »‑là, qui ne sont ni des victimes, ni des « patients », mais des PWA, des « People with AIDS ». Ce n’est sans doute pas pour rien que ce qu’on a appelé l’autofiction — en littérature avec Hervé Guibert ou Guillaume Dustan, en photographie avec Nan Goldin par exemple — devient un genre très présent avec l’épidémie. Le sida n’est pas un thème : il contamine tous les genres de discursivité.

The AIDS Memorial, depuis 2016, compte Instagram.

*

28H. M. : Peut‑être pourrait‑on dire que ce savoir perdu que tu as mentionné avant est aussi un savoir du corps et une pratique du care giving, du soin, qui a été développé, et puis perdu, avec le SIDA. Je pense à la théoricienne queer Bini Adamczak, qui suggère que nos formes de relations pourraient être au centre d’une prochaine révolution9. Contre une trop grande insistance sur l’individualisme de l’identité, elle écrit qu’il faut plutôt se demander comment trouver des modes de solidarité dans nos relations (sociales, économiques, médiales). Il y a aussi un écho à Foucault qui parlait de l’homosexualité comme amitié et critiquait « la tendance à ramener la question l’homosexualité au problème du “Qui suis‑je ? Quel est le secret de mon désir ?” Peut-être vaudrait‑il mieux se demander “Quelles relations peuvent être, à travers l’homosexualité, établies, inventées, multipliées, modulées ?”10 » Est‑ce que tu serais d’accord que ton livre sur le sida soit compris comme plaidoyer pour un tel regard relationnel ?

29E. L. : C’est certainement un projet auquel je m’identifie. Et en effet, la pratique de care giving est centrale à qui a vécu ou vit dans l’épidémie. Elle est traditionnellement liée à un travail genré, et à une forme d’activisme qui a été rendu particulièrement invisible, surtout en ce qui concerne les lesbiennes, qu’on retrouve souvent, non seulement à s’occuper de leurs ami·e·s malades, mais également responsables de l’action publique dans la lutte contre le sida, c’est‑à‑dire de l’occupation de l’espace public. C’est, en tout cas, ce qui ressort à Paris comme à New York du discours des lesbiennes activistes, que j’ai interrogées pour le livre et qui constitue le chapitre central. Certaines sont des artistes et leur travail rend également compte de cette « désidentification » dont tu parles — un terme plus précisément associé au théoricien José Esteban Munoz. Si l’on veut bien prendre en compte l’application du mot « care » dans le champ artistique pour décrire aussi bien l’activité critique que curatoriale — un terme qui d’emblée se lie à l’organisation de la communauté —, on pourrait alors dire que parler des productions culturelles, écrire à leur sujet ou les exposer sont autant de façon de les activer, de les réactiver, d’inventer des affinités pour elles, de les mettre en amitié. Encore une fois, pour parler de Philippe Thomas, le care s’appliquerait à sa façon de « dissoudre » les droits d’auteur et de les faire absorber par la communauté.

*

30H. M. : C’est vrai. Et si on parle de Thomas, de Gonzalez‑Torres et d’autres, placer ces œuvres dans le contexte des relations, des communautés et collectivités, peut‑être est‑ce aussi un moyen de contrecarrer le retour aux narrations des grandes figures tragiques, ce désir de mythifier les auteurs et autrices décédé·e·s ?

31E. L. : J’ai l’impression qu’il nous faut parler ici de formes, aussi bien dans le travail des artistes que dans l’écriture critique pour les raconter. Il serait à la fois si facile et si vain de composer un hit‑parade des « meilleurs artistes » qui ont traité du sida (ou des « méchants » qui ne l’ont pas fait), d’en dresser une liste, et de traiter chacun·e comme un auteur au sens classique de l’historiographie, depuis les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Vasari (1550). Mais ce n’est plus possible d’utiliser la notion de « paternité », de tracer un lien direct entre une œuvre et son auteur. J’essaye de montrer, dans mon chapitre sur la dédicace, à quel point les œuvres sont « adressées » : l’énoncé performatif de la dédicace introduit un personnage tiers dans son discours, un personnage dont le nom ou le prénom, ou l’anonymat est en quelque sorte destinataire de ce que l’œuvre recèle comme don. Une chaîne de dons et de contre‑dons va donc construire un réseau amical, une économie amoureuse… Pour moi, chaque chapitre implique une dérive, qui permette de dérouler le fil du réseau relationnel tissé à la fois par des personnes, des choses, des émotions, des événements proches ou lointains, un environnement social, historique, politique et technologique.

*

32H. M. : Je voudrais finir avec une citation de William Haver que tu mentionnes dans le livre : « In the time of AIDS we all live and die “in AIDS” whether or not we die “of AIDS”11 ». Ce que j’aime dans cette phrase, c’est l’urgence de reconnaître que le SIDA affectait tout le monde, l’urgence de parler d’un « nous » qui ne comprend pas seulement un petit groupe (d’homosexuels ou d’artistes new‑yorkais et parisiens...), mais qui est inclusif. Peut-être est‑ce quelque chose qu’on peut apprendre de la crise du sida pour les crises d’aujourd’hui — la tâche de nommer un « nous » inclusif ?

33E. L. : Dès que se constitue politiquement ce « je » de la communauté des PWA, des personnes vivant avec le sida, qu’elles soient séropositives ou pas, ce « je » est d’emblée un « nous » : nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des patients passifs. Nous sommes des personnes « sérologiquement différentes » — selon la belle expression du philosophe Alain Ménil qui a écrit un excellent livre peu connu : Sain(t)s et Saufs : une épidémie d’interprétation (1997)12. N’est‑ce pas à l’exemple de ce « nous » que ce sont constituées toutes les occupations des places publiques, de la révolution tunisienne à « Occupy », du mouvement des « Indignados », à « Nuit debout » ou à « Black Lives Matter » : une façon de se penser en alliance. En France, #metoo a été traduit par #noustoutes ! La condition d’alliance des corps en situation de précarité est non contingente, affirme la philosophe Judith Butler dans ses travaux récents. Comment se coaliser ? Comment faire converger les luttes minoritaires ? Telles sont les questions fondamentales qui se posent contre une économie de la violence et de l’exclusion. Mais cela ne veut pas dire que ces coalitions du « nous » soient harmonieuses ou heureuses. Il me faut dire ici que je relis aujourd’hui notre conversation en plein conflit des « Gilets Jaunes » en France, fin décembre 2018. C’est un exemple assez fascinant de « nous » complètement fragmenté, impossible à identifier ou à nommer. Ce « nous » fait de solitudes particulières, se noue sur les « rond points » routiers, mettant en commun une immense colère contre les classes dirigeantes, comme l’a détaillé la journaliste Florence Aubenas dans son récit d’un rond‑point occupé (« “Gilets jaunes” : la révolte des ronds‑points », dans Le Monde, 15 décembre 2018). Je ne voudrais pas ici apparaître comme une « experte » des soulèvements, ce qui n’est absolument pas le cas. Je ne voudrais pas non plus faire apparaître l’épidémie du sida dans ses vingt premières années comme une sorte de modèle pour l’organisation d’une résistance communautaire. Tu vois, ce « nous » j’ai essayé de le toucher du doigt dans l’écriture elle‑même, dans la grammaire utilisée que j’ai sciemment choisie « inclusive », c’est‑à‑dire non spécifiquement réservée au genre masculin, et non spécifiquement limitée à une stricte binarité des genres. C’est d’abord, dans l’usage des langues que l’exclusion doit s’abolir et le « nous » se marquer.

34H. M. : Merci beaucoup pour cette conversation.