« N’est-ce pas mon hôte ? » Yves Bonnefoy, Gérard Titus-Carmel : un dialogue côte à côte

1Dans le texte introductif du catalogue qui accompagne l’exposition de 2005 à Tours consacrée aux livres de poésie qu’il a composés avec des peintres, Yves Bonnefoy n’emploie pas le terme de « livre illustré ». Il parle de « livre de poésie et de peinture mêlées1 », de livre où le poème côtoie des images, préférant l’idée de voisinage et d’accompagnement à celle d’une intégration ou d’une fusion des mots et des images. Pas plus qu’il ne pense cette « sorte de vie commune2 » engagée entre le poème et l’image en termes d’assimilation, ce qui supposerait l’annulation de leurs différences, de leur singularité respective, ou un rapport d’assujettissement d’un langage par l’autre, Yves Bonnefoy ne l’envisage en termes d’opposition ou de rivalité. Il l’appréhende plutôt sous le signe de l’hospitalité, comme un lieu d’accueil et d’écoute réciproque, mettant en présence des voix diverses qui choisissent de s’associer et de cheminer ensemble3 – « livre de dialogue4 » donc, pour reprendre la juste expression d’Yves Peyré, mais un dialogue qui se déploierait moins face à face que côte à côte, et impliquerait une éthique autant qu’une esthétique.

2Gérard Titus-Carmel partage cette approche. Cet artiste, qui a illustré de nombreux poètes et qui est lui-même auteur d’une quarantaine de livres de poésie, pour certains illustrés, a souvent dit la difficulté de cette tâche et sa méfiance à l’égard des « illustrations » qui peuvent se révéler « mercenaires5 » en figeant ou défigurant le poème. Dans un texte consacré à cette question, il souligne la façon dont le poème souvent regimbe à se laisser illustrer, comme s’il se tenait sur ses gardes et craignait que « “l’intervention graphique” invitée à lui donner la réplique, se fasse trop entendre depuis sa rive » : « Le peintre sera donc amené à filer doux […] [Il devra garantir] aux mots une présence complice ».

3Le fait que Titus-Carmel connaisse intimement, à la fois comme peintre et comme poète, les enjeux du livre mêlant poésie et peinture explique en partie cette complicité et la place singulière qu’il occupe parmi les nombreux peintres avec lesquels Bonnefoy a travaillé. La seconde singularité de leur compagnonnage tient à sa durée et à sa vitalité. Aussi intense soient-elles, les collaborations entre un peintre et un poète sont bien souvent ponctuelles : elles durent le temps d’un livre, puis chacun reprend sa route. Entre Yves Bonnefoy et Gérard Titus-Carmel cependant, l’échange ne s’est jamais interrompu depuis leur rencontre en 2003, ne cessant de s’enrichir et d’emprunter de nouvelles formes. Outre une riche correspondance, leur dialogue a en effet été scandé par l’écriture de textes critiques qu’ils se sont l’un et l’autre réciproquement consacré et par la création de plusieurs livres mêlant poésie et images. Il sera surtout question de ces derniers ici, mais on comprendrait mal leurs enjeux si l’on oubliait combien ces deux pans s’éclairent mutuellement6.

1. Que veut dire « écrire sur la peinture » pour Yves Bonnefoy ?

4Un mot donc, avant d’aborder les livres illustrés, sur le premier texte qu’Yves Bonnefoy a consacré à Gérard Titus-Carmel. C’est un texte qu’il a écrit avec une rapidité fulgurante, juste après avoir rencontré Titus-Carmel et lui avoir rendu visite à l’atelier d’Oulchy-le-Château au printemps 2003. Ce texte a l’allure d’une évidence. Yves Bonnefoy présente Gérard Titus-Carmel comme l’une des grandes voix du XXe siècle. Il replace son travail dans l’histoire de la pensée et de l’art du XXe siècle et cherche à comprendre ce qui a pu pousser l’artiste à revenir à la peinture et à la couleur à partir de 1984. Si, selon Bonnefoy, ses premiers dessins en noir et blanc sont l’expression d’un désarroi radical partagé avec quelques grands esprits du siècle (Giacometti, Beckett, Kafka ou Bataille) qui, comme lui, font le constat du non-sens tapi dans nos représentations, Titus-Carmel aurait ensuite converti ce vertige pour pouvoir « se “tenir debout” [et] reprendre pied là où personne n’a pied7 ». Et pour, comme Mallarmé, partir à la quête du Beau, nourri de cette lucidité critique. Bonnefoy salue ce passage à la couleur et le travail de collage qui l’accompagne, sensible dans la série des Feuillées que l’artiste vient alors d’achever.

5En découvrant ces œuvres, leur travail de coupe, de déplacement d’un fragment greffé sur un nouveau tout et leur jeu sur la transparence des strates, sur ce qu’elles occultent et laissent transparaître des visages antérieurs de l’œuvre, Bonnefoy perçoit une parenté avec ses propres préoccupations. Le travail de l’artiste entre en particulier en résonance avec la pensée de l’anamnèse qui occupe alors une place grandissante dans les écrits de Bonnefoy, attentif aux souvenirs qui remontent et hantent ses textes, traces absentes et pourtant insistantes avec lesquelles il faut composer et qui, comme dans les peintures de Titus-Carmel, « rendent plus difficile le contrôle de la pensée sur la tâche accomplie ». Ce que Bonnefoy voit aussi affleurer dans les Feuillées, c’est ce sentiment d’unité qui lui est cher, cette « qualité d’épiphanie simple, par quoi se dissipe l’angoisse » et qui, par delà la fragmentation des mots, peut conduire vers la beauté, vers « un suprême bien, dans des images desquelles le continu ruisselle ». Bonnefoy reconnaît en Titus-Carmel un artiste qui, devant le carrefour ontologique qui se présentait à lui, a su s’engager dans la bonne voie, choisissant d’attester l’être, plutôt que de s’abandonner au néant. C’est d’ailleurs l’une des « parentés8 » qui relient les divers peintres auxquels il s’est associé, et qui sont « les indices des besoins d’une poésie qui entend survivre dans une époque qui la prive de ses ressources et en méconnaît la visée ». Bonnefoy confiait à ce propos à Françoise Ragot que tous les peintres avec lesquels il avait travaillé avaient en commun un point essentiel : « tous se préoccupent de ce sens de la vie, de cette relation à l’unité, à la présence au monde […], tous cherchent à en trouver la pensée, à en recréer l’imminence avec leurs principes propres9 ».

6L’acuité des formulations qui viennent sous la plume de Bonnefoy pour parler de l’œuvre de Titus-Carmel est frappante : les peintures de l’artiste, en qui il reconnaît un alter ego, semblent lui offrir un viatique pour mieux cheminer au sein de sa propre pensée. Dans un texte intitulé « La Parole et le regard », rédigé pour les Cahiers de l’Herne en 2005, Bonnefoy précise d’ailleurs qu’il ressent souvent la tentation, lorsqu’il écrit sur la peinture, de « laisser les mots se prendre dans les images10 », « comme si, au voisinage d’une œuvre, […] [son] écrit se laissait capter, altérer par cette présence à la fois irréductiblement différente et pourtant très proche, laissant [s]es mots se déformer […] comme de petites masses de plomb soumises à la chaleur ». « Je crains, autrement dit, de ne faire parfois que de la “critique en rêve” » ajoute-t-il.

7Bonnefoy ne prétend pas expliquer l’œuvre à la manière d’un historien de l’art. En déposant ses mots à côté de ces œuvres, il adopte en somme la démarche de l’illustrateur. Il ne s’agit pas pour lui d’interpréter ou d’éclairer l’œuvre, mais de mettre en relief ses contours, de la révéler en quelque sorte à elle-même. Cette parole ne s’adresse ni à un quelconque public, ni même au peintre. Mais, semble-t-il, à la peinture. Voire plus foncièrement à la parole elle-même : « en somme, on n’écrit pas tant sur des peintres qu’on ne travaille sur la langue que l’on emploie, demandant à la peinture d’aider la parole qui prend forme à inquiéter le vocabulaire, à fluidifier la syntaxe11 ».

8On comprend dès lors qu’écrire sur l’art, au même titre que collaborer avec des peintres, fasse partie intégrante de ce que Bonnefoy nomme sa recherche poétique.

9Dans un entretien daté de la même époque, Bonnefoy revient sur la pratique du livre d’art, il dit approuver l’idée, venue des surréalistes, qu’une intimité entre poésie et peinture puisse déboucher sur un travail à quatre mains, mais il déplore que ces livres soient bien souvent le fruit d’une simple affinité amicale et non d’un échange en profondeur donnant lieu à une pensée poétique élaborée en commun12. Bonnefoy tient ces propos en 2005, date à laquelle il vient de terminer son texte sur les Feuillées et travaille alors à deux projets de livres illustrés avec Titus-Carmel. Aux yeux de Bonnefoy, ces livres ne sont à l’évidence pas de simples beaux livres luxueux agrémentés de gravures, mais les premières conséquences formelles d’un dialogue qui se déplace sur le terrain de la création.

2. Ales Stenar, suivi de Passant veux-tu savoir ?

10Le premier de ces livres (Ales Stenar suivi de Passant, veux-tu savoir ?), publié à Genève chez Editart en février 2005, est composé de deux poèmes que rien ne semble de prime abord relier si ce n’est, dans les deux cas, leur allure de petit conte qui s’évase vers une réflexion sur l’ici et le désir d’ailleurs.

11Comment faire un livre illustré à partir de ce qui contrarie d’emblée l’idée d’opus ? Les trois aquatintes de Titus-Carmel (l’une placée au seuil du livre, la deuxième entre les deux poèmes et la troisième fermant le tout) ont ici une fonction architecturale : elles font passer le livre du statut de poèmes isolés à celui d’opus. La vertu structurante des gravures est renforcée par la résonance graphique entre la première image et le poème qui la suit. On devine en effet au centre de cette gravure l’esquisse d’une carcasse de bateau, sous de larges traits noirs qui évoquent les flèches du tonnerre et la pluie véhémente qui s’abattent sur le pays de pierre décrits dans Ales Stenar. La forme oblongue dessinée en réserve dans l’ocre, serait-elle la flamme de la paix évoquée dans le poème ? Et qu’en est-il de cette forme rouge entre le ciel et la barque ? L’imagination peut se laisser aller, à condition de s’assumer comme telle.

12Voir illustration 1, gravure de droite sur la photographie.

13Car rien ici n’illustre les mots avec l’évidence d’un décalque. Nulle traduction graphique, nulle volonté de refléter le poème, et encore moins de le narrer en images. Il s’agirait plutôt d’offrir au poème un espace de résonance. Rappelons combien Titus-Carmel est lui-même conscient de la rétivité du poème à se laisser illustrer, à l’artiste revenant la tâche de l’apprivoiser, d’amener le poème au dialogue en garantissant aux mots une « présence complice, bien loin de ces illustrations mercenaires qui, sous couvert de fidélité, vous figent et défigurent un texte à trop vouloir le suivre à la lettre13. » Le peintre doit travailler à « un cousinage formel […], liant dans l’économie du livre leurs belles et voisines solitudes. Alors le poème s’ouvrira lentement et admettra qu’une autre voix se joigne à la sienne ».

14L’aquatinte qui ferme le livre témoigne également de cette « présence complice ». Là encore l’écho entre l’image et les mots reste elliptique : bien que le poème comporte de nombreuses notations visuelles, ce sont des formes volontairement évasives qui y répondent. On peut croire reconnaître dans la forme rouge triangulaire l’âtre dont s’éloigne le jeune homme mentionné au début du poème, ou dans les sombres taches circulaires les cailloux jetés contre les vitres, ou encore dans la forme ocre ovale deviner la « tiare de flammèches mouillées », mais tout cela reste allusif. L’illustration ne force pas le texte. Elle vient à côté des mots seulement pour donner forme à leur mystère, et répond en cela au poème d’Yves Bonnefoy qui dit l’écoute et l’accueil, l’hospitalité offerte à celle qui n’est que mystère et errance :

« […]Qu’est-ce donc ?

Et n’est-ce pas ce faible bruit, déjà,

Qui tout à l’heure a troublé sa lecture ?

Maintenant il écoute, retient son souffle,

Le jardin est silencieux, même le vent

S’est tu, et la pluie fait bien peu de bruit sur la fenêtre. […]Oui, mais voici

A nouveau une pierre contre la vitre,

Puis, presque tout de suite après, une autre encore.

Et cette fois il a très peur, soudain, il se décide,

Ouvre grand la fenêtre. A dix pas

De lui, une phosphorescence. C’est une femme,

Vieille, en haillons. Haute et courbée,Avec des mains qui bougent, l’une tenant

Encore une poignée de petits cailloux. […]

Avec autour de soi les plis de la pluie

Comme un châle, ou plutôt comme une mandorle.Qu’est-ce que cette vieille femme, il l’a déjà vue,

Il sait qu’il a déjà pris ses mains maigres

Dans les siennes, sur une table. […]

Qui es-tu ? Mais elle a maintenantSur la tête un anneau, on dirait de fer,

Duquel montent des flammes. Toute une tiare

De flammèches mouillées et qui vacillent,Parfois qui cessent presque. […]

« Qui es-tu ? » Non, c’est « Entre », ce qu’il dit.Entre, répète-t-il, et elle sourit

Sous la pluie qui fait luire son visage.

Entre ! Elle approche, trébuche, il la soutient,

Elle passe le seuil14. »

15Peut-être encore moins que dans la gravure qui précède Ales Stenar il ne s’agit ici de narrer en images. Et précisément, en faisant réapparaître certains éléments du récit esquissé par le poème, mais de façon disjointe, partiale ou altérée, l’illustration défait la linéarité de l’histoire racontée. Elle en perturbe l’ordre, comme dans le rêve. Elle joue de la lacune et des associations entre les fragments qu’elle laisse remonter. Sans doute aussi témoigne-t-elle ce faisant de la lecture singulière de l’artiste, autorisé à « entrer » dans le poème et à mêler ainsi sa sensibilité à celle du texte dont il rend compte. Cette liberté laissée à l’hôte du poème, Yves Bonnefoy en reconnaît lui-même l’importance cruciale : « Qu’est-ce qu’un “livre d’artiste”, aujourd’hui ? Nullement une illustration d’un texte par des images, comme du temps où les écrits n’étaient guère lus qu’au niveau de ce qu’ils avaient de plus apparent, par exemple l’expression d’un sentiment ou d’une pensée15 ». Pour le « peintre à l’écoute de l’écrivain », il s’agit

16 « de ne pas s’attarder aux aspects déclaratifs de l’écrit mais d’y reconnaître, en sa liberté, une écriture sans intention que soi-même dont les couleurs et les formes seront dès lors une autre des voies. Le dire explicitable d’un poème pourra être pris en considération, pourquoi pas, mais l’“illustrateur” n’y verra qu’un élément parmi d’autres, dont son accompagnement […] ne se souviendra qu’en le relativisant à tout ce qu’il aura perçu d’autre dans le texte, ou imaginé à son occasion. »

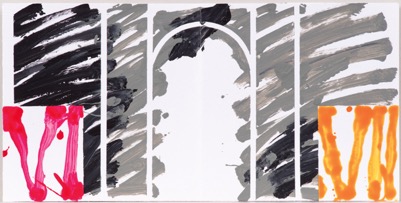

17Yves Bonnefoy et Gérard Titus-Carmel, Ales stenar suivi de Passant, veux tu savoir ? (Editard, 2005), deuxième aquatinte et première aquatinte. Photo Klaus Stöber, ©Adagp, Paris, 2017.

18L’aquatinte située au milieu du livre Ales Stenar suivi de Passant, veux-tu savoir ? est sans doute la plus énigmatique (Voir illustration 1, gravure centrale). Quelle est sa fonction ? Qu’illustre-t-elle ? L’imagination peut y trouver sans peine des éléments qui évoquent l’un et l’autre des deux poèmes, comme une sorte de réservoir des éléments passés ou à venir. Cette gravure instaure ainsi un dialogue entre ces deux poèmes sur laquelle se fonde la cohérence du livre. Alors qu’ailleurs ces deux poèmes peuvent prétendre à l’indépendance (comme dans leur réédition en 2010 au Mercure de France dans La Longue Chaine de l’ancre où ils sont repris de façon dissociée et changent ainsi de statut), dans l’édition illustrée de 2005, c’est la présence des gravures qui crée un lien entre eux et fait exister le livre. La planche nervure l’œuvre, elle l’aère et ventile l’ensemble. Le grand feuillage noir qui se déploie sur toute la largeur de la page, chevauché par un feuillage rouge aux palmes plus resserrées, le souligne encore. Quoique tout à sa tâche de ponctuer et de structurer le texte, cette gravure prend aussi une certaine autonomie. Il n’y a en effet aucune mention végétale dans les poèmes de Bonnefoy : dans le dessin de ces feuillages, qui rappellent sans équivoque les Feuillées sur lesquelles travaillait Titus-Carmel l’année précédente, c’est la signature du peintre qu’il faut voir, comme si poème s’ouvrait et avait bel et bien admis qu’une autre voix se joigne explicitement à la sienne.

3. Compagnonnage autour du Tombeau de L.-B. Alberti

19Dans un entretien daté de la même époque, Bonnefoy souligne la vocation associative de la poésie : « La poésie est foncièrement transitive, son texte est pour se défaire du moi et non pour le conforter, elle est donc, en puissance, associative, une alliance qui propose16 ». Accepter l’offre de l’autre, qu’il soit peintre ou musicien, c’est « se porter en ce lieu d’assentiments et d’échanges » qui nous aide à combattre le « chevalier de deuil » qui est en nous et nous permet d’accéder à la poésie, ajoute Bonnefoy. Le deuxième livre d’art qu’il réalise la même année avec Titus-Carmel, intitulé Tombeau de L.-B. Alberti, reflète cet essentiel besoin de la parole des autres et donne tout son sens aux notions de « compagnonnage » et d’« intercesseur » que Bonnefoy aime convoquer lorsqu’il parle de son travail avec et sur des peintres : « Il faut interroger les peintres […] qu’on aime, avec toujours de l’étonnement, et non les juxtaposer dans la galerie des ancêtres. Et le compagnonnage qu’il faut, ce sont ces quelques auteurs qui sont les premiers à savoir cela et à nous le dire : intercesseurs qui, retour de l’intuition de présence, se fraient une voie vers nous, généreusement, à travers la présence des images17 ».

20Voici ce tombeau écrit en hommage à Alberti :

« Rêva-t-il son tombeau cette façade ?

Il pressentit la harpe dans la pierre

Et voulut que le son de ces arcatures

Se fît or sans matière, poésie.Ne change rien,

Disait-il à son maître d’œuvre, sinon la mort

Ravagera les nombres, tu détruiras

“Toute cette musique”, notre vie ?La façade est inachevée, comme toute vie,

Mais les nombres y sont enfants, qui y jouent, simples,

A être de l’or dans l’eau où ils pataugent.Ils se bousculent, ils se donnent des coups,

Ils crient, ils s’éclaboussent de lumière,

Ils se séparent en riant quand la nuit tombe18. »

21Alberti n’est pas choisi au hasard. En se tournant vers cet humaniste du Quattrocento, qui était à la fois peintre, écrivain, mathématicien et architecte, Bonnefoy poursuit son interrogation sur le nombre et sur l’image. Dans ce poème, s’énonce à nouveau toute la problématique bonnefoyenne de l’hésitation entre le rêve de pierre (ce désir d’une perfection faite de nombres, capable de résister au passage du temps) et le constat de son leurre. Cette ambivalence se manifeste d’emblée à travers la forme « presque sonnet » composé d’un quatrain et de trois tercets – forme imparfaite mais qui, en son imperfection même, accède à la finitude19, de même que chez Alberti « la façade est inachevée, comme toute vie ». Et précisément, choisir Titus-Carmel comme compagnon de route prend tout son sens lorsqu’on sait l’attention que l’artiste accorde au nombre, à l’ordre et à la rigueur de construction. Aussi bien dans son travail artistique que dans ses livres de poésie, cette tentation du nombre épouse la conscience de ses mirages et la nécessité d’accepter, d’œuvrer, avec la finitude.

22Un tel entrelacement se perçoit dans l’intervention graphique qu’il propose pour le Tombeau d’Alberti, en particulier dans la gravure centrale, à travers la superposition d’une composition extrêmement rigoureuse retenue en réserve, toute en arcades, colonnes et symétries, et les larges brossées de couleur qui biffent cette rigueur. Cette lithographie montre la tension entre la tentation de l’ordre, de la rigueur, et les efflorescences qui la contrent et la débordent. (Voir illustration 2) Ce geste de la main qui dit la présence d’un homme, ici et maintenant, donne également son émouvante précarité au tracé d’or du triangle dessiné au seuil du livre, qui figure sans doute la « harpe dans la pierre », et aux chiffres romains dessinés en cul de lampe. Ces formes, pourtant symboles du Nombre et de l’Idée, mais comme infléchies vers le sensible par le biais du dessin, semblent renvoyer aux « enfants » évoqués dans le poème de Bonnefoy, qui « jouent, simples, / À être l’or dans l’eau où ils pataugent » et « s’éclaboussent de lumière ». Cette simplicité, cette fragilité, rappelle celle des nombres sur la façade inachevée d’Alberti.

23Yves Bonnefoy et Gérard Titus-Carmel, Tombeau de L.-B. Alberti, acrylique sur papier. Photo Klaus Stöber. ©Adagp, Paris, 2017.

24À cette fragilité du tracé jaune sur la page et à ce vœu d’inachèvement répond aussi le tremblé de l’écriture de Bonnefoy, qui participe à l’infléchissement de la tentation de perfection formelle de ce « presque sonnet ». Ici le projet éditorial fait corps avec les enjeux du livre, puisque pour les six exemplaires de ce « livre pauvre », le poème est écrit à la main, comme c’est le cas de tous les livres de la collection des « Livres pauvres » de Daniel Leuwers qui associe étroitement l’écriture manuscrite d’un poème et l’intervention d’un peintre. On peut in fine se demander qui illustre qui ici, tant le dessin de l’écriture de Bonnefoy et les dessins de Titus-Carmel semblent se mêler en une même communauté d’intentions pour composer ce tombeau.

25 Ce voisinage heureux, cette concordance de gestes ne signifie cependant pas que Bonnefoy et Titus-Carmel partagent en tous points la même conception de l’art et du rapport au monde. Une étude approfondie de leurs œuvres révèle les divergences20. Mais le dialogue engagé dans l’espace du livre va au-delà de ces dissemblances : non pas qu’il les résorbe, mais il s’innerve dans et par ces différences, car il est soutenu par une même quête de la beauté, c’est-à-dire par une même nécessité de répondre au grand appel de la poésie. Le poète reconnaît d’ailleurs se sentir incapable de « partager l’espace d’un livre21 » avec beaucoup de peintres, indépendamment de leurs qualités artistiques. Pour que cette « sorte de vie commune » qu’est le livre soit envisageable, ils doivent être avertis du même « souci poétique », du même « besoin de poésie » que lui : « cet appel qu’ils éprouvent tout comme moi, se subdivise, à chaque fois, qu’il s’intensifie […]. Il change simplement de point d’application […], mais chez tous ceux qu’il requiert il demeure une certaine expérience fondamentale à laquelle je ne puis que faire confiance. » Alors seulement, souligne Bonnefoy, « je me sens chez moi dans le chez eux de mes amis peintres ». « Partager », « voisinage », « association », « accompagnement », « intimité réciproque », c’est le vocabulaire de l’hospitalité qui s’impose à nouveau sous sa plume on le voit, jusqu’à l’image de la « table ronde22 » qu’il emploie pour désigner l’ensemble de ces ouvrages conçus avec des peintres qui, dans leur diversité, manifestent la pluralité des « voies de la poésie ».

4. Deux Scènes

26Dans le livre suivant, c’est plutôt le peintre qui semble avoir dû se couler dans le « chez lui » du poète, c’est-à-dire cet espace mental qu’est l’Italie et qui, pour Bonnefoy, donne à réfléchir sur les images et « incite à être lucide23 ». L’accompagner à travers les énigmes de ce pays « autre » aurait pu ne pas aller de soi pour Titus-Carmel qui dit souvent se sentir plus proche de Bram van Velde que des méditerranéens. Mais ce livre, Deux Scènes, marque une nouvelle étape forte du dialogue avec Bonnefoy. En s’aventurant sur de nouvelles terres, l’échange gagne en profondeur.

27Cela tient d’abord à la genèse mouvementée du livre. Après avoir écrit un court récit pour une édition de bibliophiles italiens, Bonnefoy proposa à Titus-Carmel de l’illustrer. Celui-ci projetant de faire une série de six gravures, Bonnefoy décida alors d’ajouter une glose pour pallier le déséquilibre apparu progressivement entre le texte, de quelques pages à peine, et la série des six gravures. Cette glose, qui ne devait être qu’une note, prit une ampleur inattendue : le court récit initial devenait le ferment d’une réflexion poétique profonde se déployant sur près de cinquante pages. Le texte Due Scene parut sous cette forme en 2008 dans l’édition milanaise (Cento Amici del Libro) : le récit initial, la note conjointe, les six aquatintes et la traduction italienne. Lorsqu’il fut repris aux éditions Galilée pour l’édition courante, Bonnefoy ajouta un second éclaircissement à la note, et Titus-Carmel substitua aux six gravures de l’édition de tête la reproduction de trois collages originaux.

28Ce mouvement interne dans la genèse du livre, qui montre l’interaction effective entre le texte et l’intervention graphique, et vice-versa, tient aussi à la spécificité du projet. Bonnefoy reconnaît en effet avoir laissé dans ce texte « l’inconscient prendre la parole24 » et le présente comme un « début d’auto-analyse ». On conçoit dès lors la difficulté de la tâche pour l’artiste chargé d’illustrer ces pages « encore toutes trempées de [l]a pensée inconsciente » d’un autre, consistant à comprendre ce qu’il y a peut-être de plus intime chez l’autre, à se couler dans son rêve, en longer les méandres secrets, en déchiffrer la langue. Titus-Carmel accepta malgré tout de suivre Bonnefoy dans les sinuosités de ce palazzo hanté de figures intérieures, toutes baignées d’une lumière de soir, qui est celle, dit l’écrivain, de « la vie rencontrant bientôt la mort ». Si Bonnefoy choisit ici la compagnie de Titus-Carmel, c’est sans doute parce qu’il trouvait en lui quelqu’un capable de ressentir « cette pulsation de lumière […] que trouble une souvenance du soir » et capable, aussi, d’éprouver, « à ces instants où la mort se donne à voir, qu’il y a dans la vie […] de quoi se délivrer de la fascination du non-être ». Cette errance dans l’Italie de Gênes, lieu à la fois des rêves et de leur renoncement, creuse le dialogue entre Gérard Titus-Carmel et Bonnefoy noué dans les œuvres précédentes, comme s’ils parvenaient ensemble à ce point de lucidité sur la vie, où il faut apprendre qu’il n’y a rien à attendre des mythes, mais où conjointement le désir d’être devient plus vif que jamais.

29Les illustrations de Titus-Carmel retrouvent cette lumière de soir. Elles apparaissent sur le papier comme les ombres du texte. Ainsi dès la première gravure, le décor est esquissé : une haute voûte, les épais barreaux de fer d’une grille à demi ouverte, une porte entrebâillée qui laisse deviner une cour baignée de nuit. D’une gravure à l’autre les éléments s’ajoutent : ici les bandes de lumière sur le sol dallé dont les rainures laissent s’échapper de l’herbe, là les deux bornes rouges, le balcon à la balustrade de fer évoqué par une arabesque, ou encore la croisée d’une fenêtre derrière laquelle vacillent les lustres d’une fin de fête. Dans les trois dernières gravures, l’illustration s’ouvre à la glose explicative qu’elle borde : les arcades rouges de la quatrième gravure donnent ainsi tout son relief à la comparaison furtive dans le texte entre Gênes, qui étage ses quartiers, et la salle d’un théâtre. La silhouette fantomatique qui apparaît en réserve sur la cinquième gravure prend en charge la « note » ajoutée au récit : elle semble figurer le Je qui médite et s’interroge d’une scène à l’autre, dans l’entre-lieu des deux textes qui se font face. (Voir illustration 3) Ici non plus, l’enjeu n’est pas de raconter le texte en images, d’en contraindre le sens, mais plutôt de lui apporter une résonance visuelle et émotive en créant autour de lui de l’espace, comme une aura ou une chambre d’écho qui maintienne le sens ouvert et qui soit une façon de mettre en présence « deux voix distinctes25 » mais au timbre ajusté – des voix qui « se partagent l’espace du livre en l’ouvrant à l’écho qu’ils libèrent du silence ».

30Yves Bonnefoy et Gérard Titus-Carmel, Deux Scènes, cinquième aquatinte. Photo Klaus Stöber. © Adagp, Paris, 2017.

31De fait, les gravures semblent redoubler l’exercice d’élucidation auquel se livre Bonnefoy et figurer l’« inexplicable mutisme26 » évoqué dans le récit et sur lequel s’interroge Bonnefoy en note – mutisme qui est résistance à la parole bavarde, mais qui incite à la parole vraie, simple, la parole de poésie. Ces gravures, dans leur grande économie de beiges et de gris, semblent créer cette qualité de silence nécessaire pour que la parole s’élève. On pourrait rapprocher l’effet produit par ces chambres de silence des « coups de gomme » dont Titus-Carmel dit qu’ils peuvent ménager, dans les dessins de Giacometti en particulier, des « trouées nécessaires par où faire entrer l’air et la lumière » et créer des « issues où l’on peut à tout moment reprendre son souffle et laisser en cette brèche une place nouvelle pour le doute27 ». Bonnefoy a été très sensible à cet « art de manier la gomme » dans le texte qu’il a écrit pour préfacer l’essai de Titus-Carmel sur la beauté (Le Huitième Pli ou le Travail de beauté). Comme Titus-Carmel, Bonnefoy est attentif à ce qui, dans toute œuvre, permet à l’air de circuler, ces espaces de silence qui « l’ajourent en profondeur28 » et laissent filtrer la « lumière qui gît captive dessous ». Dans le livre des Deux scènes, ce sont les aquatintes qui trouent le texte, veiné de « pareils filons de lumière », et laissent ainsi résonner les échos.

32La technique de la gravure, qui consiste à aller chercher le dessin « sous la surface glacée du métal29 » en creusant (graver, graben) à l’envers30, se rapproche étonnamment du travail d’écriture mené par Bonnefoy. Dans les deux cas, il en résulte une sorte de dédoublement du Je31, sensible dans l’écart entre le Je du récit des Deux Scènes et celui des notes qui se font face comme les deux balcons évoqués. Diffracté par les deux ensembles de notes et par les six gravures et leur endroit désormais perdu32, le Je s’éprouve dans ce livre comme instance éminemment plurielle. Ce sentiment d’un Je épars est réactivé par les trois collages réalisés pour l’édition courante chez Galilée. Ils renvoient en effet à l’idée d’une recomposition, d’un tout à refaire à partir de souvenirs qui remontent par bribes nourries d’images cachées sous les images. Avec leurs découpes et leurs chevauchements, ces dessins ressemblent aux rêves qu’on essaie de recomposer au réveil. Pour Bonnefoy, ce qui est caché et dont on devine les contours par ce qui est présent a la profondeur du « lieu natal » auquel il est relié. Dans les collages de Titus-Carmel, le travail de recouvrement semble en revanche moins témoigner de la possibilité de regagner l’origine que de la conscience définitive de sa perte33. Cela ne veut pas dire que le dialogue achoppe sur cette différence : elle donne au contraire aux œuvres une intensité particulière. De façon plus générale, on pourrait avancer que la collaboration entre un peintre et un poète, y compris quand elle fait émerger ce type de dissensus, permet d’éviter de « s’empiéger dans des rêveries égocentriques34 ». Car si « le dialogue inaugural de l’auteur avec soi » est nécessaire, le risque est toujours grand de « s’embourbe[r] », de « se rabat[tre] sur les mirages du moi », comme le soulignait Bonnefoy dans un entretien récent sur « la poésie et le besoin de dialogue ». Se mettre à l’écoute de l’autre, ou accepter à ses côtés une voix autre, pourrait ainsi être une façon de se dégager de ce premier moi ou de poursuivre sa mise à distance déjà amorcée dans le travail d’écriture (ou de gravure) lorsqu’il engage, comme c’est le cas ici, un « débat entre le moi et ce Je qui est autre ».

5. Illustrer l’illustrant

33Le dernier livre illustré issu d’une collaboration entre Bonnefoy et Titus-Carmel est une traduction de vingt-quatre sonnets de Pétrarque accompagnée de huit illustrations originales, publiée en 2012 sous le titre Je vois sans yeux et sans bouche je crie aux éditions Galilée. On sait l’importance de l’acte de traduire pour Bonnefoy, entreprise qu’il considère comme une manière de descendre dans la langue pour remettre en mouvement ce qui tend à s’immobiliser en elle et laisser ainsi paraître « l’en-soi du son35 ».

34Si en la matière « la vraie fidélité c’est l’affaire de sympathie, d’intuition partagée », et non tentative « d’imiter la surface d’une parole », il s’agissait dès lors pour l’illustrateur de redoubler cette intuition. De savoir se mettre « à portée de voix d’une telle qualité de confidence36 » et d’y répondre, c’est-à-dire d’« illustrer l’illustrant », comme l’a souligné avec justesse Titus-Carmel. Ici encore il fallait que l’entente – au sens large, à la fois intellectuelle, amicale, mais aussi auditive – soit forte pour que l’artiste se mette à l’écoute du poète, lui-même tout occupé à descendre dans la profondeur de la langue pour recueillir le timbre de Pétrarque et parvenir à en rendre l’écho le plus juste37. « Il nous aura seulement fallu apparier ce double accueil au sein d’une même nécessité38 » résume Titus-Carmel : « Mon travail aura donc été non de représenter – et représenter quoi, d’ailleurs ? –, mais bien de reconnaître Yves sur ce chemin, et justement là, à la croisée de nos deux voix, une fois encore et presque naturellement convoquées autour d’une entreprise commune […] ».

35La réussite du livre est à la mesure des contraintes qui l’ont engendré. Les dessins de Titus-Carmel, comme enroulés aux mots de Bonnefoy, ravivent la grâce des vers de Pétrarque. Ils portent trace de l’extrême exigence de cette poésie où l’absolu d’aimer oblige l’écriture, la somme de refléter les splendeurs de l’être adoré tout en se dépouillant des ors d’une louange trop facile. La façon dont le cadre du sonnet régente et organise les rimes tout en leur permettant, en les ceignant, de s’épanouir, est redoublée par les illustrations, où ce qui fleurit semble s’abreuver de ce qui structure, et notamment du blanc qui entoure, découpe et délimite. L’avant-dernier dessin, dont on ne sait si les palmes débordent ou sont tranchées par leur entour et les vantaux qui les surmontent, donne à voir avec une grande intensité cet entrelacement de rigueur et d’émotion. Le « banc de brume » (nebbia di sdegni) qui nimbe l’ensemble n’en est que plus sensible, laissant affleurer une alarme entre les lauriers, les escarboucles et les tresses blondes malgré l’étourdissement des beautés. Cette alarme qu’il a perçue dans la traduction de Bonnefoy, Titus-Carmel en rend également compte lorsque, pour commenter ce dernier travail en commun, citant Bonnefoy, il repose la question de la forme, de ce qui en elle tient de l’évidence et pourtant invite au soupçon dans la quête de beauté. Question urgente qui requiert l’artiste et le poète, et dont on avait déjà perçu la formulation dans leur travail sur le Tombeau d’Alberti. C’est donc la même interrogation, la même hésitation entre une confiance dans la souveraineté de la forme et la conscience inévitable de son leurre, qui est reconduite ici dans leur réflexion commune autour de Pétrarque. « La beauté serait-elle vouée à la forme seule, à celle de son “miracle” et, par là même, ne pourrait-elle se percevoir, sinon se concevoir, que dans la forme – une forme qui accueillerait tout l’espoir que nous plaçons sur les rives où elle s’établit ? […] Mais voilà que le sol se dérobe sous nos pieds et qu’on soupçonne un autre fond à cette hypothèse39 » constate Titus-Carmel.

36Une chose retient encore l’attention dans ce dialogue indirect noué autour de Pétrarque. Tout tendus qu’ils soient à l’illustrer la poésie de Pétrarque, la voix de Bonnefoy et le geste de Pétrarque restent étonnamment reconnaissables. Loin de se diluer dans l’échange, leur singularité semble au contraire s’y épanouir. C’est le signe que les exigences auxquelles tous deux se soumettent engagent, pour se mettre à l’écoute de l’autre, à aller au plus profond de soi, mais aussi à acquiescer à la singularité et au mystère de l’autre.

37C’est ce que suggère Bonnefoy dans le dernier texte qu’il a écrit à l’adresse de Titus-Carmel, « Dans l’atelier du peintre », texte auquel semble répondre Titus-Carmel dans un fragment du Huitième Pli. Ce dernier échange explicite l’éthique de l’hospitalité sur laquelle reposent leurs livres à quatre mains et que l’on pourrait envisager à l’aune de la « poignée de main40 » dont Paul Celan faisait une évocation du poème, « cet échange, silencieux, reconnaissant à l’autre son être en se portant avec lui au-delà des mots41 » comme aime le rappeler Bonnefoy. Le texte de Bonnefoy intitulé « Dans l’atelier du poète » ressemble à un petit conte. Un homme, qui dit Je, entre dans l’atelier du peintre, il ouvre la porte en tâtonnant. L’obscurité est presque totale. Il avance entre les tables, les pots de peinture, les masses de linges humides. « J’écoute, que pourrais-je bien faire d’autre42 ». Puis à la faveur d’un mince rayon de lune, il voit le peintre, là-bas, au centre de sa « recherche sans fin » : « Que fais-tu donc ? Difficile de le comprendre, de ce seuil où la nuit me garde, mais il se trouve aussi que je suis près de toi, mon ami, et je vois que tu es immense43 ». Se disent ici la proximité, l’admiration du poète pour le peintre, mais aussi le mystère qui maintient chacun dans une solitude irréductible.

38En réponse, Titus-Carmel rappelle ces vers de Victor Hugo qui bouleversèrent le jeune Yves Bonnefoy et ont certainement déterminé son entrée en écriture44 : « Comme il pleut ce soir ! / N’est-ce pas mon hôte ? / Le ciel est bien noir, la mer est bien haute ! […] Le vent de la mer/ souffle dans sa trompe45 ». Et Titus-Carmel commente :

39« Mais qu’ont donc de si mystérieux ces vers qu’ils en deviennent pressants jusque dans la formulation même de la question ? Comme si on cherchait l’acquiescement de l’hôte – “mon hôte” – afin de s’assurer qu’on n’est pas seul dans la nuit, abandonné à l’orée du monde, pour accueillir le vent et toute la charge d’inconnu qu’il transporte. En si peu de mots, tout est dit, en effet, de la solitude de celui qui s’adresse à cet autre rêvé […]. Nous cherchons un abri contre la nuit épaisse et nous tendons l’oreille ; nous voulons entendre une voix amie au sein de la tempête, car les mots que nous jetons au loin ne suffisent pas […]. Aussi, tout en restant aux côtés de cette ombre qui nous a offert l’hospitalité et que nous avons pris pour témoin, faut-il les arrimer solidement autour de ce que nous nommons toujours un poème. Voilà où est notre courage. Notre rêve d’absolu, notre orgueil. Mais qui parle encore depuis ce refuge que sont les mots, tandis que le vent “souffle dans sa trompe” ? Cela aussi je te le demande, mon hôte46 ».

40Ces lignes résument bien la connivence de deux voix solitaires qui, le temps d’une halte en ce gîte précaire qu’est le livre, écoutent côte à côte la pluie qui tombe, cherchant l’acquiescement de l’hôte dans la nuit épaisse pour être « ensemble encore » avant de reprendre leur marche solitaire, « perambulans in noctem47».