Théâtre ou littérature?

Sur le fonctionnement artistique et opéral des textes de théâtre

par Romain Bionda (FNS, Université de Lausanne)

Dossier Théâtre

Sur le fonctionnement artistique et opéral

des textes de théâtre

En ouverture d'un numéro de la Revue d'histoire du théâtre dédié au «Texte de théâtre et [à] ses publics» (2010), Didier Plassard réfléchit aux «relations qu'entretiennent l'art du théâtre et celui de la littérature». Le chercheur conclut à «l'hétérogénéité constitutive de chacun de ces champs»: «l'art du théâtre et celui de l'écrivain relèvent de deux sphères distinctes», bien que «leurs rapports so[ient] féconds.» En passant, D. Plassard rejette fermement l'affirmation d'Alain Viala selon laquelle le théâtre serait un «domaine du littéraire[1]». Lisons cette dernière déclaration, issue de l'entrée «Théâtre» du Dictionnaire du littéraire (2002):

Le théâtre offre matière à réflexion concernant les genres qui s'y sont développés, mais il constitue une question en lui-même, par sa double nature — qui amène à le considérer comme un «domaine» du littéraire, plutôt que comme un «genre», terme inapproprié à cet échelon. Il est en effet à la fois spectacle et texte (le plus souvent, mais il est aussi théâtre sans paroles). En tant que texte, il appartient à la littérature, et il a souvent joué un rôle de «moteur» dans le développement et l'évolution de celle-ci. En tant que spectacle, il induit des modes de création — collectif — et de réception — par la vue et l'ouïe, et dans l'instant — spécifiques. Or, par un double paradoxe, il offre un terrain privilégié pour l'exploration du langage (puisqu'il donne les mots et les gestes, les lieux — plus ou moins de convention) et il a souvent aussi fait l'objet d'un mode de réception par la lecture. Situation extrême: les classiques français par excellence (Molière, Corneille, Racine, plus tard Hugo) sont des auteurs de théâtre, mais ils ont été reçus dans l'institution scolaire par la lecture. […] Or [le théâtre] est spectacle, et il constitue aussi une institution spécifique, par les moyens qu'il exige, par les revenus qu'il procure aussi, et que les acteurs et auteurs défendent fermement. De sorte qu'il forme au sein du champ littéraire une zone qui tend à s'autonomiser […]. Cela étant, il continue à faire partie de la littérature et en constitue une des zones de forte activité et d'inventivité[2].

A. Viala pose ici que même s'il tend à «s'autonomiser»[3], le théâtre, sous l'espèce de deux objets distincts (texte et spectacle[4]), relève d'un art: la littérature. Bien sûr, on ne peut juger de la justesse de cette dernière affirmation qu'à la condition de s'entendre sur ce qu'est «la littérature»[5]. Pour A. Viala, le théâtre est un «“domaine” du littéraire» parce qu'il est un haut-lieu de «l'exploration du langage» et qu'il a «fait l'objet d'un mode de réception par la lecture». Si la première raison donnée est claire (ressortit à la littérature ce qui correspond grosso modo à ce que Gérard Genette appelle la «diction[6]»), la seconde l'est moins: comment le théâtre «en tant que texte» peut-il appartenir à la littérature parce qu'il est écrit… tout en restant un spectacle qui, lui, ne peut pas l'être (sinon métaphoriquement)?

Une lecture est-elle automatiquement littéraire?

Repartons du constat qu'on lit beaucoup de théâtre à l'école, sans doute plus qu'on en voit et assurément plus qu'on en fait. Face au texte, il arrive que certains (jeunes) lecteurs et lectrices, peu enclins à «imaginer une mise en scène» (comme on l'entend ordinairement) ou à embrayer une «mise en jeu», parfois avec la complicité de leurs professeurs et professeuses, lisent Racine comme de la poésie ou «comme un roman». Cette pratique, que d'aucuns qualifient d'«improbable[7]» (Jean-Marie Schaeffer, Qu'est-ce qu'un genre littéraire?, 1989) ou jugent inadéquate[8] (Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, 1977), et qui apparaît dès lors comme «déviante» par rapport à celle qui est posée comme étant prévue et adaptée (c'est-à-dire imaginer une mise en scène, embrayer une mise en jeu), se prolonge chez certains à l'âge adulte. Surtout si le texte est lu silencieusement[9], ces lecteurs et lectrices considèrent alors Racine sous un angle qui n'engagerait pas l'art théâtral. Soit. Ces personnes ont à la fois tort et raison: tort, parce que ces textes sont les gardiens de la mémoire d'une œuvre spectaculaire et qu'ils peuvent servir à créer de nouveaux spectacles; raison, parce qu'ils ont été mis en livre, c'est-à-dire qu'ils ont été édités pour être lus par des lecteurs qui, comme l'explique Véronique Lochert dans L'Écriture du spectacle (2009), sont parfois orientés «vers une saisie purement littéraire[10]» de l'œuvre. Les autres lecteurs et lectrices mobilisent quant à eux la «robuste capacité inférentielle[11]» qu'André Petitjean pose dans un article («Lire un texte théâtral», 2005) comme condition de la lecture d'un texte non pas «comme un roman» (Ubersfeld), mais bien comme du théâtre.

Bref, il paraît discutable de poser qu'un texte «appartient à la littérature» parce qu'il «fait l'objet d'un mode de réception par la lecture» (A. Viala): encore faut-il savoir comment on le lit, ou autrement dit en quoi cette lecture engage la littérature. Malgré le refus de l'affirmation d'A. Viala par D. Plassard quant au caractère littéraire du théâtre, nous pouvons faire l'hypothèse que c'est une même confiance excessive dans la distinction des objets «texte» et «spectacle» et dans la spécificité de leur fonctionnement esthétique[12] qui conduit ce dernier chercheur à conclure à «l'hétérogénéité constitutive» de ces deux arts: «l'art du théâtre et celui de l'écrivain relèvent de deux sphères distinctes», écrit-il. Or on ne peut pas nier qu'il est possible d'écrire du théâtre (distinct de la littérature), et de le lire (à haute voix ou silencieusement), tout comme on peut lire des textes non théâtraux, mis en livre, comme du théâtre…

Être ou fonctionner comme ?

Voilà donc un embrouillamini dont on ne sort pas, et que telle déclaration de G. Genette dans Fiction et Diction (1991) ne nous aide guère à démêler: «Britannicus est une œuvre littéraire, […] parce que c'est une pièce de théâtre[13]». En quoi une œuvre serait-elle littéraire parce qu'elle est théâtrale?

Lisons la réponse de Jacques Rancière dans La Parole muette (1998), dont on pourrait espérer un éclaircissement:

aucun critère, ni universel ni historique, ne fonde l'inclusion du genre «théâtre» dans le genre «littérature». Le théâtre est un genre du spectacle, non de la littérature. Et la proposition de Genette serait inintelligible pour les contemporains de Racine.

Mais J. Rancière continue ainsi:

Si elle [la tragédie] y appartient [à la littérature], en revanche, pour nous, ce n'est pas par sa nature théâtrale, c'est d'une part parce que les tragédies de Racine ont pris place […] dans un panthéon des grands écrivains […]; d'autre part parce qu'elles sont des exemplaires d'un genre de théâtre bien spécifique: un théâtre comme on n'en écrit plus, un genre mort, dont les œuvres sont, pour cela même, le matériau d'un genre nouveau de l'art qui s'appelle «mise en scène» […]. Elle y appartient, en bref, non comme pièce de théâtre mais comme tragédie «classique», selon un statut rétrospectif que l'âge romantique a inventé pour elle en inventant une «idée» nouvelle de la «littérature»[14].

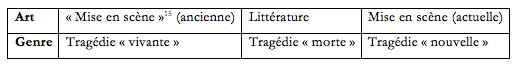

C'est une évidence: les spectacles du XVIIe siècle ne se manifestent pas à nous, pour qui ne reste donc que le «genre mort», c'est-à-dire passé, de la tragédie classique. Et ce même «genre mort», écrit J. Rancière, est susceptible de nourrir un «genre nouveau»: celui de la mise en scène actuelle. Voilà donc qu'un même «genre» connaît au moins trois vies:

Précisons immédiatement: il ne s'agit pas de dire avec J. Rancière que des textes «appartiennent» à la littérature «parce qu'[ils] sont des exemplaires» d'un «genre mort» — genre qui, bien que «mort», demeure théâtral —, mais plutôt de remarquer que ces textes peuvent y appartenir parce qu'ils sont susceptibles de fonctionner d'une manière «littéraire», qui n'était pas initialement la leur. C'est d'ailleurs l'hypothèse que fait Nelson Goodman, dans Langages de l'art (1968), à propos de toute la «littérature», dont «les textes sont devenus les objets esthétiques primordiaux au point de supplanter les exécutions orales[16]» — supplantation que Florence Dupont (L'Invention de la littérature, 1998) considère comme problématique dans l'abord contemporain des textes de l'Antiquité, malgré le «retour de l'oralité et de l'éphémère» qu'elle constate depuis quelques décennies[17]. Cela dit, nous pourrions nous demander dans quelle mesure ce fonctionnement «littéraire» affecte aujourd'hui les textes théâtraux des genres encore vivants de nos scènes actuelles, qui mèneraient ainsi une manière de double vie.

Nous venons de déplacer légèrement l'angle d'approche: de l'ontologie, qui transparaît plus ou moins dans les phrases que nous avons citées de G. Genette, D. Plassard, J. Rancière et A. Viala, nous voilà subrepticement passés à la considération du fonctionnement de l'objet comme littérature ou comme théâtre[18]. Cette précision faite, nous pourrions résumer ce qui précède ainsi: le «genre mort», en tant qu'il fonctionne pour certains lecteurs comme de la littérature, garde la trace du genre «vivant» et nourrit le genre «nouveau», qui ressortissent tous deux à la mise en scène — sauf à considérer (c'est un pas supplémentaire que nous franchissons ici) qu'un spectacle puisse à son tour «faire littérature».

Fonctionnement opéral des objets et réceptions croisées

Malgré sa vertu heuristique, le tableau proposé plus haut ne fait donc pas bien apparaître les phénomènes de brouillage propres à ce qu'il convient d'appeler les réceptions croisées, communes au théâtre, qui favorisent les interférences du spectacle et du texte (et de leurs genres), notamment dans l'esprit des créateurs et créatrices, et des récepteurs et réceptrices. Ces interférences sont susceptibles d'agir sur de nombreux plans, y compris sur celui de l'histoire racontée par la pièce: en cela elles impactent la manière dont fonctionne la «narration» théâtrale. Outre la présence très régulière de ce que Bernard Vouilloux (Langages de l'art et Relations transesthétiques, 1997) appelle des prescriptions «transesthétiques[19]» dans les textes (en tant qu'ils font signe vers la scène), il faut en effet rappeler que le texte est souvent lu par des spectateurs et spectatrices, et que le spectacle est souvent vu et entendu par des lecteurs et lectrices. Dans son étude de «l'image théâtrale», Gilles Declercq (2012) déclare d'ailleurs le théâtre «écartelé» entre les revendications de la littérature et des études théâtrales, «qui brouillent le statut de l'image[20]». On ne saurait ignorer ce brouillage sous le seul prétexte de ne pas succomber à la source de «toutes les confusions» qu'Ubersfeld identifie dans l'indistinction «texte-représentation[21]».

Attirons donc l'attention sur le fait qu'il existe au théâtre non pas une œuvre (Ubu roi d'Alfred Jarry, datée de 1896), mais trois œuvres: spectaculaire (I), littéraire (II) et théâtrale (III). Ce fait est capital, car il oriente toutes les réceptions des textes et des spectacles théâtraux, souvent de manière préalable à la réception proprement dite. Nous faisons même l'hypothèse que la majorité des quiproquos concernant l'appartenance des textes à l'art de la mise en scène ou à celui de la littérature provient du fait que ce niveau opéral est ignoré. Pour le dire autrement: on ne confond pas le texte et le spectacle, mais les œuvres entre elles. C'est pourquoi il faut s'interroger sur la manière dont les objets fonctionnent sur le plan opéral.

Les deux premières œuvres spectaculaire et littéraire consistent l'une dans le spectacle et l'autre dans le texte (en tant qu'ils sont deux objets à fonction esthétique); ou plutôt, car il faut éviter de confondre les objets physiques et les œuvres que ces objets «manifestent» (nous adoptons ici le vocabulaire de L'Œuvre de l'art de G. Genette, 1994, 1997[22]), nous dirons que ces deux œuvres spectaculaire et littéraire «transcendent» d'une part l'ensemble des objets qui manifestent l'œuvre spectaculaire (répétitions, représentations, reprises, mais aussi documents, etc.), d'autre part l'ensemble des objets manifestant l'œuvre littéraire (dossier génétique du texte, variantes, versions, mais aussi lectures orales, etc.) — ce qui en fait deux ensembles fort complexes. La troisième œuvre, quant à elle, est théâtrale au sens où l'entendait par exemple Henri Gouhier dans L'Œuvre théâtrale (1958), et que résume A. Viala dans cette formule incompatible avec d'autres manières de considérer les œuvres au théâtre: «Dans ce dernier sens, [théâtre] spécifie des œuvres qui sont, le plus souvent, à la fois texte et spectacle[23].» L'œuvre théâtrale ainsi comprise postule une manière de brouillage, mais qui ne ressortit pas nécessairement à une «confusion» (Ubersfeld). La pièce de théâtre Ubu roi (1896), en tant qu'œuvre théâtrale, est donc à la fois le spectacle Ubu roi (1896), dont la première a été émaillée d'incidents qui ont compté pour beaucoup dans sa réception, et le texte Ubu roi (1896), publié avec les particularités graphiques et orthographiques que l'on sait. Il n'aura échappé à personne que ces deux objets portent d'ailleurs le même titre et datent de la même année.

N'entrons pas plus loin dans ces distinctions. Il suffit ici de considérer que les objets sont susceptibles de fonctionner, sur le plan opéral, dans le cadre d'une réception élargie à l'art littéraire pour les spectacles (si l'on considère avec eux l'œuvre littéraire ou théâtrale), et à l'art de la mise en scène pour les textes (si l'on considère avec eux l'œuvre spectaculaire ou théâtrale). En effet, si un texte a toutes les chances de «fonctionner comme» littérature lorsqu'il est pourvu de ce que nous appelons une valeur opérale pleine — c'est-à-dire d'une capacité à «faire œuvre» à lui seul, prêtée par son créateur et/ou alléguée par son récepteur —, un texte (ce peut être le même, considéré par quelqu'un d'autre) pourvu d'une valeur opérale nulle est sans doute inapte à «fonctionner comme» littérature[24]. Si un texte lu comme littérature (à tort ou à raison — là n'est pas la question) est susceptible de fonctionner comme tel et donc d'appartenir à la littérature, le même texte lu comme la trace ou la partition d'un spectacle (à tort ou à raison) appartient à l'art de la mise en scène[25]. Voilà, nous l'espérons, l'imbroglio débrouillé.

Entre «théâtre» et «littérature»?

Ce rapide parcours aura permis d'attirer l'attention sur les faits suivants: les textes de théâtre ne sont pas seulement des objets de l'«entre-deux[26]», pris entre deux arts (la mise en scène et la littérature), mais bien des objets entre deux arts et trois œuvres. Or le fonctionnement opéral[27] des textes (et des spectacles) favorise des réceptions croisées qui complexifient considérablement leur fonctionnement artistique, en particulier les deux relations posées habituellement comme allant de soi, d'une part entre l'objet «texte» et l'art littéraire, d'autre part entre l'objet «spectacle» et l'art de la mise en scène.

Resterait à déterminer, sur cette base, ce que peut bien être un «texte dramatique» (notre lecteur aura sans doute remarqué que nous n'avons pas eu recours à cette catégorie dans la réflexion qui précède), que l'on comprend habituellement comme un synonyme de «texte de théâtre». C'est qu'une saisie efficace du territoire des textes «dramatiques» (avec lesquels les «textes de théâtre» ne se confondent que partiellement) suppose d'établir une autre distinction — entre l'art dramatique, les genres dramatiques et le mode dramatique. Ce sera l'objet d'un autre article[28].

Université de Lausanne

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

Barras Ambroise et Eigenmann Éric (dir.), Textes en performance, Genève, MetisPresses, 2006.

Biet Christian, «Naissances de la mise en scène», dans Critique, n°774, La Mise en scène: mort ou mutation?, 2011, p.836-845; également en ligne: https://www.cairn.info/revue-critique-2011-11-page-836.htm.

Bionda Romain, «Qu'est-ce qu'un texte dramatique?», dans Atelier de théorie littéraire, en ligne sur Fabula, à paraître.

Id., «Le rôle de la “valeur opérale” dans l'appréhension des récits au théâtre, entre scène et texte. À propos des spectateurs-lecteurs et des lecteurs-spectateurs», dans Cahiers de Narratologie, n° 34, en ligne, à paraître.

Id., «La vérité du drame. Lire le texte dramatique (Dom Juan)», dans Poétique, n°181, 2017, p.67-82; également en ligne: https://www.cairn.info/revue-poetique-2017-1-page-67.htm.

Caron Philippe, Des Belles-Lettres à la littérature. Une archéologie des signes du savoir profane en langue française (1680-1760), Louvain et Paris, Peeters, 1992.

Declercq Gilles, «La mémoire de l'image: l'allégorie racinienne entre littérarité et théâtralité», dans Jean de Guardia et Véronique Lochert(dir.), Théâtre et Imaginaire. Images scéniques et représentations mentales(xvie-xviiie siècles), Dijon, EUD, 2012, p.65-87.

Doré Antoine, «L'oralité: un référentiel de théâtralité chez les auteurs dramatiques contemporains», dans Acta Litt&Arts, n°4, Les Conditions du théâtre: la théâtralisation, dir. R. Bionda, en ligne, 2017: http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/actalittarts/217-l-oralite-un-referentiel-de-theatralite-chez-les-auteurs-dramatiques-contemporains

Dupont Florence, L'Invention de la littérature. De l'ivresse grecque au texte latin, Paris, La Découverte, 1998.

Id., «Peut-on lire la comédie romaine?», dans La Licorne, Colloques II, Théâtralité et genres littéraires, dir. Anne Larue, 1995, p.39-49.

Forestier Georges, «Lire Racine», dans Jean Racine, Œuvres complètes I. Théâtre–Poésie, éd. G. Forestier, Paris, Gallimard, 1999, p.LIX-LXVIII

Gallèpe Thierry, «Le statut des didascalies: les jeux de l'entre-deux», dans Frédéric Calas, Romdhane Elouri, Saïd Hamzaoui et Tijani Salaaoui (dir.), Le Texte didascalique à l'épreuve de la lecture et de la représentation, Pessac, Sud et PU de Bordeaux, 2007, p.23-38.

Genette Gérard, «Du texte à l'œuvre» (1999), Des genres et des œuvres, Paris, Points, 2012, p.7-54.

Id., L'Œuvre de l'art. Immanence et transcendance (1994), La Relation esthétique (1997), 2nde éd., Paris, Gallimard, 2010.

Id., Fiction et Diction (1991), précédé de Introduction à l'architexte (1979), Paris, Seuil, 2004.

Goodman Nelson, L'Art en théorie et en action (1984), trad. Jean-Pierre Cometti et Roger Pouivet, Paris, Gallimard, 2009.

Id., Manières de faire des mondes (1978), trad. Marie-Dominique Popelard (1992), Paris, Gallimard, 2006.

Id., Langages de l'art.Une approche de la théorie des symboles (1968, 1976), trad. Jacques Morizot (1990), Paris, Arthème Fayard, 2011.

Gouhier Henri, Le Théâtre et les Arts à deux temps, Paris, Flammarion, 1989.

Id., L'Œuvre théâtrale (1958), Paris, Aujourd'hui, 1978.

Lochert Véronique, L'Écriture du spectacle. Les didascalies dans le théâtre européen aux XVIe et XVIIesiècles, Genève, Droz, 2009.

Loraux Nicole, «Les mots qui voient», dans Claude Reichler (dir.), L'Interprétation des textes, Paris, Minuit, 1989, p.157-182.

Martin Roxane, L'Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914), Paris, Classiques Garnier, 2013.

Petitjean André, «Lire un texte théâtral», dans Vincent Jouve (dir.), L'Expérience de lecture, Paris, L'Improviste, 2005, p.189-201.

Plassard Didier, «Introduction. Texte événement, texte monument», dans Revue d'histoire du théâtre, n°245-246, Le Texte de théâtre et ses Publics, dir. Ariane Ferry et Florence Naugrette, 2010, p.5-15.

Rancière Jacques, La Parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature (1998), Paris, Arthème Fayard, 2010.

Schaeffer Jean-Marie, Qu'est-ce qu'un genre littéraire?, Paris, Seuil, 1989.

Ubersfeld Anne, Lire le théâtre I (1977), 2nde éd., Paris, Belin, 1996.

Viala Alain, «Théâtre», dans id., Paul Aron et Denis Saint-Jacques (dir.), Le Dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2002, p.588-590.

Vouilloux Bernard, Langages de l'art et Relations transesthétiques, Paris, L'éclat, 1997.

[1]Plassard 2010: 5 et 15. «Revenons, pour conclure, à la formule proposée par Alain Viala: pouvons-nous considérer avec lui que le théâtre est “une branche de la littérature”? Non, assurément, si l'on restreint le champ de celle-ci au seul répertoire des œuvres écrites, conservées et diffusées à travers les générations. […] Sauf à rassembler sous le vocable de “littérature” l'ensemble des usages esthétiques du langage, qu'ils se déposent ou non en traces durables, il nous faut donc convenir que l'art du théâtre et celui de l'écrivain relèvent de deux sphères distinctes, aux frontières constamment remodelées: c'est pour cette raison même que leurs rapports sont féconds.»

[2]Viala 2002: 590.

[3]Sur quel plan l'autonomisation s'opère-t-elle? Dans un article récent, Antoine Doré constate: «L'étude de la coïncidence entre trois types de répertoire — le répertoire de la création scénique dans les théâtres subventionnés, le répertoire de l'édition théâtrale et le répertoire des comités de lecture — montre que chacun de ces trois espaces de socialisation des textes possède une autonomie relative par rapport aux deux autres instances. Parmi les 2705 auteurs dont un texte de théâtre a été édité en France sur la période 2001-2010, seuls 31% ont eu un texte joué dans un théâtre subventionné au cours de la même décennie, et 20% un texte sélectionné par un comité de lecture. Tandis que, parmi les 1088 auteurs dont un texte a été sélectionné par un comité de lecture sur la période 2001-2010, 51% ont eu un texte de théâtre édité sur la même période, et 45% un texte créé dans un théâtre subventionné.» (Doré 2017).

[4]Henri Gouhier s'est intéressé à l'existence «objective» du spectacle — de l'œuvre «re-créée» par l'événement scénique. Voici ce qu'il a pu en dire dans Le Théâtre et les Arts à deux temps (1989): «Tout ce qui, dans la pièce, est écrit, dialogues et indications de mise en scène, demeure objectivement dans l'objet qu'est le livre; peut-on parler de l'existence objective de la représentation? Oui, en ce sens qu'elle n'existe pas sur le «théâtre intérieur», qu'elle est l'objet d'un spectacle perçu par tous les spectateurs qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Non, en ce sens qu'elle n'existe pas sous la forme d'un objet qui serait encore là quand elle est terminée.» (Gouhier 1989: 60-61.) Genette distingue quant à lui entre les «objets», dont font partie les performances, et les «choses» ou «objets matériels» (Genette [1994, 1997] 2010: 99).

[5]Littérature dont la définition, on le sait, a subi avec la modernité une certaine restriction de champ. Sur ce point, voir notamment Caron 1992.

[6]Voir Genette [1991] 2004. Rappelons que Genette entend examiner dans «quelles conditions un texte, oral ou écrit, peut être perçu comme une “œuvre littéraire”, ou plus largement comme un objet (verbal) à fonction esthétique». Il distingue trois «modes de littérarité»: un par «fiction» et deux par «diction». La «fiction» et la «poésie» (premier mode de diction) sont «toujours» littéraires parce qu'elles fonctionnent «en régime constitutif», tandis que «la prose non fictionnelle» (second mode de diction) n'est littéraire que «de manière conditionnelle, c'est-à-dire en vertu d'une attitude individuelle, comme celle de Stendhal devant le style du Code civil» (87 et 88; il souligne).

[7]«[…] l'absence quasi complète d'indications scéniques dans les pièces de Corneille ou de Racine rend la transmodalisation [de la lecture, consistant à lire les didascalies comme relevant d'une narration et non d'une prescription à l'égard du spectacle] improbable.» (Schaeffer 1989: 94)

[8]«Si l'on peut lire Racine comme un roman, l'intelligibilité du texte racinien ne s'en porte pas bien.» (Ubersfeld [1977] 1996: 17)

[9]Bien que «naturelle» aux lecteurs actuels, la pratique de la lecture silencieuse est anachronique. En effet, Georges Forestier indique dans son édition des œuvres complètes que Racine «n'aurait jamais songé [...] qu[e ses pièces] pourraient un jour être lues par des lecteurs formés à la seule lecture silencieuse». Il rappelle que la ponctuation au XVIIe siècle note la manière de déclamer les vers ; elle ne sert pas, comme c'est le cas actuellement, à «distinguer pour l'œil des ensembles syntaxiques et [à] introduire des nuances de sens». Le même Racine pourtant, explique encore G. Forestier, «s'avise [à la fin de sa vie] que son œuvre devrait pouvoir devenir un simple objet de lecture individuelle» (Forestier 1999: LIX-LXVIII, LX et LXIII).

[10]Lochert 2009: 14 sq et 261 sq., notamment 262-263: «Au XVIIe siècle, les deux modes de consommation du théâtre sont étroitement liés: le succès de la représentation favorise celui de la publication. Certains auteurs sont alors tentés d'identifier lecteurs et spectateurs, en présentant la pièce comme “très agréable à ceux qui l'entendront ou la liront” (Wager, The Life and Repentaunce of Marie Magdalene, 1567) et en s'adressant indifféremment à “quiconque a pu voir la pièce ou aura l'occasion de la lire” (Wilson, préface de The Cheats, 1664). Mais dans la plupart des cas, ils mettent au contraire en relief l'écart problématique qui sépare la pièce imprimée de la pièce représentée. Cet écart apparaît tantôt comme une perte, qu'il s'agit d'essayer de combler en donnant au lecteur les moyens de se faire spectateur imaginaire, tantôt comme un gain, qui permet de proposer au lecteur un texte débarrassé des contraintes de la scène. La pièce s'offre ainsi à divers modes de lecture dans lesquels la représentation, passée, à venir ou purement virtuelle, joue un rôle plus ou moins important. Le protocole de lecture est inscrit dans le texte, qui définit précisément son lecteur idéal. Le poète dramatique s'efforce de contrôler la réception du texte imprimé au moyen d'un encadrement paratextuel destiné au lecteur. Préfaces, arguments, listes des personnages et didascalies orientent le lecteur tantôt vers une approche spécifiquement théâtrale de l'œuvre, tantôt vers une saisie purement littéraire. Dépourvues de tout correspondant scénique, certaines didascalies cherchent à faciliter la lecture en atténuant la spécificité du texte dramatique, tandis que les indications de régie replacent le lecteur en position de spectateur et le conduisent à imaginer la représentation au fil de sa lecture. La diversité des formes et des fonctions des didascalies correspond à celle des usages auxquels est offert le texte dramatique imprimé.»

[11]«Le lecteur doit faire preuve d'une robuste capacité inférentielle: savoir inférer un lieu et sa sémantisation à partir d'une constellation d'informants et d'indices spatio-temporels disséminés dans les dialogues et les didascalies; savoir inférer un statut du personnage à partir de marques qui se conditionnent mutuellement (termes d'adresse, règles de civilité, contenus des échanges); savoir inférer un acte de langage ou un état émotionnel à partir d'indices verbaux ou non verbaux mentionnés dans les didascalies ou soulignés par un personnage…» (Petitjean 2005: 198; il souligne)

[12]«Le texte théâtral, objet des plus instables, n'accède pas en tous les cas, ni depuis très longtemps, ni sans susciter interrogations ou réserves, au cercle prestigieux des litterae; et, lorsqu'il le fait, les écarts qui séparent la version imprimée dans le livre et de celle effectivement prononcée sur les planches réaffirment avec force les spécificités de leurs destins et de leurs usages respectifs.» (Plassard 2010: 15)

[13]Genette [1991] 2004: 108. On doit en déduire que, selon ses critères, le théâtre relèverait d'une «littérarité constitutive».

[14]Rancière [1998] 2010: 9.

[15]Le théâtre d'avant la mise en scène est-il un théâtre sans mise en scène? À la faveur d'un examen serré de deux publications collectives — Mara Fazio et Pierre Frantz (dir.), La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-1880), Paris, Desjonquères, 2010, et Jean-Pierre Sarrazac et Marco Consolini (dir.), L'Avènement de la mise en scène / Crise du drame. Continuités-discontinuités, Bari, di Pagina, 2010 —, Christian Biet conclut dans un article d'un numéro de la revue Critique intitulé La Mise en scène: mort ou mutation? (2011): «Le cas est donc tranché: il y a “mise en scène” d'une part, et “mise en scène moderne” de l'autre, la seconde s'inventant au sein de cette crise de la modernité qu'on peut situer à la fin du XIXesiècle.» (Biet 2011: 844; il souligne.) Dans L'Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914) (2013), Roxane Martin explique: «Le concept de “mise en scène”, dont la définition repose sur l'unification optique et la maîtrise du sens du spectacle confiées au metteur en scène, avait permis d'affirmer le rôle social, politique et esthétique d'un “théâtre d'art” qui devait prendre sa place dans un paysage culturel dominé par des contraintes marchandes. L'affirmation du metteur en scène comme artiste — c'est-à-dire comme “auteur” d'un spectacle pour lequel l'œuvre du poète dramatique devenait un support de la création au même titre que les autres éléments de la représentation —, fut une réponse à la liberté industrielle des spectacles, instituée par le loi impériale de 1864.» (Martin 2013: 8)

[16]Goodman [1968, 1976] 2011: 155. Ce phénomène est peut-être un effet de la notation: «Se prête à la notation un art dont la pratique antérieure ne se développe que lorsque les œuvres produites sont habituellement éphémères, ou dépassent les possibilités d'une seule personne.»

[17]Dupont 1998: 18-19. On gagne donc à penser les textes écrits en lien avec une énonciation (c'est-à-dire avec le texte dit). Dans un article intitulé «Les mots qui voient» (1989), Nicole Loraux précise au sujet de la tragédie grecque: «Mieux vaut parler d'une écriture dont la voix serait le registre et la matière, puisque aussi bien la lecture doit un jour ou l'autre se faire écoute.» C'est pourquoi, malgré le fait que «nos oreilles ne sont pas grecques» et même s'il «se pourrait que l'ensemble de ces propositions soit impraticable», Loraux appelle à «pari[er] qu'il ne l'est pas» et à «travailler sur l'idée d'une textualité dont le statut serait de ne s'ouvrir qu'à l'écoute, parce qu'un texte tragique a peut-être toujours d'abord été entendu, à commencer par le poète.» (Loraux 1989: 159 et 181-182) Au sujet de la lecture de la comédie romaine, Florence Dupont déclare toutefois: «Accéder à la comédie romaine suppose […] de reconstituer son énonciation ludique, ce qui est incompatible avec une simple lecture littéraire». De fait, «les textes qui nous sont restés ne sont que la trace [d'un] événement dont l'essentiel nous manque.» (Dupont 1995: 40 et 39).

[18]Le terme «ontologie» est utilisé un peu rapidement. Comme Genette l'explique dans un article plus tardif («Du texte à l'œuvre», 1999), Fiction et Diction s'avère, dans sa recherche sur «les implications ontologiques, c'est-à-dire relatives aux modes d'existence des œuvres», «un ouvrage de transition — je veux dire: transition de la poétique, ou théorie de la littérature, à l'esthétique, au sens, d'ailleurs discutable et donc tout provisoire, de théorie de l'art en général.» (Genette [1999] 2012: 27 et 28-29) En effet, le fonctionnement de l'œuvre d'art est intégré à sa définition comme «objet verbal à fonction esthétique». Mais c'est au contact de la philosophie de Goodman qui, comme on le sait, propose de substituer à la question «Qu'est-ce que l'art?» la question affichée en titre du célèbre article «Quand y a-t-il art?» (1977; repris dans Manières de faire des mondes, 1978), que Genette en vient à poser que le «statut ontologique ne suffit pas à rendre compte de l'existence des œuvres, car les œuvres, de bien des façons, transcendent l'objet, matériel ou idéal, en lequel elles semblent consister […]» (Genette [1999] 2012: 41). Il recourt alors à «la notion de “transcendance”, notion qui n'est pas un appendice superfétatoire, mais qui ouvre l'œuvre à sa fonction, c'est-à-dire à sa réception.» (43)

[19]Sur les «relations transesthétiques», voir Vouilloux 1997.

[20]Au sujet de «l'image théâtrale», Gilles Declercq parle d'ailleurs de «l'impropriété générique du théâtre»: «ni tout à fait littérature, ni tout à fait art de la scène, son hybridité détermine son écartèlement disciplinaire et épistémologique. Script pour un jeu à venir, transversal comme la rhétorique qui l'anime et détermine le statut adressé de sa parole et l'hybridité de sa figuralité conjointement spéculative et incarnée, le théâtre est écartelé entre un amont textuel revendiqué par les études en littérature dramatique et un aval scénique dont les études théâtrales font leur objet d'analyse. Un écartèlement, deux perspectives au large l'une de l'autre, qui brouillent le statut de l'image.» (Declercq 2012: 68; il souligne).

[21]«[…] refuser la distinction texte-représentation conduit à toutes les confusions» (Ubersfeld [1977] 1996:13).

[22]Dans L'Œuvre de l'art, on lit qu'«une œuvre peut brouiller ou déborder la relation qu'elle entretient avec l'objet matériel ou idéal en lequel, fondamentalement, elle “consiste”». Genette propose de disjoindre les plans de «l'immanence» et de «la manifestation physique», et d'admettre un second «mode d'existence» des œuvres qu'il nomme «transcendance», auquel «aucune» œuvre ne saurait «échappe[r] entièrement.» Il distingue la «transcendance par pluralité d'immanence» (où l'œuvre «immane non en un objet […] mais en plusieurs, non identiques et concurrents»), la «transcendance par partialité d'immanence», (où l'œuvre «se manifeste de manière fragmentaire ou indirecte») et la «transcendance» par «pluralité opérale» (où «un seul objet d'immanence […] détermine ou supporte plusieurs œuvres») (Genette [1994, 1997] 2010: 251 et 252).

[23]Viala 2002: 588; nous soulignons.

[24]À chaque objet textuel et spectaculaire est conféré par les créateurs et les récepteurs ce que nous appelons une valeur opérale (en installant trois niveaux: elle est nulle, partagée ou pleine) qui détermine le pouvoir, allégué par le producteur et prêté par le récepteur, de l'objet à «faire œuvre», seul ou en communauté avec un autre objet. Ce phénomène agit notamment sur les éventuels récits (ou «drames») qu'ils prennent en charge. S'il faut donc, dans le cas du théâtre et des adaptations transmédiatiques en général, strictement séparer les présentations textuelle et scénique parce qu'elles ont leurs spécificités sémiotiques, il faut aussi prendre garde au fait que les représentations, en tant qu'elles sont activées en définitive dans l'esprit des récepteurs, ne sont pas étanches. Il s'agit là d'un phénomène central pour l'étude du fonctionnement de la «narration» théâtrale et, partant, pour la lisibilité des œuvres et leur enseignement. Sur ces points, voir «Le rôle de la “valeur opérale” dans l'appréhension des récits au théâtre, entre scène et texte. À propos des spectateurs-lecteurs et des lecteurs-spectateurs», à paraître dans les Cahiers de Narratologie, n°34. Pour une étude de cas sommaire sur la question des trois œuvres et de leur fonctionnement, mais plus développée sur la question des manières de lire le théâtre, voir «La vérité du drame. Lire le texte dramatique (Dom Juan)», paru en 2017 dans Poétique, n°181.

[25]Il faut simplement se garder de confondre la lecture avec une mise en scène (même si la performance lectorale fait signe vers la performance actoriale; voir notamment Barras et Eigenmann 2006): il y a plusieurs «pas» (Goodman) entre une lecture, même collective et oralisée, et un spectacle. On les assimile souvent, parfois en se référant d'ailleurs à Goodman — à tort. Goodman postule l'existence d'une «partition», «caractère dans un système notationnel», dont la «fonction primordiale» est «d'être l'autorité qui identifie une œuvre, d'exécution en exécution», «en séparant les exécutions qui appartiennent à l'œuvre de celles qui ne lui appartiennent pas» (Goodman [1968, 1976] 2011: 217 et 166). Cette partition peut être «inscrite» (dans des «inscriptions-de-partitions») ou «exécutée». L'exécution et l'inscription correctes d'une partition garantissent que l'œuvre est bien celle dont on prétend qu'il s'agit. La lecture d'une «inscription-de-partition» (l'œuvre faite texte) ne correspond pas à une «exécution-de-partition» (l'œuvre faite spectacle), mais seulement à «l'implémentation» du texte, c'est-à-dire à son fonctionnement — qu'il reste alors à décrire au cas par cas. Sur l'implémentation et ses relations avec l'exécution, voir Goodman [1978] 2006 et Goodman [1984] 2009. Sur la question de l'identité opérale (qui débouche vite sur celle de la «transcendance» des œuvres), voir également Genette [1994, 1997] 2010 et, notamment pour une discussion serrée des propositions de Goodman à propos du théâtre, Vouilloux 1997.

[26]On ne compte plus les articles qui insistent sur cet «entre-deux». Dans un article, Thierry Gallèpe en identifie plusieurs, qui jouent sur des niveaux différents: voir Gallèpe 2007.

[27]Bien sûr, ce fonctionnement s'autorise, au sens fort, de l'histoire de l'objet et du projet artistique de son créateur.

[28]Il a été présenté sous le titre «Qu'est-ce qu'un texte dramatique?» lors des journées doctorales intitulées «Quelle théorie pour quelle thèse?», organisées à l'Université de Lausanne les 4 et 5 juin 2018 par Marta Caraion, Marc Escola et Jérôme Meizoz, en partenariat avec Fabula (notamment Bérenger Boulay) et l'Université Paris 8 (notamment Lionel Ruffel), dont les actes devraient paraître prochainement dans l'Atelier de théorie littéraire de Fabula.