Entrer à l'usine, sortir de l'usine: l'impossible roman des «établis»

Par Claude Burgelin

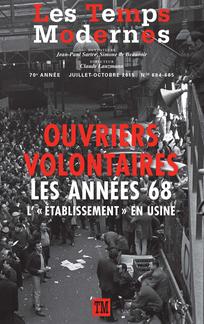

Article initialement paru dans Les Temps Modernes n° 684, Juillet-octobre 2015, Ouvriers volontaires, les années 68: l'«établissement» en usine.

Lire également dans l'Atelier: «L'Epreuve du réel: “l'établissement” en usine dans les années 1968», par Jean-Pierre Martin.

Dossier Politique

L'impossible roman des «établis»

Une histoire du début des années 70. Dès l'origine, une «histoire» tant le légendaire l'a aussitôt infiltrée. Avec des personnages classiques (jeunes chevaliers qui, lestés seulement de leurs apprentissages intellectuels, veulent s'affronter aux rugosités du monde et cherchent éperdument épreuve initiatique), un temps (un temps d'après: après la Résistance, les luttes ouvrières de naguère et jadis et leurs mythologies — et, d'ores et déjà, après le tout proche 68), des lieux (des lieux eux-mêmes à forte charge mythologique: l'usine et ses alentours, les banlieues les plus grises — les enfers?). En guise de lance et d'armure, ils ont le petit livre rouge et la croyance en «la lutte», en une solidarité à éprouver ou à construire. En face, toute la gamme des ennemis à combattre en d'inégaux combats, le capitalisme, ses supports, ses suppôts, Marcellin, les flics, les contremaîtres, les jaunes, les communistes encartés, l'impuissance politique et culturelle, la résignation inentamable de la majorité des compagnons de travail et de misère. Sans parler de l'ennemi intérieur, l'excès de foi ou de doute. Il y a combat, épreuves subies par un je qui croit trouver sa place au milieu d'un nous à l'identité de plus en plus flottante. L'immanquable butée est l'histoire d'un échec convertie en une victoire de piètre apparence: la perte d'une illusion, la liquidation d'une imposture. Avec à la clé, parfois, pas toujours, une réconciliation avec le monde et, partant, avec soi.

Tous ces textes[1] passent par l'expression littéraire pour rendre compte de cette transformation par le travail en usine. Sont-ce des témoignages? Sans doute, mais ce n'est pas la visée essentielle. On peut y lire bien davantage des romans d'éducation. Un jeune homme préformé pour un autre destin fait là, en contradiction avec son passé, un parcours inattendu, semé d'embûches. Cette glissade sociale ou sociétale mérite d'autant plus narration que ces lieux de déréliction sont à nos portes, visibles et non vus. À chaque fois se joue comme une sorte de tragédie blanche: au-delà de l'échec de l'entreprise, une forme d'extinction, de mort psychique — personnelle et collective, diversement surmontée.

Ces histoires d'établissement ont pour originalité de raconter un temps de fuite ou de destruction des livres. Ne plus lire, ne plus écrire, fuir phobiquement toute forme de pensée libre, d'exigence critique — et d'esthétisation (ou de bonheur?). Chercher le nivellement, se déculturer en profondeur, s'enfouir dans «les masses». On conçoit la difficulté qu'il y a à transcrire dans les mots cette histoire qui s'est vécue contre eux et, en apparence, comme en dehors d'eux. Tentative de meurtre de la langue où seul subsistait ce «lyrisme simplificateur» et ouvriériste «dans un priapisme incurable qui ne supporte pas l'emploi dispendieux des richesses du vocabulaire.» (Le Laminoir). En rêvant de transformer le langage «en machine de guerre contre l'invivable»: «entreprise éminemment littéraire, en un sens», dit Jean-Pierre Martin, en cette «utopie d'une langue qui forcerait le réel[2]». Mais qui le plus souvent demeure dans un porte-à-faux dérisoire: les harangues militantes du héros du Laminoir aux portes des usines mêlaient «dans des figures oratoires à la Saint-Just les gueulements du bébé au Cri du peuple, la rhétorique du père Duchêne aux ressentiments de l'enfant tout proche, la sédition de l'adolescent aux exhortations de l'Histoire.»

Tout, dans ces diverses histoires, se joue dans le traitement de la distance. Jusqu'où, comment rester proche de cette trajectoire dépassée et le plus souvent reniée? Comment recoller avec les affects et les idées de ce temps si rapidement révolu? Il y a à «retrouver les vocables perdus, désormais imprononçables, d'une histoire qui ne peut se raconter telle quelle» (Le Laminoir). Les textes oscillent entre narration mémorielle (cherchant la netteté d'un récit véridique) et recours à des formes relevant, parfois largement, de l'autofiction. Comme si la vérité de ce moment ne pouvait se dire que dans cet entre-deux. Jean-Pierre Martin entend faire ressurgir ce passé «non sous forme de souvenirs, ou de biographie, mais avec la distance ironique d'une affabulation; qui puisse ainsi mieux cicatriser sa blessure». L'enjeu est donc de trouver une justesse de ton, une mise en forme de cette expérience qui permette d'en restituer les couleurs passées et qui ne distorde pas hier sous la «maturité assise et blasée» d'aujourd'hui. Sans affadir la brutalité du ressenti ni la fraîcheur de ce qui a pu surgir alors d'improvisé, de déconcertant, parfois de plutôt drolatique. Et il convient de conter l'aveuglement, l'aliénation, plus d'une fois la sottise, sans leur laisser un trop facile, un trop attendu dernier mot. Un beau défi narratif.

Un récit arrêté: L'établi

Par la sobriété de sa ligne narrative, L'établi de Robert Linhart a marqué ses lecteurs. Il est, de tous ces livres, celui qui a été écrit le plus à chaud si l'on peut dire puisqu'il n'a été publié que neuf ans après (1978). En même temps, ce récit donne l'impression qu'il dit cette année 68-69 comme si elle venait de s'achever. Telle une pièce métallique lente à se refroidir, ce temps demeurait-il encore brûlure?

Le narrateur de L'établi est discret sur son itinéraire. Rien sur son parcours antérieur, ses études, sa mémoire[3]. Il sort pourtant de la rue d'Ulm, a fréquenté Louis Althusser et a déjà politiquement parlant une forte expérience (il a dirigé l'U.J.C.m.l.). Il pénètre dans cette caverne de l'usine dépourvu de ses oripeaux. Ces données auraient-elles momentanément perdu sens? L'entrée dans cette lice impliquait-elle cette métamorphose identitaire? Plus curieusement, pas grand-chose n'est dit sur le projet de «l'établi» (et sur ses arrière-fonds maoïstes), qui a du mal à apparaître comme un dessein stratégique structuré.

Georges Perec analyse ainsi la teneur de L'Espèce humaine de Robert Antelme[4]: «le principe essentiel du système concentrationnaire[5] est partout le même: c'est la négation. Elle est (souvent) destruction lente, élimination. Il faut que le déporté n'ait plus de visage (…) il faut qu'il s'abaisse et qu'il régresse.» Remplaçons le mot déporté par le mot «manœuvre» ou «O.S.» et nous retrouvons en mode mineur (de l'usine, on peut sortir…) ce que montre Robert Linhart au fil des pages. Si les puissances dirigeantes de l'usine Citroën restent inconnaissables et lointaines, règnent des petits chefs (nommés, eux), brutaux, sadiques, acharnés à mépriser. À se comporter comme des kapos, à casser les volontés, à empêcher que ne s'établissent des liens, à anonymiser les ouvriers, à bafouer leur travail et leurs compétences. L'horreur dans les camps, dit Antelme «y est obscurité, manque absolu de repères, solitude, oppression incessante, anéantissement lent». L'obstination mise à asservir, à déshumaniser, de façon tour à tour insidieuse ou brutale (ponctuation des insultes ou des coups de gueule), Robert Linhart la fait vivre au lecteur de façon saisissante. Il reprend — c'est là ce qui donne sa force au récit — la méthode d'Antelme. Il immerge le lecteur dans l'univers de l'usine, de façon toute concrète et empirique: en commençant, pour le narrateur, par l'apprentissage humiliant de l'inaptitude à accomplir des gestes que ses collègues de travail, eux, savent exécuter. Et il fait apparaître progressivement la perversité et la force d'écrasement du système en additionnant les situations telles qu'il les vit de poste en poste au jour le jour. «Le monde concentrationnaire s'élargit et se dévoile. Il n'est pas un fait qui ne devienne exemplaire», écrit Perec. L'analyse du système de l'usine et du travail à la chaîne prend forme et épaisseur aussi, chapitre après chapitre, par la sobre accumulation des faits.

Le livre se clôt sur l'échec de l'établi, vaincu par l'adversaire et mis à la porte de l'usine. Il s'achève aussi sur la découverte de solidarités inattendues, du sens de la dignité et de l'honneur présent chez beaucoup de ses compagnons de travail et de lutte. La désillusion n'a pas le monopole du dernier mot. Alors que la conclusion des autres récits est, pour le dire en termes littéraires, beaucoup plus flaubertienne.

Aujourd'hui, on peut regretter que le récit de Robert Linhart se referme sur lui-même. Rien sur ce qui a précédé ou suivi l'aventure, pas de considérations sur les enjeux ou la stratégie d'une telle insertion tournant court quasi instantanément. Une parole impossible? Un deuil impossible? Une lettre au père impossible à écrire? Pour les pères, les épreuves majeures furent la guerre, les camps, la lutte ou la fuite devant la persécution nazie. Ces «établis» (qui disent presque tous sous un mode ou un autre leur sentiment d'être des fils) se voudraient des combattants, dans la filiation des luttes de la Résistance. Une posture impossible?

La défaite

«Martin se tenait devant la porte, empoté, le nez rouge, les bras chargés d'un paquet de grande taille que Ginette reçut avec circonspection.» Première phrase de L'Organisation de Jean Rolin (1996). La clé musicale est donnée, délibérément grinçante: un encombré, un nez rouge, une Ginette, un empoté qui ne sait pas franchir un seuil. On tombe aussitôt sur divers spécimens de beaufs, de cinglés, de provocateurs et autres êtres «singulièrement frustes». On marine vite dans l'alcool, l'obscénité, l'abyssale bêtise, les projets chimériques, la «quincaillerie homicide» des pistolets 7,65. Les «prolétaires lancés à l'assaut du ciel» se retrouvent baignant dans cette mixture de flingues et de liqueurs fortes. Tous les textes d'ailleurs pointent la présence dans ce monde ouvrier ou gravitant autour de lui d'un bon nombre de déglingués, alcooliques, obsédés sexuels, etc[6]. Et une confondante pauvreté de la langue, avec ce «mal dire qui mieux convient au mal vivre» (Le Laminoir).

Comme si, un quart de siècle après, surnageait avant tout cette déglingue qui se monnaye dans des histoires de larcins, de combines minables, de bagarres stupides, de coups ratés, de parties de gendarmes et voleurs avec la police. Les Dalton font la révolution: les militants restent des potaches mauvais élèves de la Cause. Et le narrateur se présente lui-même comme alors solidement névrosé, l'esprit et le corps bien rongés. Le racontable (les anecdotes, les épisodes diversement foireux) prend la place de l'enracinement dans des dates, des lieux et des faits (tout cela demeure flou) et vient désigner celle plus fuyante de l'irracontable (la dissolution du je dans la fausse complicité d'un nous, laissant je et nous en porte-à-faux). Une façon de prendre de la distance par rapport à un passé qui passe vraiment mal ou qui fait encore trop mal? Jean Rolin cherche sa ligne entre réminiscence des romans de la Série noire et maniement distancié des passés simples ou des imparfaits du subjonctif (genre «nous découvrîmes» ou «il arrivait que nous fussions obligés»). Cette histoire de fuite (en avant? sur les bas-côtés?) est contée en une narration et un style tout en lignes de fuite avec ce cocktail d'ironie et de lucidité dépressive: l'aveuglement bravache dont «je» et «nous» ont fait preuve est impitoyablement épinglé. En même temps, ce qui s'est joué là d'essentiel est esquivé. La question de l'imposture est si brûlante que «je» n'arrive qu'à peine à se regarder dans ce miroir lointain. Jamais il n'est vraiment question du pourquoi préalable de cet engagement: comme si désormais importait plus de raconter le processus de désorganisation psychique et intellectuelle (à l'œuvre dès le premier instant?) que de faire remonter la colère ou l'indignation à l'origine de ces conduites de rupture.

Dans l'ensemble, on est assez peu dans le monde des usines, pourtant raison d'être de cette trajectoire. Occasion pour le narrateur d'éprouver en parallèle son inaptitude manuelle et l'inanité de ses propos inopérants de beau parleur. Et de s'apercevoir que «la lutte» ne concerne que lointainement la plupart des ouvriers dont la conscience politique n'a guère à voir avec les croyances des maos.

Dès le premier quart du livre, il est déjà question de la dissolution de «l'organisation» qui se révèle n'être qu'«une poignée de militants dispersés, dubitatifs, agités déjà de désaccords entre eux». Toute la fin du récit s'éloigne de l'univers de l'usine et des maos. Il s'achève dans l'enfoncement dépressif en un de ces lieux d'accueil, ici en Berry, où atterrit qui a abusé d'alcool et de substances illicites. Terme de cette odyssée de la déprise et de la déprime: un cierge allumé devant l'autel de sainte Rita, spécialiste des causes désespérées.

D'un usage trompeur de la verve

Pour la plupart, pourtant, ces textes sont écrits sous le signe de la verve. Une verve qui restitue quelque chose de la vitalité et de l'énergie qui portaient ces jeunes gens. Elle est sans doute la meilleure des passerelles entre ces tribulations passées et le temps de l'écriture. Verve moqueuse, joueuse ou carrément meurtrière. Son rôle est de faire entendre combien l'auteur du récit, désormais loin de ses illusions de naguère, a trouvé une façon élégante, séduisante d'emballer l'affaire. Les plus prenants de ces textes restant ceux qui donnent à voir comment cette verve sert de cache-misère, de voile assez transparent jeté sur une douleur diversement cicatrisée.

Cette verve peut en effet être un piège, quand elle fait l'économie de la détresse ou de l'humiliation de ceux qui ont eu cet usage à contresens de leur jeunesse. L'Enthousiasme de Daniel Rondeau est un livre tout en brio et en panache. Le livre est mené à bon train, esquive les ornières, file au galop, bondit de formule brillante en formule brillante. Mais quelque chose sonne faux: l'auteur écrit en allure et carrosserie Rolls-Royce ce qui fut vécu dans la tonalité vélo déglingué ou 2 CV poussive. C'est dans l'encrier de Chateaubriand ou de Barrès qu'il trempe sa plume. Voici par exemple comment il évoque mai 68: «La joyeuse emphase et la nervosité du mouvement, sa violence firent ma conquête. Sans peine. Mon âme était à ramasser. Les murs dégoulinants d'inscriptions révolutionnaires nous donnaient des leçons de vocabulaire. L'explosion me façonnait. […] J'aspirais au désordre. Chaque bagarre de rue était une aubaine. L'époque n'en manquait pas. Le gauchisme prenait ses aises et ses habitudes. […] C'était un curieux mélange de toc et de grand spectacle. […] J'adhérais de loin, sans lire leurs étiquettes, aux multiples boutiques de la révolution. Je leur donnais ma clientèle, sans faire de détail.» Cette prose caracole, mais au prix de l'escamotage. Un tel parcours mériterait quelques arrêts: on ne se retrouve pas «mao» sans avoir fait le détail de l'offre des diverses boutiques du moment. On aimerait savoir pourquoi, comment son âme, puisque «âme» il y a, était à la ramasse et par quoi elle fut accrochée. Les «leçons de vocabulaire» données par les improvisations verbales de 68? La formule est jolie, mais elle triche. Ce jeune homme va abandonner plusieurs années de sa jeunesse à une cause, à un combat. Cela demande une introspection ou une analyse plus exigeante.

Le passage de l'autre côté de la ligne chez cet étudiant en droit reste imputé à l'air du temps, un goût pour l'action, quelque «appétit de détruire», un besoin de rejoindre «le camp des rebelles» quand vient l'heure de la répression. Rien de plus vraiment? On entrevoit mal ce qui était en recherche ou en trouble chez ce jeune homme. La façon dont il se campe reste toujours très littéraire: «j'étais devenu un enthousiaste de la révolution "comme Don Quichotte l'était de la chevalerie errante"». «Nous tirions des plans sur la comète de Mao et de Mandrin.» Sous la cascade des formules bien forgées, la vérité des instants et des convictions passe à la trappe.

Ce qui était en jeu dans ce départ vers l'usine est effleuré sur le mode du staccato ou de l'allegro un peu trop vivace. «Une folie furieuse nous faisait patauger dans la lie»; «une foi vivante, à la féroce clarté, nous animait: la foi du charbonnier»; «je voulais poser ma tête sur le billot des établis, disparaître pour renaître, autrement, dans la brutalité ouvrière.» Les flèches lancées atteignent leur cible, mais ne forent pas grand-chose. Ces phrases se faufilent entre les gouffres (du masochisme, de l'aveuglement morbide, de la servitude volontaire…) sans jamais s'attarder. Finalement toute l'affaire n'aurait-elle été qu'exaltation esthétique et fuite de la «banalité»? «Les aciéries m'attiraient; les convertisseurs, leurs électrodes gigantines, la chimie prométhéenne des hauts-fourneaux, l'écrasante beauté de ces chaudrons posés sur la terre endormie me semblaient propices à la transformation des âmes. Toute cette activité de volcans artificiels, qui se développait dans des nuages de fumée et de gaz, avec des girandoles d'étincelles et de grandes poussées de flammes tentaculaires, échappait à la banalité.»

Au terme du parcours, le propos s'engage sur des sentiers douteux: il se serait agi d'une quête de sainteté («le dénuement, la foi, les yeux fermés») ou d'une aventure métaphysique revalorisée comme telle par rapport à une époque, aujourd'hui, où «l'absolu est banni», où «il n'est pas nécessaire de penser», où on «s'ennuie tellement avec les yeux ouverts». Assertions bien convenues.

Transmettre

Trois de ces livres qui relatent cette contre-épopée de «l'établissement» ont, avec flair, me semble-t-il, choisi comme protocole narratif l'imaginaire de la transmission. Le Laminoir de Jean-Pierre Martin (1995) fait conter les mésaventures de «Simon», le héros, par un proche témoin, soi-disant médecin, parti en quête de ce Simon disparu au terme de son laminage par les laminoirs et du «massacre de son identité». Un faux nez que l'auteur ne cherche guère à masquer, mais qui permet d'esquiver le piège du «je» et de donner de la respiration, du décalage à cette histoire. Dans Tigre en papier (2002) (que je fais entrer plutôt abusivement dans ce parcours: le livre se centre sur l'histoire du maoïsme, de ses principaux acteurs et de ses dérives, mais ne concerne pas l'établissement en usine), Olivier Rolin est censé raconter toute cette dérive (au fil d'une errance en auto dans Paris) à la fille d'un militant de l'époque dont le père, un ami, serait mort. Transmission donc à la génération d'après tandis que Michel Arbatz (Le Maître de l'oubli, 2008) évoque son parcours par l'usine en un continuel contrepoint avec l'histoire de son père, juif tunisien qui faillit être déporté, devenu en France ouvrier et militant communiste. Son histoire d'établi avec ses ratés, ses impasses et ses moments ardents vient s'inscrire dans une relation à la fois ironique et chaleureuse à celle de son père: riche et mutilée elle aussi de ses erreurs, de ses rigidités, de ses échecs comme de la noblesse de ses combats.

Ces trois textes ont en commun d'être écrits avec éclat, brio, générosité de plume. S'il y eut du misérabilisme en ces histoires, il est dépassé et métamorphosé par cette alacrité de la narration. On décolle des effets de miroir (qui ne pouvaient être que déprimants) pour entrer dans un récit de transmission, avec l'intelligence que donne cette posture distanciée (somme toute, qu'y a-t-il à transmettre et à comprendre?). Mais Le Laminoir et Le Maître de l'oubli trouvent plus aisément leur langue et leur ligne musicale que ne le fait Tigre en papier. Qu'on ne voie pas là un jugement de valeur: Tigre en papier est bien plus un livre du déchirement. Le livre se cherche, frôle le style Audiard et la langue parlée sans s'éloigner de la belle écriture de la tradition moraliste avec ses maximes frappées. On a la sensation de loopings brillants entre les codes narratifs et les registres sans qu'apparaisse la ligne de flottaison. Comme si l'auteur oscillait entre des restes d'amertume dépressive (d'avoir été pris dans cette nasse) et la hauteur intellectuelle et verbale qu'appelle un livre de bilan.

Olivier Rolin témoigne de la force d'un passé proche (ces temps comme «transfigurés par une puissance qui reliait chaque événement, chaque individu à toute une chaîne d'événements et d'individus plus grands, plus tragiques») suscitant un rêve fort d'avenir. En face, un bien mince présent, qui ne fait guère bouger «les grandes draperies de l‘Histoire». Tel jadis l'auteur de La Confession d'un enfant du siècle, il ferait partie d'une génération à côté de la plaque alors que d'autres «naissent en plein dans l'Histoire» («Tu es né à mi-distance exactement de la Mère des défaites et de Diên Biên Phu», entre 1940, donc, et 1954). Il est le fils d'un officier tué en Indochine par l'obus qu'il maniait, d'une mort elle-même entre héroïsme et absurdité (dans une guerre elle aussi déchirée entre actions héroïques et objectifs inacceptables). La narration de Tigre en papier semble gouvernée par la préposition «entre»: ce qu'il y a à conter oscille entre le picaresque et le métaphysique sans atteindre vraiment ni le picaresque ni le métaphysique, entre Pierrot-le-fou (pâlement imité) et Jean Moulin (jamais égalé), entre «Madame Verdurin devenue gauchiste» et les vieux révolutionnaires ayant payé le prix pour être témoins de l'Histoire, entre l'utopie d'avoir «été la dernière génération à rêver d'héroïsme» et la conscience de s'être laissé imbiber et manipuler par les mensonges qu'on s'est soi-même forgés. Et aussi entre disparition de soi et confuse ambition de réalisation personnelle. Olivier Rolin souligne la composante narcissique de cette trajectoire: «notre volonté de nous effacer[7] dans un être collectif avait pour origine le classique désir individualiste d'avoir un destin. […] C'est sans doute parce qu'on sentait qu'il y avait au fond de nous quelque chose comme un mensonge qu'on a été si déplorablement obsédés par la faute, des maniaques de la culpabilité. Et c'est pour ça aussi que l'instrument de notre punition a été l'ironie: on voulait trop avoir des destins, eh bien, on a eu des destins de Pieds Nickelés.» Les «établis» ont eu, eux, pour destinée d'être des «travailleurs», immergés dans les ateliers et les chantiers, découvrant le métal incandescent ou la chaîne de montage, apprenant durement ce que signifiait travailler de ses mains (et l'inanité de certains discours). C'est d'une histoire plus parallèle que tangente que parle Olivier Rolin, celle de ces jeunes pilotes du maoïsme, se perdant dans des combats tactiques sans enjeu ni stratégie.

Il y a pas mal de consonances entre le récit de Michel Arbatz et celui de Jean-Pierre Martin (d'autant qu'on voit qu'ils ont été parfois dans les mêmes lieux — les chantiers navals de Saint-Nazaire — au même moment). Ces deux textes sont portés par une verve étincelante et un humour sans faille. Ils reflètent ce qui n'est dit que sotto voce dans les autres livres, le trop-plein d'énergie et de vie qui circulait là. C'est bien parce qu'il y avait cette générosité vitale en eux qu'ils sont allés la disperser dans ces combats dont ils faisaient semblant de croire qu'ils pouvaient être gagnés. Avec un trop-plein de mots («comme on y allait avec notre langue! De bois. De bois de fer.» (Arbatz)). Un trop-plein de vitalité combative, ne craignant pas les «matins hostiles»: «Pas le Chemin des Dames, bien sûr, mais on se levait quand-même avec l'idée qu'on allait au casse-pipe […] à la castagne un coup sur deux»). Un trop-plein d'ardeur, de juvénilité, de force d'imagination: «C'est maintenant, tout de suite, dans l'année qui vient, ou dans les deux suivantes, enfin dans pas longtemps qu'on va changer le monde. […] Ô la touchante abnégation de nos bras jeunes, de nos jeunes cortex, de nos tripes jeunes, ô notre merveilleuse et généreuse croyance! […] Des années durant, je me suis levé au souffle de ce seul vent dans ma tête, on va changer le monde, le monde va changer de base. Pas d'autre goût à l'air que je respirais, aux aliments et aux vins pauvres que j'engloutissais, aux regards que je croisais.» (ibid.). C'est cet allant, admirablement restitué par la vigueur du style, qui leur fait traverser le misérabilisme, les défaites et les échecs sans s'y engluer.

Le livre de Michel Arbatz est un hommage au père, un tombeau du père évoqué au moment où, Alzheimer oblige, sa mémoire est désormais morte. L'aventure maoïste du fils est encapsulée dans l'histoire du père. Sont mis en contrepoint les années de Résistance de ce père («il en reste ce rêve de fraternité, de camaraderie, cette vibration inconsolable de l'air collectif»), puis le labeur obstiné de l'ouvrier syndicaliste, prisonnier de l'idéologie et du lexique P.C.F., voué peu à peu à l'échec, et son amnésie progressive, perdant ses repères alors que le monde ouvrier lui aussi se décompose: même «lente acceptation du travail de la mort». En face le fils héritier d'«un siècle de mythologies ouvrières rempli de héros trempés comme l'acier», sacrifiant tout pour rejoindre «cette classe brutale, mystérieuse et admirée» et, lui aussi, pris dans une trajectoire mal dépassable de l'échec: «Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'au bout du compte, j'étais moins joyeux que toi dans l'insolence, cherchant partout l'expression du tragique.» Père et fils même combaten des camps momentanément divergents? Avec une déprise, une dégringolade plus forte chez le fils, peut-être plus tourmenté. Mais se redressant avec une belle tonicité dans le rythme vif du phrasé et la vigueur de l'humour.

Michel Arbatz se fait établi pour rejoindre le destin paternel. Jean-Pierre Martin le fait au contraire en raison de la fausseté de sa vie antérieure («un décalage léger, oh un quart de ton peut-être, et cependant irrémédiable»). Enfant trop sage, bon élève sur lequel on a trop parié, «pas synchrone avec son époque», «jeune vieux», ayant pris en haine sa propre image. Que le «petit vent de l'Histoire» vienne à souffler un peu plus fort, et le voici bon pour l'envol. Cherchant une autre peau: la première page s'ouvre sur l'achat d'une nouvelle livrée, un bleu de travail. Une autre identité, apprenant à son corps «à ne plus s'appartenir». Brûlant son passé, les livres pourtant adorés, effaçant l'enfance, franchissant «la frontière». Prêt à s'extasier devant la fascination des laminoirs («ce mot l'appelle, le grise […] il y entend la fusion et l'incandescence de tout ce qui compte dans son existence»). Disponible pour la violence, pour les «profanations nobles et nécessaires». Se laissant soumettre par «les pensées arrogantes épaisses carrées velues importées rassurantes». Découvrant aussi autour de l'usine un univers hors mots et comme hors regards: «la noirceur grisâtre des cantonnements ouvriers», «la dérive des quartiers en perdition», «la désolation des entrepôts fuligineux», «tout un monde injurié». «Il y a là comme un appel», dit-il, ironie et colère mêlées. Reste que «ce surplus de réel met la parole en défaut», comme le font le travail à la chaîne, le silence des ouvriers, ce malheur impossible à encadrer dans un miroir.

«Ce que j'ai dans le cœur, rien ne saurait le dire», s'exclame Hamlet, auquel font écho les propos de Jean-Pierre Martin. Un temps (long: plusieurs années) où, pris dans «l'hébétude et l'anesthésie de soi», on se vit «disjoint», «délogé de soi», en une solitude essentielle et invisible, réduit à un «silence intime», dans la «dévaluation du corps et de l'âme» (avec, peut-être, pour bénéfice secondaire, d'éprouver «en retour des sentiments mystérieux, indescriptibles, incommunicables, incompréhensibles»?). Croyant entrer dans la fournaise de l'Histoire, on s'enfonce dans «le temps sans histoire d'une existence morne, dans son détail terne». De toute façon, il y avait erreur sur ce rendez-vous avec la révolution en marche: «par un contretemps fatal, les grandes mutineries prolétaires sont déjà au passé.» Ne subsistent que les «dernières flammèches d'un monde à l'agonie» théâtralisées dans «une mise en scène optimiste de l'Angoisse et de l'Impuissance». Orchestrée par le glas furieux «d'une époque où l'obsession du dernier révolutionnaire occidental accomplissait un travail de deuil.»

Le livre de Jean-Pierre Martin s'achève sur les lentes retrouvailles de soi, découvrant qu'une part de lui «pétrifiée, s'effrite et part en mottes». «Début d'une lente résurrection», où réapprendre à siffloter, à flâner, à se réconcilier non sans réserves avec les livres, à découvrir, vaguement inquiétante, la possibilité d'un accord avec soi-même, tout en s'imprégnant du bleu du ciel et en humant l'odeur des vagues. Bref, l'histoire d'une métamorphose venue boucler une histoire de déguisement. Elle est contée avec une autodérision et un entrain revigorants, dans le bonheur du verbe bondissant et la joie de s'ébrouer, loin des interdits, dans la fantaisie narrative: inoubliables sont les apparitions de la Madone des Métallos, bleu de chauffe, bracelets d'acier trempé, rouge à lèvres outrageux, surgissant devant le jeune étudiant qui rêvasse lors d'un cours de Jankélévitch sur le pardon, venant çà et là ponctuer de ses remontrances les piétinements de l'itinéraire du «petit con».

Il y eut, irrémédiablement, cette jeunesse perdue, ce moment humiliant de lobotomisation. Blessure jamais tout à fait cicatrisée. Mais, par son allégresse, la narration donne au rappel de ce qu'il y eut là de sombre et de destructeur, une profondeur singulière.

Tous ces livres disent, aujourd'hui où «je» et «moi» sont les duettistes qui occupent inlassablement la scène, le drame qu'a pu être la fin de ce «nous» auquel il est devenu difficile de croire. Dissolution du rêve de changer, grâce à ce nous, l'ordre du monde et sa férocité. «Nous» est mort, autant que Dieu jadis. Ces livres racontent une de ses agonies — en mêlant les mots du deuil et ceux d'une liberté retrouvée.

Mais il y a toujours parler de l'usine. Laisser l'imaginaire, la mémoire et tous les réseaux de l'intelligence en prise avec elle. Car elle demeure une grille de lecture efficace de notre temps. Les figures de l'asservissement, du nivellement, de l'exploitation des individus ont changé de forme, non de nature. Les propos de Jean-Pierre Martin gardent toute leur force:

«On oublie l'usine, et pourtant l'usine est partout. Elle est désormais presque une fiction. Elle a cependant fabriqué le modèle insidieux de notre rapport au monde. Elle inaugura la vie comptée, le fétichisme de la production, la servitude volontaire. Elle mit des grilles au temps. L'écriture elle-même s'en ressent, la peinture, l'art. On fonctionne à la prime de rendement, aux cadences infernales.» (Le Laminoir, p. 205)

La saga des «établis» a été l'histoire d'une fin prise pour un début. Une histoire enracinée dans les années soixante-dix, une époque où le malheur ouvrier restait «à la fois massif, relatif et localisé». Aujourd'hui règne de plus en plus le nouvel avatar de l'usine, «l'entreprise». Aux propos et chroniques sur «lavie de l'entreprise», viennent souvent se superposer un lexique ou des images de mort: suicide, extinction psychique, burn out, perte d'autonomie, déshumanisation du travail... Sous des formes moins frustes que naguère, il s'agit de mise à mal ou de destruction du temps, de la vie, des forces créatrices. Encore, toujours.

Décembre 2015

Page associées: Politique, Témoignage, Roman, Autofiction, Récit

[1] J'en évoquerai six: Robert Linhart, L'établi (Minuit, 1978), Daniel Rondeau, L'Enthousiasme (Grasset, 1988), Jean-Pierre Martin, Le Laminoir (Champ Vallon, 1995), Jean Rolin, L'Organisation (Gallimard, 1996), Olivier Rolin, Tigre en papier (Seuil, 2002), Michel Arbatz, Le Maître de l'oubli (Le temps qu'il fait, 2008). J'ai laissé de côté le beau lamento de Leslie Kaplan, L'Excès l'usine (P.O.L, 1982), parce que ce n'est pas (au contraire, à bien des égards) un texte narratif. Ce quasi poème est un texte saisissant par la place qu'il donne à sa propre impossibilité: «Aucun discours ne peut dire l'usine. Il faut des mots suspendus et discordants, ouverts. L'usine, on ne peut pas en finir avec elle par les mots, et les mots qui l'écrivent doivent tenir compte de cela, leur limite.»

[2] Faut-il rapprocher cette pratique d'un abrasement violent de la langue de toutes les radicalités qui travaillent alors le champ littéraire (Tel Quel, par exemple)?

[3] C'est de façon très latérale que Linhart est amené à évoquer ses origines juives, en tentant de rectifier les aberrations de son collègue Ali proclamant: «on dit ‘juif' pour dire que c'est pas comme il faut.»

[4] Cf. «Robert Antelme ou la vérité de la littérature», in L.G., une aventure des années soixante, «la librairie du XXe siècle», Seuil, 1992, p. 98.

[5] La métaphore du camp flotte parfois, lointaine, presque inavouable, au fil de tel ou tel texte. Observant la façon dont «les gardes-chiourme» persécutent les ouvriers, à commencer par les Maghrébins, «Simon», l'anti-héros de Jean-Pierre Martin, se dit qu' «il y a crime contre l'humanité». «À contempler le spectacle hallucinant de la matière humaine convoyée ici par le Dieu Rendement, on comprend que cette civilisation ait pu porter en germe le camp de concentration.» (Le Laminoir, p. 116, 119)

[6] Olivier Rolin (frère de Jean) évoque amèrementcette plongée dans les bas-fonds: «Vous en êtes venus à respecter des prolos qui étaient des psychopathes, des maquereaux, des balances, ou simplement des mythomanes (…) Faussement, bien sûr. On les respectait faussement (…) On les respectait, au fond, parce qu'on les méprisait, parce qu'on les méprisait de nous respecter, parce qu'on se méprisait de les mépriser, et ainsi de suite.» (Tigre en papier, p. 160)

[7] S'effacer, se perdre, se dépouiller, pratiquer l'ascèse, chercher une sorte de renaissance… Cette histoire est évidemment imprégnée de souvenirs de l'exigence chrétienne de conversion personnelle et de sacrifice de sa vie. Ce alors même que cette référence est absente des propos et qu'elle aurait risqué de rencontrer la plus franche hostilité.