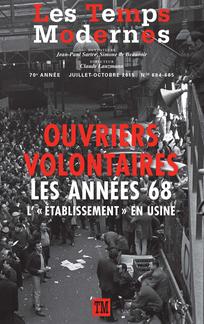

L'épreuve du réel: «l'établissement» en usine dans les années 1968

Par Jean-Pierre Martin

Avant-propos à Ouvriers volontaires, les années 68: l'«établissement» en usine (Les Temps Modernes n° 684, Juillet-octobre 2015).

Lire également dans l'Atelier: «Entrer à l'usine, sortir de l'usine: L'impossible roman des "établis"», par Claude Burgelin.

Dossier Politique

«L'établissement» en usine dans les années 1968

C'était un autre temps. Un autre siècle. Nous avions vingt ans. La guerre d'Algérie venait de prendre fin. Le marxisme nous apparaissait comme un horizon indépassable. Le soutien au peuple vietnamien mobilisait la jeunesse. Nous ne désespérions pas pour autant de la révolution en France. Les grandes luttes ouvrières auréolaient d'un passé prestigieux un paysage industriel qui les rendait encore visibles. On pouvait voir là, dans cet héritage, une promesse d'avenir.

Et voici que Mai 68, faisant écho à 1936, confirmait nos espoirs de manière éclatante.

Or, l'histoire d'un départ collectif vers les usines, départ à la fois social et géographique, avait commencé peu de temps auparavant.

Plus précisément, en 1967.

Quelle coïncidence! Des groupuscules venaient de se former, à l'issue d'une scission de l'Union des Etudiants Communistes, reprochant au PC son réformisme et la mollesse de sa théorie. Ils rassemblaient des étudiants qui, à l'UJC(ml) en particulier, eurent assez vite l'impression d'être loin du monde réel. Si les grandes usines étaient les bastions de la révolution, pourquoi rester dans les facs, à palabrer? La vraie vie révolutionnaire était ailleurs. Soit, d'abord, aux portes des fabriques. Bientôt, nous en franchirions les grilles, nous pénétrerions les enceintes sacrées.

Déserter les lycées et les universités? Cela se fit dans l'exaltation. Dans l'élan. Sans l'ombre d'une réticence. Comme un appel d'air. On met souvent l'accent sur le versant noir, auto-mortificateur, sacrificiel. On n'imagine pas assez l'enthousiasme, l'impression d'être là où il faut être, la disponibilité des corps. Il arrive que le mal du siècle se politise de façon incandescente, qu'une génération perdue, au lieu de se morfondre dans la nostalgie, rue dans les brancards et se cabre contre son destin comme pour le forcer. N'oublions pas, pour comprendre ce passage à l'acte, que les livres nous semblaient poussiéreux, la culture obsolète, les cours ennuyeux: nous étouffions par avance à l'idée d'une carrière et d'une vaine compétition, dans le carcan d'un avenir tracé d'avance.

Les premiers établis, une poignée, ont ainsi vécu mai 68 de l'intérieur des usines. Ils pouvaient s'imaginer en prophètes. Mais alors, quels étranges annonciateurs! Surpris, déroutés par un événement où ils pouvaient voir tantôt une heureuse conjonction, tantôt un grand écart.

Contre toutes nos attentes, en effet, c'est la jeunesse intellectuelle, pas la classe ouvrière, qui avait pris l'initiative. Elle avait impulsé un mouvement inédit, contredit nos affirmations? Peu importait, nous reconnaissions la chose après coup, et n'étions pas prêts à céder sur notre conviction majeure: l'avenir du prolétariat, soit l'avenir de la révolution, était notre affaire. La cause des ouvriers était, par excellence, la «cause du peuple». Impatients, survoltés, exaltés, fiévreux, bons élèves jusque dans la rébellion, nous voulions êtres aux avant-postes. Les grandes usines nous attiraient comme un Graal. C'était là, pensions-nous, que tout se jouerait. Non sans naïveté sans doute. Nous ne savions pas qu'on était en train de changer d'époque.

On pouvait alors s'embaucher assez facilement dans une usine quelconque. A condition de ne pas déclarer ses diplômes. Certains d'entre nous entreprirent une formation de soudeur ou de chaudronnier pour mieux correspondre au profil recherché. C'est dire notre résolution. La plupart, partageant les conditions de travail des ouvriers non qualifiés ou des manœuvres, des femmes et des immigrés, purent immédiatement mesurer à quel point les «Trente Glorieuses» avaient prospéré au prix de la surexploitation. Quelques-uns (sur lesquels on a braqué le projecteur, du fait qu'ils étaient souvent des cadres ou des dirigeants de la Gauche prolétarienne ou d'un autre groupe maoïste ou trotskyste) venaient de l'ENS, de HEC, de Centrale… La plupart, de l'université, du lycée ou des classes préparatoires. Beaucoup avaient abandonné leurs études en cours de route, et ils n'étaient pas rares, ceux qui avaient juste le bac, ou encore ceux qui l'avaient raté, parfois volontairement. Dans l'ensemble, assez peu de fils de famille, des origines assez diverses, souvent petites-bourgeoises, et plus d'enfants d'ouvriers qu'on a voulu se l'imaginer. Sans compter ceux qui, ayant décroché très tôt, ne se distinguaient de leurs compagnons de travail que par le choix politique qui les avaient conduits là, dans une usine renommée, plutôt que dans un petit boulot de livreur ou de manutentionnaire.

Je dis «ceux», du fait de la langue française qui masculinise. Mais il est important de préciser que des jeunes femmes furent nombreuses à s'établir, dès les débuts du mouvement, et que ce fut encore une autre réalité de l'usine qu'elles découvrirent.

Vue d'aujourd'hui, cette aventure peut sembler vaine, voire rocambolesque. Étions-nous des Robinson ou des Tintin? Des curés rouges ou des agitateurs fanatiques? Reste que cette fugue collective, transsociale et souvent géographique, est peut-être unique en son genre (même si, comme le montrent certains des textes qu'on va lire, elle ne fut pas sans précédents).

Il s'agit là en tout cas d'un moment significatif de l'histoire des années 70. Ce fut d'abord bien entendu un geste politique. Mais pourquoi nier le côté existentiel et romanesque de l'affaire ? Un pseudo, un travestissement, de faux certificats: nous avions toute la panoplie de l'espion ou du clandestin. De fermes volontés singulières ont croisé une détermination collective de grande ampleur. Tout autant que l'élan ouvriériste, l'ascendant d'une organisation, ou le sentiment de l'urgence révolutionnaire, de multiples motivations sourdes ont pu tourner vers l'usine: une fidélité à la mémoire d'un grand-père chaudronnier, la figure admirée d'un parent résistant, le contre-modèle d'une famille de droite, la reprise du flambeau dans un entourage communiste, le désir de quitter une peau d'étudiant insatisfait, une fuite en avant… L'obsession du tout politique envahissait jusqu'à nos vies intimes. Nous prétendions, sous l'effet du diktat de l'époque, dissoudre le sujet dans l'aventure collective. Il n'y a pas de raison pour que nous en fassions de même dans le récit rétrospectif.

Si je m'autorise d'un «nous», c'est par commodité. Chaque récit d'ex-établi renvoie à une trajectoire distincte, à un rapport spécifique au passé et à une vision personnelle. Les uns gardent une vision enchantée de cette jeunesse, d'autres se sentent mal à l'aise à évoquer une aventure pourtant lointaine, d'autres encore éprouvent une souffrance à se remémorer un moi antérieur dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Qui, à partir de son expérience particulière, pourrait prétendre énoncer une vérité définitive sur ce mouvement multiforme? Quant à nos devenirs, existentiels ou idéologiques, ils sont multiples: si l'usine a été pour la plupart d'entre nous un moment fondateur, nous avons évolué, les uns et les autres, très différemment.

Ajoutons à tout cela un point essentiel: on n'insistera jamais assez sur le fait qu'il y eut différents types d'établissements. Différents par la longueur, d'abord: les uns ont travaillé à l'usine quatre à dix ans, d'autres quelques mois. Et c'est encore une autre histoire quand l'établi y reste toute sa vie. À ces temporalités disparates correspondent des rapports singuliers au travail ouvrier, à la posture militante, mais aussi à la façon de les penser. Différents ensuite en raison des lieux industriels, de leur taille ou de leur situation géographique — ainsi à Renault-Billancourt, qui brassait des milliers d'ouvriers d'origines sociales et géographiques différentes, des piles du Monde se vendaient à l'entrée, chose inimaginable à Creusot-Loire Saint-Etienne ou aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire… Différents enfin du fait des diverses régions où, du nord au sud, les établis essaimèrent: nous ne partagions pas seulement les conditions de travail des ouvriers mais aussi leurs conditions de vie dans les quartiers, les foyers, les HLM et les cités.

On voudrait pourtant nous faire croire que cette histoire fut d'une seul tenant; qu'elle se résume à un scénario, des enfants de bourgeois s'égaillant quelque temps dans les usines, peu de temps d'ailleurs, puis se rétablissant aussitôt, au point de réinvestir les sphères du pouvoir.

Je grossis le trait? Voici une anecdote significative. En 1980, lorsque paraît le beau livre de Dorothée Letessier, Le voyage à Paimpol, Bertrand Poirot-Delpech, à l'occasion d'un papier élogieux dans Le Monde, ne put s'empêcher de sacrifier au lieu commun : «Comble de culot: l'auteur n'est pas la fille d'un conseiller d'Etat ni la nièce d'un producteur de télé qui se serait infiltrée chez les prolos, après sciences-po, le temps de ramener un livre déchirant sur ces “pauvres gens-qui-en-bavent-croyez-moi…” C'est une OS en personne qui prend la plume comme une grande et ne laisse pas à d'autres le soin de parler d'elle.»

Il se trouve que l'écrivain journaliste était mal informé: contrairement à ce qu'il s'imaginait, Dorothée Letessier correspondait parfaitement à ce que furent bien des établis. Loin d'être une «OS en personne», après avoir passé le bac et travaillé comme secrétaire, elle avait traversé la France pour s'établir à Saint-Brieuc pour des raisons politiques. Elle quittera l'usine comme la plupart des établis — d'autant qu'à la suite du succès de son livre, elle choisira l'écriture. Mais peu importe, au fond. Dans cette façon de brandir l'assignation à l'origine, de jouer l'essence d'un ouvrier pur, authentique, contre celle d'un héritier fugueur, c'est le mythe ouvrier tel que les bourgeois le fantasment qui s'exprime. On prétend opposer de façon radicale la nature ouvrière et l'intellectuel substantialisé? Tout ouvrier qui prend la parole et qui réfléchit sa condition sort du rang.

La fable des origines sociales est d'ailleurs souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Un tel qu'on prenait pour un prolo sous prétexte qu'il avait raté son bac, était nettement plus bourgeois que bon nombre d'entre nous. Tel autre qui, au contraire, était considéré comme un établi, n'aurait peut-être pas trouvé à s'employer ailleurs qu'en usine. Un autre encore, fils d'ouvrier, quittait ses études pour rejoindre l'usine au désespoir de son père. Et je parierais volontiers que beaucoup d'entre nous, quelle que fût leur origine, étaient tellement voués corps et âme à l'entreprise insurrectionnelle, tellement happés par l'esprit de sacrifice, qu'ils n'imaginaient nullement revenir à un destin tracé. Plus généralement, il n'y a pas lieu, il me semble, de mépriser une expérience sous prétexte qu'elle n'occupe pas toute une vie.

Face aux clichés malveillants et aux étiquettes faciles, il faut donc préciser ce fait: la population des ouvriers volontaires correspond assez peu à l'image qu'il est convenu de se faire des ex-gauchistes. Sur un nombre d'établis difficile à évaluer, peut-être dans les deux mille, voire davantage[1], beaucoup étaient d'origine assez modeste, petite-bourgeoise, ouvrière ou rurale, beaucoup étaient des militants de base, des petits soldats auxquels on n'a guère donné la parole, et ils sont nombreux, peut-être majoritaires, ceux qui sont restés un bon nombre d'années. Quant aux figures en vue aujourd'hui, que l'on pointe du doigt comme si elles représentaient le gauchisme ou le maoïsme d'hier, elles étaient le plus souvent à mille lieues de ce degré fort de l'engagement.

Mais plutôt que d'invoquer comme une excuse des ascendances peu conformes à la légende, on a envie de répondre avec emphase: et quand bien même nous serions tous issus de la grande bourgeoisie? Au moins, il y aura eu ce moment où nous avons quitté les rails, tourné le dos à notre classe, franchi les barrières sociales, ce moment irremplaçable où nous sommes passés de l'autre côté de la vitre (Orwell) et où nous avons rencontré un autre monde.

Quant à nos prétendues retrouvailles avec le carriérisme ou l'arrivisme, il faudrait tout de même savoir de quoi l'on parle. On nous a reproché d'avoir quitté la condition ouvrière. Mais combien d'ouvriers ont fait de même! D'ailleurs, lorsque nous rêvions d'entrer dans les usines, bien des ouvriers, eux, surtout parmi les plus jeunes, s'efforçaient d'en sortir — et ils n'étaient pas rares à le faire, à prendre la route, ou à réinventer leur vie. Faut-il blâmer ceux qui ont suivi des cours du soir pour devenir techniciens? Ceux qui ont ouvert un petit commerce et se sont mis à leur compte? Ceux qui sont partis faire la route en Asie (j'en ai retrouvés là-bas, à la fin des années 70), ou s'installer dans des zones rurales ?

Quand on étudie sur le motif la «condition ouvrière», il est difficile d'adhérer à la conception abstraite d'un «peuple» mythifié, d'une classe ouvrière homogène. «Les ouvriers», comme on dit? Le mot simplifie une réalité vivante. A circuler dans la France prolétaire et sous-prolétaire, à fréquenter tour à tour des jeunes loubards intérimaires, des ouvriers paysans, des jeunes ouvriers désireux d'échapper à leur sort, des ouvriers professionnels, des immigrés forcément manœuvres ou OS, les établis ont pu constater, loin des vues doctrinales ou conformistes, à quel point la condition ouvrière procède d'une histoire complexe, à quel point «les ouvriers» ne se ressemblent pas entre eux.

Ainsi, quiconque s'efforce, avec l'honnêteté requise, de contribuer à l'histoire d'un tel phénomène, s'affronte à des préjugés solidement ancrés, en même temps qu'à une rumeur déformante et tenace, oscillant entre mépris et fascination. On nous dit tantôt: «Bravo, j'admire, c'est ce qu'il fallait faire»; tantôt, avec un air de soupçon: «Et les ouvriers dans tout ça? Ils ne devaient pas vous voir d'un bon œil?» C'est tout juste si l'on ne nous reprocherait pas d'avoir confisqué leur parole. Des interlocuteurs confortablement installés dans la vie, dont les métallos n'étaient pas, a priori, le premier souci, s'inquiétaient tout à coup de leur sort. Nous les aurions déstabilisés. Nous aurions dérangé l'ordre des choses. La mobilité sociale, qu'elle soit ascendante ou descendante, est souvent mal vue. La morale bourgeoise aime que chacun reste à sa place, dans sa petite case.

Je crois profondément, pour l'avoir vécu, et l'avoir vérifié depuis maintes fois, que «les ouvriers» (mis à part des hommes de parti qui pouvaient voir en nous des concurrents) ne se formalisaient guère de notre origine et de notre passé étudiant, qu'ils s'en étonnaient mais ne s'attardaient pas sur la question, que l'essentiel pour eux, c'était la façon que nous avions de nouer des liens de connivence et de solidarité, et que bien souvent, j'ose le dire, ils ont été plutôt heureux de nos rencontres — d'autant que parfois, des liens d'amitié ont perduré.

Quant à notre devenir, si l'on met à part ceux qui sont restés à l'usine, on pourrait distinguer ceux qui se reconstruisent au plus loin de leur formation antérieure, ceux qui au contraire continuent à s'en détourner d'une autre façon. Un tel, ayant pris goût au travail manuel, est devenu paysan. Un autre est resté OS toute sa vie. Un autre, d'abord étudiant en ethnologie, ayant passé successivement un CAP de chaudronnier, puis un diplôme d'ingénieur des arts et métiers, est devenu chercheur en énergies nouvelles. Une autre a passé sa vie après l'usine à lire des livres aux enfants. Quelques-uns ont fait une carrière de syndicaliste. On compte pas mal de travailleurs sociaux, d'enseignants, d'universitaires et de chercheurs… Je n'en connais pas qui fréquentent le Rotary Club. Ces parcours ont tous leur intérêt et ils ne correspondent pas au portrait médisant que certains médias brossent des ex-maoïstes. Les idées réactionnaires ont ressurgi sans nous, comme toujours, de façon cyclique.

D'une façon générale cette aventure, souvent interrompue et redoublée par celle de l'incarcération dans différentes prisons de France (autre forme d'établissement en un sens, mais involontaire celle-là), aura marqué, et parfois, blessé à vie. Elle a impliqué une initiation au travail manuel, une stratégie de déclassement social et de déplacement géographique. Elle a aussi préludé à la dispersion, parfois au désespoir.

Car ce qu'on a appelé «l'établissement» préfigure peut-être l'autodissolution — celle de la Gauche prolétarienne comme le retrait progressif des militants de diverses organisations, mais aussi l'autodissolution que chacun vit intérieurement, pour son compte, celle qui attaque comme un acide les anciennes convictions. Ce que l'établi a gagné en proximité par rapport au militant professionnel, il l'a perdu en intensité factice, en ratiocination illusoire, en croyance frénétique, en force aveugle de mobilisation. Lui qui visait l'hyperactivisme, le voilà qui se heurte chaque jour à l'inertie ambiante, au risque d'être gagné lui-même par la passivité. Dans un premier temps, les établis faisaient souvent long feu: à peine se lançait-ils dans une action qu'ils étaient virés de l'usine. Si l'on voulait s'établir vraiment, il fallait savoir patienter un peu. «L'ici et le maintenant» qu'on s'était promis était différé. A la gesticulation militante, le labeur ouvrier oppose un geste routinier, répétitif, parfois abrutissant. Le lieu où ça doit se passer est aussi le lieu où ça s'enlise. Le lieu électif du rassemblement est aussi le lieu de la division (entre nationalités, entre OS et OP…), du chacun à son poste, voire du chacun pour soi. Les actions elles-mêmes sont parfois des rituels (grèves, défilés) qui n'enclenchent rien qui puisse les dépasser. Aussi discipliné ou zélé fût-il, le militant une fois «établi» devait se soumettre à une autre instance que l'organisation, une instance dévorante et autrement despotique, l'Usine. Le temps du travail ouvrier parasitait le temps de la militance. C'est ainsi que se forgea, chez les gauchistes pressés, un sentiment d'impuissance.

On dira, sans doute à juste titre, qu'il y a bien des leçons négatives à tirer de cette expérience à multiples facettes; que les établis étaient doublement à contretemps, voire anachroniques; qu'ils prenaient les usines pour des bases d'appui peu avant la grande déstructuration de l'industrie française; qu'ils sonnaient malgré eux le glas d'une idée de la révolution prolétarienne et marxiste, se situant de façon régressive par rapport à l'autre révolution, celle, libertaire, annoncée par mai. Ils pourraient ainsi apparaître comme des spécimens d'une époque révolue.

Il est cependant légitime de considérer l'expérience des ouvriers volontaires de 68 comme un moment digne d'intérêt : elle est dépositaire d'une certaine connaissance de la condition ouvrière à cette époque. La France des établis recoupe pour une bonne part celle des grands bastions ouvriers : Flins, Billancourt, Peugeot Sochaux, les chantiers de l'Atlantique, etc. Elle couvre aussi un nombre assez considérable d'usines moyennes et petites. Son histoire, en outre, force à aborder de front des questions qui la dépassent et restent d'actualité: en particulier, celle du clivage toujours aussi flagrant entre le travail manuel et le travail intellectuel, celle encore d'un engagement militant qui ne s'en tiendrait pas à une posture.

On pourrait enfin alléguer que, entré dans l'usine de son plein gré, un intellectuel est un moindre témoin. Tel n'est pas le point de vue de Simone Weil, qui se fit embaucher à Alsthom puis à Renault entre 1934 et 1935. Comparant le malheur de la condition ouvrière à une «zone de silence où les êtres humains se trouvent enfermés comme dans une île», elle écrit :

Si quelqu'un venu du dehors, pénètre dans une de ces îles et se soumet volontairement au malheur, pour un temps limité mais assez long pour s'en pénétrer, on pourra facilement contester la valeur de son témoignage. On pourra dire qu'il a éprouvé autre chose que ceux qui sont là d'une manière permanente. On aura raison s'il s'est livré seulement à l'introspection; de même s'il a seulement observé. Mais si, étant parvenu à oublier qu'il vient d'ailleurs, retournera ailleurs, et se trouve seulement là pour un voyage, il compare continuellement ce qu'il éprouve pour lui-même à ce qu'il lit sur les visages, dans les yeux, les gestes, les attitudes, les paroles, dans les événements petits et grands, il se crée en lui un sentiment de certitude, malheureusement difficile à communiquer. [2]

Mieux: on pourrait imaginer que défaisant la force de l'habitude, portant une attention particulière au monde nouveau qu'il découvre, un regard «venu du dehors» déploie une certaine force révélatrice. «Un passant naïf peut parfois mettre le doigt sur le centre», écrit Michaux dans Un barbare en Asie.

Pourquoi, après quelques livres et documentaires, revenir là-dessus? Ne pas transmettre: c'est ce que nous reprochent, semble-t-il, et sans doute à juste titre, les générations qui ont suivi. Il n'est pas tout à fait trop tard pour mettre fin à un silence du reste relatif. Le défi n'est pas mince, cependant. Que le temps de «l'établissement» en usine soit difficile à raconter, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi transmettre, au juste? Et surtout, à qui? Chaque génération est enfermée dans une cage de verre. Si d'une génération à l'autre le savoir et les leçons d'une expérience se transmettaient avec justesse, l'humanité serait sans doute meilleure.

Soyons cependant optimistes. Avec le recul, plus de quarante ans après, c'est peut-être le bon moment pour réfléchir à nouveaux frais sur les aspects contradictoires d'une telle aventure, pour s'intéresser à son détail, creuser les questions majeures qu'elle pose et qui souvent la dépassent. C'est peut-être aussi le bon moment pour y prêter attention de façon plus sereine. Mieux vaut un témoin actif qu'un témoin chosifié, embaumé ou dépecé. Autant contribuer de notre vivant, tant que nous le pouvons, aux archives. Et y a-t-il lieu plus propice, symboliquement, que Les Temps Modernes, pour revenir sur cette histoire déjà lointaine et pourtant proche, qui est peut-être une sorte d'acmé de l'engagement et de l'espoir révolutionnaire tels qu'ils se manifestaient alors, et auxquels Sartre prit part jusqu'à la porte des usines?

Cette histoire, je l'ai dit, est multiple. C'est donc de multiples façons qu'il faut l'aborder. Diversité des éclairages, les uns plus théoriques (sociologiques, philosophiques, historiques…), les autres résolument ancrés dans un vécu existentiel, récits d'ex-établis parmi lesquels beaucoup n'avaient jusqu'à ce jour jamais pris la plume; diversité des lieux (la région parisienne et ses grands bastions ouvriers, mais aussi Rennes, Le Mans, Roubaix, Tourcoing, Contrexeville, Sochaux, Saint-Etienne, Mulhouse, Pagny-sur-Moselle, Maxéville, Grenoble, Lyon, Besançon, Nevers, Nancy, Montpellier, Lille, Rouen, Saint-Nazaire, Nîmes, Schiltigheim, Strasbourg, etc.); diversité des activités industrielles (métallurgie, chantiers navals, horlogerie, textile, alimentation, imprimerie, confection, électronique, verrerie, faïencerie, etc.). Pour ceux qui voient dans les Trente Glorieuses un paradis perdu, bon nombre de ces récits rappellent à notre bon souvenir les conditions de travail souvent inhumaines qui ont rendu possible cette période de prospérité. Retracer l'histoire des ouvriers volontaires avant et après 68, c'est faire revivre une migration sociale et géographique exceptionnelle par son ampleur et sa singularité, c'est aussi replonger dans la France ouvrière d'une époque récente, qui n'est pas sans enseignements pour la nôtre.

Décembre 2015

Pages associées: Politique, Témoignage, Récit.

[1] Voir Marnix Dressen, De l'amphi à l'établi. Les étudiants maoïstes à l'usine (1967-1989), Paris, Belin, 1999.

[2] Simone Weil, «Expérience de la vie d'usine, Lettre ouverte à Jules Romains», 1942, dans Œuvres complètes II, Ecrits historiques et politiques, Gallimard, 1991.