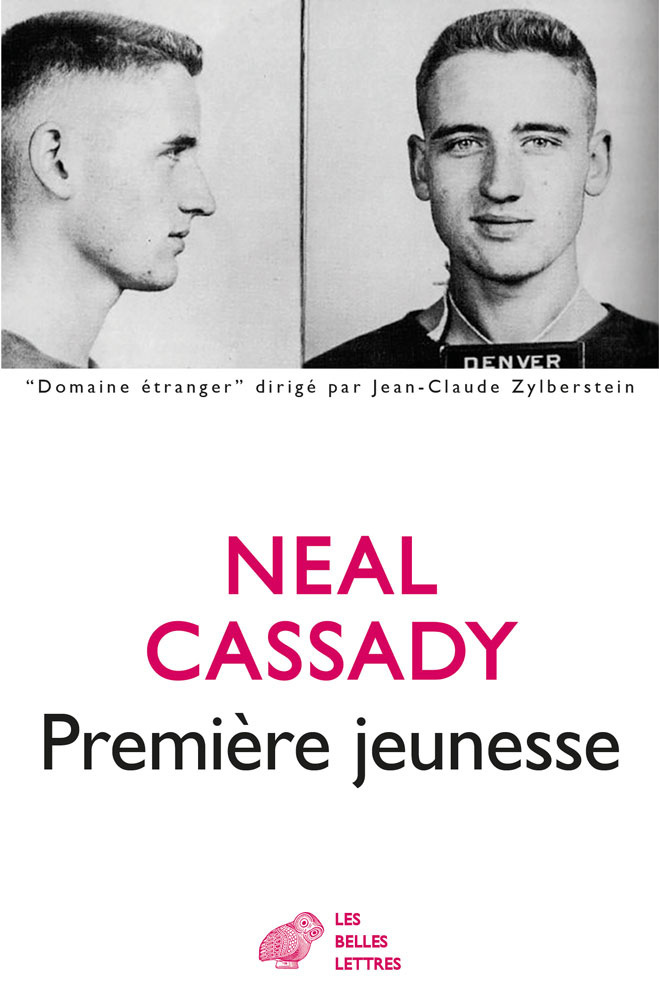

Neal Cassady, Première jeunesse

Traduit de l'américain par Gérard Guégan.

Paris : Les Belles Lettres, 2015.

320 p.

EAN 9782251210247

14,90 EUR

Présentation de l'éditeur :

« C'est peu après sa rencontre avec Kerouac et Ginsberg que Cassady entame Première jeunesse : premier tiers de son autobiographie, qui sera publiée en 1971, trois ans après sa mort. Il y raconte une enfance sordide dans une famille de ploucs, auprès d’un père alcoolo qui le traîne, en auto-stop ou en resquilleur sur des trains de marchandises, à travers une Amérique de trimards et de clochards : saga mi-cocasse, mi-tragique d’un futur hors-la-loi ayant grandi dans un monde vagabond et insalubre, identique à celui des pionniers de l’Ouest sauvage. Le récit s’interrompt bien avant l’irruption de Kerouac.

Mais l’édition que nous propose ici Gérard Guégan englobe un complément : des textes en friche, lettres, récits de dragues, digressions et confessions : le type de flux verbal dont Kerouac était admiratif et jaloux, dont il chercha à imiter le tempo, de la prose beat type, avec pick up, petites brunes et surdoses. »

Jean-Luc Douin, Le Monde

Neal Cassady (1926-1968) est une personnalité de la Beat Generation, le Dean Moriarty de Jack Kerouac dans son livre culte Sur la route. C’est sur la route, d’ailleurs, entre Salt Lake City et Denver, que Maud Cassady, en 1926, met au monde son neuvième enfant, Neal. Sa mère meurt alors qu’il n’a que dix ans. Il est élevé par son père alcoolique. Il connaît très tôt une vie de délinquance et les maisons de correction.

Mais l’énergie est là : « À vingt ans j’avais volé 500 voitures et connu autant de femmes. » Son parcours s’achève en février 1968, dans le désert mexicain, où il meurt d’une overdose, mais sa légende, elle, commence.

Extrait :

Pendant toute une période, je fis figure d'exception : au sein de l’humanité souffrante qui hantait les rues des bas-quartiers de Denver, il n’y avait alors personne d’aussi jeune que moi. Perdu au milieu de tant de morts vivants qui ne se laissaient guider, chacun pour une bonne raison,

que par le désir de finir leur existence dans le ruisseau, j’étais bien le seul à pouvoir, jour après jour, leur évoquer une enfance à jamais révolue, de telle sorte que, la greffe ayant pris, une bonne vingtaine de ces débris humains en vinrent à m’adopter comme leur propre enfant.

Dans la pratique, j’étais sans cesse amené à faire la connaissance des nouveaux compagnons de beuverie de mon père qui n’était pas peu fier de me présenter comme « la chair de sa chair ». Après une petite tape sur la tête, j’avais droit, neuf fois sur dix, à ce coup d’oeil goguenard censé exprimer une certaine perplexité, et qui ne pouvait s’interpréter que par : « Je peux lui en offrir un ? » Saisissant d’autant plus facilement l’allusion que l’autre brandissait sa bouteille, mon père se fendait illico d’un sempiternel : « C’est à lui qu’il faut le demander ! », me laissant alors le soin de feindre l’embarras poli : « Non, merci, monsieur. »

Bien sûr, ça n’arrivait qu’en de grandes occasions, lorsqu’ils avaient pu se payer quelque chose de buvable, comme du vin. Sinon, les jours de dèche quand on manquait de presque tout, sauf d’alcool à brûler (« pur jus de réchaud ») ou de lotion capillaire, tout ce petit cinéma m’était épargné. (Page 73)